汉代入迁河西地区移民问题探析

移民问题一直是史学研究的一个热点话题。在两汉时期,已存在大规模移民的现象,而入迁河西地区则是汉代移民的重要方向。

一、河西成为移民地所具备的条件

河西地区之所以能成为移民地,与其地理优势有着密切的关系。河西南部为海拔四五千米的祁连山脉,是由一系列成西北—东南走向的高山和谷地组成。在祁连山4500米以上的高山上,覆盖着丰厚的永久积雪和史前冰川。这些积雪和冰川在每年特定的季节融化,为河西地区大量的绿洲和耕地提供了源源不断的源头活水。其北侧为山地和阿拉善高平原。自东向西有龙首山、合黎山、马鬃山,这里山地地形起伏较小,逐渐趋于平缓,可以算作准平原,有利于当地农业与畜牧业发展。《史记索隐》引《西河旧事》载:“祁连山有仙树,人行山中,以疗饥渴者,辄得之饱,不得持去,平居时不得见。”另《元和郡县图志》载匈奴失掉祁连山时悲痛地唱道:“亡我祁连山,使我六畜不蕃息。”由此可见河西地区自然条件的优越性。

除此之外,河西地区因其特殊的地理位置,在古代曾是中原通往西域、中亚乃至欧洲的必经之路,是闻名于世的“丝绸之路”重要的路段之一,同时也是北方游牧民族与内地农耕民族交往联系的通道。在这里,东西文明碰撞交汇,各民族交流融合。河西地区不仅是保护中原的天然屏障,也是中原王朝势力鼎盛之时,特别经营的西进道路上的中转站,具有十分重要的战略地位。历代统治者在河西地区依险设关,保卫边疆稳定。

据《汉书·晁错传》,早在汉文帝时期,晁错就提出:“乃募罪人及免徒复作令居之;不足,募以丁奴婢赎罪及输奴婢欲以拜爵者;不足,乃募民之欲往来。皆赐高爵,复其家。予冬夏衣,廪食,能自给而止”的移民河西的建议。但由于当时中央政府正处于内忧外患的局面,各诸侯国与中央矛盾激化分庭抗礼,以至诸侯国禁止自己所属人口迁出;外加匈奴不断南下侵扰边疆领土,中央无力抵抗,导致此计划无法推行。直到汉武帝时期这种状况才得以改变。

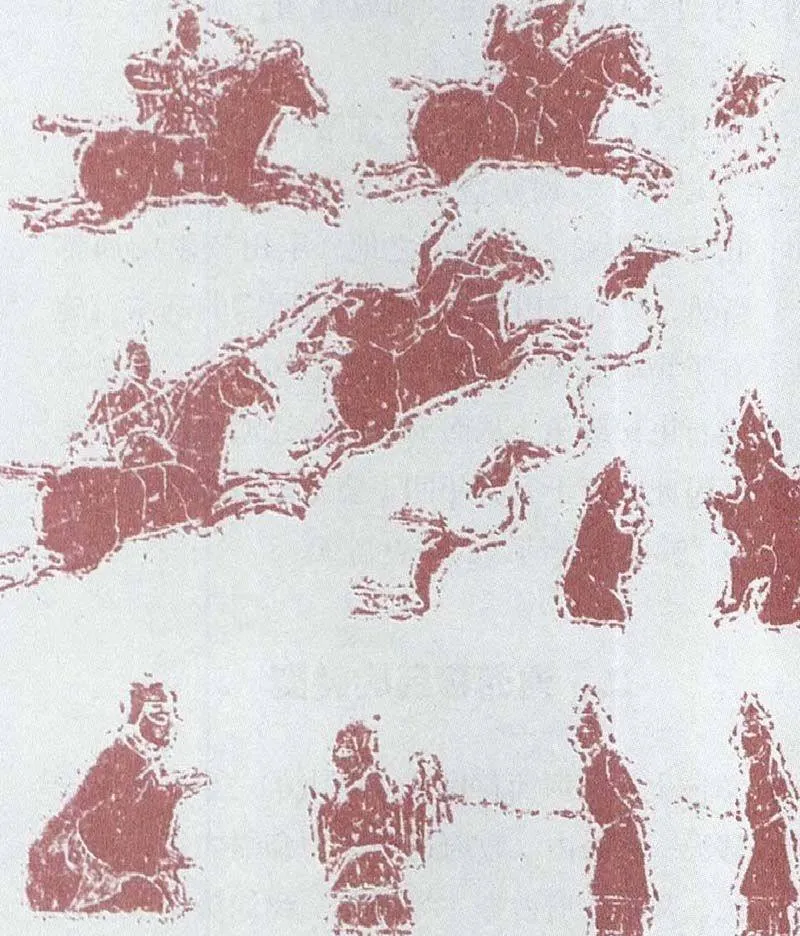

武帝时期采取推恩令、附益法等措施,使诸侯王割据问题得到解决,进一步加强了皇权。加之汉初六十多年来休养生息,到武帝时经济繁荣,国力强大,开始不断对匈奴用兵。经过河南之战、河西之战、漠北之战等三次大战,汉朝先后收复河南地,控制了河西走廊,并迫使“匈奴远遁,而漠南无王庭”。

《汉书·西域传》载,汉宣帝神爵三年(公元前59年)以后,“匈奴益弱,不得近西域。于是徙屯田,田于北胥鞬,披莎车之地,屯田校尉始属都护”。当然,只有屯田卒将生产生活所需的基本设施建成,有了物质基础,才能“徙民以实之”。即是说汉王朝推行屯田政策,从而为移民入迁河西创造了物质条件。因此武帝于元狩年间(公元前122年—前117年)掀开了移民入迁河西的历史篇章。

二、河西移民的类型

从总体上讲,河西移民分为两大类。第一类属于强制性移民,它是由汉政府运用权力和财力组织百姓进行移民,其中政府占据主导地位。我们认为汉代强制性移民由以下四个部分构成——

1.戍卒、田卒及其家属:政府为了保卫边疆而组织的移民。汉王朝为实现“隔绝羌胡”的目标,在河西地区修建长城烽燧,派大量戍卒戍守。同时随着河西地区进一步地开发,政府又派遣大量田卒进行屯田工作。为了稳定军心,政府鼓励戍卒、田卒携带家属在河西定居。戍卒家属在当地进行农耕,发展农业,也促进了河西的开发。

2.战俘:汉武帝时期,汉匈争战多年,汉王朝所虏获的战俘众多。史书中有大量关于汉捕虏匈奴的记载。如《汉书·武帝纪》记载元狩二年(公元前121年),霍去病、公孙敖“出北地二千余里,过居延,斩首虏三万余级。”如何安置这些战俘呢?《汉书·武帝纪》中颜师古注:“张掖所置居延县者 ,以安处所获居延人而置此县。” 由此我们可知大量战俘被安置在河西地区从事畜牧业。他们为河西地区畜牧业的发展也贡献了力量。

3.罪犯及其家属:《汉书·地理志》提到“报怨过当,或以悖逆亡道,家属徙焉。”可见河西也是流放罪犯及其家属的地区。《资治通鉴》卷二十二载,征和二年(公元前91年),戾太子兵变被平息后,武帝对“诸太子宾客尝出入宫门,皆坐诛。其随太子发兵,以反法族。吏士劫略者皆徙敦煌郡。”无论在西汉,还是东汉时期,罪犯及其家属在服刑期结束后,没有充足的钱财支持他们重回故土,加之他们早已适应河西地区的生活,不愿离开,便定居此地,成为当地居民。

4.受灾的贫民:在汉代,通过安置灾民到非灾区就食的方法,也是移民入迁河西的重要组成部分。《资治通鉴》卷十九载,武帝元狩三年(公元前120年),“山东大水,民多饥乏。天子遣使者虚郡国仓廪以振贫民。犹不足,又募豪富吏民能假贷贫民者以名闻;尚不能相救, 乃徙贫民于关以西及充朔方以南新秦中, 七十余万口, 衣食皆仰给县官。数岁假予产业。使者分部护之, 冠盖相望。” 其实古人都有一种安土重迁的思想,我们认为受灾的贫民或许根本不愿意迁移,但为了生存,不得不背井离乡。汉政府为了稳定社会秩序,巩固政权,运用财力与权力组织受灾贫民进行迁移。

河西移民的第二类是自发性移民。它是指有人自愿移民到河西。这类移民方式的特点是无组织地、小规模地、零散地、缓慢地迁徙到河西地区。

随着河西地区不断的发展,经济呈现出繁荣局面,导致大量内郡居民纷纷入迁河西,进行生产生活等活动。这在居延汉简中多有反映。如“建平五年(公元前2年)八月,□□□□□广明乡啬夫客、假佐玄敢言之:善居里男子丘张,自言与家买客田居作都亭部,欲取□□。案张等更赋皆给,当得取检谒移居延,如律令,敢言之。”简文中提到的“客”和“客子”,都是自愿来居延的移民。据此可知,汉代已经有一批内地人自愿地入迁河西地区自谋生计。

东汉初期,中原大乱,内郡居民为了躲避战乱,纷纷入迁河西地区。如《后汉书·孔奋列传》:“遭王莽乱,奋与老母幼弟避兵河西。时天下扰乱,唯河西独安。”《后汉书·杜林列传》提到:“林与弟成及同郡范逡、孟冀等,将细弱俱客河西。《后汉书·申屠刚列传》载:“后莽篡位,刚遂避地河西。”

还有一些人是历任河西地区的官员,他们卸任或辞官后不愿重回家乡而自愿在河西定居。如《后汉书·段颎列传》提及其祖先曾任西域都护,辞官后从西域返回,路经武威姑臧,便留了下来,于此地定居,成为武威姑臧人。

三、移民入迁河西的影响

汉代土地兼并情况较为严重,到武帝时代,不少自耕农已“贫无立锥之地”,成为了佃农或流民。为了解决土地问题,缓解阶级矛盾,政府将关东地区的人口迁入河西地区。这样一来,失掉土地的流民在边地可以得到安置,继续从事农耕生活。而那些豪强地主一经离开故土,原来所兼并的土地将会被政府所没收,并分配给贫民进行耕种。这样便缓解了关东地区人口的压力,增加了人均可耕种面积,又为河西地区的开发带来了大量劳动力。

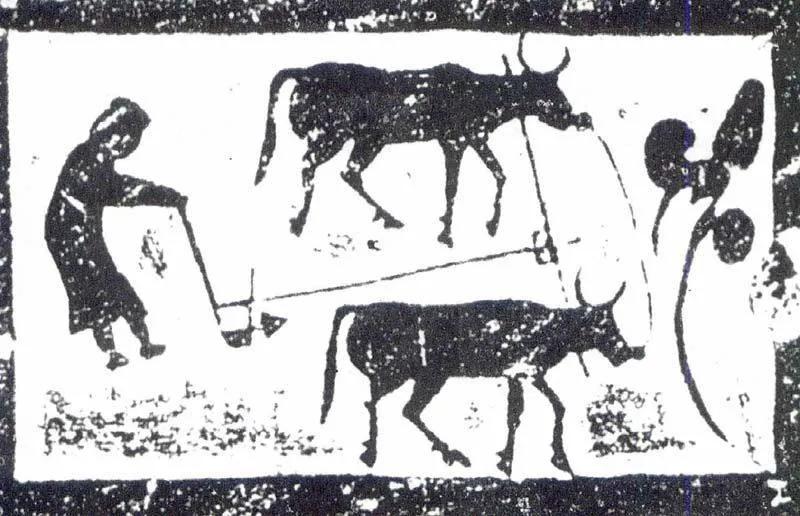

在移民入迁之前,河西地区长期处于空无一人的状态或者作为游牧之地。移民的入迁使得当地得到了初步的开发。来自关东、关中地区的移民,给河西带来了先进的生产技术和经验。牛耕技术得到了广泛的推广,兴修了大量的水利工程,在土地充足的情况下,很快地建成了一些小规模的农业区。这些农业区的建立,使得河西地区农耕经济得到了发展,从而引起了当地产业结构的变化,由原来单一的游牧业发展为以农耕经济为主,农牧结合协调发展的格局。

《汉书·武帝纪》记载,元鼎六年(公元前111年)秋:“乃分武威、酒泉地置张掖、敦煌郡,徙民以实之。” 汉武帝在打败匈奴后,设置了河西四郡并大量移民进入河西。移民的入迁,带动了河西市镇的发展,促进了当地经济的繁荣。更为重要的是使河西成为中西经济文化交流的必经之路,是西域路上最为重要的中转站。同时河西地区经济的繁荣,为保证丝绸之路畅通提供了优越的物质条件。

虽然移民入迁促进了河西地区经济的发展,但由于他们多数习惯于单一的农耕经济,定居边区后大多还是开荒种地,发展农耕经济,所以导致在移民集中的地区往往出现天然植被破坏,水土流失加剧,土地沙化、盐碱化,甚至导致沙漠的扩大。

四、结语

综上所述,我们可知无论通过何种方式进行迁徙,一批一批的内地人来到河西,充实了当地的户口,改变了当地落后的经济面貌。总共迁去多少人,我们无从得知,但无疑是一个可观的数字。人口大量增加,给河西的发展带来了新的动力。这些人为开发和建设河西地区做出了自己的贡献。但移民的到来,也严重破坏了河西地区生态环境。因此现在我们对河西地区进行开发时,要注意总结历史经验教训,走社会效益与经济效益相结合的发展之路。