成都东山土地租佃关系试析

我国今存之契约文书极为稀少,最近成都龙泉驿区档案馆将保存的自清代乾隆至民国时期的民间契约文书,选出其中三百件影印整理为《成都龙泉驿百年契约文书》[1]。这数百件幸存之契约文书是极为珍贵的历史文献。它是研究成都东山经济史的非常重要的原始资料。其中的土地租佃契约35件,与之相关的土地买卖契约105件,买地收银凭据10件,押租收据10件,它们是研究中国封建土地所有制下的土地租佃关系的最新发现的资料。这有助于我们对土地租佃关系中令人困惑的问题以重新认识。

龙泉驿契约文书涉及的地域范围是成都东北近郊的东山的保和乡、石灵乡、龙潭乡、西河乡、大面乡、柏合乡、龙泉镇。前四乡的居民百分之八十以上均属客家人,后三乡镇则是客家人与湖广人杂居地区。此地域为浅丘陵区,有旱地、水田、榜田、冬水田、山地,多为黄土,地势低下者多为二黄土、大泥和二泥土;新中国成立前无灌溉系统,农业用水依靠冬水田和堰塘蓄水;农产品以稻、麦、玉米、红薯为主,并产蔬菜、棉花、辣椒、生姜、香草、甘蔗、茉莉花、水果等经济作物。这里的农业自然条件虽不如川西平原优良,但土地种类与农产品种类较多,因而客家移民在此有颇为广阔的发展空间。清初以来许多客家人入蜀的祖先在此惨淡经营,创立了家业。四川在明末清初历经数十年的战乱,以致人口锐减,田地荒芜,经济凋敝。清代康熙九年(1670年)朝廷号召湖广及闽粤之地向四川移民。康熙二十九年(1690年)朝廷宣布:在四川凡流寓开垦土地居住者,将地亩给为永业。这样移民开垦的荒地有了自主的土地权。粤东北及福建、江西等地的客家移民到四川最早的已是康熙之末,这时平原地区早为湖广移民占据,他们只有在地广人稀的东山发展了。清初到四川的移民曾有一个插占土地的过程,但我们在成都东山考察尚未获得确证,仅知道十陵镇太平村有插占土地的界石,还有关于以一只鸡换得一座鸡公山土地的传说——因雍正时期要征收地税,多占者遂让出无力耕种的多余土地。客家移民入蜀始于康熙末年,盛于乾隆时期。他们有的在离故乡时变卖家产,到东山置地;有的则佣工或租佃土地以求创业。今存龙泉驿买地契约最早者为乾隆十九年(1754年),最早之土地租佃契约为咸丰元年(1851年)。因这些契约是幸存的而尤显珍贵,事实上客家入蜀祖先早在康熙与雍正时期已经置买田地或租佃耕种土地了。这些幸存的契约可使我们考察清代以来农村租佃关系的真相。

中国西周时期实行的井田土地制在战国时期遭到破坏,开始出现土地私有制,此后的均田制、限田制仅是土地私有制发展中的短暂现象。北宋时期土地私有制进一步发展,地主与佃农的关系成为封建社会经济的主要生产关系,劳动地租转变为产品地租。清代的土地租佃关系应是封建经济关系的典型形式,而辛亥革命之后虽废除了封建政治制度,但农村的封建土地所有制却仍然存在。中国古代讫于民国时期的土地租佃关系均是以民间契约的形式维系的,它受到政府的承认和法律的保护。北宋建隆四年(963年)窦仪等在《唐律疏议》的基础上编制的宋代刑法《宋刑统》卷十三关于典当物业和买卖田宅的法律规定:“须是家主尊长对钱主,或钱主亲信人当面署押契帖”,“典索、倚当物业,先问房亲,房亲不要,次问四邻,四邻不要,他人并得交易。房亲着价不尽,亦任就得价高处交易。如业主、牙人等欺罔邻亲,契帖内虚抬价钱,及邻亲妄有遮恡者,并以欺钱数,与情状轻重,酌量科断。”这里规定物业与田宅的交易必须由家主与交易方亲自当面签定契约,而且双方及中介(牙人)、邻人(证人)必须署名;买卖以家族优先,但随市价;契约中的价格必须真实。这表示了朝廷的法律对民间契约合法性的承认,宋以后至清代基本上都沿袭了此项法律规定。

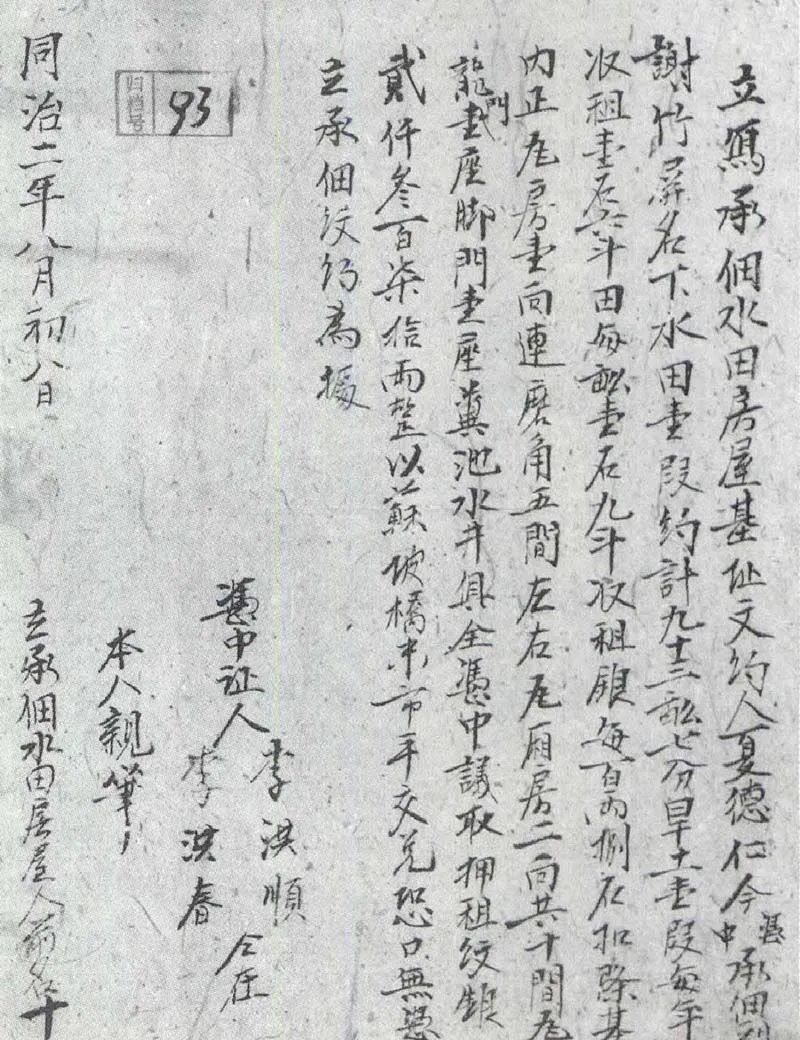

龙泉驿土地租佃契约在内容方面同其他地方契约一样具有:名称、佃户姓名、地主姓名、所在地名、田地及房屋数、押金、租金、退租、交租、证人、书写人、立约时间等项,由佃户立约,画押,此外有必须说明者另加附注,亦有文契为合同式者。兹举清代与民国文契各一例:

立字佃干田、水田、房屋文约人李见山。今来佃到戴亨荣名下干地壹段,水田肆亩贰分,房屋半院。比日凭证言明,客自备押租铜钱八拾串文整,每年实纳租谷贰石。秋收后晒干过风,土斗交,不少升合。若有短少升,主家将押租扣除,客家不得异言。黄荆茨草,归于客家砍伐,竹木树株,只许护蓄使用。房屋漏滥,客家盖整。其田地小春起,大春止,随年耕种。日后二家不愿,田退银还。恐口无凭,立佃约一纸为据。

在场人 李荣青 唐礼长 商明隆字

仝 在

光绪二十五年五月初八日立佃约人李见山

此为合同式契约,主客各执一份为据。在场人即证人,商明隆为书写人,佃客李见山画押。契约规定了主客双方的权利与义务,除定额之租、押外,尚有交租与量器的细节,计年及退佃的规定。如果发生欠租、退佃、退押等纠纷,可以契约为法律的凭据。另一份民国时期的契约:

立佃田土、房屋、公堰等项文约人李福兴。今来凭证佃到杨福兴名下产业一处,坐落华邑大面乡第四保,地名傅家湾侧近,水田六块,计拾亩,菜地一段,计贰分,公堰一口灌溉。每年干精租谷拾石正。草房肆间,门扇窗格俱全;公共石滚壹个,公碾壹座,木石全套,地基一段,内有竹木齐全。比日凭证言明,客家自备无利押租黄谷拾叁石正,概依旧市斗交,不少升斛。其房屋客家自住自盖,竹木只有护蓄使用。如遇天年不顺,请主看明,量田纳租。主取客退之年,以四、五月言明为准,押租陆续退还。恐口无凭,立佃约一张为据。

在场人 朱相廷 朱纪春 邹绍卿

巫南卿字 仝在

民国三十六年六月十一日立佃文约人李福兴

此契约标明土地所在行政区域,租金为活租,即遇天灾时酌情交租。因民国时期币制变化很大,故押金改为实物,以避免退租时之纠纷。契约的书写格式是有民间规范的,虽有详略的差异,但主客双方的权利与义务的规定却是非常明确的。佃约仅是佃户单方面向地主立的,似乎完全体现地主的意志和权利,有失公允。然而佃户在租佃时是可以自由选择的,而且押金和租金皆有市场通告标准的。地主提供农业生产的土地资源及住房、园林,佃户付押金和租金,双方达成的条件是根据社会现行经济规则的,只能由租佃方——借贷方立约。当地主收到押金时,必须出给收据与佃户,如:

立字收押租钱铜钱文人李贺氏。今收到李月庭、李步云二人名下押租铜钱捌拾贰仟文。客家如数交出,主家亲手收足,并未少欠分文。恐口无凭,立收约为据。

在场人 李绍庭 刘义盛 曾同三

李松柏字

民国十六年八月二十四日立约人李贺氏

这已是货币押租。另一收据因货币贬值而改用农产品:

文字收押租谷文约人张天平。今凭证实收到张德名下所佃之田,实按干精押租黄谷叁拾伍石整,系龙驿新双市斗。比日凭证眼同,客家全数交出,主家如数亲手收足。

恐口无凭,特立佃收合同二纸,各执为据。

在场人 李富炳 李超 李辉武

李松如 张金榜 李作新字 仝在

中华民国三十六年古十月初一日

立收押租谷文约人张天平

押租收据可保证退租时佃户收回租金的权利。它与佃约一样是具法律效应的。佃约成立后,佃农即具有土地及房屋的租佃权,地主则凭佃约以保证对土地与房屋的所有权;所以佃约体现的双方的权利与义务是平等的。租佃关系一旦成立,若地主能每年收到租金,佃农有正常经营能力,这种关系是可以保持很久的。龙泉驿土地租佃契约自清代讫于新中国成立,表明其租细关系未终止,若终止则须毁掉。此外因这种民间契约受到政府的承认,主客双方均严格遵守,故很少有纠纷发生。

民国时期社会改良主义者曾认为土地租佃制度不合理,地主收取押金和租金是残酷剥削农民的方式,因而主张废除土地私有制或减租退押。现在我们试从龙泉驿土地租佃契约以考察押金与租金的收取是否不合理,当然这是以土地私有制的存在为前提的。中国的工商业长期处于不发达的状况,民国时期的许多地域亦是如此。因此富裕的投资者一般投资于土地,以致地价随着人口的增加和物价的上涨而不断升高。龙泉驿土地买卖契约中,乾隆三十五年(1770年)每亩地价为30两银,嘉庆六年(1801年)为42两银,道光十四年(1834年)为36两银,光绪二年(1876年)为32两银,民国14年(1925年)为46两银。民国16年(1927年)东山曹家冲阮钦承租田地37亩,押170两银,年租谷39石;每亩押金4.8两银,租谷1石(250斤,折米175斤)。民国36年(1947年)大面乡傅家湾李福兴租田地10.2亩,押租谷13石,年租谷10石,每亩租谷为1石。我们以最低地价每亩30两银,押金5两银,租谷1石(米每石320斤,合银2.5两,每石谷约折银1.5两)计算,一般货币借贷利息年息为2分,30两银年息为6两银,而土地押金每亩年息不到1分,总计押金之利息与租金之所得利润未至年息1分5厘银;这比货币借贷之利润低了很多。此外土地之地税(条粮银)按田亩计算,每年交付政府,如乾隆三十五年(1770年)钟发琦田22.7亩,应交条粮银5钱3分;光绪四年(1878年)陈国炳田70亩,应交条粮银9钱4分1厘。这种地税是不断增加的,每年均由地主交付政府。所以投资于土地的利润是远不能与投资于工商业相比的。在地主将土地租与佃农时,附带有住房等设施。同治二年(1863年)谢竹屏出租田93亩,附有正瓦房一间连磨角五间,左右瓦厢房二向共十间;瓦龙门一座,脚门一座,粪池、水井俱全。民国24年(1935年)谢利森出租生山场生熟地半股,附有房屋半院,外有牛栏一间,猪圈四间,粪池三口,槽凼四个,糟房一座,谷仓两间,大小石缸四口,厂新式枪二支。这些附带的房屋及园林等是地主的投资,它们均供佃农无偿地使用。因此在地主收取的押金及租金之中还应扣除上交的条粮银及房屋等应收之租费,这样其投资土地的利润就更少了。因此马克思在考察欧洲农业地租情况之后认为:“一切古老国家都把土地所有权看作所有权的特别高尚的形式,并且把购买土地看作特别可靠的投资,所以,购买地租所根据的利息率,多半低于其他较长时期投资的利息率。”[2]中国的情况包括成都东山的情况也是如此。民国时期学者乔启明以为在农村土地租佃关系中,“地主所得产量成分虽多,但其投资田地的利息则甚低微。况地主有时除供给种子与农具外,尚须供给农户住房及其修理费,所费甚多。在此情况下其实主佃双方,除特殊原因外,皆不免达于两败俱伤的地步。”[3]地主对土地的投资,与在商业和房产的投资的性质是相同的。如果承认在商业和房产的投资所获的利润是合理的,则土地投资所获的利润也应是合理的。

关于租佃制度在历史上是否具有合理性,从佃农方面而言是在于它是否可能促进佃农的扩大再生产。我们从对成都东山土地租佃关系的考察,可以认定这是完全可能的。如某农民虽无力购买一定数量的土地时,但当其具有租佃小部分土地的能力,付押租后取得佃权,全家可以入住不付租金的房屋,有了落业的基础。东山田亩产量:大春上等田产谷两石,中等一石七斗,小春一般产小麦一石。以中等产量为例,则每亩田年交租谷一石后尚剩余七斗,每斗谷25斤,七斗谷为175斤,折合大米122.5斤,加上小春收入小麦300斤,则实剩粮食422.5斤。平均每人每月用食粮31斤,全年每人用粮372斤,则租一亩田供一人用粮外,尚余50.5斤。如果遇天旱农业减产,有的是活租,可以酌量减租;非活租者一般亦与地主相商而获得减免;这不会对佃农有太大的影响。东山地租凡水田皆为产品租,旱地因不便计产量而为货币租,但从总体来看是为产品租。它较稳定,不随货币与物价的变化而波动。在中国江南和四川,一个全劳动力均可耕种十亩田。兹以一户五口之家为例:此户有夫妻二人,三岁至十五岁之子女三人;其中有全劳动力一个,半劳动力两个。他们租佃十亩土地,每年除全家必要的口粮外,最低亦可剩余精粮505斤。此户在某些剩余之地,田边地角,种植蔬菜、豆类、薯类等作物,旱地还可种植各种经济作物,获得一些生活必需品并增加产值。此户还有部分剩余劳动力和剩余劳动时间,可用以佣工、养殖家禽家畜,从事粮食贸易,从事家庭小手工业,这样更增加了副业的收入。因此他们全家的总收入中生活必需的消费可能仅占到三分之一的左右,尚有很大的剩余,完全能够扩大再生产。此户经营数年后购置大型农具——风车、水车、晒席等;购买耕牛,包田耕犁,增租田地,遂可致富。在土地租佃制度下,地主仅占有佃农部分剩余价值;佃农有较多的剩余劳动和剩余时间,因而有自己积累剩余价值的可能性。佃农创造剩余价值,转化为向社会不断提供农产品,其经济活动成为封建社会经济存在与发展的重要基础。马克思说:“产品地租和前一形式(劳动地租)的区别在于,剩余劳动已不再在它的自然形态上,从而也不再在地主或地主代表的直接监督和强制下进行。驱使直接生产者的,已是各种关系和力量,而不是直接的强制,是法律的规定,而不是鞭子,他已经是自己来负责来进行这种剩余劳动了。”[4]成都东山通行的地租形式是产品地租,佃农有人身的自由和创造剩余价值的积极性。我们纵观马克思关于农业地租的论述,他并未以为地租是残酷剥削农民的方式。农民经济地位的变化,贫富的分化,并非租押造成的,而是遵循着经济发展的客观规律的。例如我们再以五口之家为例,若租佃五亩土地,则仅能维持一家人的较低的生活,若他们艰苦努力,勤耕土地而外,佣工,发展家庭副业,则可能有经济上升的机会;否则因劳动力弱,缺乏肥料,不善耕种,产量低下,必将沦于贫困的境地。租佃制度在封建社会经济中是有利于农业经济发展的,许多东山客家人的入蜀祖先皆是以佃耕土地发家创业的。例如洪河乡柳树村冯氏,圣灯乡陈氏,合兴乡张氏,保和乡胜利村谢氏,石灵乡范氏,龙泉镇万氏,义和乡廖氏。其中石灵乡卢氏的创业是很具典型意义的:

仁彦(公)……于乾隆戊寅年正月吉日,携二、三、四子望西蜀而前往,越三月余,始至成都府华阳县北门外隆兴坊(龙潭寺),依族卢朝华居焉。停足三日,即命次子佣工于乡邻,三子牧牛于族党,公亦佃田数亩耕种……佃田数十亩而耕。越数年佃倒石桥邓姓田。又于辛丑年当(佃)土桥朱姓田,两地耕种。至乾隆甲辰年始创业于凉水井(石灵乡),筑室而居焉。……至嘉庆戊午年买崔家店大坟包(圣灯乡)邓姓田一庄,又己巳年买莲花堰(保和乡)侧刘姓田一庄,合凉水井田共五百余亩矣。[5]

卢氏入蜀祖先仁彦公于乾隆二十三年(1758年)率三子自粤东北入蜀,在成都东山佣工和佃土地耕种;由于父子努力,至乾隆四十九年(1784年)的二十余年间已发家置业,稍后遂成为大地主了。今龙泉驿幸存之购买田地契约百余件,它们大都是客家入蜀移民在东山创业的证物。

民国时期因农村保留封建土地私有制,已与社会发展不相适应,因而以为土地租佃关系不合理。1924年11月孙中山有保护佃农利益的“二五减租”的主张,1930年6月30日国民政府公布《土地法》,1932年11月国民政府颁布《租佃暂行条例草案》,皆力图改革旧的租佃制度,但许多主要措施均难以施行;而“由于种种原因,四川省在抗战结束前,都没有机会实行‘佃农保护政策’,乡村租佃关系主要靠契约和民间习惯维持”[6]。成都东山民国时期的土地租佃契约也反映出国民政府的“佃农保护政策”未在此地施行。1949年新中国成立,废除了土地私有制,结束了中国历史上长期存在的土地租佃关系。在这新的社会政治经济条件下,封建的土地租佃关系便肯定它是地主残酷剥削农民的罪恶方式。

注释:

[1]胡开全主编、苏东来副主编《成都龙泉驿百年契约文书(1754—1949)》,巴蜀书社,2012年12月。

[2][4]马克思:《资本论》第三卷,人民出版社,1975年,第703页,第895页。

[3]乔启明:《中国农村社会经济学》,商务印书馆,1945年,第265页。

[5]谢桃坊审订、李全中整理《成都东山客家氏族志》,四川人民出版社,2001年,第255页。

[6]李德英:《佃农、地主与国家:从成都平原租佃纠纷看民国时期佃农保护政策的实际执行》,《社会科学研究》2013年第1期。