认知性社会资本与城市社区治理绩效:基于杭州的实证研究

摘 要:社会资本特别是目标群体的认知性社会资本对社区治理绩效产生重要影响。对杭州20个社区的实证研究表明,居民对社区及社区工作的总体满意度、对社区的依赖与留恋、社区认同及归属感以及居民参与的主动性与积极性等四个方面反映了社区认知性社会资本的基本状况及基本特征,社会资本的丰富促进了社会公共服务水平与效率的提高,通过发挥社区居民参与的主动性与积极性,将进一步丰富社会资本,促进社区治理绩效的提升。

关键词:社会资本;社区治理;绩效;公共服务

中图分类号:C916 文献标识码:A 文章编号:1008-7168(2013)04-0089-07

进入新世纪以来,我国政府在加强社区建设,为居民提供公共服务方面做出了不懈努力。对于地方政府而言,如何为居民提供充分有效的公共服务,是加强和完善社会管理题中应有之义。对于提高社会管理绩效的研究,视角众多,由于政策实施效果最终要由政策的目标群体来检验,因此,除了公共服务体制、供给方式等影响因素之外,社会资本特别是目标群体的认知性社会资本更应是影响社区治理绩效至关重要的因素。在社区层面,社会资本的类型与构成如何,社会资本究竟如何影响社区治理绩效,是本文力图解决的问题。本文通过对杭州20个社区社会资本进行测度与实证分析,得出相关结论,并提出对策建议。

一、文献回顾与简要评论

(一)何谓社会资本

对社会资本的研究可以追溯至布隆迪厄,他首次将社会资本与文化和经济资本分开,并认为它是“一些实际或者潜在资源的集合,这些资源与由于相互认识或共同认知而形成的或多或少制度性的持久性网络相关”(Bourdieu,1986)[1](pp.241-258)。科尔曼则认为它是“对个人行为产生影响的社会规则和惯习以及效用最大化自利原则的桥梁”(Coleman,1988)[2]。帕特南给出更宽泛的定义,认为它是“像网络、规则和社会信任等促使共同利益的协调和合作等社会组织的特征”(Putnam,1993)[3]。社会资本是指,“当协议难以实施时,导致有效结果的个人间社区层面的网络”(Putnam,2000)[4](p.19)。当然,对社会资本进行分类描述式定义也不乏其人,卡朋特等人将其定义为行为性社会资本(Behavioral Social Capital)和社团性社会资本(Associational Social Capital)[5]。但更为一致的观点是,“社会资本指个人间的信任、共同规则和互惠的社会网络,它们能促进反过来也产生于这些联系”(Putnam,2000)。简言之,社会资本一般指“信任、关心其社会组织,愿意遵守其社区规则并惩处违规者”(Bowles and Gintis,2001)[6]。从上述经典定义中可以看出,社会资本是一种相互作用的网络,是一种互惠关系,是一种互动规则,其功能主要是联结作用(“Bridging”Function)和纽带作用(“Bonding”Function),同时还对成员形成一定的约束力。

(二)社会资本与社区治理

对于治理这一术语的定义有许多种。而社区治理与以社区为基础的组织的决策、责任、控制和行为的结构与过程有关,此过程中某一民间社团介入决策过程的方式谓之社区治理。Bowles and Gintis(2002)使用“社区治理”取代“社会资本”概念,声称这一术语更能准确地抓住善治(Good Governance)的方面,并能将注意力引向群体做了些什么而不是人们拥有些什么。据此,社区是善治的一部分,因为某些问题不能由个人行动单独作决定,也不能由市场和政府说了算。但是拥有更多资源并不一定意味着社会资本水平就更高。社会治理结果是由许多因素(比如资源、网络特征)与机制(联结、桥梁与链接关系)共同作用的结果[6]。Davis and Grazyk(2002)认为社会资本并非单独对治理绩效产生影响,而是“资源的多少与组合与以最优方式使用资源的能力水平一道,共同影响个人或社区网络,并影响其获得个人或社区目标的能力的范围、强度和广度”[7]。

国内学者近年来也开始关注社会资本与社区治理的关系。一方面是从单向影响的角度分析了社会资本对社区治理绩效的关系。有些学者认为,社会资本促进了社区治理绩效,例如陶国根(2009)认为,在基层社会管理中,社会资本能够增强社会管理各主体之间的认同感,为实现社会协同提供信任合作;为实现社会协同提供了良好的社会规范和秩序;社会资本所蕴含的参与网络为实现社会协同提供了基础[8]。王梅(2008)认为,社区邻里网络是我国城市社区的基础性社会结构,是社区居民培育自组织能力以及社区利益相关者参与社区治理的有效途径。邻里网络具有平等性、同质性、小规模和频繁性的特点,使每个人对对方行为可以预测,能有效避免机会主义和搭便车行为,降低交易成本,促进合作,从而能够走出集体行动的困境[9]。另一些学者的观点与此不尽一致,认为不能完全利用社会资本理论来解释中国社区治理的成效,必须考虑到“差序格局”以及“关系”、“面子”、“制度”、“权力”等,“权力”、“制度”、“关系”共同影响到社区治理的绩效(刘军、李艳春,2010)[10]。还有学者从经验研究角度对社会信任与社区治理的关系进行了研究,陈捷、卢春龙(2009)对我国三个主要城市(北京、成都、西安)的144个社区进行了随机抽样调查,研究结果表明,普遍性的社会信任对社区居民委员会的治理产生了显著的、积极性作用;特殊性信任对社区居民委员会的治理产生了显著的、负面性作用[11]。另一方面从相互影响的角度分析了社会资本与社区治理的关系,例如陈华(2005)认为,在中国的社区建设中,规范、信任、公民参与等社会资本普遍缺失,制约了社会治理的有效性[12]。而钱海梅(2011)认为,嵌入在治理网络结构之中的资源动员潜能和动员能力的再生产影响着社会资本的存量[13]。第三个方面是对不同类型的社区治理与社会资本的关系进行了研究,陈建胜(2010)以杭州社区为例,分析了“撤村建居”型社会资本对社区治理的正向作用[14];蒋雪菲(2007)以江西景德镇为例,分析了城乡结合部社区治理中社会资本的问题,认为在城乡结合部社区建设中,规范、社区公共资源、信任、居民参与、关系网络等社会资本普遍缺失,已成为制约社区进一步发展的关键因素[15]。

(三)简评

将社会资本同文化和经济资本分开,进行单独研究,开创了关于社会资本的专门性研究,而对社会资本的基本定义、结构与功能以及类型的理论研究与实证分析,丰富了社会资本的研究内涵与实证成果,特别是当科尔曼将社会资本作为一种社会网络,将社会资本从结构维度进行定义,使得后来结构性社会资本这一脉的研究大量发展,使社会网络角度成为社会资本研究的主流,这一脉现在着手对社会资本同社区治理的关系的研究,进一步推进了研究的广度和深度,也奠定了社会资本与社区治理绩效的一些理论基础。而近年来,对社会资本的研究进一步向纵深发展,不仅将其作为一种网络结构,同时也将其视为一种认知,是个体对外在事物或者他人的一种心理上的接纳与排斥。特别是当社会资本与治理绩效相关联的时候,需要从微观层面深入探讨城市社区社会资本,分析其主要构成要素以及其对社区治理绩效的影响等,而此方面的研究尚显不足。

二、研究假设与研究设计

本文以杭州20个社区为实证研究对象,重点从认知角度对社区社会资本状况进行测度,揭示社会资本认识层面的诸多核心要素,并研究其对社区治理绩效的影响。

(一)研究假设

从认知角度对社会资本进行定义和分析,始于本世纪初。帕金斯等人有关心理学的研究奠定了基于社区认知的社会资本理论,他们认为,社区感觉等认知性社会资本以及非正式邻里关系、组织化公民参与等社区行为,是社区发展的重要影响因素和条件;同时,其他心理因素,比如社群主义观念、地域依赖性和社区认同等,也会对社区发展产生重要影响(Perkins et al,2002)[16]。猪口孝等人在《儒家社会政治文化比较》一文中,主要从社会认知的角度,选择以下几方面的指标进行研究:(1)对他人的总体信任度;(2)自愿帮助他人的意愿;(3)依靠个人关系处理公共事务的程度;(4)作为传统价值之一的“善”在家庭教育中的重要性(Takashi et al,2007)[17]。这一研究将理论与实证结合起来,重点对亚洲地区认知性社会资本进行宏观研究。桂勇、黄荣贵(2008)对社区社会资本进行了中观的定义,并据此对社区社会资本进行了测量,从结构性与认知性两个维度,选择了以下8类指标进行分析:参与地方性社团、地方性社会网络、社会互动、信任、志愿主义、社会支持、社区凝聚力、社区归属感,其中社会互动、信任、社区凝聚力和归属感均属于认知性社会资本[18]。

笔者认为,在中国语境下,社区社会资本属于社会资本的微观层面,结构性社会资本固然在社区治理绩效中起到一定的作用,但在社区层面,更多的是认知性社会资本的影响,因此,本文根据社区层面认知性社会资本的类型,提出认知性社会资本与社区治理绩效间关系的研究假设:社区治理的有效性与认知性社会资本的四方面因素相关:(1)对社区及社区工作的总体信任度与满意度;(2)对社区的依赖与留恋;(3)社区认同及归属感;(4)居民参与的主动性与积极性。

(二)研究设计

为测度社区认知性社会资本并研究其对社区治理绩效的影响,本文设计了两组问卷,分别针对社区居民和社区党员干部。第一组为针对社区居民的主问卷,问题共21个,其中针对社区居民的认知性社会资本的核心问题12个。调查内容主要涉及居民对杭州开展的“民情联系制度”的了解和支持程度、对社区工作的认可程度、对参与社区事务的主动性与热情、对社区的总体感受及归属感等,拟发放400份。

关于认知性社会资本测度的12个核心问题,反映认知性社会资本的四大类指标:(1)对社区及社区工作的总体信任度与满意度;(2)对社区的依赖与留恋;(3)社区认同感及归属感;(4)居民参与主动性与积极性。指标及问题具体表述如下:

问题1-3用于测量总体满意感:

Q1:总体来说你对所在社区信任吗?

Q2:你认为所在社区的工作怎么样?

Q3:你所在社区提供的服务你感觉满意吗?

问题4-6用于测量对社区的依赖与留恋:

Q4:你曾到社区办过事吗?

Q5:如果条件许可,您愿意一辈子居住在这个社区吗?

Q6:如果让您搬离这个社区,您会舍不得您的朋友和邻居吗?

问题7-9用于测量社区认同感及归属感:

Q7:当您有问题要反映、有困难要帮助时,您会找谁?

Q8:您愿意参加社区组织的各项活动吗?

Q9:如果请您参与为社区孤寡老人提供服务活动,您的态度是什么?

问题10-12用于测量居民参与主动性与积极性:

Q10:您当过志愿者吗?

Q11:如果您的邻居碰到麻烦事,您是否愿意出手相助?

Q12:您参与社区活动的主要身份是什么?

第二组问卷为辅助问卷,问卷对象为社区党员干部,主要目的是印证第一份问卷中的有关问题。

针对社区党员干部的问卷,主要在于了解党员干部对“三位一体”新体制的认识、对“片组户”民情联系制度的参与和支持程度、对社区居民需求的认识和了解、对党组织整合方式与资源的认识、对引导社区居民参与和激励社区一般党员参与的认识、对基层社会管理工作功能的认识、对社区工作的困难和问题的看法、对完善社区工作的建议等。设计中基本情况包括受访对象的身份、性别、年龄、婚姻状况、学历、职业、居住状况以及从事社区工作的年限等;具体调查内容涉及“片组户”民情联系制度、社区准入制度、社区民主议事会、社区居民需求、社区收集居民意见的方式、社区工作的推行与改进等15个问题,拟发放200份。

(三)问卷的操作情况

问卷发放与回收委托杭州市城调队于2011年7月下旬发放和回收。发放范围为上城、下城、江干、拱墅、西湖五个区所属20个社区。发放问卷数量及比例为社区居民问卷400份,每个社区20份;社区干部及党员问卷共200份,每个社区10份。调查对象的确定:(1)社区居民,在民情民意调查户中抽取前20位;(2)社区干部及党员,选抽选全部的社区工作者,若社区工作者不足10人,则抽选社区党小组组长或副组长。

三、问卷分析

两份问卷都由于发放和回收具有可控性,发放和回收都做到有条不紊,回收率达到100%。回收后进行统计,得出每一问题每一选项的人数与百分比。

(一)问卷调查描述性结果

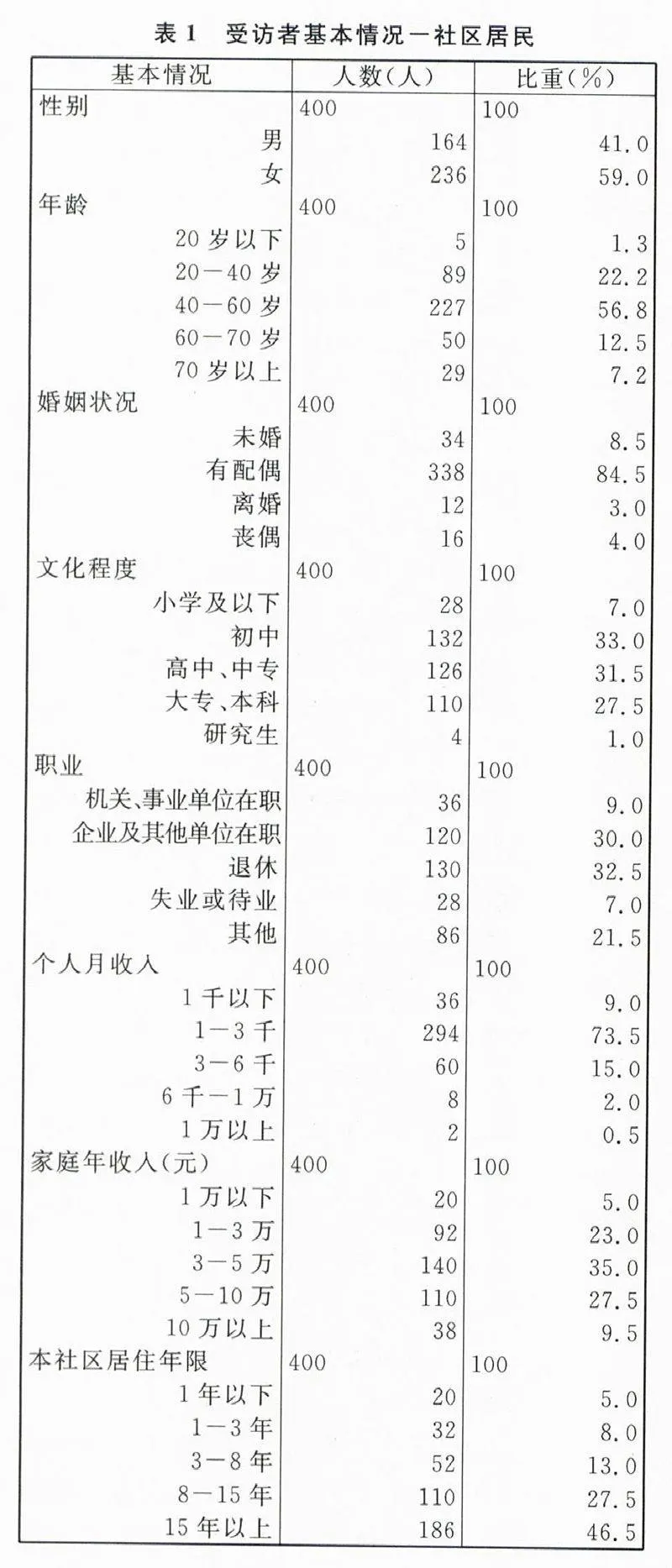

第一份问卷,受访对象为社区居民,受访人数为400名,基本情况统计如下(参见表1):

基本情况表明,受访者中,女性占大多数(236人,占59.0%);年龄处于20-60岁的居绝大多数(321人,占79.3%),但也有相当一部分老年人(79人,占19.7%);84.5%有配偶;学历处于初中、高中中专、大专大学的各约占30%;个人收入水平处于中低等的(3千元以下)占绝大多数(330人,占82.5%);在本社区居住达8年以上的占绝大多数(296人,占74%)。这些基本情况表明,受访对象符合老社区的特征,具有代表性。

问卷内容涉及两个方面。第一方面了解居民对于民情联系的反映情况,社区社会资本的基本情况。通过问卷结果,我们发现,回答“家里有民情联系卡”的占近80.9%,表明民情联系工作落实得还比较好,但也还有近20%的受访者回答至今没有,说明此项工作还有待进一步推进;回答“社区是否有人到您家来访”时,回答“来过好几次”和“来过一次”的分别占74.7%和12.8%,二者相加,达87.5%,表明入户访问制度落实得还不错。

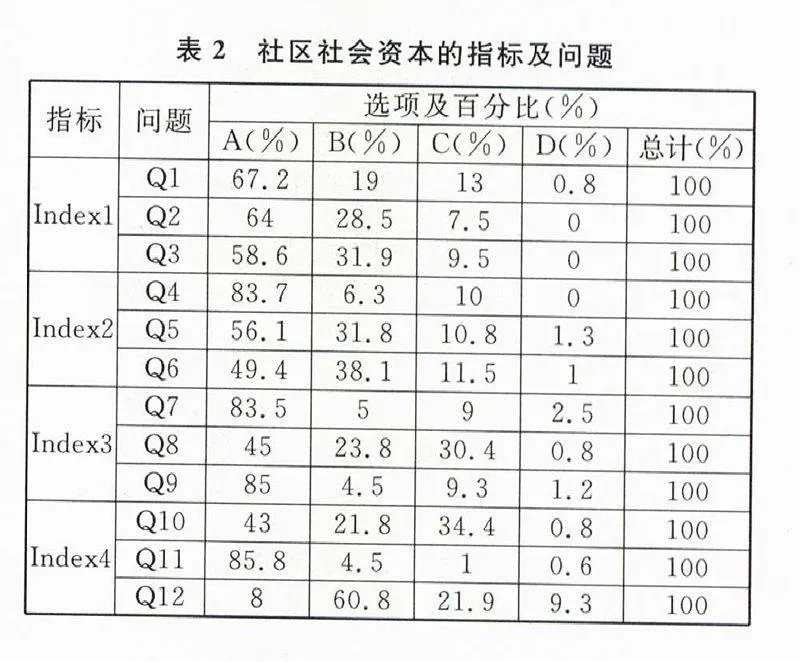

第二方面涉及社会资本对社区社会管理绩效的影响。以下是与社会资本有关4类指标、12个问题及对各问题每个选项回答的百分比(参见表2):

通过调查我们发现,大多数受访者对所在社区感到满意,对社区总体感到“满意”和较“满意”的总和高达86.2%。对于社区工作和社区服务,选择“很好”和“较好”的总和分别占92.5%和90.5%。

调查显示许多居民在相当程度上依赖于社区,90%的人反映到社区至少办过一次事务;56.1%的人选择“非常愿意”、31.8%的人选择“比较愿意”一辈子居住在本社区;49.4%的人选择“非常舍不得”、38.1%的人选择“比较舍不得”离开朋友和邻居。因此,许多居民习惯于居住在本社区,对社区相当留恋。

从调查中我们可观察到居民的认同感和归属感也相当强。当您有问题要反映、有困难要帮助时,83.5%的人选择向社区求助;78.8%的人表示愿意参加社区组织的各项活动;85%的人愿意参与为社区孤寡老人提供服务活动而不取分文,他们认为这是义务活动。

调查显示,居民参与社区活动的主动性和积极性不甚理想,64.8%的人反映曾参与过一些志愿活动,85.8%的人在回答“如果您的邻居碰到麻烦事,您是否愿意出手相助?”时,选择“非常愿意”,认为这是互相帮助;但在回答“您参与社区活动的主要身份是什么”时,大多数人(占60.8%)选择“参与者”,仅有8%的人选择“组织者”,而且还有30%的人表示“作为观众”和“没参加过”。

另外,问卷还调查了与社会资本有关的一些其他问题。居民对社区提供服务感到最满意的三种服务分别为环境卫生(占73%),养老服务(占57%)和社保办理(占49%);在回答“您觉得哪些问题社区可以帮您解决”时,位列前三位的是环境卫生(占77.5%)、养老服务(占64%)和社保办理(占50.3%);“健康咨询”(占68.8%)和“文体活动”(占66.3%)是居民愿意参加的社区活动中的首选;78%的人选择“社区活动”作为参与社区公共事务的主要渠道。

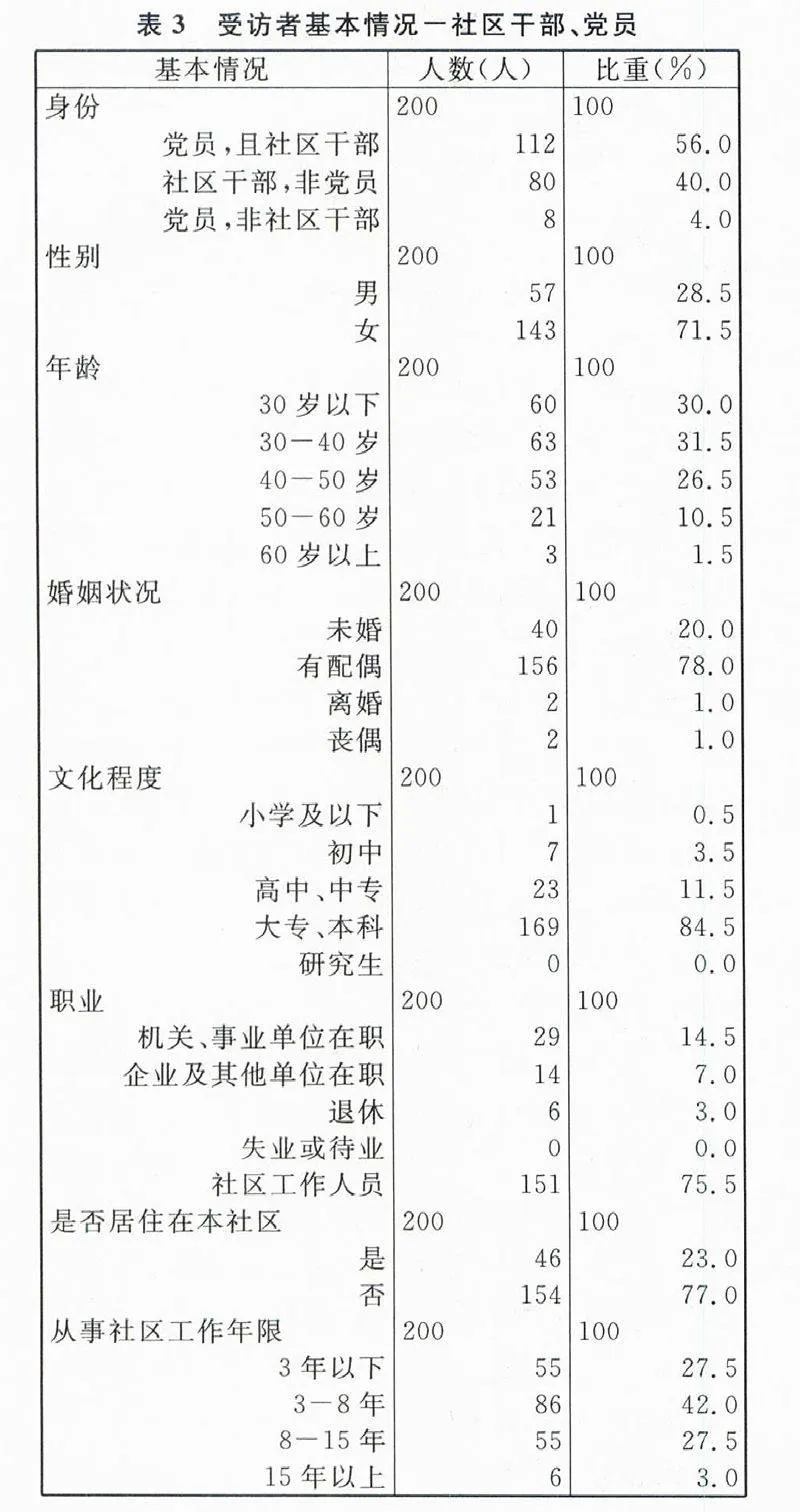

第二份问卷,受访对象为社区干部、党员,基本情况统计如下(参见表3):

从统计数据可以看出,受访者中身份主要是社区干部(192人,占96%),党员非社区干部的只占4%;女性占绝大多数(143人,占71.5%),年龄处于20~30岁、30~40岁、40岁以上年龄组的各约1/3,表明受访者年龄结构比较合理,老中青搭配比较合理;从学历层次上看,大专、本科的占绝大多数(169人,占84.5%);从职业来看,社区工作人员占绝大多数(151人,占75.5%);从居住情况看,绝大多数(154人,占77%)不住在其工作所在社区。从事社区工作年限为3~8年的最多(86人,占42.0%),3年以下及8~15年的均为55人,均占27.5%。

从调查内容上看,主要在于与党员干部问卷相互印证,在片组户民情联系方面,93.5%的受访者参加过“片组户”民情联系,表明“片组户”民情联系制度在社区中实施得比较彻底;在对“片组户”民情联系优点的看法上,认为“能密切联系群众”、“真正为群众办点事”、“对特殊人群帮助最大”、“能缓解社会矛盾”的分别占84.5%、69.5%、42.5%和39.5%,表明此项制度在基层社会管理中确能起到良好的作用;在对“片组户”民情联系不足的看法上,认为“难以持续”、“落实不到位”、“没什么实效”、“没什么必要”的分别占53.0%、32.5%、26.0%和9.0%,表明此项制度在实际工作中还存在一些不足,有待改进;在对“片组户”民情联系困难的看法上,认为“工作量太大”、“群众反映的问题难解决”、“群众不配合”、“缺乏激励机制”的分别占60.5%、58.5%、45.0%和29.5%,表明此项制度在工作推进中还存在一些困难,需要通过澄清认识和机制创新加以解决。

在社区工作方面,在回答社区准入制度执行情况时,认为“严格执行准入制度”、“有些事情未经批准进入”、“比较混乱”、“完全没有执行”的分别占70.5%、22.0%、7.0%和0.5%,表明此项制度在大多数地方执行良好,但仍有一些地方执行得还不够彻底,有待进一步加以强调,理顺职责权限;在回答“人随事转、费随事转、权随事转”执行情况时,认为“严格执行”、“还是有些事务未落实”、“比较混乱”、“完全没有执行”的分别占60.0%、33.5%、4.5%和2.0%,同样表明此项制度大多数地方执行良好,但在一些地方执行得还不够彻底,有待进一步落实到位。在回答“社区公共服务应当怎样提供”这一问题时,选择比例由高到低依次是“政府部门自己提供”(占70.5%)、“向社会组织购买服务”(占54.5%)、“由志愿组织提供”(占48.0%)、“邻里互助”(占44.0%);在党组织能整合的驻区单位资源方面,选择比例的次序分别为“活动场地”(占86.5%)、“经费支持”(占60.5%)、“人员支持”(占54.0%)和“信息和技术支持”(占49.0%);在对社区面临最大困难的看法上,认为“事务太多太杂”、“经费不足”和“社区缺乏足够的权威”的分别占84.0%、67.5%和65.5%,均约占到2/3,表明此三个方面是社区工作面临的突出问题,而选择“社区居民不服管理”这一选项仅占25.5%,表明居民不配合并不是主要困难;在回答“社区工作需要上级给予的支持是什么”这一问题上,经费支持(占87.0%)、人员配备(占70.5%)、适当授权(占66.0%)和激励政策(占57.5%)分别居前四位。

在居民服务和社区居民参与方面,认为居民最热切的需求是“帮助解决生活困难”、“良好的治安”、“让其有表达自己利益的渠道”、“对社区事务进行有效管理”的分别占68.0%、55.5%、44.5%和19.5%,表明社区党员干部视为居民提供基本服务、维护良好的治安等为基本职责,而在促进居民表达其利益、引导居民对社区事务进行自治、实行有效的管理方面并不怎么认同;在回答“社区民主议事会议开得怎么样”这一问题时,认为“经常开”和“有重大问题时开”的分别为72.9%和27.1%;认为收集居民意见的主要方式分别为“接受居民到社区反映”(占91.5%)、“通过民情联系员收集”(占82.0%)、“通过召开居民大会或代表大会征集居民意见”(占70.5%)和“通过老人协会等组织收集”(占36.5%);在回答“鼓励和引导居民参与社区管理”的方式时,选择“党组织发动”、“社区干部上门动员”和“利用老人协会等组织动员”的都占到一半以上,分别为88.0%、60.5%和57.5%,而选择“没有发动,完全靠群众自发参与”的仅为10.0%;在回答“应怎样激励一般党员积极参与民情联系”时,选择“评优考核并奖励”(占70.0%)、“给予适当补贴”(占61.5%)和“记奉献分”(占51.5%)的居前三位,而选择“选拔进社区工作”的仅为15.0%。

(二)数据分析

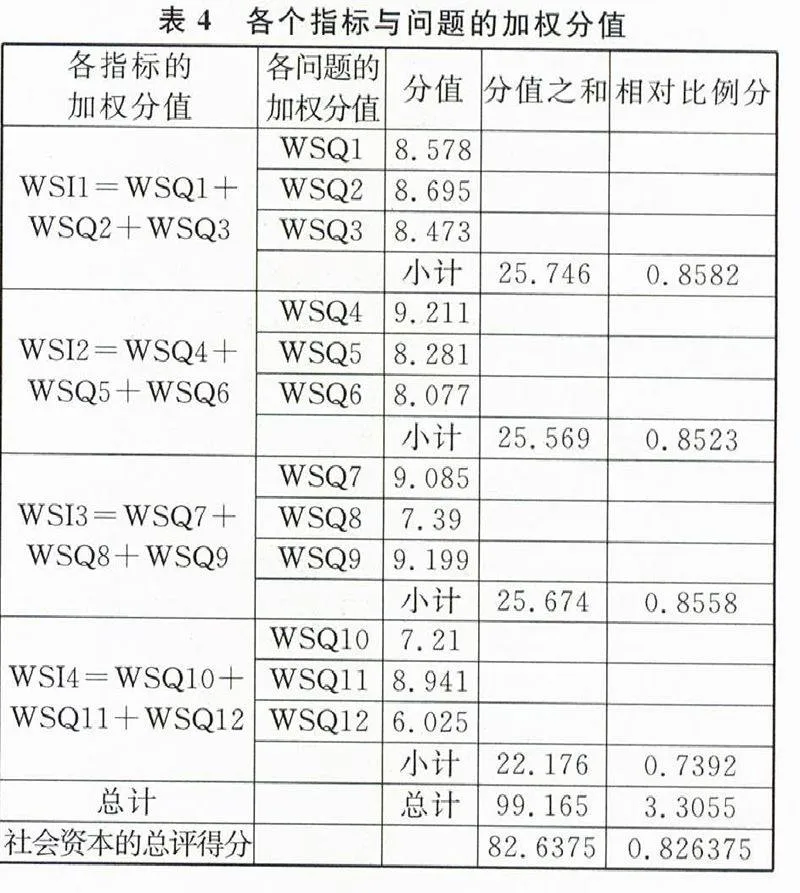

对居民问卷中涉及的测度社会资本与社区治理绩效关系的12个核心问题,作进一步数据分析,以得到更为精细的结果。每一问题的选项A、B、C、D分别代表了受访者对这一问题认同的强度,A表示认同的强度最高,D强度最低。通过给每一选项赋值,我们可以获得一些分析数据。根据研究目的,赋值如下:A=10,B=7,C=4,D=1,再根据这些数据,可以获得每一问题的加权分值(Weighting Scores of Questions,简写WSQ)和每一指标的加权分值(Weighting Scores of Indexes,简写WSI),这样,WSQ=A*10+B*7+C*4+D*1,WSI等于相关问题的加权分值之和。并且还可以计算每个指标的加权分值的相对比例分,相对比例分=加权分值/30;以100分为标准分,得出社会资本的总评得分,总评得分=加权分值总和/120*100;社会资本的相对比例分=每一指标相对比例分总和/4。计算结果如下(参见表4):

由数据表我们可以对社会资本的总体情况进行量化分析,并对各类指标以及各类指标中的各个问题的得分进行比较,从而进一步分析社区社会资本的情况。数据显示,社会资本的总评得分为82.64分,表明社会资本处于相当丰富的程度。在各指标之中,指标1得分最高(25.75),而指标4得分最低(22.18),这表明居民对社区的总体满意度相当高,而居民的主动性与参与度相对较低。从每个问题来看,问题4得分最高(9.211),问题12得分最低(7.39),这表明,社区是居民办事的主要场所,也是居民获得服务的主渠道,居民的生产与生活与社区工作息息相关,居民对社区工作具有较高的依赖;同时也表明,居民参与社区公共事务的主动性还相当欠缺,大多是由社区组织而被动参与,很少担任组织者。如果从相对比例分来看,排序依次为第一类指标(0.8582)、第三类指标(0.8558)、第二类指标(0.8523),最后是第四类指标(0.7392),前三类指标的相对比例分,比社会资本的相对比例分(0.826375)都高,这表明居民对社区及社区工作的总体满意度、对社区的依赖及留恋、社区认同感及归属感均较高,而最后一类指标的相对比例分为0.7392,大大低于社会资本的相对比例分,表明居民参与主动性与积极性相对较低,结果与问卷中直接观察到的基本一致。

四、结论与政策建议

第一,体制机制的创新丰富了社区社会资本,改善了社区治理绩效。对于杭州市的“三位一体”社会管理的体制创新以及“片组户”民情联系机制创新,无论社区党员干部还是社区居民,都持支持态度。制度的创新带来了管理效果的提升,以及居民群众满意度的提升。城市社会管理体制与机制的创新,促进社会融合与认同,增进社会信任,为社会资本的丰富奠定了良好基础,进而促进了社区治理绩效的提升。

第二,丰富的社会资本促进了社区服务水平的提高。杭州“以民主促民生”、“党员会客厅”、“党代表工作室”、居民议事“四会”等制度,一方面在服务居民群众中发挥了重要作用,增强了社会资本;另一方面为社会资本发挥作用提供了平台和渠道。城市社区特别是老城区里的社区现有社会资本比较丰富,居民对社区的满意感、依赖性、留恋感、认同感、归属感均比较强,既为社区搞好服务提供了群众基础,也对社区不断提升服务质量与水平提出了要求。另外,社区居民对社区事务具有一定程度的参与,虽然其主动性和积极性还不太强,但都乐于参加社区组织的各种活动,包括公益活动,这为动员蕴含于广大居民群众中的丰富社会力量参与社会管理提供了良好的前提条件。

第三,社区服务中还存在一些差强人意的地方,一些问题影响到社会资本的进一步生长与作用发挥。一些社区体制比如准入制落实得不很到位,社区与政府职能部门间的关系还有待进一步理顺;社区资源仍需丰富,动员资源和解决问题的权力和影响力不够;社区事务繁多,社区工作人员压力过大,待遇较低;社区服务尚有不到位的地方,比如部分工作人员态度还不够好,与居民群众沟通得不够,对群众需求了解得还不准等。这些问题会在一定程度上降低社会信任,消解社会资本的积极作用,进而影响到社区治理的效果。

第四,居民自治与群众自我管理的功能有待进一步提升。良好的社区治理除了需要有政府及其他服务供给机构的及时回应,满足居民群众的需求外,更应有居民作为社区“主人”的主动参与。鉴于目前社区居民参与社区治理的主动性和积极性有所欠缺的情况,需要通过制度创新,营造良好平台,创新合理机制,引导居民自治和自我管理,鼓励居民群众的主动参与,特别是发挥其为社区公共事务服务的主动性和积极性。

参考文献:

[1]P.Bourdieu.The Forms of Capital[C]∥J.G.Richardson.Handbook of Theory and Practice for the Sociology of Education.New York:Greenwood,1986.

[2]J.Coleman.Social Capital in the Creation of Human Capital[J].American Journal of Sociology,1988,(94).

[3]R.D.Putnam.The Prosperous Community:Social Capital and Public Life[J].The American Prospect,1993,(4-13).

[4]R.D.Putnam.Bowling Alone:The Collapse and Revival of American Community[M].New York:Simon and Schuster,2000.

[5]Jeffrey P.Carpenter,Amrita G.Daniere,Lois M.Takahashi.Cooperation,Trust,and Social Capital in Southeast Asian Urban Slums[J].Journal of Economic Behavior & Organization,2004,(55).

[6]S.Bowles,H.Gintis.Social Capital and Community Governance[J].The Economic Journal,2002,(112-483).

[7]E.Davis,J.G.Draft.ABS Social Capital Framework Diagram:Rationale[C]∥Presentation to the ABS seminar on social capital,Australian Bureau of Statistics,(ABS):Melbourne,2002.

[8]陶国根.社会管理体制改革中的社会协同问题研究——以社会资本理论为视角的探讨[J].四川行政学院学报,2009,(1).

[9]王梅.利益相关者逻辑下城市社区的治理结构[J].北京行政学院学报,2008,(2).

[10]刘军,李艳春.社会资本能提高社区治理绩效吗?——测量中的问题与“关系”研究架构[J].学术交流,2010,(7).

[11]陈捷,卢春龙.共通性社会资本与特定性社会资本——社会资本与中国的城市基层治理[J].社会学研究,2009,(6).

[12]陈华.社会资本视域下的我国城市社区治理[J].中共南京市委党校,2005,(6).

[13]钱海梅.社会资本:基于信任的资源配置方式探究——兼论社区治理中社会资本的运作机理[J].现代管理科学,2011,(2).

[14]陈建胜.社会资本视野下的“撤村建居”型社区治理研究:以杭州的实践为例[J].杭州(我们),2010,(9).

[15]蒋雪菲.社会资本视域下城乡结合部社区治理研究——对江西省景德镇市的个案分析[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2007,(4).

[16]D.D.Perkins,J.Hughey,P.W.Speer.Community Psychology Perspectives on Social Capital Theory and Community Development Practice[J].Journal of the Community Development Society,2002,(33-1).

[17]Takashi Inoguchi,Satoru Mikami,Seiji Fujii.Social Capital in East Asia:Comparative Political Culture in Confucian Societies[J].Japanese Journal of Political Science,2007,(8-3).

[18]桂勇,黄荣贵.社区社会资本测量:一项基于经验数据的研究[J].社会学研究,2008,(3).[责任编辑:杨 健]