特提斯海失踪的旷古之谜(下)

特提斯海可能存在于更早的三叠纪

要揭开特提斯的面纱,就要研究海陆变迁。

维也纳学派利用海洋沉积物及所存化石恢复古海洋的面貌,追索全球海陆的变迁。休斯总其大成,提出了特提斯海的命题,开启了地学研究的新篇章。

大陆和大洋有不同的地质结构。大陆地壳厚,一般有30多千米,各地组成并不均匀,平均成分大致与花岗闪长岩相似。洋壳极薄,厚度在2千米~11千米,主要由镁铁质火成岩,即玄武岩和辉长岩组成,上面有很薄的深海沉积物覆盖。大陆边缘的海基本上具有大陆地壳构成的大陆棚,如黄海、东海等,直到过了日本海沟和马里亚纳海沟,到达太平洋深海盆地,那里的地壳才真正是大洋地壳。

特提斯海地壳的主体应该是具有洋壳的深海盆地,它的边缘海及和它相通的浅海大多是陆壳基础上的海盆。但是,在海陆变迁中,洋壳很难保存下来。现在,多数地质学家认为,由海洋玄武岩及与其相伴生的镁铁质岩石,以及深海沉积物如放射虫硅质岩构成的蛇绿岩是消亡了的海洋地壳的残余。如果某处存在蛇绿岩,便可推测该外曾是古代深海洋。

特提斯海最初主要指距今2亿年~1.5亿年的侏罗纪的赤道海洋。随着研究的深入,特别是对深海沉积物的分析对比,休斯又把特提斯海的历史向前推进了好几千万年,认为三叠纪时就有了这样的海洋。1901年,他在名著《地球的面貌》中,又把特提斯海和冈瓦纳古陆联系起来。他写道:“冈瓦纳大陆的北界是中生代宽阔的海相沉积带,从整体上看,它必须被当作曾一度横贯当时存在的亚洲大陆的残余海来考虑。诺叶迈尔称之为‘中央地中海’,我们将在下文用特提斯海来叙述它。”这里,他点了冈瓦纳的名,又点了古亚洲的名。

冈瓦纳古陆是科学家对南半球原始古大陆的称谓,范围包括现代的南美洲、非洲、南极洲、澳大利亚以及亚洲的印度、阿拉伯等地区。冈瓦纳古陆在距今3.6亿年~2.5亿年的石炭纪至二叠纪时,由陆块相聚而组成,后来又逐渐解体。所以,即使休斯明白无误地指出特提斯海是“中生代”,即三叠纪以来的地貌,但因为和冈瓦纳挂了钩,似乎暗示它有更早的历史。在这方面,后来以斯蒂勒为代表的一派地学家走得很远。这是后话。 也许有好几个特提斯海

20世纪前半期,地质理论中占主导地位的是地槽学说。有一派学者把特提斯看作复合地槽,认为它是从晚元古代(距今10亿年~5.7亿年)就已经存在的赤道地区深海槽,即地槽。地槽的地壳活动性很强,先是不断地强烈凹陷,成为古海洋中的槽地,储存了极厚的沉积物,后来又受到挤压,使里面的沉积物发生褶皱、断裂,最后地槽隆起成为山脉。古老的特提斯海,通过分阶段的凹陷和造山运动,逐步“固结”,丧失活动性,最终由地中海地槽变成了地中海山脉。

这一派研究者把特提斯海划分为阿森特特提斯(距今10亿年~5.7亿年)、加里东特提斯(距今5.7亿年~4亿年)、华力西特提斯(距今4亿年~2.5亿年)和尚未“固结”的新特提斯。特提斯海逐渐萎缩,但它在全球的位置基本没有什么变动。有的人把这种地球演化的观点称为固定论。

另外一派学者虽然也把特提斯看作地槽,但认为它是两个超级大陆之间的单一地槽。一个超级大陆就是上面提到的冈瓦纳古陆,另一个由北美洲和欧亚大陆大部分地块组成,位于北半球,称为劳亚古陆。他们推断的特提斯海形成的时间比休斯早,但比斯蒂勒晚得多,认为由晚古生代开始,即距今2.5亿年以前,但不早于距今4亿年。后来,由冈瓦纳古陆分离出来的陆块向北运动,和劳亚古陆拼接,特提斯海消亡。这些学者相信大陆块体可以做长距离的移动,在移动过程中彼此有分有合,陆块分离形成海,陆块拼接则古海变山。所以,他们被称为活动论者。

在活动论者中,对研究特提斯海贡献最大的是阿尔冈。阿尔冈生活在瑞士,师从维也纳学派。瑞士是中立国家,因而他躲过了第一次世界大战的浩劫,成了维也纳学派的真传弟子。阿尔冈1924年发表的名作《亚洲大地构造》,对亚洲的地质构造演化做了深刻的分析,提出现代印度北缘曾存在过广阔的陆棚,它和冈瓦纳古陆北缘的其他陆棚,以及印度至澳大利亚之间的洋盆一起构成了特提斯海的南翼。后来,冈瓦纳和劳亚碰撞相接,特提斯消亡,印度北缘的陆棚俯冲插到西藏之下。这种作用不但使西藏地壳厚达70千米(双倍地壳),并由于均衡作用使西藏隆起成为举世无双的高原,而且在亚洲广大地区引发一系列复杂的地质构造变动。他十分聪慧地把特提斯海的演化和青藏高原的隆升、亚洲地区的地壳变化联系在一起,将特提斯海研究的方向由欧洲引向亚洲,对后来的研究工作有着无法估量的影响。同时,阿尔冈也没有忘记欧洲。他更正了休斯把现代地中海看作特提斯的最后残余海的认识,指出了地中海是距今2900万年以来,由于地块旋转、彼此分离而新生的洋盆。

在阿尔冈的观点中,明显可以看出大陆漂移学说对他的影响。在当时,地学界的学术思想争执十分激烈。两种地球观的矛盾差不多到了互为仇人的地步。大陆漂移说一度被看成一种“异端”思想,它的主将魏格纳曾受到严厉的诘难。为了论证自己的学说观点,他42岁就献身于格陵兰的考察。直到20世纪中叶,大陆漂移说才逐步得到论证,并发展成为板块构造学说。这种天翻地覆的变化,正如地质对象本身的沧海桑田一样,都是十分壮观的“悲喜剧”。

魏格纳根据不多的地质证据,提出大陆漂移假说,后来人们根据他提出的论断,推断出特提斯海的面貌。但是,寻觅特提斯海的工作,时而让人喜悦,时而又令人困惑……

海洋也会冲入陆地

20世纪后半期可以说是海洋学发展最光辉的年代。海洋考察船、深海钻探船的航迹遍布全球海洋,新的发现层出不穷,令人目不暇接。其中,对海底磁异常的系统研究,发现了由于地磁场周期性倒转和地磁反向所形成的正、负相间的平行条带,以大洋中脊为轴线对称平行分布。这些异常条带的顺序和地磁年表基本一致,完全可以进行全球对比。这有力地论证了海底扩张学说。现在,大多数科学家都赞同海洋比大陆年轻得多的看法。在地壳之下的地幔中,存在热对流,在洋中脊之下,高温上升流使地幔物质不断侵入,形成新的洋壳,先前的洋壳被不断向外推移。当洋壳被推移到接近大陆时,因为受到阻挡而向下俯冲,再次下沉融于地幔,使地面上出现海沟和火山—岩浆(弧)带。

海底扩张理论使一度沉寂的大陆漂移说获得了新生。由魏格纳根据不多的地质证据建立的大陆漂移假说,以及后来由陆上古地磁研究得出的大西洋两岸的大陆不断分离的结论,得到了来自海洋的证据的支持。如此一来,因为海洋学,特别是古海洋学的兴起,地学家不再由“陆地沉入海中”去认识全球,而是由“海洋冲入陆地”去综观全球了。他们把地球上部看作几个巨大的岩石圈板块。它们之间或相互离散,产生海洋;或相互会聚,产生山脉和高原;当海陆相接,产生海沟和火山—岩浆带;它们之间也可以相互平移,则发生更为复杂的地质构造和大地震。这就是被誉为地球科学革命的活动论板块构造学说。

板块构造学说的出现,也给特提斯研究带来了新的理论背景和转机。首先,通过对印度洋海底磁异常的研究,得出印度半岛原来位于南半球的结论。它和冈瓦纳古陆的其他部分分离后,直到大约5000万年以前才和西藏相互碰撞,使印度和西藏之间的特提斯海消亡。后来,又进一步会聚挤压,形成了今日的喜马拉雅山和青藏高原。很多地质学家很快就把雅鲁藏布江一带的蛇绿岩看作特提斯海洋地壳的残片,相应地也找到了特提斯海两侧配套的海相沉积物,以及因特提斯海洋地壳向西藏之下俯冲所产生的岩浆活动的证据。这些研究不但和板块构造学说理论合拍,而且也和休斯、阿尔冈的设想一致。

特提斯海的面纱似乎已被揭开,但是,故事远不止那样简单,科学研究的探索之路还长着呢。

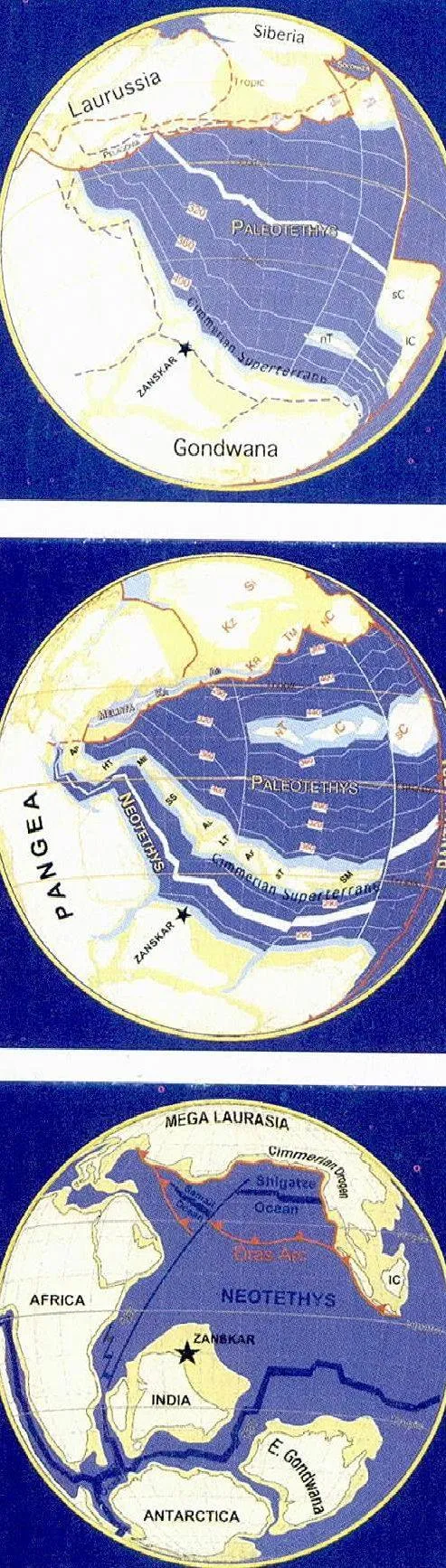

因为板块构造学说允许把岩石圈板块的运动简化为球面几何学问题,布拉特率先以沿岸海底150米的等深线为大陆轮廓(包括了大陆棚),用计算机拼接大西洋四周的大陆,得出了彼此重叠或间隙都很小的一个完美的超级大陆。然而,在这个超级大陆的东边,欧亚大陆和非洲大陆之间,出现了一个向东开口的喇叭形缺口。这个超级大陆和楔状古海湾意味着什么呢?

追溯地质史,当时不少地质学家得出结论,认为这个超级大陆就相当于魏格纳复原的大陆漂移前的“联合古陆”,楔状海湾应该是特提斯海。这正是距今2.5亿年到3亿多年前的地球面貌。

显然,这种复原和休斯的原意有很大的出入。如果古老的特提斯海消亡以后就形成了当今的阿尔卑斯和喜马拉雅山系,那么,在那里应该找得到代表那个时代的海洋残余物质,如古老的蛇绿岩,以及配套的深海到浅海沉积物等。但是,经过地质学家多次跋涉考察,在阿尔卑斯就是找不到早于2.5亿年前的、古老的特提斯海的踪迹。这到底是怎么回事?研究特提斯的科学家刚感到成功的喜悦,立刻又落入了困惑的深渊。

特提斯海似乎更加神秘了!

特提斯海有两个,一个新,一个旧

不仅如此,这一论断在亚洲地质研究中也遇到了麻烦。西亚和中亚的许多地块,都具有冈瓦纳古陆的特征。例如,中伊朗地块和阿拉伯地块关系密切,在古地理复原中都被安排在特提斯海以南,属于冈瓦纳古陆的一部分。但是,代表特提斯海洋地壳的蛇绿岩带等,在西亚和中亚地区一下子绕到了波斯湾北岸,把中伊朗地块等和包括阿拉伯地块在内的冈瓦纳古陆隔开了。换句话说,休斯等先驱者命名的经典特提斯海在这里不再位于冈瓦纳的北侧,而插到冈瓦纳内部了。

问题确实是复杂了。似乎到了这样的关键时刻:要么解决这些困惑,使特提斯的寻觅工作前进一大步,要么前功尽弃,重新开头。解决困惑的出路就在于在已知的特提斯海以北找到尚未被发现的、古老的蛇绿岩带。

科学家终于得到了美好的回报。地质学家斯托克林于20世纪70年代首先在伊朗找到了突破口。他发现在中亚至少发育有两套蛇绿岩和深海沉积,并以此为界,自北而南把整个地区划分为三个部分。北区为古亚洲的南部边缘,经历了古亚洲的地质发展历史,中区和南区有相似之处,广泛出露了具有冈瓦纳古陆特征的古老岩系。但是,到了中生代,它们分道扬镳,中区地壳活动剧烈,南区仍保持相对稳定。中区成为从冈瓦纳古陆分离出来的陆块,南区成为冈瓦纳当时的北部边缘地区。南区和中区之间的蛇绿岩和深海沉积带时代较新,相当于阿尔卑斯和雅鲁藏布江的蛇绿岩带,代表了中生代的海洋环境,即休斯最早指出的特提斯海。然而,北区和中区之间,在伊朗西北部等地还发现了另外一套由时代较老的蛇绿岩和深海沉积物组成的带,代表了晚古生代的海洋环境,这是古老的特提斯海的踪迹。这样,中亚有了两套时代和地域都不相同的特提斯海的残片。斯托克林把中生代的海洋改称为新特提斯,将晚古生代的海洋命名为古特提斯。

随后,在西亚及相邻的南欧地区也有了新的进展。这个地区的北部是阳光明媚、景色宜人的黑海滨岸地区,远古神话中的基梅里人生活在这里的山水之间。休斯和随后的斯蒂勒等地质学家很早就注意到那里的中生代造山带,并又一次把神话故事和地质科学杂糅在一起,把这些造山带命名为基梅里造山带。

土耳其年轻的地质学家辛格受到斯托克林工作的启发和鼓舞,在考察基梅里造山带时从中发现了一系列代表古特提斯海的蛇绿岩和深海沉积物,情况和中亚惊人的相似:古特提斯海在北面、新特提斯海在南面,两者之间是从冈瓦纳古陆分离出来的大陆块。它和中伊朗相连,组成了长条状的微大陆。辛格推而广之,把这个中间微大陆命名为基梅里大陆。他又因势利导,总结了特提斯海的演化历史:

第一阶段,古生代,冈瓦纳古陆的北侧发育出了古特提斯海,它就是联合古陆向东开口的赤道海湾。

第二阶段,冈瓦纳北缘分裂出基梅里大陆。在它北移并做逆时针旋转时,一方面本身分解为数个碎块,陆续和劳亚古陆碰撞,使古特提斯海消亡,形成基梅里造山带;另一方面,在它的南侧和冈瓦纳古陆主体之间产生新的海洋,即新特提斯。

第三阶段,冈瓦纳进一步解体,分离出非洲和印度等,印度半岛和欧亚大陆会聚碰撞,新特提斯海又消亡,形成了阿尔卑斯和喜马拉雅山系。

特提斯海研究工作在亚洲的突破,攻克了板块构造学说带来的难题,获得了新的活力。特提斯女神不负苦苦寻觅她踪迹的科学家,逐渐展示她的真面目。但是,下一步等待我们的又是什么呢?