在宇宙面前,相对论和量子论打起来了

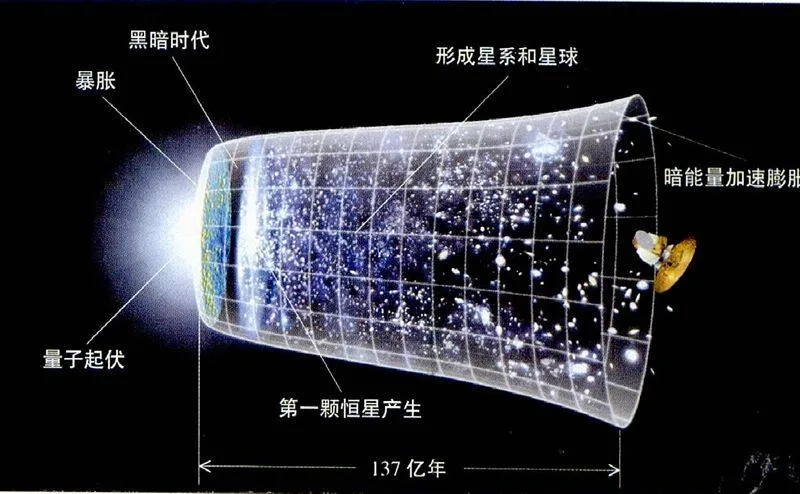

宇宙产生于一个无限密实的小点,之后逐渐膨胀,宇宙的膨胀会因引力作用逐渐慢下来,这就是大爆炸宇宙论。事实是否如此呢?答案似乎是否定的,因为宇宙中的物质太少,它们的引力无法将逃离的星系重新拉回来,宇宙将一直膨胀下去。

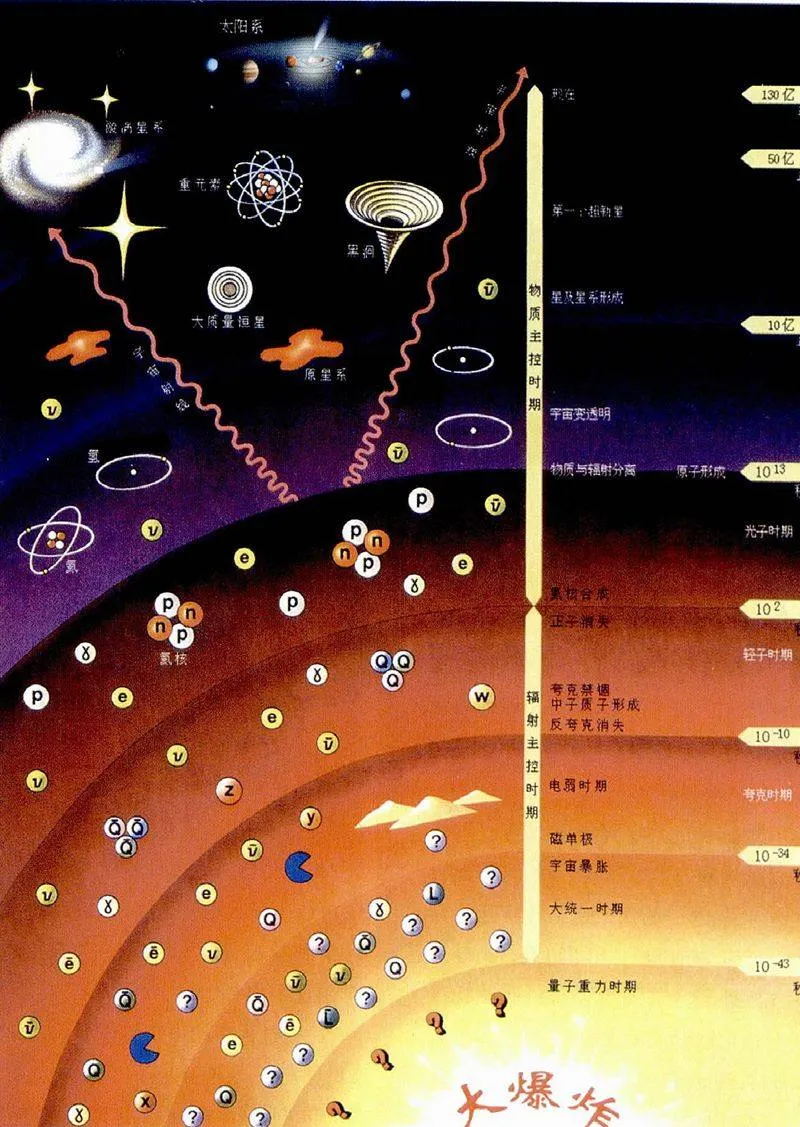

1964年对天文学,尤其是对宇宙学来说,可谓标志性的一年。是年,“宇宙大爆炸”理论终于成为关于宇宙起源的主流学说。接着,美国贝尔实验室的两位工程师终于发现了宇宙微波背景辐射,那是理论家一直预言的大爆炸的余烬。第三个大发现,是天体物理学家早就预言的中子星。

半个世纪过去了,宇宙学的进展又如何呢?

繁星闪烁的夜空给人一种深奥莫测的感觉。但对宇宙学家来说,远远超过它们的,是两个神秘的客体,即暗物质和暗能量。我们不知道它们是什么,它们似乎就是一切。

这一对幽灵使我们怀疑,科学界花了半个世纪小心翼翼建立起来的宇宙学模型是否正确。根据我们的标准宇宙学说,在大爆炸后一瞬间,宇宙中介入了一个暗的、未知的客体,学界称之为暴胀场(它具有斥力,类似暗能量,但远比后者强烈得多)。这就意味着存在无数宇宙,它们绝大多数跟我们的宇宙大不一样,隐没在我们的视线之外。

我们标准宇宙模型的物理基础是爱因斯坦的广义相对论。爱因斯坦出于一个简单的观察,发现所有客体的引力质量正好等于对其加速的反抗力,也即惯性质量。从这里,他推导出一些方程,说明空间如何被质量和运动所弯曲,以及我们如何把时空的弯曲看作引力。苹果掉到地上,按爱因斯坦的说法,是因地球的质量弯曲了时空。

相对来说,在一个较小的引力环境(诸如地球)中,广义相对论的效应类似于早先的牛顿理论:他把引力视为在一个瞬间通过两个个体之间的力。但在强引力场中,二者的结论就十分不同了。

广义相对论有一个重要的预言,即一个大质量的加速体会在时空中引起微小的波纹———引力波。不过,这种引力波至今还未被人类观测到。1974年,天文学家观测到一对相互环绕运行的脉冲星(即中子星,密度很高)互绕速度有所变慢,这跟辐射引力波逐渐丧失能量的理论正好吻合。

在宇宙中,引力是统治者,因此,在模拟整个宇宙的运动和行为中,广义相对论是我们最佳的工具。然而,因为其方程极为复杂难懂,物理学家通常将其简化来求解。因为宇宙的物质分布相当均匀,只要将一个数据———宇宙的物质密度———带入爱因斯坦的方程即可。

最初,爱因斯坦为了求解宇宙学方程,引入了一种不活泼的、分布密度均匀的尘粒。结果是,宇宙在其引力作用下开始收缩。爱因斯坦认为这是一个问题,因为当时科学界的观点是:宇宙应是恒稳态的。爱因斯坦对其方程略做修改,添加了一个新项,以保证真空空间中的能量密度处于不变,而其引力显现为排斥,也就是说宇宙是在膨胀。为此,他又引入了一个“宇宙学常数”,以使宇宙既不膨胀也不收缩。1929年,天文学家的观测表明,宇宙确实在膨胀。爱因斯坦称“宇宙学常数”为他的最大失误。

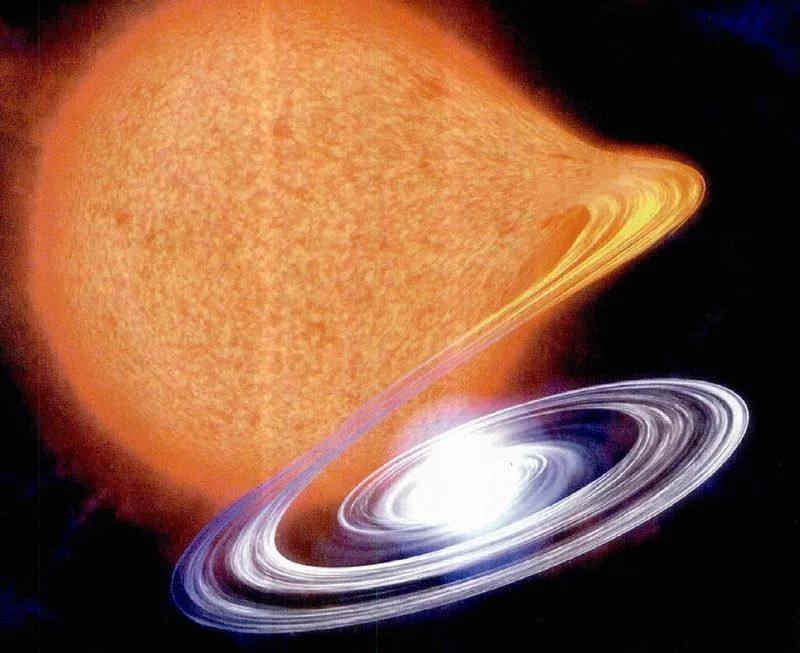

有些旋转速度极快的星系,其单个天体的惯性质量已经远超过维系整个星系存在的引力了,可它们还在这个星系里运转,完全没有逃脱的迹象。是什么在维系着星系的存在?

此后,人们就应用这一相对论方程,来解释一个膨胀的宇宙。他们获得一个宇宙学模型:宇宙产生于一个无限密实的小点,之后逐渐膨胀,宇宙的膨胀会因引力作用逐渐慢下来,这就是大爆炸宇宙论。事实是否如此呢?答案似乎是否定的,因为宇宙中的物质太少,它们的引力无法将逃离的星系重新拉回来,宇宙将一直膨胀下去。

随着观察技术的进步,宇宙“幽灵”开始出现。第一个关于暗物质的“噩耗”出现于20世纪30年代,不过那时只有个别天文学家承认它的存在。到了20世纪70年代,天文界观察到一些奇怪的现象,有些星系的旋转速度非常快,其相互之间的引力根本不足以把它们“拉住”,因此,科学家推断,在它们之间可能存在大量的看不见的物质提供着额外的引力,使星系得以维持,而不至于散架。星系群反射到地面的星光出现的弯曲和它们运行的状态,也反映着暗物质的存在。

总的来说,似乎需要5倍于可见物质的暗物质存在,才能解释上述现象。但至今人们还是难以摸清暗物质的特性,它似乎超越了粒子物理学的标准模型。虽然科学界付出了巨大的努力,但是我们还未在地球上看到或制造出暗物质。不过,它们只是稍稍改变了宇宙学的标准模型,在相对论中,认为其引力效应跟普通物质是一样的。这些暗物质引力太小,不足以阻止宇宙的膨胀。

理论上,在宇宙大爆炸发生之后,宇宙空间会因受到其中的物质和运动的影响而弯曲。可事实是,它几乎是完全扁平的,这意味着可能造成宇宙弯曲的力量被抵消了。是什么力量抵消了这些弯曲?

第二种看不见的东西,需要现有物理理论做出很深刻的改变才能解释。

20世纪90年代,天文学家比以往任何时候都更精确地跟踪了宇宙的膨胀。他们测量了超新星Ia的爆炸,结果表明,宇宙在加速膨胀,似乎有一种斥力在起作用,它遍及整个宇宙。

而这可能是爱因斯坦“宇宙学常数”的复活,真空中存在的一种能量可以产生一种斥力。虽然粒子物理学家努力解释为何真空空间应具有很小的能量密度,但富有想象力的理论家却提出了多种看法。比如,宇宙中存在迄今未知的粒子,它能产生能量场;还有一种说法是这些能量来自可见宇宙外的力或者别的维度的能量。

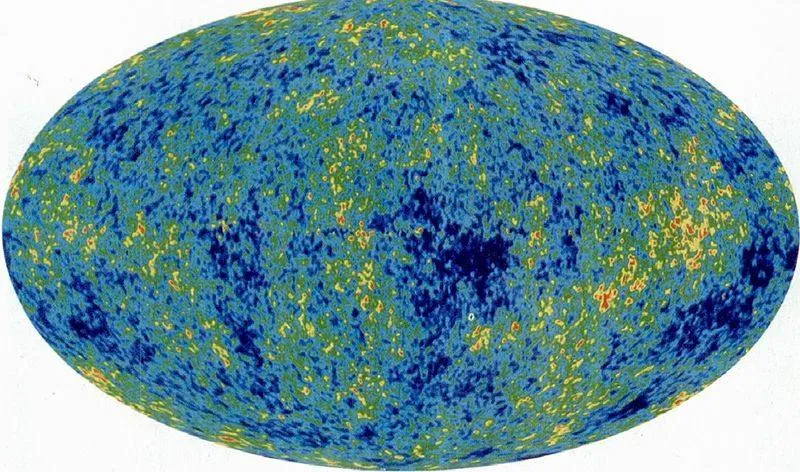

宇宙学家试图在宇宙微波背景辐射中寻求答案,因为它那里有早期宇宙的信息。宇宙微波背景辐射是大爆炸30万年后第一批原子发射的,构成了一幅昏暗的图形,揭示出幼年宇宙或密或疏的密度分布。通过一些典型的点,宇宙学家可以绘出其范围。理论上,宇宙空间会因受到其中物质和运动的影响而弯曲。可事实是,它几乎是完全扁平的,这意味着造成弯曲的力量被抵消了。是什么力量抵消了这些弯曲?

根据已有的数据,科学家列出了一张宇宙配方:宇宙中普通物质的平均密度为0.43×10-24克/立方米,占宇宙总能量密度的4.5%,暗能量为73%,暗物质为22.5%。

然而,我们必须建立一个精确的模型,以解释为何不论从哪个方向看,宇宙都显得十分均匀。今天被广为接受的宇宙大爆炸理论包含第三个奇怪的因素:在宇宙诞生后的一瞬间(在10-36秒时),出现了一个压倒性的力量———暴胀场。暴胀场引发了宇宙爆炸性的膨胀,使得宇宙的体积一下子扩大了1025倍。 暗物质似乎产生了星系和其他天体结构,暗能量意味着宇宙将加速离散,在遥远的未来,它将面临一个冰冷且孤寂的局面。而这一切,似乎意味着新的物理学的诞生。也许,我们一直生活在一个未知的、被深刻误解的世界之中。

当暴胀期结束,暴胀场就转变为物质和辐射。场中的量子波动在密度上变化很小,它们最终成为宇宙微波背景辐射中的点,也即今日的星系。这个推断跟我们的观测事实相符,但它也给物理学概念带来了麻烦。暴胀场一度被视为宇宙的全部内涵,可宇宙的起始点仍含有许多谜,比如暗物质、暗能量,更有甚者,暴胀一旦开始就永不停止,它将创生许多宇宙区域,它们都将脱离我们的宇宙。这一多宇宙论,使得许多宇宙学家更坚决地要求修正标准宇宙学的基本假设。

同时,这个标准模型也面临着一些观测的质疑:大爆炸在理论上制造出的锂7,远多于它的实际存在;该模型未能解释微波背景辐射中的某些特征;为何沿着某个视线看过去,星系都偏向于左手自旋。而最近发现的一个超大星系结构,其尺度达40亿光年,使得之前的假设———宇宙在大尺度上是平滑的———遇到了挑战。

也许这些问题会随着观测数据的增多自行消失,但有一个问题却难以解释。这个问题,就是哈佛大学的宇宙学家R.科什纳提出的———暗能量和暗物质究竟是什么?他曾参与20世纪90年代末那次揭示宇宙在加速膨胀的超新星观测。

暗物质似乎产生了星系和其他天体结构,暗能量意味着宇宙将加速离散。在遥远的未来,宇宙将面临一个冰冷且孤寂的局面。而这一切,似乎意味着新的物理学的诞生。也许,我们一直生活在一个未知的、被深刻误解的世界之中。

自从爱因斯坦的尘粒宇宙模型建立以来,其数学基础从未变动为基础建立的,只是填充了更多细节和动态。也许,真到了该修正的时候了。但是,如果我们不能在实验室里发现暗物质存在的证据,就难以建立关于暗能量的物理基础。

科什纳说,把这些问题视为挑战,“并不意味着我们的理论有缺陷。它给我们的是一种鼓舞,并非绝望”。在我们有关宇宙的数学模型中,存在着某种基本的差错,可是我们迄今仍未找出究竟错在哪里。

或许量子引力理论可以告诉我们应走向何方,又或许某个新的观察结果能够让我们重新构建相对论的宇宙学,这势必涉及相对论和量子论的结合。用相对论描述宏观世界,诸如星球、星系和宇宙,显得很可靠;而量子论在微观世界,诸如分子、原子和亚原子粒子上游刃有余。想要充分了解宇宙,我们必须知道它如何从一个微小的初生宇宙变成今日的状态。我们想回到大爆炸的起点,就必须把这两种理论结合起来。物理学家已为此花了近30年的时间,可是仍未有喜人的结果。为什么会如此艰难呢?

最关键的一点是,这两个理论仍处于不相容的状态。宇宙最本质的东西是时间和空间,可是这两个理论对它们的表述大不相同。相对论的时空是一个平滑的、四维的大片;而在量子论中,空间是由无数10-35米的小块组合而成的,并且从不将时间看成真实的、可观察的存在。

那么,这两个理论孰是孰非呢?大多数物理学家都认为量子论是“对”的。因为它的数学结构是如此成功,通过它可以看到世界。但另一方面,量子论的概念看上去是如此怪异而不合事实,是反直觉的,跟客观存在毫无相关性。就目前来看,科学家对这两种理论的结合并不看好。

也许,我们正处在新物理学诞生的前夜。

大多数物理学家都认为量子论是“对”的。因为它的数学结构是如此成功,通过它可以看到世界;可是,量子论的概念看上去是如此怪异而不合事实,是反直觉的,跟客观存在毫无相关性。

宇宙历史示意图