去哪里寻找文化中国

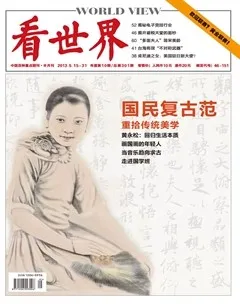

民国年间的鲁迅与林语堂,曾经以文字为武器,相互攻讦经年。鲁迅曾劝年轻人少读中国书,大意是说那样会影响年轻人的上进之心;林语堂则写下了大量“闲适”文字,深入中国文化的方方面面,传递一种与传统相关的美。如此看来,本刊的本期封面话题,在有关中国文化的这一方面,似乎更倾向于支持林语堂,肯定并宣传中国文化的立场。

尽管他用英文写作,尽管他曾饱受非议,个人依然认为,林语堂是深谙何谓中国人及何为中国文化的那个人。译名为《吾土吾民》或其他名字的那本书,值得一读。林还写过一本有关英文语法的书,一丝不苟、通俗易懂,从中可见他的英文功底极深。但他灵魂的内核仍是地道的中国人,所以才用他更擅长的英文来表达他熟悉留恋的“吾土吾民”。

其实中国历史上还有一些这样的“解人”,譬如说写《闲情偶寄》的李渔。人们对他的非议在于德行,咱们对此暂且不深究,感兴趣的人可以搜索后再自行站队;而他这本关于享受人生细节的书写得真是深刻细腻全面。花鸟虫鱼、风俗人情,尽在笔下;行文冼炼、文笔亦不错。其中甚至有关于煮饭的用料与用水的诸多差别等等内容,让人不得不佩服其对生活“用情之深”。因此,论“小资”,李渔应可当之无愧称为“大家”,如今的林林总总,都得甘拜下风。

其实中国人与中国传统文化,不仅潜藏在诗词吟唱、文字书画、钟鼓琴瑟里,更体现在人们的日常生活、亲情伦理中。只是那个礼乐中国,已经渐行渐远。

十分让人开怀的是,已经有越来越多的年轻人正在加入亲近和宣传中国传统文化的行列。是的,你很可能错看了80后和90后这两代人。别以为爱喝可乐就没有思想,吃快餐长大他们也就成了“快餐”。他们中的许许多多的人,热爱中国文化、吃苦耐劳、做事有分寸、较一些年长者更能践行“仁义理智信”。不相信?本期话题的撰写者都是80后,话题采访的那些投身传统文化的年轻人,也不乏80后甚至90后。因此,如果你说中国传统文化已断层,责任不在他们;且他们中的许多人已经或即将成为文化的建设者。当我们力图重觅中国传统文化的脉络的时候,请让我们去除种种偏见,为认真投入中国传统文化工作的80后、90后及其他人歌唱。

中国传统文化的底蕴那样深厚,你甚至可在中国以外的很多地方“看到”它的身影。纽约中央公园的园林规划,让你宛若身处中国的某个公园;韩国对中秋节等中国传统节日那么执著,不“归为己有”简直就无法淡然;韩国大街上的汉字日渐减少,但学汉语的人越来越多,而且,所有韩国的古书都是用繁体汉字写的,那想了解韩国历史及其他,你就看着办吧;日本的很多地方,则因人文氛围的熟悉亲切,根本无法让中国人产生置身异国的感觉,此外日本的很多与文艺相关的品类包括俳句、书法等等,均可在中国找到其源头;至于日本人的饮食起居、礼仪举止等等日常生活的诸多方面,更是处处可见中华文化的草蛇灰线;亚洲一些国家如马来西亚、泰国等等,华人聚居地一般都有中文学校,教授汉字及中国人的礼仪文化等等。

但我们切不可沾沾自喜,以为中国文化仍在“墙外香”。近期在美国进行的一项调查中发现,将近95%的美国消费者不知道任何中国本土品牌;零星了解一点的人,也只是对个别品牌稍有印象。这意味着什么?在部分发达国家居民的印象中,所谓的中国是“世界工场”不过是“贴牌加工厂”。

去哪里寻找文化中国?当然是在我们每个中国人以及爱好中国文化的人的心里寻找。幸好,还有一些“典型”的中国人,不仅让我们“看见”文化,亦可以让世界了解中国人与中国文化。包括李安、姚明等等,都是很好的中国人的“国际形象代言人”。

恰如意第绪语是犹太人的“根”,中国传统文化是中国人的根。现在只有50岁以上的犹太人里很少的一部分人懂得说意第绪语,而我们比他们幸运的是,各个年龄段的中国人都有大量热爱我们传统文化的人。这也是为何我们这样一本主要立足做国际新闻的杂志,会突然做一期中国古典文化的话题。因为我们想传递这样一个观念:愈是中国的,愈是世界的。