阻遏末日来临

俄罗斯版“断箭”

——核弹头被盗

美军给核弹头丢失事件取代号为“断箭”,但《末日戒备》一片中丢失的核弹头并非美军的核弹头,而是俄罗斯的核弹头,可以说是一次俄罗斯版的“断箭”。

随着早在冷战时代就开始的美苏之间的《削减战略武器条约》(Strategic Arms Reduction Treaty,简称START)谈判取得了一定进展,以及前苏联解体之后其继承者俄罗斯继续与美国一起进行核裁军,很多核武器也一同进行了拆毁。冷战时期,最令美国人感到恐惧的前苏联核武器系统——SS-18陆基分导式多弹头洲际弹道导弹就是其中拆毁的导弹之一。1枚该型导弹在本片一开始被拆解,其拆下的核弹头也就成为影片的“主角”,另外,还有9枚核弹头将与其一同运送至目的地被销毁。《末日戒备》一片中的反派——利欲熏心的俄罗斯少将亚历山大·科杜罗夫,就利用这一机会指挥手下将运去销毁的核弹头劫持,然后企图将其大部卖到伊朗牟取暴利。而片中的另一个“反派”——来自波黑穆族的达生·加威里奇却是因为国家陷入内战,妻儿死于战火而萌生了报复联合国的念头,因此才买了一个核弹头企图炸毁联合国总部。

众所周知,核武器作为军队装备中威力最大的武器,一贯是作为重点保护对象,其警卫制度和使用规范之严格是一般人难以想象的。虽说影片背景设置在前苏联解体后俄罗斯最困难的时期,当时其军队的各项管理制度几乎到了崩溃的边缘。就像片中那名叫特里·汉密尔顿的总统安全顾问所说的:“俄罗斯一塌糊涂,我怀念冷战时代。”那时,西方普遍担心负责警卫前苏联遗留下来核武器的精锐部队会出现管理漏洞,导致核武器落入敌视西方世界的人手中,尤其是那些企图使用核武器对西方国家进行恐怖袭击的人手中。

在这一段情节中,俄军对于运输核弹头专列的警戒之疏忽,确实达到了令人无法理解的程度,甚至可以说其警戒程度还赶不上一辆运钞车。片中俄军运输核弹头的专列由车头和3节车厢组成,其中警卫部队乘坐第一节和第三节车厢,装载10枚核弹头的车厢是第二节,位于警卫部队乘坐的两节车厢的中间——这个看似由警卫部队前后加以保护的警戒体系实际上有着巨大的漏洞。首先,装载核弹头的车厢内没有任何警卫人员或技术人员。一般说来,核弹头在运输过程中需要技术人员连续监视其状态,防止出现意外情况而发生事故,而且一般也会有极为可靠的警卫人员在近旁押送,以防出现意外情况。片中,俄军警卫部队未在装载核弹头的车厢内布置人员,使得劫匪在消灭前后车的警卫人员后极为顺利地就将核弹头运走。其次,俄军警卫部队将所有人员集中在两节车厢内,而没有在车头和车顶布置人员,也是极大失误。在列车上进行警卫工作,关键是要控制各个车厢和车厢连接处,必要时布置人员在车顶进行警戒,这样就可以在各个方向形成有效的观察体系,可以根据情况做出快速反应。片中的俄军警卫部队只在装载核弹头的车厢与最后一节车厢的连接处布置了一名哨兵,而且警惕性很差,在对方上车后就被从车顶上方用匕首杀死。如此一来,所有在车厢中昏睡的士兵就都成了“案板上的鱼”,只有等着被“宰杀”了。第三,俄军警卫部队的整个警戒体系不够健全,只有这一列火车,这样造成其在遇到袭击时必然陷入孤立无援的境地。如果当时俄军在专列前后布置有警戒列车,那么就可以阻止劫匪列车的靠近;如果空中再有直升机进行跟进掩护,警戒体系就非常完备了。警卫体系的缺失是科杜罗夫等人成功劫走核弹头的关键因素。一方面警卫体系有重大漏洞,另一方面警卫部队除了那名被收买充当内应的大尉外,全都在车厢上昏睡,仅有的哨兵也被对方杀死。如此重大事件,被一支毫无职业素养的部队警戒,发生事故是不可避免的。片中出现这种情况只能用编剧对情节设置过分简单化来解释了。

反观科杜罗夫一方,其劫持行动在俄军糟糕的警卫措施下显得游刃有余。其中最关键的一点就是,科杜罗夫制造了列车相撞后核武器爆炸的事故假象,成功争取了用以逃走的时间。科杜罗夫劫走10枚核弹头中的9枚,并将剩下的1枚核弹头设为定时模式(实际上,在短时间内将其改为定时爆炸是不可能的),将专列调整到与一列客车相同的路线上,使两车相撞,造成核弹头因撞车爆炸的假象。核爆炸造成大面积破坏,尤其是放射性沾染使得调查人员短时间内难以进入现场,更不要说详细调查以弄清事故原因了。而科杜罗夫则将自己的火车开到离爆炸现场15公里的隧道内,以避开核爆炸的杀伤——这就使俄方无法搞清楚核爆炸到底是事故造成的还是有人蓄意破坏,科杜罗夫也就赢得了逃离现场的时间。

情报分析和事件定性

一个事件突然发生后,需要迅速对事件的性质做出准确判断,以根据事件的不同性质来制定相应的应对措施。而要对事件性质进行判断,就必须依靠从现场传来的第一手材料,也就是我们通常所说的情报,而且还要对获得的情报进行详细的综合分析,才能得出正确结论。《末日戒备》一片中,核爆炸发生在俄罗斯境内,而美国人却对事件性质做出了准确的判断,这一切都有赖于对情报的综合分析。

核弹头爆炸后,俄方一时无法派遣人员进入现场进行调查,只能依靠卫星照片获得情报;而远在华盛顿的美国方面更不可能派人实地调查,也只能依靠卫星照片获得情报。而就是依靠清晰度不高的卫星照片,由妮可·基德曼饰演的白宫反核走私部门主管朱丽叶·凯莉博士却率先做出了核爆炸是人为引发的判断,她的判断依据是对俄方核武器性能的熟悉和两组不同的卫星照片。凯莉认为,SS-18洲际弹道导弹上使用的核弹头安全性非常高,即使是遭到枪击也只有百万分之一的几率引发爆炸。而前后两组不同的卫星照片上显示的烟柱高度却有明显差异,也就是说火车相撞产生的烟柱与核爆炸产生的烟柱并不是同时发生的,否则前者的烟柱就会被后者的烟柱所覆盖。两个烟柱产生的时间相差了4分30秒,即核爆炸是在火车相撞后4分30秒才爆炸的。据此,凯莉认为核弹头是自己引爆的,而不是因为火车相撞引爆。她进一步推断说这不是普通的事故,而是恐怖分子引发核弹头爆炸的恐怖事件。

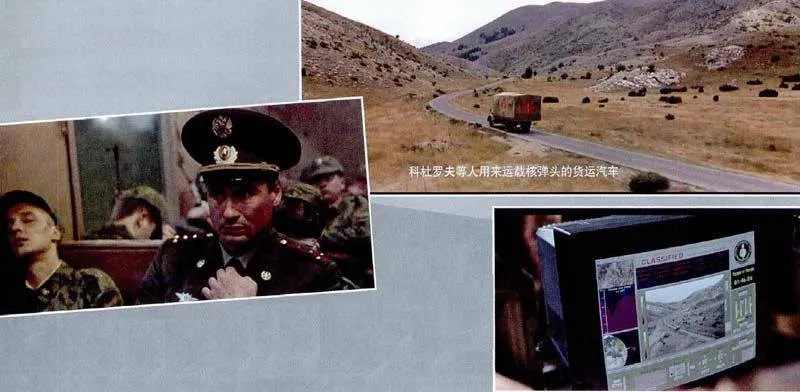

然而,上述判断随着影片男主角——由乔治·克鲁尼饰演的戴夫少校的加入再次出现变化。在凯莉向处理事件的相关人员进行情报通报时,戴夫对恐怖分子引发核爆炸制造核恐怖事件的结论提出了异议——他发现卫星拍摄的两列火车相撞后的照片显示,客车上幸存的人员纷纷跳下火车,而运载核弹头的专列上却没有人跳下来。一般情况下,火车相撞后乘客都会离开火车以防发生进一步的损害。据此,戴夫认为只有一种可能,那就是专列上的人都已经死了。专列上的人在火车相撞前就全部死亡,那么这就不是一次事故,而是一次蓄意进行的核弹头劫持行动。戴夫以充分的论据和充足的说服力,使得事件性质由原来简单的恐怖分子引发核爆炸,发展为劫持核弹头事件,而核爆炸只是劫匪放出的用以扰乱视听的“烟雾弹”而已。这样一来,戴夫和凯莉顺藤摸瓜,终于在奥地利维也纳的一个货运公司查到了科杜罗夫用来运载抢来的核弹头的货运汽车,进而越境对其截击夺回了8枚核弹头。

以上是美方主要根据卫星照片确定事件性质的过程,但片中对于卫星侦察的一些细节却出现了一些错误,或者说是夸大。首先是美方在跟踪科杜罗夫的货运汽车时使用了卫星拍摄的所谓跟踪视频。我们都知道,电子摄影器材拍摄照片时清晰度比较高,而拍摄视频时清晰度就会大大下降,这也是卫星侦察使用照相侦察而不是摄像侦察的原因。片中,我们看到的所谓卫星拍摄的视频几乎与影片本身的清晰度相差无几,这在现实中是不可能的。卫星通常是对目标进行连续拍摄,以获取不同时间的照片来判断目标的运动情况,采用视频方式进行跟踪目前是无法实现的,更不要说影片中事件发生的时间是1996年了。当今,如果要对目标进行视频连续跟踪,通常使用无人机,无人机活动在低空,其上面搭载的摄像机可以提供较为清晰的视频,而卫星在这一点上是无能为力的。其次是片中依靠卫星视频看清楚货运汽车的牌照号,影片中火车相撞时卫星拍摄的照片上,跳下客车的人只显示为一个不清晰的人形亮点,因此,前者实际上是不可能做到的。第三,片中展现的所谓卫星拍摄的“视频”,看起来更像是低空的直升机或无人机拍摄的,因为卫星运行在太空,其对地面目标是高俯视拍摄,其拍摄的视频图像与低空的直升机或无人机拍摄的视频角度明显不同。

越境打击情节

本片中,当戴夫等人追踪到正在俄罗斯南部行驶、准备将8枚核弹头运往伊朗的科杜罗夫乘坐的货运汽车时,即打算在俄境内对其进行截击。戴夫率特种部队乘坐3架直升机进入俄罗斯境内,但此时被俄方防空部队雷达发现(实际上,沿山谷超低空飞行的直升机是很难被地面雷达发现的)。美军不断通报说自己是来截击核弹劫匪的,以阻止俄方防空部队向自己开火。俄方防空部队指挥员向上级报告美军直升机侵入,却得不到回音。在巨大的压力面前,俄军指挥员只得下达了向美军直升机开火的命令。俄军防空导弹将其中1架美军直升机击落,机上人员全部死亡。戴夫率剩下的2架直升机进行机动飞行避开俄军防空火力,才得以成功截击科杜罗夫。

这一情节的设计十分合理。对此,有一个事件最能说明问题,即莫斯科红场事件。1987年5月28日(星期四)19点30分,当时的西德汉堡航空俱乐部的一名业余飞行爱好者马蒂亚斯·鲁斯特,驾驶租用的一架塞斯纳C-172型飞机从芬兰/Kd9Jf06atn83Nx2YoM06Q==赫尔辛基起飞,经过长途飞行在莫斯科红场降落。鲁斯特此次飞行穿越前苏联领空,突破当时号称最强大的的防空体系,震惊了整个世界。而苏军因为此次事件,导致国防部长至防空军司令等多名高官被免职。多年以后,根据解密的前苏联资料,当时苏军防空部队并非没有发现鲁斯特的飞机,而是因为当时无人敢下达将其击落或迫降的命令,在莫斯科的前苏联领导人也没有及时下达相关命令,结果造成鲁斯特顺利降落红场的情况。这实际上反映了当时苏军防空部队对射击权限掌握过死的问题,以至于发现目标后却因没有下命令射击的权力而贻误战机。经过莫斯科红场事件后,苏军修改了相关规定,下放了射击权限,后来的俄军应该继承了这一规定。因此才出现了片中俄军基层指挥员下令击落美军直升机的情况。

两次狙击战术

与绝大多数军事题材影片一样,《末日戒备》一片中也出现了狙击战。片中共有两处狙击战情节,一处是在俄罗斯境内截击科杜罗夫,另一处是在纽约追捕携带核装置企图炸毁联合国总部的达生。

戴夫等人乘直升机截住科杜罗夫的汽车后展开交火。戴夫从直升机上索降到货车上与科杜罗夫展开搏斗,直升机上的狙击手及时支援,使用M24狙击步枪将科杜罗夫击毙。从直升机上进行狙击的难度,要比在地面上高得多,这种狙击方式也是国外特种部队和警察部门狙击手训练的科目之一。在直升机上进行狙击最大的困难是无法获得稳定的射击平台,因为直升机即使是在悬停中也无法像在地面那样稳定,这就给狙击手的据枪造成了很大的困难。其次是直升机的旋翼高速旋转所产生的强大气流,对射出的弹头会产生影响,一般会导致弹道向下偏移。再者,狙击手在直升机上也很难找到合适的据枪依托,只能采取就便器材射击的方式。片中的狙击手是采用坐姿据枪方式射击的,准确击杀科杜罗夫的结果说明他的射击技能和经验是相当不错的。

在纽约追捕达生时,联邦调查局的多名狙击手占领高层建筑物的屋顶,准备对达生进行狙击。但结果却没有想象得那样完美,其中2名狙击手非但没有击中达生,还误伤了一名无辜路人。应该说,这2名狙击手的表现比较差了。这次狙击中,还有几个问题值得分析。第一,联邦调查局的狙击手都没有采用通常的2人狙击小组的方式,而是每人人分别手持一支雷明顿M700 PSS狙击步枪进行狙击。事实证明,2人狙击小组是进行狙击作战最为高效的编组方式,其中的观察员负责观察战场引导狙击手射击,而狙击手则负责射杀目标。片中的狙击手因为没有观察员引导,只能自己使用狙击步枪上的光学瞄准镜寻找目标。光学瞄准镜的观察视角范围比观察员使用的望远镜要小得多,而且观察员使用的望远镜和测距仪可以提供准确的目标距离,保证狙击手进行精确射击。片中的狙击手观察视角受限,又只能依靠自己进行距离估算,狙击失手也在情理之中。

第二,狙击手心理不够沉稳,面对压力犹豫不决。当一名狙击手发现达生时,却因为有可能误伤旁边的行人而不敢开枪,即使是得到戴夫和凯莉的开火命令仍不敢开枪,丧失了狙杀目标的最佳时机。等到达生在其弟弟协助下逃脱警察的检查时,2名狙击手才对着奔跑的达生匆忙开火,非但没有击中目标反而误伤了一名行人。其实,在狙击手刚发现目标时,达生还不知道已经处于监视之下,仍像大多数行人一样缓缓步行,是理想的狙击机会。而狙击手丧失了这一时机,当目标开始飞奔时才匆忙开火,从而导致误伤,也没有完成任务。如果把握有利时机及时开火,那么达生很可能就早早被狙杀了,也就大大降低了核装置爆炸的可能性(核装置是在最后关头才被凯莉和戴夫拆除部分部件,没有引发核爆炸)。

第三,多名狙击手使用的狙击步枪没有安装脚架。众所周知,为了提高据枪时的稳定性,狙击步枪都装有两脚架,通常情况下都会使用脚架进行有依托射击。片中联邦调查局的多名狙击手的狙击步枪却没有安装脚架。这一情况导致其据枪稳定性受限,进而影响了一名狙击手射击的决心,以致因惧怕误伤而不敢开火。

另外,这次狙击战没有成功的客观原因,则是在城区进行狙击要面临复杂的城市地形和众多无辜人员的干扰。狙击手只能利用人行道上树冠的间隙来观察和实施射击,目标一旦被遮蔽就无法射击了。片中就有一次是因为达生被路边的一个遮阳棚挡住,狙击手又失去了一次射击机会。

还有一个细节,联邦调查局的狙击手在执行任务时,都携带了狙杀目标——达生的照片,这有利于及时发现和识别目标,虽然狙击手都经过快速记忆和识别目标训练,但携带照片无疑对任务的完成有着积极作用。

片中核恐怖事件的细节

《末日戒备》一片中所呈现的核恐怖事件,是一次以SS-18核导弹战斗部拆卸下来的一部分作为核装置试图引爆,最后戴夫和凯莉合作拆毁,而没有发生核爆炸。这其中的三处细节值得分析,即拆卸下来的SS-18核导弹弹头主起爆器是否能够发生核爆炸、凯莉阻止发生核爆炸的措施是否正确以及爆炸发生后美方的相关处置措施。

SS-18核导弹的战斗部是一种分导式核弹头,其安全性非常高,必须经过一整套触发程序才能被引爆。而盗窃出来的核弹头是不可能获得这套触发程序的,因此也是难以被引爆的。片中对于这个难题的解决方法是设计了一位从哈佛大学获得物理学博士学位的人,受达生雇用将战斗部的主起爆器拆下来,改为可以定时模式起爆,这样就可以一个人引发核爆炸了。片中的主起爆器实际上就是一个小型原子弹。大家都知道,SS-18核导弹战斗部采用聚变核原理,即通常所说的氢弹。氢弹的“主起爆器”在专业术语中也被称为氢弹的“扳机”,而这个扳机采用裂变核原理,即原子弹原理。聚变核武器的基本原理是通过轻核结合释放爆炸能量,而这种反应过程需要极高的温度才能引发和维持。高能炸药无法达到这样的温度,因此只能使用一颗小型裂变核武器才能达到这一要求。也就是说,聚变核武器的“扳机”,或者说是引信,需要原子弹来充当。从这一点来说,片中设置的将SS-18核导弹弹头主起爆器拆下来用作核装置引起核爆炸是有现实可能性的,只是其爆炸威力会比原战斗部减少若干数量级。凯莉估计整个战斗部的爆炸当量为50~70万吨。

当绝望的达生开枪自杀后,凯莉和戴夫发现主起爆器的定时器只剩下两分多钟就要爆炸了。凯莉试图将主起爆器中围绕在裂变材料外面构成球状的高能炸药片拆除一片,以使高能炸药爆炸后裂变材料难以达到临界值而不会引发核爆炸。裂变核武器的引爆方式分为枪式原理和内爆式原理两种。其中的内爆式核武器是采用实心的或中空的球状裂变材料,在高能炸药轰击下向中心收缩聚拢,其密度达到正常密度的两倍,因而转化为超临界状态而发生链式裂变反应,也就是核爆炸。为了适应球状的裂变材料,高能炸药也被设计成为球状包裹在裂变材料外面,因此整个核武器外形呈球形。为了引发链式裂变反应,包裹在外面的高能炸药块要在非常准确的时间内同时起爆,如果做不到这一点,只要有一块炸药不爆炸,不均匀的内向爆炸将会使内部的裂变材料被爆炸抛出,散布在相当大的范围内,也就构不成核爆炸。由此看来,凯莉只要拆除一片高能炸药即可避免形成核爆炸。影片中,凯莉的做法是剪断一片炸药上的引爆线路,并拆下一片炸药。这一做法是非常正确的。

尽管不会引发核爆炸,但其自身爆炸仍会造成放射性物质依附在空气微粒或其他物质(如爆炸产生的各种碎片)上到处飘散,会使较大范围内的地面和各种设施表面遭到放射性污染,会给人体健康和社会心理造成重大负面影响。片中主起爆器在一个教堂内爆炸,凯莉和戴夫跳出窗户躲过了爆炸。但由于没有做好防护措施与疏散工作,教堂外面有大量毫无防护的消防队员和围观人群。实际上,这时应该立即将附近人群全部疏散,并要采取呼吸防护措施(如采用湿毛巾和口罩进行呼吸道防护,可以将人体中毒降低)。片中之所以出现这样的错误,一方面是导演蓄意烘托爆炸之后的慌恐气氛,另一方面恐怕是其对于核防护知识方面的认识不足吧。