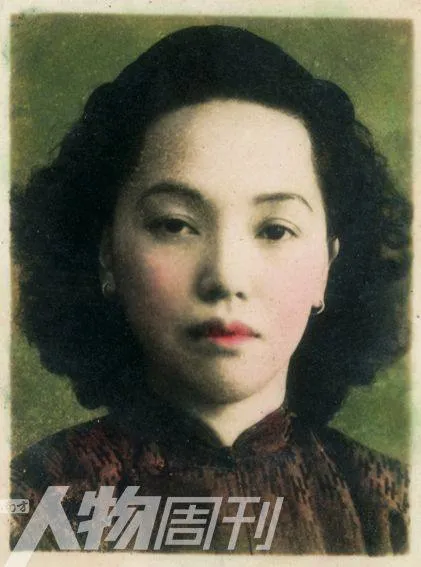

妈妈是个家庭妇女

妈妈姓杨,是北海著名商家杨文芳之女,识字懂文,本名秀珍,因父亲信佛,她也夫信妇随信了佛,法名“净宝”,是与父亲同属净字辈的法侣,后来户口本身份证上的姓名,是杨净宝。

妈妈是家庭妇女,而且很纯粹。作为小儿子,我记忆中,活到80岁的她,没在单位上过一天班。我们兄妹长大前,家里生计全仗爸爸一人早出晚归经营小生意所得。

妈妈生育了我兄妹六人,带大我们。然后,她又帮带过儿子、女儿们的儿子、女儿们即她的孙辈们。她还帮带过侄女们,上世纪70年代初,我的华叔,父亲的大弟,因此前被打成“右派”,境遇不佳,华婶又要上班,不得已将两个年幼女儿即我的堂妹小慧、小梅,从北海送到南宁我家抚养。我刚上小学,与这两个学前小孩,嘻哈哭闹、吃喝拉撒乃至小闹小打的事自是免不了。当时没洗衣机,没电饭锅,没自来水,妈妈要带着我们,要担水,买菜,买煤,煮饭煮菜,洗碗洗衣服,缝缝补补、柴米油盐、锅碗瓢盆……一切,全靠她一双手。

印象颇深的是,1983年以前,妈妈每天都要肩挑两只桶,出门担水,一家子吃、喝和日用的水,她挑回来的,偶尔哥姐们回家,她才能歇一天。担水几十年,她到晚年时,肩膀一边低、一边高已经很明显。

妈妈偶尔还做手工来帮补家用,有老邻居搬家了,走几条街寻上门来,为的是让妈妈帮她们的中式衣服开纽缝、缝纽扣。

爸妈始终注重对我们的言传身教,做个好人,多做好事,要尊重知识,要知书达理,要追求人生智慧,即使在斯文不如扫地的年月,始终希望以诗书传家。我们兄妹先后三人考上大学,且都是重点大学,大哥在“文革”前的1962年考入华中科技大学,二姐在1972年邓小平复出后经政审与文化笔试考入中山大学,我在恢复高考后的1981年考入中山大学,成为整条街的一段佳话。这跟我们的自身努力分不开,而这3个年代的跨越,更凝聚着父母的心血,表明着父母的家教有方。

高考前几个月,我在报纸上看到说每天吃一个鸡蛋,能提高记忆力,和妈妈说了,她就每天给我煮一个鸡蛋。我就读的南宁五中,非重点中学,那年数百名应届生,我是惟一考上重点大学的,这惟一与妈妈每天煮的鸡蛋,不能说没有联系。

妈妈与爸爸携手经历了抗战、内战、大饥荒和“文革”这些20世纪最黑暗的时刻,不离不弃,终迎来了改革开放和平发展的好时光,安度晚年。不管外面世界是巨浪滔天或风平浪静,家庭始终是妈妈的全部世界,家人的安康幸福始终是她最大心愿与追求。家,有她的操持,对于爸爸,对于年幼的我们,都是一种莫大的幸福。

而我的父母对饥馑的精神乃至身体记忆,并没有完全被改革开放后二十余年所出现的物质方面的富足所屏蔽,他们到晚年时,即使牙齿已经很不好,每天晚上也一定要吃碗干饭,坚决拒绝喝粥,否则半夜会饿醒。显然,这是多次较长时间的饥馑尤其是挥之不去的饥馑感,给他们留下的最深刻记忆。

爸妈信佛,每月初一、十五,全家必吃斋。即使是大年初一,也一定要吃斋,年三十晚的所剩的荤菜,只能留待初二吃。

解放路的老宅拆迁后,爸妈晚年住在大哥家,得到大哥大嫂的照顾,得以居家养老,更重要的是临终在家里,得以按印光法师的《临终三大要》来落实佛教的临终关怀,避免了净土宗信徒因住在现代医院、临终不能助念而糊糊涂涂死去的状况。2002年农历八月初七,母亲临终,她在袅绕的佛乐、亲人们与念佛机“阿弥陀佛”的助念声中,于黄昏时生西,斯时现场沉静、淡定而又平稳有序,在场的亲人有悲欣交集之感而无呼天哭地之态,有阵阵念佛声而无仅沉湎于悲痛悲切的世俗语,是殊为难得的现代都市佛教的一景。这,是爸妈携手共度金婚岁月之后,最令我难忘的一幕。

在家族中,作为纯粹的家庭妇女,全心持家、全意相夫教子女的,妈妈是最后的一位。她的两个弟媳、3个女儿和3个儿媳,还有她的孙女外孙女孙媳外孙媳们,在时代潮流的席卷下,都成了上班族,下班后带着1个最多时3个孩子,不时会有人仰马翻乃至崩溃的感觉,时至今天,问题还不时在她们部分人心中纠结:我是继续上班?还是回家做个全职太太?

妈妈没这种纠结,她选择了,或以无选择作为选择了,就一路做来了。妈妈不喜欢我们说她为了家庭牺牲了自己,她做了分内事,也有了收获,人生不外如此。人类史,个人史,都由生老病死构成,人生无甚稀奇,人间本无奇迹,能慎始善终,做到极致就是稀奇,做到纯粹就是奇迹,在这方面,妈妈就是。