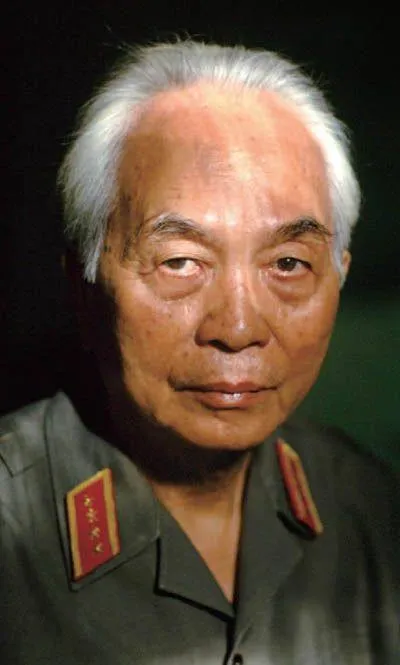

“红色拿破仑”去世

10月4日,武元甲去世,终年102岁。越南官方媒体给予高度评价,给这位越南党政军元老冠以一系列伟大的称号—— “越南民族的优秀儿子”、“胡志明主席的优秀学生”、 “20世纪世界杰出军事领导人”、“唯一同时打败过法国殖民主义者和美帝国主义者的天才指挥官”,甚至“红色拿破仑”等等。

但也有不同的声音存在。

《纽约时报》称,推崇者将武元甲与麦克阿瑟、隆美尔、蒙哥马利相提并论,但同样有许多人认为,他的功绩印证了“一将功成万骨枯”的东方名言。他对己方士兵伤亡的不加顾惜,令世人侧目。

没上过一天军校的总司令

越南官方媒体称赞武元甲“文武双全”。越南通讯传媒部副部长杜贵尹曾称赞其“文采在世界名将中罕见”。尽管这有溢美夸大之嫌,但武元甲的确是文人出身的武将。

1911年8月25日,武元甲出生于越南广平省丽水县,幼年时曾在私塾学习,后在河内大学历史系毕业,拥有法学学士的文凭。他不仅写得一手好文章,且能流利使用越南语、汉语和法语。上世纪20-30年代,武元甲曾是报刊上非常活跃的撰稿人。他还和同伴合伙办过刊物。在当时的越南,武元甲算得上凤毛麟角的“大知识分子”。

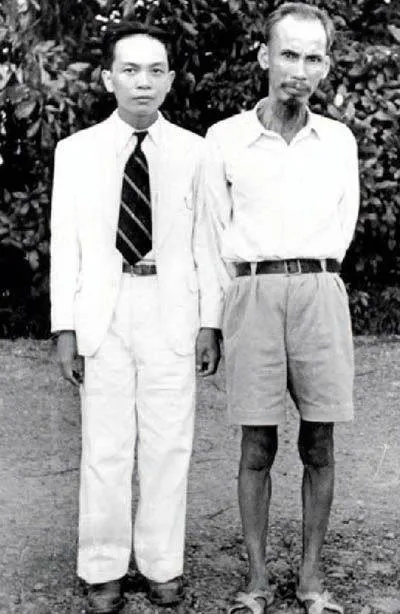

在上世纪初的东亚,学生往往成为新潮政治思想的信徒,武元甲也不例外。他很早就和好友长征一起结识了胡志明,并在1938年加入胡志明创立的印度支那共产党。

1939年,法属印度支那殖民当局取缔印支共,迫使胡志明、武元甲等人逃入中国境内。1941年,胡志明成立越南独立同盟(即越南民主共和国前身)。同盟会下设军事委员会负责武装斗争,该委员会负责人就是武元甲。

当时,越盟中并不乏具有正规军事教育背景的干部,其来源包括黄埔军校、云南陆军讲武堂的越南籍学生,和被越共送到苏联学习军事归国的干部。但这些人或很快牺牲,或水土不服。在胡志明看来,远不如武元甲可靠。武元甲本人接受外媒采访时也坦承“从未接受任何正规军事教育”。

1944年12月22日,越共第一支武装——越南解放军宣传队在越南靖西成立,武元甲任总指挥。3天后,他率部越境进入高平省,先后在费克、那银袭扰维希法军成功。这被认为是越南人民军(当时称越南解放军)的诞生标志。由于这段经历,在越南人民军中,武元甲被尊称为“大哥”。这也一度是其领导游击战时的化名。

抗战期间,越共武装曾得到国民党政府的支持,但战后这种支持转变成打压,不过此时越共已羽翼丰满。1945年8月,越南民主共和国成立,武元甲被任命为国防部长、武装力量和民兵自卫队总指挥。

在河内期间,武元甲常常和法国人打交道,并得到一个“越南托洛茨基”的绰号。当时的法国报刊称,武元甲“额头光滑,身材矮小,脾气火爆而好战,不耐烦多听多说”。他的法语一开始总是很温和,然而一旦被激怒,就会变得粗暴尖刻,常常喜欢展示“战斗到死”和“不怕牺牲消耗”的决心。然而,由于法军后来攻占河内,武元甲一度被讥讽为“纸上谈兵的小个子”。

“牺牲千万人,也在所不惜”

1946年12月9日,法越战争爆发。武元甲指挥的越军节节败退,只能在中法边境活动。1949年,得到新生的中华人民共和国支持,越军重振旗鼓,先后编成4个师,总兵力达一万人以上。1948年,武元甲获得大将军衔,他也是越军第一位大将。

1954年3-5月,在奠边府之战中,法军战死、被俘1.6万余人。此役迫使法国承认战败,并最终退出整个印度支那。奠边府战役令越南人民军士气大涨,奠定了此后长期抗美的基础,也令法国的全球殖民体系开始崩溃。此役的名义总指挥是武元甲,他因此成为举世闻名的人物。“奠边府之虎”的称号,很大程度上来源于此。

但许多资料显示,在整个抗法战役期间,“大哥”的战略思想常常“慢半拍”:满足于打通中越交通线,站稳脚跟,依托中国援助和法军对耗,不敢集中兵力和法军决战的。胡志明的推动和中国军事顾问的全方位参与,给了这位“世界名将”一举成名天下知的机会。

1951年的越共二大排定了早期越南党政军最高领导人的座次,依次为胡志明(主席)、长征(越共总书记)、黎笋(绰号“三哥”,越共副总书记兼南方局书记)、范文同(总理)。武元甲仅次于上述4人之后,以人民军总司令、军委书记、国防部长的头衔,列第五位。

上世纪60年代前期,武元甲两次访苏,对苏联的“大纵深”、“大兵团”机械化正规战印象深刻。他极力主张采用苏联军事模式,并用苏联体系改组军队。这遭到军委第一副书记、越军总政治局主任阮志清大将的抵制。胡志明虽仍信任武元甲,但也不认同其军事观点,令其“养病”两年。越南南方的军事行动,转由阮志清大将负责。1967年,阮志清大将去世,在胡志明支持下,武元甲重掌军权。

1972年春节,武元甲不顾中国顾问的劝阻,集中越南几乎全部军队和现代化装备,发动了抗美战争中越方最大的攻势战役——广治战役。他试图毕其功于一役,一举吃掉南越。结果,在这场“乞丐和龙王比宝”的大会战中,越军精锐损失殆尽,伤亡逾10万。

1975年4月30日,越南统一,身为总司令的武元甲却并未获得“解放第一功臣”的称号。此后,他逐渐淡出越南政治核心:1979年,他的国防部长位子被文进勇大将取代。1980年,任职30年的军委书记被撤销。1982年,他被排挤出中央政治局。1986年,带着副总理、大将虚衔的“大哥”被宣布退休。

2011年出版的《武元甲人生》,形容其作战“总是最大限度地避免牺牲,并选择伤亡最小的作战方案”。然而,这并不符合事实,甚至他本人的叙述。1969年,在接受意大利著名记者法拉奇采访时,武元甲声称:“全世界每分钟都有成百上千、成千上万人死亡,为了革命和国家统一,即便这些牺牲者是我的同胞,我也在所不惜。”

恢复中越关系的关键人物

1986年,“三哥”黎笋去世,和武元甲关系亲密的长征任总书记。此时的越南,已被柬埔寨战争和中越边境对抗拖到筋疲力尽。恢复中越关系、将战略重心转移到经济上,成为越共党内的共识。受长征、阮文灵之托,武元甲秘密奔走于中越之间,努力恢复两国、两党关系。1990年北京亚运开幕式,一身戎装的武元甲大将出现在主席台上,引起全球媒体瞩目。这被外界普遍认为是中越关系全面正常化的标志性事件。恢复中越关系的“战役”,由“红色拿破仑”圆满完成。

1991年,年逾八旬的武元甲大将辞去最后一个公职——副总理。此后,他仍然发挥“余热”:支持越共的“革新开放”,反对在经济建设中忽视资源保护,反对倒向任何一个国家,主张改善越美关系等等。

早在战争时期,武元甲就是西方媒体关注的焦点。1966年1月、1968年2月和1972年5月,他曾3次登上《时代》杂志封面。他和法拉奇之间的对话更传诵至今。直到2004年,他还接受法国《人道报》采访,就“主权与人权”、霸权主义和世界和平等问题,进行了深入探讨。

许多人都称武元甲是“亲华人物”,并罗列了许多理由。

在军事生涯早期,他曾和国民政府合作;建军初期,他和陈赓、韦国清等中国军事顾问进行密切合作;越战后期,他对黎笋“一边倒”的亲苏路线不满,提出“和大哥、二哥都要搞好关系”;中越战争前夕,他公开强调“要和中国同志缓和”,结果丢了国防部长的职务;中越战争爆发后,已经“半退”的他也仍不时提出批评,最终导致“全退”。亚运会前后,他为中越关系正常化的奔走,更是家喻户晓。

但相反的理由也不在少数。

早在越南统一前夕,他就为越军刊物题词“全力以赴保卫越南岛屿主权”。这被认为是含蓄表明了其在岛屿主权问题上的“越南正统立场”;赋闲、复出和再度引退期间,他固然积极主张改善中越关系,并为之努力奔走,但同样主张对外关系多元化和改善越美关系。他极力反对的西原铝矿开发项目,原本与越南国有资本合作的外企,据称就来自中国。

正如《人道报》所言,武元甲是一个比较纯粹的越南民族主义者,凡是他认为对越南有利的方针、政策,他就会遵循,反之则会反对。在代表作《人民战争和人民军队》、《论游击战争》中,武元甲虽然大谈“中国革命的经验”,却是以引述胡志明论述的形式进行。不难看出,除了民族立场外,出于对胡志明的尊崇,他在许多军事政治问题上,都刻意靠拢胡志明的路线。