追梦卢克索

卢克索的街头巷尾

卢克索一词,源自阿拉伯语,意为“众多宫殿”,而古时的叫法“底比斯”一词,则源自古希腊和罗马人的称呼,意为“百门之都”,而古埃及人自己称这里是“权杖之城”或“圣地”,可见,当人们在为这里命名时,尽管同出赞美之心,但思考角度和内心的情感却截然不同。现在的埃及人习惯将这里称为卢克索,因为他们既自称埃及人,也是阿拉伯世界的一员。随着历史的变迁,信仰的彻底改变,外族的频繁入侵,现在的埃及文明和古埃及文明相比则呈现着截然不同的风貌。从这个意义上来说,古埃及文明已经成为遥远的过去,已经是只能探索和发现的文明,而非可以传承和发扬的文明,在这一点上,中国的五千年文明就体现出宝贵而值得深思的继承性和影响性。

卢克索是个热闹的城市,大大小小的汽车穿梭在大街小巷,不时传来焦急的喇叭声,并毫不客气地卷起阵阵黄色的尘土;穿着阿拉伯长袍的男子和他的马车在路边等待游人的出现;不甚高大的楼房在繁盛的树木和花草对比下,显得更加暗淡和破旧……

要想更近距离了解这个城市,最好的办法是钻进小巷,看看当地人的生活环境,逛逛他们的集贸市场。阿拉伯世界的集贸市场大多类似,在小巷子里,露天摆放各种生活所需的商品。此外,在大城市的清真寺周围,阿拉伯市场规模巨大,种类繁多,食品、地毯、首饰、日用器具、家居用品、结婚礼品等一应俱全,当然,也包括针对游人的大量纪念品店。而在平民区,商品则更加贴近日常的生活,柴米油盐、香料调料、布匹日杂等等,价格便宜而且可以讲价。

我走进卢克索神庙边的一条小巷,这里的阿拉伯市场规模中等,既有针对游客的商品,又有满足当地人的日用品。一走进去,我的身上就像被贴上了游人和钱罐子的标签,一旦你把目光投向某件商品,卖主便滔滔不绝地讲述起商品的种种特性和好处,如果你问价格,他们就更加肆无忌惮,纠缠不休。不绝于耳的叫卖声,你来我往的讨价还价声,摩托车、电动车等不休的噪声,让本来就狭小的市场更显得嘈杂和拥挤不堪,因此,这也是阿拉伯市场souk一词还有“嘈杂和杂乱”含义的由来。

走出小巷,来到一条宽敞些的街道,我信步走在街边,看着两侧老旧的楼群和楼下简朴的小商店,地上的垃圾随处可见,人们若无其事地来来往往,手里拎着刚买的蔬菜、水果或者烤饼,只有我,这个肤色和服饰都不同的外国人,四处张望,带着好奇和水土不服的神色,显得格格不入。这时,我看见一群人挤在一个窗口前,朝里面高举着手臂,争先恐后地在买什么。走近一看,光线昏暗的屋内,几个年轻人在巨大的烤箱前忙碌着,不时从里面拿出一盘盘烤好的饼。接下来,令人匪夷所思的一幕出现了,几个人买到饼后,把路边台阶上的尘土略微扫几下,就把刚买到手的灰白色烤饼直接铺在地上晾晒。他们快速而从容不迫地摆弄着几十张饼,并且不住地翻面,让热气散掉,以保证饼在拿到家之前不会粘连在一起。我突然感觉有点担心,因为在埃及的这几天,我几乎顿顿都要吃上一点饭店赠送的这种灰色大饼,咬上一口,劲道无比,还散发着面粉原始而质朴的味道,如果再蘸上一些当地特有的鹰嘴豆酱,就更是锦上添花。然而当我看到这个情景,便明白这饼的颜色的确像一种保护色,不管吃到嘴里之前它经历了怎样的过程,至少看上去不会让客人感到异样。

让我倍感自嘲的是,明明见识过了这些食物饱含着大地的气息,但后来每次看见热腾腾的灰色大饼被端上来,我仍然按耐不住口水,从犹豫地小口小口吃,到最后毫无顾忌的大口咀嚼,真是充满冒险但却乐在其中的体验。

露天博物馆里的神圣洗礼

如果你喜欢探访博物馆,喜欢探索埃及古文明的奥秘,不能不来卢克索,因为它号称是世界上最大的露天博物馆。这里,你可以随时在繁华热闹的大街旁看见几千年前的神庙;也可以从高山上俯视世界上最热的地点之一——埃及女法老的停灵庙,以及庙前烙铁般火热的石路上永不间断的游客;你也可以深入帝王谷,随时准备进入某个拐角,小心体味地下陵墓里法老的轮回之路。当然,你也需要备好太阳镜和防晒霜,时刻准备抬头仰望巨大的石柱、雕像、方尖碑,并接受火热太阳的洗礼。

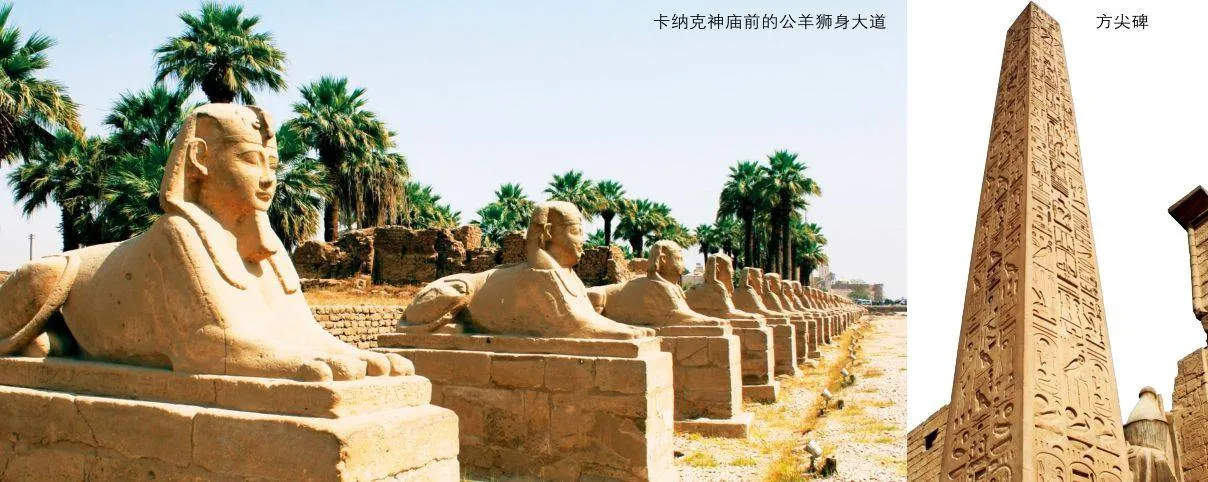

来到卢克索,人们往往不会遗漏卡纳克神庙,这是埃及目前已知的最大神庙,也是世界上最大的宗教场所,每日接待着数量仅次于开罗吉萨金字塔群的大量游客。它以高大的方尖碑、雕像和巨大的石柱厅而闻名。埃及的神庙都拥有大致相同的结构,因此从它第一塔门的高低、雕像的尺寸、方尖碑的高度都可以用来判断神庙的规模和地位。站在卡纳克的主体神庙前,高达四十几米的第一塔门稳稳地伫立在眼前,以一种近乎高傲的气质俯视着几千年来的崇拜者。走进塔门前的公羊狮身大道上,我被它们庄严而神圣的眼神告知:这是个神圣之地,从这里开始,人们必须放低声音,以卑微的心态去接受神的旨意和训导,以崇敬的心态去歌颂和赞叹法老们的丰功伟绩。

在古埃及的文明中,我们可以看到各种不同形象的神,他们拥有各自的职能,不同的分工,一同掌控着人的生老病死,甚至死后的生活。埃及神祗或者法老的雕像,如果胡子上翘,则意味着死,而如果左脚向前迈,则意味着生。这体现了古埃及人对生命的细致观察,如果你留心会发现,人在无意识的时候,往往先迈出去的是左脚,这可能与我们的心脏在身体左边有关。

高大的方尖碑直冲云霄,上面往往记载着法老的铭文,表达着对太阳神的崇拜以及对生命轮回的尊崇。方尖碑都是由花岗岩制成,表面由金、铜或金银合金包裹,在太阳的照耀下会散发出耀眼光芒。此外,方尖碑不可有裂痕,不能是拼凑而成的,必须是整块的岩石,这样才能够接受到太阳神的神力和护佑,也给古代工匠们本就浩繁的工作提出了苛刻的要求。

在巴黎的协和广场,也矗立着一个方尖碑,正是来自卢克索卡纳克神庙。在巴黎时,我曾坐在方尖碑脚下,好奇地发现方尖碑底部有许多船的图案,来到埃及后,才渐渐明白这船的深远意义。对于古埃及人来说,船既有着实用价值的一面,也拥有神圣的精神地位。船只在古埃及的生活中必不可少,因为尼罗河是他们赖以生存、贸易、运输的载体,船让这一切成为可能;此外,在古埃及宗教中,船也是太阳神和法老的工具,当法老升天时,灵魂会和太阳神合为一体,每天沿着地平线东升西落,对法老而言,能够检视自己的人民的方式无疑是乘船,他将乘着太阳船,沿着世界上的大河行使太阳神的职责,也护佑自己的人民。

保卫和掠夺

对于古文明而言,保护和创造同样重要。幸运的是,总有一些文明的痕迹留了下来,以供后人发现、研究和学习,然而在这个过程中,我们又痛心地发现,人类的智慧既用来创造,也用来掠夺和摧毁。越是伟大的文明中,我们也越能体会到这种心碎的感觉。

在卢克索的尼罗河西岸,分布着63座法老的陵墓,但如今绝大多数陵墓早已是空空荡荡,没有木乃伊,没有陪葬品。人们之所以可以断定那些消失财富的巨大,来源于仅有的一个被完好保存的法老陵墓,这个法老也因此享誉世界,他就是图坦卡蒙。在开罗的博物馆里,图坦卡蒙的部分陪葬独享了一个房间,用钢筋铁锁格外加固,进门需要排队接受检查,每个走进房间的人的表情几乎没有什么分别,那就是被大量黄金闪耀双眼时的惊异和震撼。

我时常想起在美国华盛顿和纽约博物馆里的中国文物,那一幅幅只有中国人才深有体会的画作和书法,只有中国人才真正了解其内涵的瓷器和青铜器,却与它们的家乡远隔万里,不能归根。也许,它们暂时不能回到属于自己的地方,但也发挥着一个重要的作用——无声地传播着古老中国的伟大智慧和灿烂文明。当埃及人走在巴黎的卢浮宫、纽约的大都会博物馆、伦敦的大英博物馆里时,我想他们也会拥有同样复杂的心境。不过,他们应该感到欣慰的是,这些文物和相应的宣传让世人对古埃及文明抱有一种难以形容的崇敬之心,也让人热切地希望来到埃及一探究竟。那些飘散海外的古埃及文物,就像一张张明信片,唤起了人们对古文明的向往,也承载着人类对一段空前璀璨文明的永恒记忆