“闷”出来的高汤

这是最易沦为“大闷片”的一类电影:角色个个话痨,一镜到底的场景窒闷绵长,情节似死水微澜,结尾还语焉不详。但导演阿巴斯携《如沐爱河》在戛纳展映,长达十分钟的掌声,又着实对得起新浪潮人物戈达尔的革命性宣言:电影起于格里菲斯,止于阿巴斯。大师不屑用狗血淋漓的戏肉、特效披挂的外衣去填充电影的光怪陆离。一幕幕连帧的日常看似跳脱了剧本,偏离上帝视角而又臻于化境之间,文火“闷烧”,考验着观众的耐性。有心人自能品出高汤般的妙好:清透而味浓。

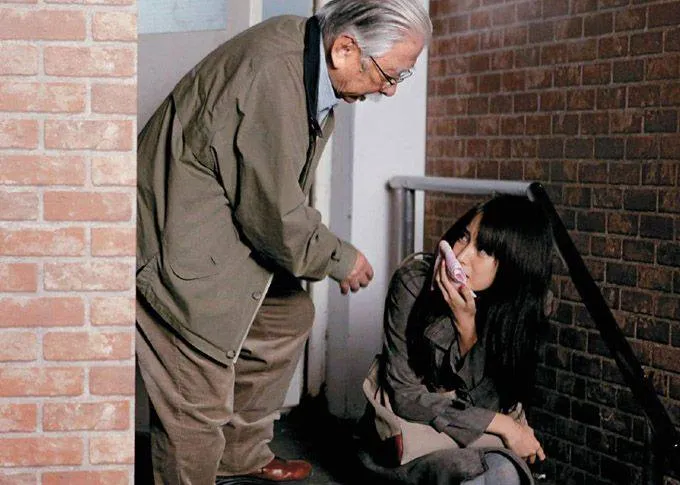

电影充满文学气质和哲学意味,就像一本小说撕掉的几张书页,因为是情节的断章和佚失的字文,使得气氛和意境超越了对故事完整性的追求。阿巴斯的斗室狂想一如既往:车座、书房、窗框……空间的局促浓缩了氛围的密度,作为关系的人物黏粘性因之更稠,暗涌更急迫,人性凸显更锋利。援交大学生小叶、召唤援交的耄耋作家、多疑粗暴的男友、有窥视癖的邻居,以及由他们折射出的社会百态:东(京)漂族、空巢老人、都市心理病、阶层差异、忘年情感、隐私侵犯等等,放进沉静如水的镜头里被稀释了锐气,存在感妥帖得很。

另一个在空间上颇具趣味的地方是导演对空间的割离。比如作家准备了丰盛的家宴执意要款待小叶,但她却因疲累(或职业操守)执意钻进被窝躺着。对话的推搡中,镜头一直对准老人,只能通过作家为介质去揣摩另一边的状况。比如小叶在出租车里听着祖母的语音留言,观众没有亲眼见到祖母如何在火车站苦等孙女十多小时,但语音的“流水账”已是全片最显著的催泪点。而在双边维度上,小叶让司机绕着火车站转了两圈,看见了祖母,却没有下车。还有神经质的女邻居,头卡在半开的窗口,以偷窥的怪异视角,絮叨出老人鹤发鸡皮、肚腩高耸之前的人生。观众从上帝视角被拽下,直至深刻的孤独感浸没我们,像掉进游泳池的底部,岸上传来情节的只言片语,愈加衬托耳畔的清寂。

电影是现实生活的切片,质地的真实抚摸,一大半借助了观众的想象。我们的信息不再局限于填鸭式的施予,而是发乎自身的探索。从酒吧的哗杂中了解角色身份,从拎不清重点的对话中觉知人物性格,从答录机、电话音、短信等大量画外音中推知情节的进程和“山雨欲来”的预兆,自觉不自觉地贯彻了阿巴斯的言论:“对电影应该具有和人生一样的探索精神。如果你好奇,绝对会找到足够的信息”—这种参与感,比起3D画面伸出劈头盖脸的触须,或者轰然声效引起的座椅共振,也许更沦浃肌髓。

伊朗导演的电影没有水土不服,仿佛又带我们回到了《迷失东京》里的迷城。这里飘荡着暧昧、矛盾的气息,是灵与欲的结界。任何模糊的界限在此安之若素。人物身份的变化,造成情感类型的无固定性。女孩的起始身份是援交女,欲望的载体。她侧身露出发髻模仿名画,又染上缪斯的光辉。她与作家女儿眉眼相似,又成了亲情的寄托。遇见女孩的男友后,老人谎称是她的祖父,关系又成了祖孙。生命的流动环环相扣,衍生了奇妙的体验:谎言说着说着,连自己都信以为真。女孩的“租赁期”虽过,作家仍救她出困境。至此,情感的游移、交融的真假、飘忽的情缘,都归定于阿巴斯身兼诗人的诗性:玫瑰即使不称为玫瑰依然散发芬芳,情即使非爱非亲非友冠以前缀,也是羁绊。

如果在电影中能实现庄周梦蝶的镜像关系,阿巴斯大概是最能接近这种意想的导演。影片在主题、情感、价值和观念上都没有明确的指向性,因此包罗万象—真实的生活从来都是应情应景,而非有理有据、有始有终的。结尾处,老人慌不择路地走到窗边,单边声音(而非双边影像)传达了男友的暴行,影片戛然而止,黑幕、滚屏,成就了最具戏剧性的一幕:戏弄的戏,弄人的弄。

在 “啊”的一声惊叫中,余味久久萦回—看,我们又被阿巴斯拽进了电影,并在不短的时间内都走不出来。