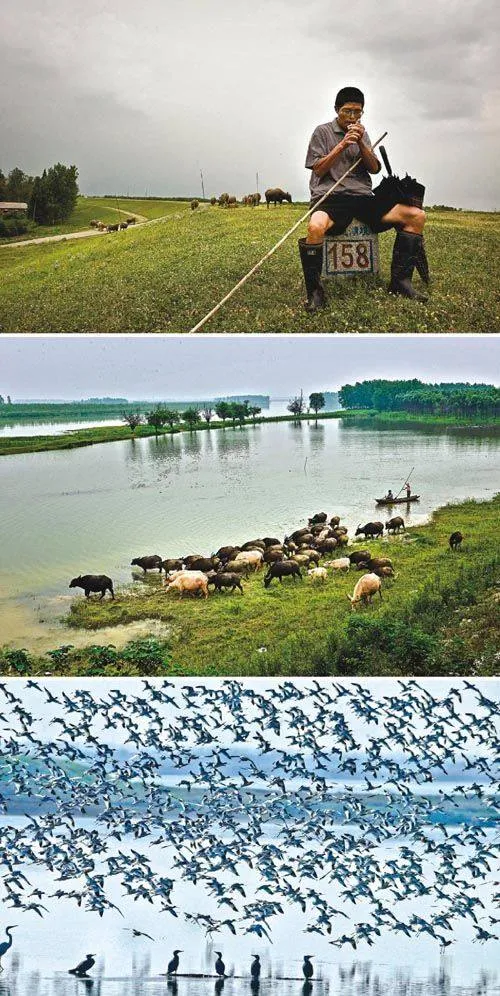

洞庭湖原生态人物绘:牧牛人,蜂农,摆渡人……

牧牛是洞庭人最古老的营生,牧民风雨无阻地赶牛上滩,困了躺草地,胀时拉野屎,闲时吼一声古老戏腔“天王盖地虎,大圣镇番妖”,一天时光就过去了;

洞庭蜂农生产的是世界上最甜蜜的食品,可他们却抛老别雏,四海为家,承受着生活和精神双重的苦;

每个在洞庭湖生活的人,都有一个属于自己的渡口故事。现今的摆渡人对未来十分迷茫:“不晓得什么时候开始的,洞庭湖坐船的人越来越少了……”

鸭农是洞庭湖区著名的“游骑兵”,但现在鸭生意却走向衰落。鸭老板们感叹:“老人家告诫说,家有千财万物,莫喂扁嘴巴呷谷,后悔没听他们的”。

对于史学家而言,洞庭湖是“一部活着的史书”,对于旅行者而言,洞庭湖是“神仙洞府”和“云梦泽”,而对于生活在洞庭湖边的人来说,洞庭湖是他们的家,是他们的生存之本。牧牛人、蜂农、摆渡人、鸭农……他们其实都是洞庭湖水边的小人物,但正是他们,构成了最纯粹的洞庭湖,他们的生活就是洞庭的魂。

洞庭牧牛人

隐在乡间的“牛图腾”

牛是洞庭湖人最崇拜的农耕图腾。洞庭湖区拥有广大的湿地,涨水为湖退水为洲,洲滩和堤坡上野草丰盛,是天然的牧场,牧牛和捕鱼一样,是洞庭人最古老的营生。

我第一次拍摄洞庭牧牛人是在2007年夏天,到今年已经是第6年了。养牛是洞庭农家重要的副业,湖边草地多,放牛不费力而且成本低。但在益阳赫山区李家洲大堤上放牧的李爹告诉我,牛也不能养太多,洞庭湖每年一涨水,大部分草地就要被淹没,牛就会没草吃。他放的30几头牛只有4头是自己的,其他都是合伙的几户人家的,早晨5点左右把牛赶到洲堤上,傍晚6点左右赶回去,几家人轮流派人看牛,谁家有几头就看几天。

关于能赚得多少钱的问题,李爹算了一笔账:小牛养到3至4岁就可以卖,每头大概8千元至9千元,母牛能生多少直接决定了能赚多少。他拿着本子感叹:“我跟老婆一人一个月只有20块钱低保,做得么子用?耕牛吃羊草,怎么吃得饱?”他转身指着远处堤坡上的牛崽子说:“我的低保在那里”。

洞庭牧牛人一般以老头居多,暑假或者周末的时候,也能看到一些湖乡少年。牧牛人中很少有“堂客”(女性)。60岁的牧牛人唐东云笑着嘀咕:“放牛起早贪黑的,日晒雨淋,洲滩堤坡上无躲无藏,牧牛人跟野狗子一样,困了躺草地,胀时拉野屎,女人家怎么方便?”

每年5月到11月,还有一个牛群“洲岛放畅期”——5月初把牛群赶到洲岛上,到冬季11月份再赶回来过冬,中间隔三差五划船去洲岛上看看就行。由于这个时间要上洲岛的牛太多,每到赶牛上洲岛的季节,牧牛人们都会团结一致,一起动手赶牛。2013年5月,我拍到了赶牛的壮观景象:4个伙计把近百头牛一起赶往湖中洲岛:牧牛人一边划船一边吆喝,牛群踏出湖水千层浪,湖面生动得不次于央视直播的东非野生动物大迁徙……

洞庭蜂农

追赶花期的人

每到春天,洞庭腹地的沅江、南县等地,金黄色的油菜花铺满了乡野。这个时候,许多外地蜂农便接踵而至——因为他们是“洞庭花开即来,洞庭花谢即走”,所以当地人将他们称为“洞庭蜂农”。

今年60岁的陈卫星是江苏省盐城人,从事养蜂30多年,今年3月中旬他带着儿子、儿媳和女婿来到南县,用700元的价钱,将南茅公路旁的一栋民居租了2个月开始养蜂,这已经是他们连续第5年来洞庭湖区放蜂了。

尽管生产的是世界上最甜蜜的食品,可是蜂农却需要抛老别雏,四海为家,承受着生活与精神双重的苦。为什么来洞庭湖?陈卫星说一是洞庭湖区花好,蜜源植被面积大,而且花期长;二是这里的人好打交道,现在许多地方的农户不了解蜜蜂,认为蜜蜂是啃花瓣吃花蕊的,不准养蜂人放蜂,有的还施放农药威胁养蜂人搬迁,有的准放,但要收取高额的“民间地皮税”。

陈卫星的蜂王浆卖100元一斤,蜂蜜卖10元一斤,每次在洞庭湖采蜜都能够售卖完。但养蜂风险大,陈卫星最害怕阴雨绵绵的天气,蜜蜂怕冷不出去采R8rRszEFa0o0DOVA1IqylA==蜜,特别在花开季节遇到寒流,蜂蜜产量就会非常低。

除了自然因素的风险之外,现在的蜜源植被被大面积破坏,花源越来越少。他说前几年春天洞庭湖区到处都是大片大片的紫云英,湖南人称作“燕子花”或者“红花草”,那是蜜蜂的最爱,现在却很少很少了,“现在市场上假蜂蜜也多,那些用蔗糖或工业麦芽糖做的假蜂蜜只有3元左右一斤的成本,他们一杀价,蜂农蜂蜜就卖不起价。”

在南县八百弓乡,我遇到了来自郴州市宜章县农村的李诗华和李桂华,他们的破破烂烂的“家”就在大堤上,孤零零的很显眼——人住的棚房前放着100多个风箱,一看就知道是走南闯北的职业蜂农。48岁的李诗华说,他们每年都会先到洞庭湖区放蜂采蜜,然后去追赶河南、山西、陕西的槐花花期,冬季还要去温度高的南方繁殖蜜蜂,数十年如一日。

在我6年多拍摄蜂农的过程中,也没少吃蜜蜂的苦:在洞庭湖最大的内陆岛赤山岛拍摄蜂农时,我拍摄中一时激动,动作大了些,鼻子贴近面罩时被蜜蜂蜇了——蜜蜂最不喜欢人的汗味,对农药的气味也很排斥,遇到这些情况它会把脾气发在蜂农和路人的身上。当时的蜂老板丁玉春说,他也经常会被蜜蜂蜇伤,从来没有用过什么药。过了一会,他看我实在受不了,就推荐一个秘方:邻居家有一个正在哺乳期的女人,向她讨些乳汁搽在鼻子上——农村妇女很热情,欣然同意,看到我狼狈不堪的样子,还咯咯地笑了半天……

洞庭摆渡人

每个洞庭人都有自己的渡口故事

桥是洞庭湖区的重要建筑,目前洞庭湖区重要省道都已搭建起了大桥,但在南洞庭湖和西洞庭湖的腹地,由于境内河汊纵横,洲岛密布,渡口依旧是交通的关键词。

分布在益阳、常德的洞庭湖中型渡口有100多个,还有一些属于乡镇管理的小渡口,密布在河汊和洲岛之间。渡口与渡船承载着乡民们的聚散离合,用“每个洞庭人都有自己的渡口故事”来形容一点也不为过。

2013年3月23日,我来到了沅江南洞庭共华镇黄土垉村渡口进行拍摄。这里是一个典型的乡村渡,经营者是父子俩,父亲李长贵65岁,儿子李正春39岁。李长贵于1983年从益阳市张家塞乡迁到这里后就开始从事摆渡事业,儿子李正春初中毕业后也跟着上了船。我请他们父子合影时,李正春显得很别扭,下来悄悄告诉我:“冒同父亲照过相,从小就怕他。”

2012年11月,由于沅江发生了“10·5撞船事故”,所以一直到现在船只渡口管理都很严格。渡船出发后,一直开到15公里外的终点永胜湖渡口,中间只固定停靠一个小码头,不能随便停靠上下人。

李正春跟父亲上船20多年了,特别想去外面看看,但又父命难违。李正春的儿子李嘉宾今年11岁,最近老是跟他吵着要到外面读书,说现在乡里的学校没有什么同学了。李正春教育孩子:“别挑学校,发狠读书就好,成绩不好将来只能跟我驾船。”孩子则小声地反驳:“我不驾船,就是不驾。”

渡船船票是每人3元,摩托车和搬运的大物件2元。李长贵说是今年起才涨价了1元,实在揭不开锅了。“村里年轻一点都出去打工了,船客越来越少,一天船费只搞得一百多块钱,还要烧几十块钱油,不知这生意还能做多久,不晓得什么时候开始的,洞庭湖坐船的人越来越少了……”

经营终点永胜湖渡口的是48岁的桂向荣和47岁的桂中荣兄弟俩。他们父亲从60年代开始在这里摆渡,一辈子经营着这个渡口。3月的洞庭湖春风带雨,充满寒意,桂中荣主动叫船客躲到他的驾驶舱里。

两地渡船来回摆渡都只能在自己这方收船费,自己的船在对方码头接的客,船费都是由对方收,这是经过多年的磨合约定俗成的协议。桂中荣开船显得特别认真,“我们一家人开船都还冒出过事,湖里小筏子多,碰了别人不得了。”

码头上,一个叫凯哥的乡民准备搭渔民的渔船回家,桂向荣赶忙上去说政府有规定渔船不要载客,凯哥说是顺风船,两人吵了起来。码头的值守干部张正云出面劝告:这是规定,大家都要遵守。凯哥则反驳:“出了一个事故,你们才这么搞的,形式主义”……

洞庭养鸭人

扛个棚子闯洞庭

洞庭湖地域开阔,适合水禽养殖,鸭农则是当时湖区里叱咤风云的一门职业。当时的养鸭专业户被戏称为“游骑兵”——因为麻鸭长年放养在湖里,以食鲜活鱼虾、贝类、田螺等为主食,鸭农四处为家,哪里野生饲料充足就在哪里架棚居住,吃完了就迁移新地方。民间有俗语如“扛个棚就敢闯洞庭”、“洞庭湖的鸭子——没人管”,说的都是鸭农的自由生活。

颇为遗憾的是,当2012年4月笔者开始关注和记录洞庭鸭农时,因为环境破坏,洞庭湖已经没有“游骑兵”了,取而代之的都是购买饲料养鸭子的。问到“游骑兵”时,有鸭农们颇为诧异地反问我:“你觉得现在的洞庭湖哪里还能找到那么多野生饲料?”

南县八百弓乡庆华村的鸭农肖志国和牛波俩伙计,去年合伙投资50多万元,饲养了一万多只鸭子。两兄弟请了3个帮工:66岁的高德喜有30多年养鸭的经验,曾经就是肩扛鸭棚在洞庭湖四处为家的专业鸭农,他以1000元月薪的身价被雇佣——高德喜说自己跟鸭子一样,一日两餐都是吃老板的;68岁的张正初和老婆一起接受招纳,他每天帮老板捡蛋赶鸭,老婆则负责为大家买菜洗衣和做饭,近几年老婆一直腰痛,没去过医院,“不晓得么子病”。

肖志国每天早晨5点半就和帮工一同起床,先去鸭舍捡蛋、过秤,再一起赶鸭子下湖,“投了几十万,心里没得底,比在建筑工地上打工还辛苦”。每到周末,肖志国和牛波都会坐在一起算着账:“最近鸭子每天产蛋900多斤,但平均一天的人工、饲料和其他费用差不多4000元,每天要亏几百元。”牛波则说家里有老人家告诫他,家有千财万物,莫喂扁嘴巴呷谷,“后悔没听他们的……”