小团山上的商业苦旅

这是一场略带浪漫主义色彩的商业实验。在距离安徽合肥市区40公里的肥西县铭传乡,一位台湾教授联合岛内十几位同行,用六年的时间,将一座荒芜的垃圾山变成了小有名气的香草农庄。

香草农庄的商业逻辑一度让当地人很难看懂。比如,名为农庄,但农产品包括加工制成品销售只占其盈利结构的20%;与之同时,兼具南欧与徽派建筑风格的民俗建筑里,则常年开展诸如生态教育课程以及亲子活动等……

事实上,这种带有典型台湾农庄经验的商业模式,破解的正是大陆“农家乐”投入产出比低的行业现实。在台湾,农庄往往规模很小,但30亩地却能做出上亿元人民币的营收。它是怎么做的?

在我们接下来的叙述中,你将看到这样的商业模式建构。同样还会感受到当这种农庄模式横跨海峡遭遇新商业环境,所产生的“纠结感”;与这份纠结相伴的,还有故事主人公的教授思维与商人思维之间的落差,台商身份与当地村民间的文化融入难题……

2004年

2004年前,郭中一的身份是留美物理学博士,毕业后被聘为台湾东吴大学物理系副教授。就在此时,原本生活富裕的岳父遭遇破产,妻子庄蕙英不得不为父亲背上了上千万元台币的负债。

一开始,郭中一并不知情,直到他得知妻子为了还债每天打四份工,有时竟连一份中碗的面都买不起时,他心疼极了。妻子也心疼丈夫,为了不给他增加负担,提出了离婚。

郭中一拒绝了。

最终,夫妻俩将美国的房子卖掉,一部分钱用于还债,另一部分钱则在台湾购置了一处房产。郭中一是对的。两年后,台湾那处房产增值,他们不但还完所有外债,还为后来的小团山积累了第一笔本金。

2004年,郭中一还做了—件事。

为反对陈水扁政府的“对美巨额军购案”,郭中一和几位教授组织了抗议游行。抗议期间,他不断接到来自各个方面的压力,曾经在一次临时抗议中被警察打倒在地。尽管如此,他还在一年多的时间里组织了大大小小的抗议活动70多次。

同样是2004年,郭中一被推选为台北市合肥同乡会的会长。“合肥?我自己都没见过故乡的样子,怎么才能让出生在台湾的第二代合肥人了解自己的家乡呢?我得先去看看。”郭中一决定亲自走一趟。

郭中一的故乡隶属肥西县铭传乡——以清代台湾首任巡抚刘铭传的姓名所命名。刘铭传在台湾享有很高声誉,而郭中一祖上曾是刘家的私塾先生。据郭中一父亲回忆,郭中一后来所建的香草农庄就靠近自家祖屋。

郭父一生保留着肥西口音,发不出“五”这个音。“水烧好了,你先洗还是我先洗?”就成了“你先死还是我先死?”从小郭中一填籍贯,都要写安徽合肥。所以他一直知道,自己是合肥肥西人。

陆陆续续探访故乡几次之后,郭中一有些失望——几年过去了,为什么这里还是老样子?垃圾没人清理,道路越来越差,农民的生活依旧穷困。

他找到乡长,把自己的疑惑告诉对方:“人家上海的一个小地方一两年就把它开辟那么好,为什么我的家乡还是老样子?”“郭教授,那你回来!我帮你把土地呀这些必要条件想办法弄好。”乡长的鼓动让郭中一心动了。

按照当地政府的想法,如果郭中一带来项目落户肥西,那郭便是乡里唯一的外商。而在郭看来,台湾岛内寸土是金,想要找块土地实现自己的生态农庄梦想无异于痴人说梦!为什么不转战故乡呢?当郭中一把消息带回自己的圈子,迅速取得共识,几位教授们纷纷响应。“中央大学”的李河清教授说:“我们能不能为自己设计—个无污染的社区?”

最终,七位博士、教授合资,由郭中一夫妇牵头,确定在肥西县铭传乡启明村建设生态农庄。

信义的纠结

按照郭中一最初的设想,小团山将建成为一个“生态农庄”。农产品包括加工制成品的销售,只占小团山盈利结构的五分之一,不求量,但一定要保证绿色健康。

在台湾,新农业项目直接销售的附加值,远不及在农林牧渔营造出来的自然、生活基础上开展的服务业,所以小团山的未来盈利项目应该是餐饮、会议接待、面向中小学生的生态教育课程和亲子活动等。

这的确是个让人兴奋的美丽蓝图。只是当蓝图植入现实,一切都变味了。

2006年,庄蕙英带着丈夫郭中一以及其他几位教授的心愿,筹措来的250万元人民币,和两个孩子来到合肥。这一来,就是三年。

初来乍到,土地问题就让庄蕙英焦头烂额。早在2005年,乡政府打包票给他们四块地,而且彼此相距不远,郭中一很满意,打算同时发展。当庄蕙英来到这里,这才发现原先说好的四块地已经被转手给了当地乡长的亲友,只剩下一座从未有人耕作过的荒山——小团山。教授们对地方政府的背信之举非常不高兴,但庄蕙英说服了其他股东,还是把地租了下来。理由是,“荒地的好处是零污染,而且不会与农民争地。”

小团山上200多亩农地签的是50年租约。这片区域相给本地人的山头都以荒地计算,荒芜的小团山却被划入了旱地、林地乃至良田,每亩租金400元——全乡最高。另外一方面,村里人还是抱怨台湾人占了地,因为他们拿到手的只有45块钱。

土地的问题并未就此最终解决。一开始,乡政府承诺把土地以一亩3万元的价格卖给他们,等指标下来就可以买。可指标下来,地价已经从3万元涨到11万元,变成了工业用地的价格。庄蕙英咬咬牙,准备筹钱买下,便签了约等着办手续。

哪知政府把地以一亩600万元拿到中心镇炒地皮,并拖着不办手续。2012年,地价已经涨到了一亩22万元!郭中一去找官员理论,对方遂口径放宽为先缴钱,待手续办完后再将差价部分返还。但这“返还”只是口头承诺,没有任何人愿意出具书面担保。

——“最基础的诚信在哪里?”郭中一愤怒地拒绝了这一提议,双方僵持至今。

除了土地,人情关系也常常让他们非常苦恼。“都说在大陆做生意,大部分是做人情生意,我们都不是商人出身,不懂得去跟政府打交道。”在台湾,想要办手续,只要去相关的部门拿号排队,很快就可以拿到手续。如果有公务员服务不周,投诉也方便。

为了适应大陆的“商业规则”,庄蕙英不得不硬着头皮参加各种应酬。一次,政府相关机构在小团山举办了一个签约仪式,来了很多政府要员。庄蕙英在这种场合不懂拒绝,旁边有人不停地说,“你们这一次都是某某领导拍板的,你一定得去跟他喝一杯。”

庄蕙英硬着头皮喝了几杯。突然,她感觉下体一阵不适,一低头,发现裤子都红透了。“当时不是生理期,我真是害怕了。”庄蕙英说。

身体不济,加上人情复杂,对于小团山,庄蕙英多少次想要放弃,但想到丈夫,她又于心不忍。

村姑与“农夫”的矛盾

初建农庄,一些村民携家带口要上小团山看个究竟。他们对庄惠英说:“这里以前是我们家的,你还不让我进来看看?”而此时郭家自己的亲戚对此非但不管不顾,还说“咱胳膊肘不能往外拐啊。”

另一方面,小团山上的土壤属酸性,为了化酸为碱,庄蕙英不得不找人从山脚下取土向上填埋。为了养地,她早期先种上了绿肥植物,并试种少量香草。而村里人对香草闻所未闻见所未见,更难以理解什么“生态农业”,不仅常常把菜种进农庄圈好的地里,还在后山的鱼塘边等着庄蕙英捞鱼时抢一些回去,有时一大群鸭子被赶到地里,把刚刚种上的香草苗吃个精光。

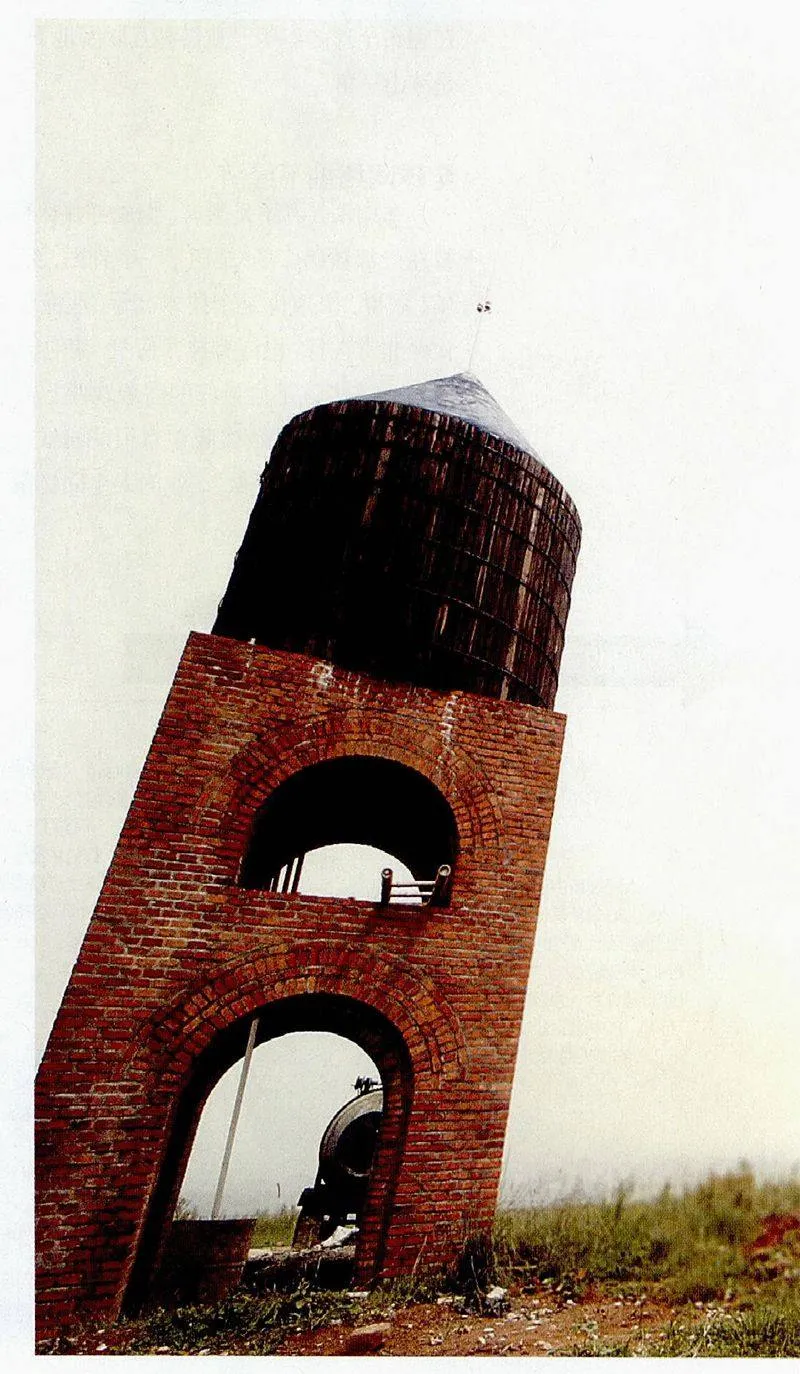

更让庄惠英哭笑不得的是,有人甚至到政府部门检举过农庄在山上建导弹发射台,实际那只是香草农庄供水用的水塔而已……

——2009年,郭中一终于辞掉台湾高校的工作,赶到大陆。而此时的小团山,在庄蕙英的辛苦经营下已初具规模。

终于在故乡扎根,郭中一一来便急于“施展拳脚”。他想把自己肚子里的墨水运用到农庄里,却遭到了庄蕙英的反对。想当初反军购运动中,妻子风雨无阻,为游行的人们送水送伞送食物,积极地保障后勤工作来支援他,让他感动至今。为什么这时,她却跟自己唱起了反调?

庄蕙英有自己的理由。

这几年的独自辛苦经营,使她不希望丈夫冒险去尝试结果未知的事。“如果不成功,资金又会周转不过来。”虽然有时郭中一提出来的问题,的确对农庄的发展有很大的改善,但庄蕙英仍然比较保守——资金上的捉肘见襟已经让庄蕙英学会了精打细算。

有一次,郭中一提出要开发北京和上海的市集,庄蕙英表示:“现在我们的产品还没有成熟,你现在这样会提前把我们公司的形象搞坏。”,但郭中一坚持要去,说:“现在不走,还等什么时候?等我们开发好就晚了。”于是每次市集,郭中一就带一批大学生坐夜车到那边的市集摆摊位卖产品。但是由于商品都是粗加工LcETIUf/wn50MzzABW3AkhhMObmRROUP/GFedZx+Rx8=,包装也不精美,常常原模原样地抱回来。“又花掉一大笔的交通费和住宿费,他们赚的钱都不够这些花销的。”

庄蕙英对于丈夫的执着很懊恼,夫妻俩也因此常常冷战。但有时庄蕙英也心疼丈夫的辛苦,看到他的积极性被现实打击,她便不会再多说什么,只要是在资金条件允许的情况下,庄蕙英都会尽量帮丈夫实现他的想法。

其实最让她担心的并不是丈夫的做法不妥而浪费了钱,而是曾经热情积极的他,意志变得颓废。

原来,郭中一刚来小团山,就有很多民企和商人来找他合作。郭中一也希望生态农业的概念普及,顺便为自己带来一些盈利。所以他常常彻夜给他们讲课,帮他们找资料,写项目书。有时候,谈到高兴时他就会兴奋地说,“小团山要有一个兄弟出来了。”但很多人都是表面上看似考察农庄,实则把项目报告拿走后就没有了下文。庄蕙英劝丈夫:“人家只不过是当做一个可以申请资金的项目,圈一些政府的钱而已,你不要想太多了。”

郭中一确实很失望。

在他的概念里,在台湾,就算想做都没有土地,而现在有了这么好的项目,又有现成的模式,盈利都是指日可待的事情,为什么非要沦为圈钱的工具呢?他想不通,也接受不了。

现在,听到有人找妻子说关于合作的事情,郭中一会很冷淡地对她说:“不要浪费你的时间”。庄蕙英明白却最不愿意看到的就是,郭中一当初的创业激情已在各种不信不义之人和事的打击下,慢慢消退……

模糊的未来

“我现在扛一袋50斤大米还跑得很快哩!”庄蕙英笑着告诉记者。

——2012年12月28日清晨5点钟,被暴雪侵袭的合肥还是一片漆黑,庄蕙英已经坐在地板上开始打包要发往北京集市的手工鱼丸。6点钟,她开上小面包车,把打包好的货物送往快递公司,然后紧接着就去买菜送往农庄。这是她每天的日常工作之一。

如果不是亲眼看到她年轻时的照片,真的很难想象,一个曾经留美的漂亮女教授现在已经俨然一副农妇的模样。“我每天从上山到回家来回要三个小时,但从来都不觉得累,因为我来这里就不想回家了!哈哈……”说完,庄蕙英笑得像个孩子。

小团山已经像她一手抚养长大的婴儿,她倾注的不仅仅是精力,更多的是感情。

2013年是郭氏夫妇到小团山创业整整第六年。外人看来,“台商独资”是一个耀眼的光环,人人都以为他们腰缠万贯,出手阔绰,就连很多不熟悉的亲戚都想来小团山谋个工作,沾沾光。谁曾想,他们自己送货做饭,制作包装农产品,就连打扫卫生,看山护院有时都亲力亲为。

就在妻子为农庄忙上忙下的时候,郭中一则奔走于台湾和合肥两地,拿着小团山的项目说明书和一个名叫“小团山的故事”的视频四处筹款。一个曾经风光无限,教书育人的大学教授如今回到台北不是为了传播知识,而是一遍遍地向朋友、同事介绍小团山,希望能拽到更多的资金支持小团山的发展。

朋友多是支持的,但偶尔的不顺利还是会让郭中一心里不是滋味。百感交集过后,他仍然坚持,为了当初股东们的信任,也为了现在依旧忙碌在小团山的妻子和员工们。

冬天的小团山万物凋零,不能像夏秋季节那样通过组织夏令营或旅游观光来盈利,庄蕙英只能靠着丰收的香草做一些农副产品,如香草香肠、精油、饼干、鱼丸等,进行粗加工后,拿到网上去卖。而这一点收入,远不够给山上的员工发工资。于是有人劝庄蕙英不如放一半的员工回家吧,就不用到处筹钱发工资了。

但庄蕙英不忍,“没有红利给大家我已经很不好意思了,怎么能还让大家没有工资拿?”好在丈夫每次打电话来,都是宽心的话:“你放心,资金我来解决,你不用太担心。”

每周六的下午,小团山上都是孩子们的身影,因为这个下午是他们免费学习英语和计算机的时间。有时候家长们还会抓鸡,拿鸡蛋送给庄蕙英,“我就说你们自己都省吃俭用的,我不能收。我拒收了之后,可是他们还是偷偷地把自己养的鸡丢到我们农庄的养鸡棚里去,挺有意思的。”庄蕙英说到自己的公益事业时,满脸笑容。

郭中一也在小团山上开设了学堂,自己授课,学生除了自己的两个儿子,还有一些认同他们教育理念的家长也把自己的孩子送过来。每当过去的学生问起郭中一的选择,郭中一回答:我的想法很简单,就是吐出人生最后一口气前,决不妥协。如果还能够改善世界,就不能耽于个人一己的安乐。

——采访结束,站在小团山上,周边的田园景色一览无余。薄薄的雪覆盖在泥土上,香草农庄特别的建筑设计,和不远处的农村景象显得并不搭调。或许,这份反差和这种纠结依旧会伴随郭氏夫妇的未来时光,只是雪凝雪融,小团山新一季的香草好像又要发芽了……