新宝莱坞电影的“好莱坞本土嫁接”

宝莱坞电影最常见的选题就是永恒的爱情,那些伴随着歌舞演绎的坚贞不渝、悲喜交集、最终有惊无险团圆结局的爱情故事,是印度人百看不厌的传统模式。在印度电影中,与“爱情”线索并进的,必然还有“阴谋”、“复仇”等“苦难”线索,印度这个人口众多、贫富悬殊、历经侵略的国家,在浪漫情怀之外,也有“苦情”审美的传统,残酷的复仇、疯狂的阴谋和浪漫的爱情结合在一起,是宝莱坞电影中最普遍的选题,而完满爱情、眷侣团圆、善恶有报等传统东方伦理价值也符合印度普通观众的日常梦想。 进入21世纪的印度电影,结合全球化语境和印度本国的新形式,开拓了一些具有普世观照和现实对应的题材,价值观也趋向多元化,但与此同时也并未放弃宝莱坞一贯对梦想、激情、欢腾的审美需求。

“普世”主题观照当下

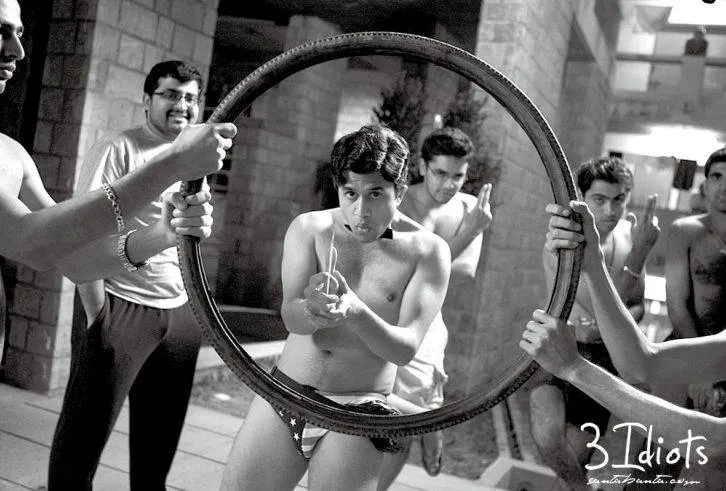

《三个傻瓜》的选题是在传统印度电影中少见的“校园青春剧”,这种在好莱坞驾轻就熟的题材,在审查制度严格的印度,规避了在美国青春片里惯常表现的青春冲动、性爱大麻,而是专注生活态度和人生理想,将视角放在挑战教育体制与追寻生命真谛的主题上,在摆出令人熟悉的好莱坞姿态后,又另辟蹊径地讲了一个亚洲风格的故事。《三个傻瓜》反映的故事是全球都关注的教育问题,对第三世界国家普遍存在的“填鸭式教育”的反思,对人生是要追逐世俗眼中的成功还是要追求自由与梦想的思考,这种主题无疑是具有世界性的,能引起广泛深刻的共鸣。

在影片中,印度首屈一指的帝国理工学院里的学生,从小就被教育和各种事物赛跑,当好孩子,上好大学,找好工作,达成理想的人生状态。在这所集结了印度精英青年的学校里,人生的成功之路就是:抛弃质疑和创造,疯狂投入竞争应试,拿高分拿文凭,先学工程,再读MBA,然后在美国成为银行家…… 在这所学校,院长被称为“病毒”,而学校被称为“鸟巢”,而这其中偏偏有一只“自由之鸟”——兰彻,一个天才青年开始了“反体制”的战斗,他执着地追寻自由、激情、梦想、信仰,挑战禁锢人性、压制创造的教育体制,一路潇洒不羁,屡战屡胜,还改变了两位原本循规蹈矩的朋友的人生,三个傻瓜活得疯狂绚烂,并最终获得成功,不留一丝遗憾。兰彻所抗争的教育体制,让普遍经历过类似教育模式的观众感同身受。

如果要寻求宝莱坞与好莱坞之间的某种一致性,应该就是共同的“造梦”追求,印度和美国都是有“白日梦”情结的民族,具有激情乐观、活泼奔放的民族性格,这种性格投射到电影中,让两个电影基地都形成了根深蒂固的“造梦”传统。但两种“造梦”模式还是有精神气质上的差别,印度梦是一种在纷杂熙攘的南亚土地上孕育出来的梦境,充斥着金碧辉煌、悲欢离合、奢华迷离,而美国梦是一场在辽阔空旷的美洲土地上滋生出来的幻像,崇尚个人奋斗、超人英雄、自由灵魂。《三个傻瓜》融合了这两种“造梦”模式,让一个“神话英雄”完成理想主义的逐梦之旅。

影片主人公兰彻以近乎完美的“叛逆者”姿态出现,他不遵循禁锢人性的种种约束,嘲弄墨守成规的权威和传统,就是这样一个处处与学校教育和社会价值相悖的人,居然没有为叛逆付出代价,而是屡屡化险为夷,就连他身边的人也一同鸡犬升天找到了理想人生。影片乌托邦式的结尾,兰彻在碧海蓝天下收获了成功与爱情,在这个他一手创造的世外桃源里,没有阶级的不平等,没有价格标签式的爱情,没有老师与学生的不对等交流,没有阶级与分工的不公,这都是现实世界中遥不可及的,兰彻选择了另一种实现人生价值的方式,那正是现实中大多数人永远在找却找不到,永远在爱却无法爱的东西。

尽管电影带有乌托邦式的理想色彩,但也在嬉笑中揭示着印度社会的诸多值得深思的问题:如高等教育的失败,社会等级制度的不公,就业选择的匮乏,人才流失的严重。贯穿影片的三次自杀事件,都是无法适应体制而付出生命代价的悲剧,而死记硬背的模范学生“消音器”查图尔最终成为大众意义上的成功典范,虽然影片对这个毫无人格魅力、缺乏创新精神的“典范”极尽揶揄,但在一个贫富分化严峻,大部分人尚在为温饱奋斗的国家里,这种“打工皇帝”或许是大多数人奋斗的目标。印度是一个复杂的国度,宗教信仰、贫富差距、人口问题…… 这些话题的任何一个侧面都足够尖锐而现实。《三个傻瓜》在张扬理想主义的同时,也在乐天诙谐的基调中,轻轻触碰现实的痛处。

“马沙拉”形式的整饬与改良

“马沙拉”模式是印度民族电影的特有形式,“马沙拉”本意是一种广泛应用于印度菜肴中的调料,是一种将爱情、戏剧、打斗、歌舞、喜剧等类型成分熔为一炉的“大杂烩”电影。各种类型元素就像“马沙拉”一样在影片的统一的情节中混为一体。这在一定程度上体现了印度的文化立场,区别于传统好莱坞纯粹明确的类型片模式,倾向于综合、混杂和融汇。而这种形态难免会在电影叙事上存在表述混乱和指向不清的弊端,新宝莱坞电影保留了“马沙拉”模式的多元混杂,也吸取了好莱坞模式在叙事上的精准紧凑,以梦想、爱情、奋斗等主题为主线,用激烈的矛盾来结构戏剧冲突,以煽情场面来设计叙事高潮,最后统一在一个大团圆的结局中,美式叙事嫁接到“马沙拉”土壤中,融汇成符合国际审美的印度电影。

精准紧凑的好莱坞叙事

传统印度电影有节奏缓慢、情节冗长的特点,片长超过三小时的影片比比皆是,这在普遍快节奏的当代世界显得不合时宜,但天性闲散的印度观众却历来可以接受这种影院里几个小时的休闲。《三个傻瓜》在片长上延续了这种传统,160分钟的电影对大多数商业电影来说已是极限,但影片没有延续单一缓慢的宝莱坞叙事路数,而是借鉴了好莱坞式的一波三折,让160分钟高潮迭起、悬念丛生,毫不冗长难耐。

《三个傻瓜》的故事结构非常类似好莱坞青春剧的脉络,法兰和拉朱是两个出身平平的寻常青年,走着寻常人奋斗的轨迹进入帝国理工学院,遇到了特立独行的天才学生兰彻,三人开始了活色生香的校园生活。影片的故事其实很简单,主线就是兰彻对抗教育体制的一次非典型战争,但叙事方式却很是讨巧,让影片紧凑曲折、峰回路转。

影片开头就采用了设置悬念的方式,又带有印度式喜剧元素,法兰在机舱里假装晕倒迫降已起飞的飞机,拉朱清晨衣冠不整地从家里飞奔而出,一切都是为了去见一个十年前的朋友——兰彻,到底兰彻是谁能让人如此疯狂,开头就吊足了观众胃口。接着影片开始了“非线性”的双线交叠的情节推进,一条线是寻找兰彻的旅程,另一条线是过去记忆的还原,过去与现在两个时空交叉剪辑,两条叙事线的重合、分离与相辅相成,让故事越来越丰满,倒叙、插叙、顺叙交叉,时空过渡流畅自然,抽丝剥茧地将一个并不复杂的故事讲得妙趣横生。

同时,《三个傻瓜》的叙事充分体现了西方戏剧传统中对细节的高度重视,对各个环节整体呼应的匠心构思。影片微小的道具、台词和动作行为都成为情节伏笔贯穿全剧,兰彻的随口祝福“一切顺利”,“病毒”院长的太空笔,乔伊的遥控直升机,兰彻的信口发明“电力转换器”,都在影片的各个阶段举重若轻地抛出,又在之后的剧情推进中一一逢迎,毫无“虚设段落”与“空掷细节”,情节编排的精准严谨也是西方情节剧的一贯追求。

笑中带泪的印度式幽默

印度是一个乐天幽默的民族,具有不可多得的喜剧天赋,“小丑”角色一直是宝莱坞影片中不可或缺的人物构成元素,宝莱坞电影中的“丑角”一般都对情节发展影响不大,只为调节影片氛围,增加幽默色彩。《三个傻瓜》中也有“丑角”设置,如院长“病毒”和“消音器”,但这两个人物绝不是单纯的幽默点缀,他们笑料百出又对剧情发展起到关键作用,成为影片配角中的亮点。影片同时赋予这两个 “丑角”人格的复杂性:“病毒”既是专制守旧的校长,又是个带有悲剧感的失败父亲;“消音器”既是个趋炎附势的小人,又是对“填鸭式”教育机制的绝佳讽刺。

宝莱坞电影素来就有欢快热闹、笑料不断的传统,而与旧式宝莱坞电影大段刻意为之无关情节的插科打诨不同,《三个傻瓜》贯穿始终的每一个笑点安插都恰如其分且有理可寻,诸如院长的胡子,盐水导电原理,春梦臆想中的“骑摩托新娘”,所有笑点设置都不是“无厘头”式的颠覆恶搞,而是轻松嬉笑中有严密精致。

招牌歌舞的坚守与革新

《三个傻瓜》有两段较完整的歌舞片段,在歌舞与情节的融合上非常紧凑,与剧情严丝合缝,不为歌舞而歌舞,民族特色的载歌载舞与流畅轻松的校园青春故事配合无间,在自然转折中舞动青春,创造出影片张弛有度的节奏感。影片的第一个歌舞片段安插在兰彻入校不久的时候,帝国理工的男生们在校园里的集体群舞,俏皮生动地展现了他们的生活场景,这段歌舞节奏明快,形式现代,在舞曲接近尾声时,画面由兰彻制造的飞机载着歌曲的高潮部分,载着观众的情绪一点点向上飞扬,最后在一个自杀学生的悲剧画面里戛然而止,剧情急转直下,观众的情绪从欢快的云端跌落到沮丧的谷底,形成节奏跌宕起伏的张力,歌舞片段与现实场景的衔接顺畅又造成强烈的冲击。第二段歌舞则是集中表现皮娅爱上兰彻后的春心荡漾,诙谐有趣的歌舞配合美轮美奂的画面,饱满绚烂的色彩,以及轻盈飘逸的镜头运动,将女主角的情窦初开表现得奇幻瑰丽,与影片节奏浑然一体。

宝莱坞的歌舞一直坚守民族特性,即使当今印度以英语为官方语言,但电影歌曲大多使用印地语、孟加拉语等民族语言演唱,曲调也不脱离民族音乐的传统,乐器通常使用西塔尔琴、塔布拉鼓、维纳琴等传统乐器,舞蹈大多源自印度两大传统舞蹈卡塔克舞与婆罗多舞。现代印度电影为适应国际潮流和时尚趣味,在电影歌舞设计上日趋多元化和时尚感,在民族音乐基础上融合流行音乐和电子音乐,于传统印度舞蹈中添加现代舞和街舞元素。

《三个傻瓜》的歌舞设计集中体现了现代印度电影的革新,影片的歌舞场景游刃有余地穿越古典与流行,融合东方与西方,兼具民族感和国际性。那段诙谐欢闹的男生宿舍群舞《一切顺利》,以印度传统的“邦格拉”歌舞为主基调,融入非洲打击乐元素,印度乐器Dhol鼓和Daf鼓,结合非洲乐器马林巴和牛铃,混合口哨声、响指声,合奏出一场喜庆热烈的敲击盛宴。而在兰彻与皮娅相爱的那场浪漫的《蓝色婚礼》中,百老汇式的歌舞场景闪亮登场,以吉他为主的伴奏,借用电声打击乐,慢摇滚旋律的浓情蜜意透出美式风味,而在唱法和舞蹈动作上,依然延续印度民族歌舞的路数。直至影片到达高潮篇章,兰彻唤醒昏迷的拉朱的段落响起《我们不会放开你》的音乐,大气煽情、高潮迭起的交响乐曲风,极具好莱坞大片高潮音乐的风格,而在曲调上却依然保持印度音乐的“七拍”传统。影片在音乐舞蹈设计上一方面靠拢国际化审美趣味,同时又不丧失传统宝莱坞的风骨气韵。

印度导演库马尔·古普塔说过:“印度电影既是夜总会又是神庙,既是马戏团又是音乐厅,比萨饼和诗歌研讨会。”在很多国家为电影文化入侵措手不及的时候,印度电影人在全球化电影浪潮中却依然如鱼得水,一方面坚持民族精髓以抵御海外影片的冲击;另一方面又推陈出新,开放吸收他国长处,在印度文化熔炉炼造之下,历练出富于国际感和现代感的新宝莱坞风格。鲜明的民族特色与好莱坞风格的完美结合,是新宝莱坞电影的显著的特点与趋势,也为其他民族的电影产业在全球语境下的生存提供了绝佳的借鉴。