河北木吉村铜钼多金属矿床蚀变分带特征及成矿分析

摘 要:木吉村斑岩型铜(钼)矿位于太行山的北段,涞源杂岩体的中西部,是太行山构造-岩浆岩带上的一个重要的铜矿集中区。应用新的勘探资料对矿床各岩性带进行岩矿分析及鉴定,划定了内、外蚀变带中各带的界限,从剖面上确定了矿田的分带模式。

关键词:木吉村铜钼矿床;闪长玢岩;蚀变分带;成矿模式

1 区域地质背景

木吉村铜(钼)矿床位于太行山脉中段,阜平幔枝构造的西北缘,整体受紫荆关断裂带北支上黄旗-乌龙沟断裂控制。区内地层主要有上太古界石咀岩群片麻岩,中元古界长城系高于庄组、蓟县系迷雾山组和铁岭组碳酸盐岩,上元古界青白口系长龙山组碎屑岩,下古生界下寒武系馒头组、中寒武系张夏组、上寒武系崮山组和炒米店组碳酸盐岩,中古生界奥陶系冶里组,中生界中侏罗统髫髻山组。

矿田位于浮图峪——王安镇火山断陷盆地西部,断裂构造及古火山构造发育。断裂构造有NNE、NE、NEE近SN, NW向等多组,以NNE-NE向乌龙沟断裂系为主(图Ⅰ)。

2 蚀变特征及分带

区内铜钼矿主要为热液蚀变型矿床。矿区内蚀变作用分布范围广,蚀变强度比较大,蚀变作用主要与闪长玢岩岩体有关。本项目通过野外地质调查,采集了大量岩矿样品和岩心样品,系统进行了镜下光、薄片鉴定研究工作,根据其蚀变类型自岩体内部到围岩,划分出内、外两个蚀变带(图Ⅱ)。

2.1 内蚀变带

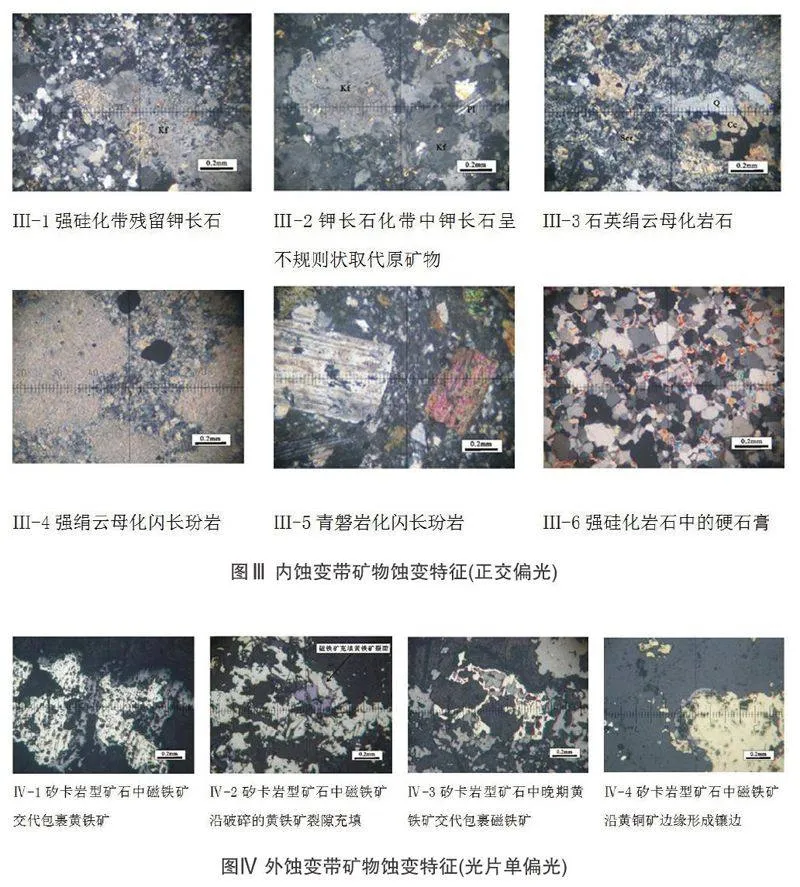

内蚀变带为典型的斑岩热液蚀变带,将玢岩体由岩颈中心深部向地表依次划分出强硅化、钾长石化、硬石膏化、石英-绢云母化、强绢云母化、青盘岩化蚀变带。

强硅化带 分布在地表700m以下岩颈部位岩体的深处,硅化由北向南、由浅到深增强。蚀变岩石主要由密集的石英脉组成,残留有部分钾长石或由石英和钾长石组成的微晶集合体团块。石英主要为微晶-细粒镶嵌结构或碎裂结构,呈蚕食状交代钾长石,微晶石英中也有交代残留物质碎裂结构(如图Ⅲ-1)。金属矿物有黄铁矿和辉钼矿。

钾长石化带 主要发育在600m深度以下强硅化带的外围。蚀变岩石以钾长石和石英为主,少量绢云母,部分钾长石形成很不规则的交代斑晶,部分样品中保留有交代残余的斜长石斑晶(如图Ⅲ-2)。金属矿物有黄铁矿、辉钼矿、黄铜矿,是钼矿体形成的主要地段。

石英-绢云母化带 多分布在岩颈的中上部及靠近颈部的舌状体中,地表下200~600m范围内最为发育。蚀变岩石中闪长玢岩的结构特征基本保留,斜长石斑晶发育绢云母化,基质主要为微晶石英、钾长石。石英呈不规则团块状与金属矿物和部分残酸盐矿物一起出现,长石碎粒化,并被绢云母、钾长石和石英逐渐取代(如图Ⅲ-3)。金属矿物主要为黄铜矿和黄铁矿,是形成工业铜矿体的主要矿化带。

强绢云母化带 在石英绢云母化带上部和地表青盘岩化闪长玢岩的下部。蚀变矿物主要为绢云母,少量石英。显微镜下斜长石斑晶全部变为微晶绢云母,但外形保留原来板状晶形,基质由绢云母和石英组成,基质中常见比较自形的黄铁矿颗粒(如图Ⅲ-4)。金属矿物主要为黄铁矿。

青盘岩化带 在矿区地表闪长玢岩“半蘑菇状”顶盖出露的地方广泛发育。蚀变矿物包括有绿帘石、绿泥石、石英、钠长石、绢云母、方解石。岩石外表为灰绿色,斑状结构。显微镜下斑晶斜长石为自形-半自形板状,聚片双晶较清楚,暗色矿物全部绿帘石化,基质主要为微晶长英质和绿帘石(如图Ⅲ-5)。金属硫化物矿物主要为黄铁矿,侵染状为主。

硬石膏化带 出现在-450m到350m标高的深度范围内,分布范围较广,但不连续。硬石膏化叠加在其他几个带上,蚀变闪长玢岩和矽卡岩中既有侵染状硬石膏,也有脉状硬石膏,在石英绢云母化闪长玢岩中的硬石膏石英脉中常见金属硫化物矿物,强均匀硅化岩石中岩石的粒度比较细,硬石膏在其中均匀分散分布(如图Ⅲ-6)。

2.2 外蚀变带

外蚀变带可以分矽卡岩化带、矽卡岩化大理岩带和大理岩化碳酸盐岩带,与闪长玢岩直接接触的围岩主要是下古生界石灰岩和中元古界白云质碳酸盐岩。在古生宇石灰岩中形成钙质矽卡岩带、元古宇白云岩中形成镁质矽卡岩带,对应的矿化为铁铜锌矿化和铁铜-锌矿化。

矽卡岩化带,分布在青盘岩化带的外围,地表出露宽度比较大,可达数百米,地表所见的以钙质矽卡岩为主。主要矿物组合为石榴石、透辉石、透闪石及绿帘石、绿泥石、方解石、石英等。含铜磁铁矿化与透闪石化相伴,镜铁黄铜矿化与绿泥石、绿帘石化关系密切。

矽卡岩化大理岩带,主要矿物成分有方解石、白云石、蛇纹石、绿泥石、透闪石,少量滑石、绿帘石和石英。除重结晶的碳酸盐矿物方解石或白云石以外,交代形成的矽卡岩矿物主要为含水矿物。岩石中可见黄铁矿和磁铁矿化,钻孔中可见有黄铁矿和黄铜矿化。

大理岩化碳酸盐岩带,分布于最外带,主要表现为岩石的重结晶现象。根据围岩岩性的不同有白云石大理岩和方解石大理岩。没有矿化现象。

2.3 蚀变矿物的期次划分

早期的蚀变作用是岩体的青盘岩化和围岩的矽卡岩化,该期是黄铁矿和矽卡岩型含铜磁铁矿床形成的主要时期。中期的蚀变作用是岩体在深部的钾长石化和浅部的石英-绢云母化,该期是斑岩型铜钼矿形成的主要时期。晚期的蚀变主要是深部强烈的硅化,伴随有辉钼矿化。热液活动的后期随温度的降低有部分方解石、绿泥石、萤石,以及硬石膏转变为石膏。

3 成矿分析

木吉村矿田位于阜平幔枝构造的北东倾伏端位置。浮图峪-木吉村断陷受控盆韧性剪切(断裂)带的控制,盆地中强烈的火山喷发形成了本区一定范围的安山质火山岩建造。在火山喷发期后较小范围的次火山岩侵位,在木吉村一带形成“蘑菇状”、“舌状”闪长玢岩体。

岩浆的持续不断的活动,使得多次大规模溢流的含矿气液体对闪长玢岩体及其围岩进行强烈交代蚀变。受斑岩型热液蚀变系统的控制,在“岩柄”的钾质蚀变带形成细脉浸染型铜钼矿体,在“岩柄”与“岩盖”过渡部位的硅化-青盘岩化蚀变带形成脉型硫铁矿体;受接触交代系统的控制,在“岩体”接触带及层间构造系形成含铜磁铁矿体(矽卡岩期);受体系青盘岩化热液叠加,沿层间裂隙及盆地边缘断裂带(F4)形成镜铁-黄铜矿体;在矿区外围形成“远温”热液脉型铅锌矿体(化)。矿床以闪长玢岩为中心,由内向外,形成了斑岩型铜(钼)矿-矽卡岩型铁铜、热液叠加矽卡岩型铜(镜铁)矿-热液脉型铅锌(银)矿“三位一体”铜(钼)多金属矿田。

4 结论

本矿床为受岩浆作用控制的斑岩—矽卡岩型矿床。矿化以闪长玢岩岩体为中心,岩体内部为斑岩型铜钼矿化,岩体周围的碳酸盐岩围岩为矽卡岩型含铜磁铁矿化。矿体赋存的空间位置,呈独特的空心式,分为上下两个矿带。上部矿带以斑岩型铜钼矿及接触带矽卡岩型铜铁矿为主体,其中以斑岩型为主。下部矿带以矽卡岩型铜(钼)矿为主,穿插有部分斑岩型铜矿或铜钼矿。钾硅化带中钼矿化最强。

蚀变与矿化可分为闪长玢岩内的网脉状硅化、钾长石化、石英-绢云母化、青盘岩化及对应的钼-铜矿化、铜-钼矿化、铜-钼矿化、黄铁-黄铜矿化及黄铁矿化;而碳酸盐岩围岩则以矽卡岩化为特征,并在古生宇石灰岩中形成钙质矽卡岩带、元古宇白云岩中形成镁质矽卡岩带,对应的矿化为铁铜锌矿化和铁铜-锌矿化。

随着地质勘查工作的不断深入,迄今为止凡有明显地表露头的金属矿床已经大部分被查明。伴随采矿工业不断进步及民间采掘遍地开花,矿床开采速度加快,已探明浅层矿床几乎难以维持国民经济发展需求,而深部找矿如雨后春笋逐渐成长,因此金属矿床的勘探应向地壳深部努力开拓。

参考文献

[1]黄崇轲等.中国铜矿床[M]. 地质出版社, 2001

[2]李建宏,申保川. 斑岩铜矿的蚀变分带及成因模型[J]. 科协论坛(下半月), 2011(03)

[3]何永东,张善明. 对斑岩铜矿的认识[J]. 西部资源, 2012(02)

[4]彭玉旋,夏南,张玉进,夏冬. 河北省涞源县木吉村斑岩铜矿地质特征初论[J]. 内蒙古科技与经济. 2011(01)

[5]马国玺.河北省涞源县木吉村铜矿地质特征及成矿模式.华北地质矿产杂志,1997.

[6]马国玺,陈志宽,陈立景等.木吉村铜(钼)矿床地质特征.河北地质.2009(2)

※资助项目:石家庄经济学院项目;河北省自然科学基金(编号D2013403018)