论土地征收制度改革和失地农民权益的保护

摘 要:本文认为我国集体土地征收制度处在改革发展的初级阶段,存在诸多缺陷,还不能充分、有效保护农民的相关权益。针对我国现阶段国情,为保护农民相关权益,应尽快从以下几个方面完善我国土地征收制度:应严格界定和审查“公共利益”;逐步建立土地产权制度;不断完善征地程序;合理确定补偿标准和范围。

关键词:土地征收;失地农民权益;公共利益;土地征收补偿

近年来,随着中国工业化、城市化进程加快,大量农民集体用地经由征用转为国家建设用地,由此产生了大批失地农民。据国土资源部统计,1987-2001年,全国非农建设占用耕地226.44万公顷(3395万亩),其中通过行政手段征地160万公顷(2400万亩)[1]。按人均0.8亩计算,那么在此期间我国失地农民人数高达4000万至5000万人。

1 失地农民合法权益的构成

农民享有合法权益,这本不应该成为问题,我国宪法规定的公民权利,农民都应该享有。结合非农建设征地实际,失地农民的合法权益主要包括交易自主、取得赔偿、劳动就业、社会保障四个方面[3]。

2 土地征收制度不完善损害农民权益的分析

2.1 土地征用目的和征用范围的模糊性损害了农民的权益

(1) “公共利益”目的和范围规定不明确

(2)现行法律对公共利益目的的规定存在矛盾

(3)缺乏土地征收目的合法性审查机制

2.2征用补偿及补偿分配损害了农民的权益

(1)补偿范围窄。

(2)补偿标准过低。

(3)补偿分配不合理。

(4)补偿纠纷的解决机制缺乏。

(5)补偿方式单一,安置责任不明确。

3 完善土地征收制度,维护失地农民权益的措施

3.1 严格区分公益性和经营性用地,维护失地农民权益

3.1.1 严格而清晰地界定“公共利益”

防止征地权的过度使用,是保护私权的重要手段,是防止公共利益泛化和虚化的必要手段,是我国进行民主化、法制化建设的体现,是保障失地农民权益的根本[7]。

3.1.2 消除法律规定之间的冲突

应修改或废除《土地管理法》第43条的规定,消除法律规定之间的冲突。对于非为公共利益而需要使用农村集体土地的,不再纳入土地征收的范畴,而是推行市场交易制度。具体可以遵循我国的土地用途管制法律制度,严格限定其相应用途后,通过规范的农村集体土地市场交易手段,经本集体经济组织的村民会议三分之二以上成员或三分之二以上村民代表同意,由农村集体经济组织代表农民集体依市场规则与买受方进行交易。但是,对于其中涉及农用地转为建设用地的,仍要先履行相应行政审批手续后才可交易,这是保护耕地的公共利益所必Xt2pWOXH8ySSLIdr7+Qd8NJ8HcPgbvIsB6tknshhPiQ=需的。而对于乡(镇)土地利用总体规划中的农村建设用地则不必经审批,只要进行变更登记后即可直接出让。通过此种方式将公益用地与非公益用地明确区分开,从而更好地规范我国的土地征收制度,防止权力的过度扩张,保护农民的利益。

3.1.3 建立和完善土地征收目的的合法性审查机制

对是否符合公益,除了政府官员的意见外,还要广泛征求有关专家和农民的意见,尤其是该土地的所有人和使用人的意见,让他们享有参与权和发表自己意见的权利。即可在人大常委会下建立土地征收审查委员会,其成员可以包括土地行政部门、规划部门、律师、学者、村民代表等,由他们组织听证会。在听证会上,土地征收审查委员会在综合征地双方的意见、证据以及自己的调查结果后,做出是否属于公共利益征收的裁定。由于听证程序在我国已不是一个新鲜的东西,将听证程序引入到征地过程中,让土地所有人和他权利人参与其中,既有利于加强土地征收过程的监督,让土地征收制度真正成为阳光下的制度,又有利于提高农民的法律意识和维权意识。这种以客观形式所决定的主观公益,或许更符合民主宪政的要求。

3.2 完善征地补偿制度,维护失地农民权益

3.2.1 扩大补偿范围

(1)土地承包经营权损失。2003年实施的《农村土地承包法》第9条明确规定,国家保护集体土地所有者的合法权益,保护承包方的土地承包经营权,任何组织和个人不得侵犯。2007年10月1日实施的《物权法》第132条规定:承包地被征收后,土地承包经营权人有权依照本法第42条第2款的规定获得相应补偿。这是法律严格控制下的征收在土地承包经营权制度上的反映。土地承包权已成为一种独立的物权,农民通过行使该项权利,实现对集体所有土地的占有、使用、收益。土地承包经营权本身也可以处分,从而实现其交换价值。由于土地征收导致土地承包经营权的消灭,农民造成直接经济利益损失,因此,应将其纳入补偿范围。

(2)残余地损失。这是由于土地征收而给被征收地块之外的残留地所造成的直接损失,是易被忽视的一项重要补偿内容。土地征收给残留地造成损害极为常见,征收导致土地分割,形成不经济的土地规模,造成土地利用效率的损失。另外,被征收土地的新用途也可能降低残留土地的生产力,比如噪音污染、水污染、河流堵或改道、飞扬的尘土等都可能降低农作物的产量,额外增加农地投入成本等。对征收导致的残留地损失给予补偿,是保护残留地权利人利益的需要。

(3)营业损失补偿。即对被征地上进行的经营性活动造成的损失的补偿。

(4)搬迁费。这是指不被征收的地上物、原有的生产设备、水产、畜产等必须予以迁移,因此应向被征地农民补偿搬迁费。

(5)安置费和福利费。这是以转业培训或安置所需费用为准,加上最低的社会福利保障费用(可以参照城市人口最低生活费用标准)给付。

(6)其他必要费用支出的补偿,如:律师或专家的代理费用、权利维护费用以临时租房费用等。

3.2.2 确立以市场定价为主的补偿标准

我国学者对征地补偿标准的观点主要有三种:第一种观点是主张先维持平均年产值标准,将法定最高倍数30倍提高到40倍[8];第二种观点是主张区分所征土地的经营性与非经营性,对经营性用途的征地采用市场价格进行“征购”,对非经营性用途的征地仍采用现有补偿标准[9];第三种观点也是大多数学者赞成的观点,即采用市场价格进行补偿。但对市场价格如何确定又有不同意见。有人主张区位级差补偿法,即主要根据土地区位条件确定补偿标准,以离城市中心的远近来决定补偿标准的大小[10]。笔者认为,第一种观点不能反映所征土地的自身价值,属于治标不治本;第二种观点主张对农村土地公益性的征收实行不完全补偿的方法也是计划经济时代牺牲农民利益的做法,因此不能被采用。笔者同意第三种观点,改变征地补偿费按“产值倍数法”计算的“一刀切”作法,而是确立以市场定价为主的补偿标准。可以在征地中逐步推行土地“片区综合价”政策坚持市场化方向,根据城市发展总体规划,按地段、地类等将城镇土地划分成若干区片,每一片区确定一个相对合理的基准地价,同时结合城镇基准地价对现存的农用地按地段、实际种植作物等因素进行农用地分等定级,作为农地转用的市场补偿价值,进行定期公布,在统一征地时实行统一的补偿标准。

3.2.3 合理分配土地补偿费

集体是由若干个体组成的,从本质上讲,农民才是农村集体土地所有权最真实的主体,农民具有农村集体土地所有权的成员权。叶剑平认为:所谓成员权,即由于土地集体所有制的存在,使得村庄内部所有合法成员平等地拥有村属土地的权利[11]。另一方面,由于我国实行的是土地公有制,包括国家所有和集体所有,农村集体土地所有权是不可分割的,任何个人都不可能拥有土地的所有权。当务之急,就是以法律的形式,赋予被征地农民(也可以被视作为一个集体,即被征地农民集体)分享土地补偿费的成员权利,并且规定土地补偿费在农民、乡镇、村的公平合理的分配比例。被征地农民在土地补偿费分配上应该占有一定地位,乡镇的比例应该有所下降,而村集体的比例也应该有所上升,因为村集体直接承担着农村社会经济建设的重负。

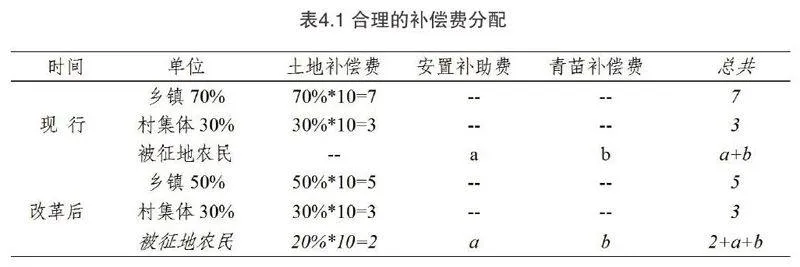

假设土地补偿费为10,安置补助费为a,青苗补偿费为b,a远小于10,b更小,重构后乡镇的20%转移到农民手中(如表4.1所示):

3.2.4 完善补偿方式

(l)分期和终身货币补偿。将一次性的货币补偿分期、终身发放,可以给予农民长期保障。如江苏省昆山市出台政策规定:改一次性的补偿为分期和终身补偿,对被征地农户实行按年分期补偿的办法,每年落实发放到户,并根据物价上涨指数,三年左右上调一次[12]。

(2)土地债券安置,即将农民的征地补偿费用直接入股到征收土地上建设的经营性企业中。这种方式是指在农村金融或基金信用较好的地区,在农民个人和集体同意的前提下,可采用发行土地债券的办法进行安置[13]。此外,对于重点能源、交通、水利等基础设施建设,基于其综合效益周期长、收益稳定的特点,也可发放一定数量的土地债券作为征地补偿费,一定年限期满后,农民可以凭借土地债券获得相应的本息。

(3)征地补偿费入股安置方式。此种方式一般仅适用于公益经营类项目而征收土地的情形。在农村集体经济组织和农民个人愿意的前提下,将部分或者全部征地补偿费入股,农村集体经济组织和农民个人作为股东参与用地单位的生产经营,享受经营利润并承担经营风险,其收入按股份合作制企业分配办法分配。这种安置方式能保护农民的长期利益,但存在一定的风险,因此,必须强调农村集体经济组织成员集体民主决议和农民个人自愿的前提条件。

4 结语

中国实现小康社会的最大障碍,不在城市,而在农村。只有维护好失地农民的权益,才能使土地利益在各个社会阶层中均衡分配,才能保障各个社会阶层的权益;才能理顺弱势群体和强势群体之间的关系,理顺农民和政府之间的关系,理顺农民与用地单位的关系,才能保障各种社会关系的和谐。

参考文献:

[1]韩俊.如何解决失地农民问题[J].科学决策,2005(7):5-8.

[2]刘田.征地问题沉思录[J].中国土地,2002(8):13-16.

[3]童中贤.我国失地农民合法权益构成及保障模式分析[J].中州学刊,2005(6):115-116.

[4]黄祖辉,汪晖.城市发展中的土地制度研究[M].北京:中国社会科学出版社,2002:94.

[5]苗树彬,扫光辉.以人为本,以保证农民权益为突破口推进城乡协诚发展[M].北京:中国经济出版社,2004:14.

[6]温铁军,朱学银.土地资本的增值收益及其分配——县以下地方政府资本原始积累与农村小城镇建设中土地问题[J].中国土地,1996(04):39—41.

[7]陶信平,李江鸿.土地征收中公益性目的被泛化的根源及对策——兼论开放集体土地一级市场的初步设想[J].农村经济,2006(06): 25-29.

[8]郭岚.土地征用制度的国际比较及政策建议[J].外国经济与管理,1996(5):18.

[9]孟翔舟.实行土地征用补偿“双轨制”创新的探索[J].国土与自然资源研究,2003,(10):35.

[10]张全景,王万茂.我国征地补偿制度改革探讨[J].国土与自然资源研究,2003(4):26.

[11]叶剑平.中国土地农村产权制度研究[M].北京:中国农业出版社,2000(5):74.

[12]陈挺.“新土地”开盘[N].21世纪经济报道,2003-3-19.

[13]梁志红.界定“公共利益”完善征地程序[N].中国国土资源报,2003-10-20.

[14]J.Baird Callicott.The Conceptual Foundations of the Land Ethic.University of Wisconsin Press. 1987, pp. 186-214.

[15]Shalini Randeria:Between Cunning States and Unaccountable International Institutions: Common Property Social Movements and Rights of Local Conununities to Resources Discussion Paper,May,2003