梨花大鼓的艺术关联

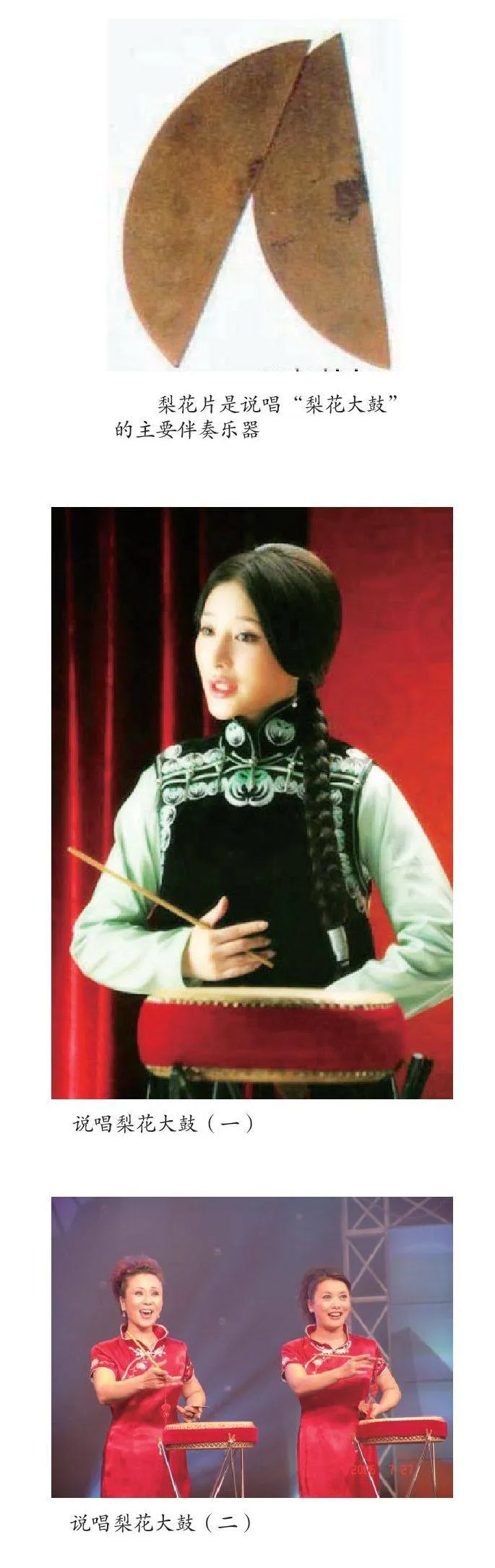

梨花大鼓是冀中南一带具有民间特色的一种曲艺形式,它根植于民间,具有鲜明的地域文化特色。在一百多年的发展历程中,有着深厚的曲艺文化积淀,经历了从原始的、个体的自由式演唱到传承的集体团队演出,其成长、发展规律同其他戏曲艺术一样,也是由低到高,由简到繁,从幼雏走向成熟,逐步完善和提高。梨花大鼓是靠说唱来叙事的表演艺术,通过从生活中提炼出来的生动形象、说唱化了的语言,来叙述故事、描写景物、刻画人物和抒发情感,是土生土长、充满泥土气息的大众艺术。它反映的是民众最为熟悉、关心的事情和生活,体现的是民众最根本的思想感情。形式简单:一个书鼓、一把三弦和一副月牙板,以“化雅为俗、俗中见雅”的形式,传递着宏阔的内容和丰富的意蕴,这是梨花大鼓最突出的特色。

一、各类鼓书之间的内在联系

大鼓书是黄河流域的产物,起源于山东。山东大鼓是鼓书的祖宗,由于地域及流派的不同,随着大鼓书从乡村进入到城市,其艺术形式多种多样,从而形成了不同特色、不同版本的类型。

通过艺人的流动演出进行交流传承,是梨花大鼓的演出特点和传播渠道,并在这一过程中借鉴其他鼓曲的丰富经验来充实自身的肌体。梨花大鼓与其他鼓书之间虽然存在着很多不同之处,但无论是从曲调或唱腔上都与其他鼓书有着异曲同工之处。如梨花大鼓的板式结构有慢、中、快之分,而其他鼓书也同样存在,只是叫法不尽相同,京韵大鼓叫慢板和紧板;西河大鼓中称头板、二板和三板;而乐亭大鼓中的大板就是慢板,三板就是快板等等。虽然这些板式名称的叫法不同,但都是在共同的基础之上发展变化而来的。

梨花大鼓的表演形式和伴奏乐器与其他鼓书基本相同,大致都是用书鼓为主奏乐器,一般都是演唱者左手拿板,只是有着金属板和木质板的区别,其他伴奏乐器也大同小异,兼用三弦、二胡和四胡等等。

各类鼓书的长篇书目都以说唱形式为主,短篇则一般唱多说少,或只唱不说。

二、梨花大鼓与评书、相声之间 的联系

姜昆、戴宏森在《中国曲艺概论》中说道:“无论南北,凡说唱中,长篇书的都要遵循说为君、唱为臣,七分话白、三分唱的原则。”

梨花大鼓在长篇书目中的“说”占的比重很大,或以书中人物的形象和身份进行对白表述,或以鼓书演员的身份来叙述整个事情的过程和人物行为及心理活动。

梨花大鼓和以语言为主的评书、相声艺术是有着关联并息息相通的,它们对说的技巧和功力都有着较高的要求,从咬字吐字、腔体的运用到共鸣的配合都是相近相通的。评书和相声的语言非常讲究亲和力,经常会加入一些方言土语或家长里短;评书和相声的语言也追求声音的造型和化妆,根据人物的不同形象和特点,塑造声音高低和粗细;评书和相声的语言还讲究有形有物,说出来要让人感觉到“闻其声如见其人”等等。这些也是梨花大鼓道白中追求的一种语言境界,梨花大鼓演员在表演时为了吸引观众,还会经常使用相声里抖“包袱”功夫制造悬念,去调动观众的情绪,从而收到良好的艺术效果。

三、梨花大鼓与戏曲、民歌的联系

梨花大鼓中的“唱”是鼓书的一个重要组成部分,它与戏曲、民歌的歌唱技巧有着很多的共同之处。魏良辅在《曲律》中说,“沙喉响润,发于丹田者,自能耐久。若发口拗拙,尖粗沉郁,自非质料,勿枉费力”; 朱介生在《俞调漫谈》中说“尤其低的调不用足丹田IJoC+jb1eTdBL5aSW89ixQ==气,则末一字势必听不清楚” 。很多曲艺唱家经常说到“唱得好不好,要从气上找”,以及“大换气,小偷气,不蛮唱,留余地”的说法和民歌的演唱方法中讲究的胸腹式联合呼吸法,要求气息连贯流畅与平稳圆润是不谋而合的。除了气息之外,咬字和吐字也非常重要,民间艺人们经常说“字不清,唱白扔”。 梨花大鼓与戏曲、民歌在音乐特点、气息运用、咬字吐字上是有很多相同之处的,而且它们的语言规律、文化背景以及滋养生长的环境都有着非常密切的联系。

四、梨花大鼓与民俗文化的联系

民俗文化在劳动人民群众的生产生活中占有着极其重要的地位。如节日民俗文化:春节、元宵节、端午节……农历二十四节和各地的集会、庙会等传统节日,反映了人民群众崇尚生活、喜欢喜庆和向往理想的精神追求。梨花大鼓扎根于当地民俗文化的沃土而茁壮成长,民俗文化推动了梨花大鼓的发展,而梨花大鼓又浓郁了民俗文化的氛围,二者之间相得益彰,相辅相成,相互促进。

1.梨花大鼓与传统节日

梨花大鼓大大小小的演出团体在传统节日会收到请帖,被邀请前去演出助兴,有的村镇为了不误节日的演出,提前好多天就订下了演出的协议。平时劳碌繁忙的人们就会放下手头所有活计来欢度节日,并享受着文化娱乐、买卖交易和探亲访友带来的欢乐。而节日里的“看戏”和“听书”,是人们不可缺少的重要活动内容。节日的演出一般都是成本大套的大鼓书目,如:《杨家将》、《林海雪原》、《西厢记》等等。这些百姓熟悉的大鼓书目,大家听得津津乐道、流连忘返,经常是台上说唱,台下哼唱,其乐融融。而连续的整场演出活动,又促进了大鼓书表演艺术的巩固和提升。

2.梨花大鼓与时令节气

梨花大鼓的艺人在时令节气会被请去助演,以搭台子“唱戏”的形式来祈求上苍保佑平安、风调雨顺、五谷丰登。百姓会把自己的命运与皇天厚土联系起来,信仰天意,故在时令节气时会虔诚供奉、焚香祈祷。如二月二“龙抬头”时节,为了祈求全年风调雨顺,会唱《关王庙降香》、《龙女拜寿》和《借东风》等曲目;“七夕”节为了盼天求雨,会唱《天河配》、《龙凤配》和《西厢记》等曲目。这些节日有了梨花大鼓的助演,从而加重了节日信仰的色彩,而又丰富了梨花大鼓的创作表演。

3.梨花大鼓与庙会、集会

梨花大鼓的演出团体会被请到庙会、集会进行助演,为集会聚集人气、扩大交流、提升影响力和知名度。一些村镇每年都有定时的庙会和集会,时间为当地百姓约定而俗成的,各家的亲朋好友携带着形形色色的礼品,穿上节日的盛装,从四面八方的村子前来“赶集”“过会”。 每逢此时,村里就会张灯结彩,在空地上搭起戏台子,请来戏班子或说书的前来助演,梨花大鼓在当地的庙会、集会中是一支重要的主力军,此时的演出根据农忙或农闲季节,机动灵活地安排演出曲目,或长篇大书,或传统段子,经常演出的曲目有《空城计》、《包公案》、《薛仁贵征东》等 。梨花大鼓的发展与繁荣和民间庙会、集会文化是密不可分的,是在这种庙会和集会民俗文化环境中逐步成长起来的。民间庙会、集会为梨花大鼓搭建了演出的平台,而梨花大鼓的演出也助推了农村庙会、集会的繁荣与兴盛。同时,梨花大鼓在一次次的演出活动中,不断地提高,并逐步走向了成熟。

4.梨花大鼓与民风乡俗

梨花大鼓在当地民间每逢有婚丧嫁娶、生儿育女、乔迁新居等事情,多会被约来助兴,主人借说书场子铺排场面、酬宾宴客,以示庆贺。这种休闲式娱乐的形式,为梨花大鼓艺术提供了又一发展的舞台。

梨花大鼓通过民间民俗这一平台,不仅滋润了自己的表演艺术、壮大了演出队伍的实力,还丰富了乡村的民俗文化。梨花大鼓非常适合在这种大大小小的节日走乡串村演出,艺人们对梨花艺术通过一次次的演出,进行了反复的创编加工和提升。也可以这样说,梨花大鼓的助兴演出,一方面起到了满足人们享受节日带来的快乐、调剂人们的生活情调、鼓舞人们的情绪和丰富民俗文化的作用;另一方面也促进了梨花大鼓说唱艺术的发展与成熟,使它的艺术特色日臻完美,更加适合大众的欣赏口味。孔子曰:“百日之劳,一日之乐……一张一弛,文武之道也。”如果生活里没有了节日,人们会觉得生活平淡而无味,缺乏了生气;假如有了节日而没有了民俗文化来辅衬,人们会觉得节日缺乏色彩而没有了生机。正是人们有了这种需要,才使得梨花大鼓有了上百年的繁荣和兴盛,有了具有地方特色的艺术感染力,由此说是民俗文化蕴育了梨花大鼓的成长和发展。(作者单位:邢台学院初等教育学院)

(责编:刘贤)