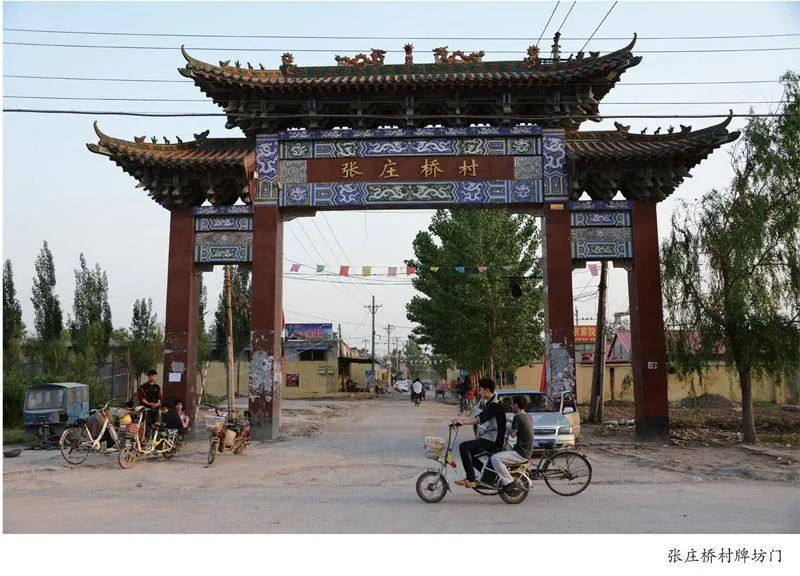

古桥记忆

每每过桥时我都会想,如果桥有记忆,它能否存得住我从此走过的身影。当我走过邯郸市张庄桥村中滏阳河上那座古老的通济桥时,我突然感觉自己轻得比不上一粒微尘。我知道,历史久远的古桥,蕴藏和见证着太多太多的历史,我想去探究它。

一

通过了解,我知道张庄桥村有一位喜欢研究地方文化,正在写村志的老人杜景春。他对此桥曾做过专门研究。一个周日的下午,我找到杜景春老人,我们一起来到了通济桥上。桥上两侧靠栏板处有几家卖菜、卖水果的摊位,桥面与它相对的街道在同一水平面上。桥面是柏油路面,在桥上有几个坑洼处垫着炉渣,但依然清晰可见衔接桥面石块的“8”字铁钯钉。从桥两侧的雕花栏板和望柱上,依稀可以寻见它曾经的华丽模样。

出生于1942年的杜景春,自小在穿村而过的滏阳河边长大,对这条河和这座桥有着深厚的感情。他说,“通济桥”原名“普济桥”,相传建于明代万历年间。据桥上的重修碑记载,光绪21年重修栏板,并将“普济桥”更名为“通济桥”,延用至今。至于为什么改叫“通济桥”,据老辈人讲是因为此桥当年是滏阳河上从峰峰通往山东济南的重要通道,峰峰的煤炭、磁州窑的瓷器等货物都是通过此桥运往山东济南的。

杜景春老人边讲边带我在桥上桥下观看。他说,这座横跨滏阳河两岸的大跨度石结构多孔桥,桥长26.5米,宽7.5米,占地面积198.75平方米。其结构式样基本与赵州桥相同,中间为一大拱券,在大拱券两侧各建有两个小拱券,即所谓“四耳券”,既利于航运通行,又能达到河水上涨时畅流的目的,具有较强的科学性。就整体桥结构装饰而言,基本保留了明代的建筑风格。有的桥栏板保存的还不错,其图案雕刻具有很高的艺术价值,为邯郸古桥梁少有。桥面现在有望柱28根,栏板26块。

我看见桥栏板上雕刻有花卉、双马奔月、双龙戏珠、松鹤、双凤朝阳等图案,形神兼备,精美别致。桥面北侧中心栏板内侧镌刻着“通济桥”三个楷书大字。该桥桥身、桥体基本保存完好,桥面两侧望柱大部分柱头上的造型已损毁,仅有3个柱头上的石桃较完好。桥北栏板外侧铺桥面的石块上刻有许多当年捐款修桥者的名字。时间可以流逝,但为此桥做过贡献的人,老桥永远铭记。

桥下大拱券南北顶端中央部位各有蛟首石雕。我用相机拍摄此处时,杜景春老人给我讲,传说,蛟是龙的一种,是掌控洪水的一种神物,将蛟刻于此处,是期望风调雨顺,河水平稳,行船安全。

杜景春说,原桥面损毁严重,在新中国成立后即上世纪50年代被铺成了柏油路面。1995年,通济桥被市人民政府公布为第一批市级文物保护单位。2008年10月,被省人民政府公布为省级文物保护单位。文物保护区为:以该桥中心为起点,东西各外扩35米至道中心两侧;南北外扩20米至滏阳河道及两岸。

二

通济桥如一位从历史中穿越而来的坚强老人,虽然满目疮痍,却有着丰富的记忆。

杜景春讲,你别看这座桥看上去样貌已残旧,但它可结实了。通过考察史料和它现存的那些装饰图案及结构,可以看出,古人造桥是多么的认真和讲究。桥,一般而言都是由主桥和引桥组成。2005年秋天,居住在桥附近的一居民修下水道时,发现了一些石头,大家都猜测这是不是引桥呢,继续挖开一看,见下面全是大石磙子,而且两边开槽,中间夹着整个石磨盘,一错一码地垒着,石磙和磨盘镶衔异常紧密严实,可见建筑工艺之细腻、引桥坚固之程度。

通济桥的载重有多大,谁也没有计算过,桥上更没有任何警示标志,但该桥却经历过难以想象的破坏性考验。抗日战争时期,日本兵追赶国民党队伍,为了阻断日本兵过滏阳河,国民党军队向东过河后,就在通济桥和向南50米的一座新桥都放上了炸药,欲炸桥断路,结果新桥炸塌了,通济桥却安然无恙。后来日本占领了此桥,并在桥的东北角修建了炮楼。现在此处为马庄乡卫生院。

解放初期,解放军在东南沙里搞军演,重型坦克也曾从此经过。而现在这座桥依然是张庄村大街中跨河东河西的唯一通道,每天除了自行车、三轮车,还有一辆辆或空或载重的拖拉机、汽车从此经过。我不免担心,尽管通济桥很结实,但毕竟年代久远,犹如一位年事已高的老者,需要后辈人的关爱呵护啊。一位在桥上卖菜的大婶告诉我,桥上坑洼处的炉渣是她找来垫上的,因为她看到桥上的铁钯钉裸露着,怕被车辆磨坏了,把桥毁了。她认为垫上些东西应该会好些,但到底能顶多大事呢,也不知道。普通百姓尚且如此心疼这桥,有关部门更应该积极采取措施保护啊。

三

杜景春老人说,关于古桥的故事真是太多了。解放前,滏阳河是南北货物的主要运输通道,上、下游航运船只昼夜穿梭不停。往上游行船需拉纤,在挨着河边的小拱券侧边上有十几道深浅不等的小沟沟,最深的达5厘米。这是船往上游走时,纤绳磨成的沟。由此可见当年滏阳河航运是多么的繁华,通济桥上是多么的热闹。

通济桥还是张庄桥村正月十五过小年时家家户户集体燃放烟火的地方。那时的烟火很简单,花炮、两响、初花子、打犁花等。所谓打犁花,就是把小炉匠的铁炉子放在河边的柳树旁,将犁地用的犁镜和犁滑子砸成小铁块放在火炉里烧,等烧到一定程度,将其放在一块木板上,轻抛猛打,照着柳树打上去,即成满天的大礼花,所以叫做“犁花”,周边的群众高声欢呼,此起彼伏,好看的很。打犁花是烟火活动中的最后一场压轴戏。

过去,元宵节傍晚,吃罢饺子上罢供,看罢烟火,就到河的上游,即桥南边,放河灯。灯顺利过桥,象征一切顺利,所以人们都拿着长棍拨弄着灯,让其顺利过桥。这一传统一直保持到现在。

这桥还是老人们聊天的开心地儿。从前,张庄桥村可出名了。张庄桥村在邯郸城南是一个比较大的集镇,既是一个交通枢纽,又是一个水旱码头,南来的,北往的,东出的,西进的,都要过张庄桥村。该村每月初五有会,也叫商贸会;每逢一、四、六、九为集日,也叫集贸市场。村庄大,经商的人多,打拳的,卖艺的,说书的,唱戏的,耍猴的,补锅的,修盆的,木工、瓦工、白铁工等,各行各业都聚集在桥头及桥附近。

这里还是一个繁华的劳务市场。三乡五里、十里八村的农民,打短工的特别多,大部分人是拿一把锄头,夏季再带一把镰,晚上住在附近的戏楼里,早上五更时分就都在桥头等活了,到天亮时,几乎都能找上活干。

说到通济桥上的一些装饰物被毁情况,杜景春老人不无痛心地说,“文革”破“四旧”时,通济桥受到了很大伤害,望柱上的桥饰,如狮头顶、猴头顶、寿桃顶、莲花顶,还有金斗、玉鼓、石榴顶等等,还有在通济桥栏板两侧的香盅顶,都被“造反派”用铁锤砸坏丢到河里去了。当时有不少人出于对桥的爱护,求告似地劝说,勉强地留下了几个望柱顶。“这桥毁得真是太令人心疼了。为此,我整理了一本《当今话说通济桥》,也是想引起有关部门和老百姓的关注,齐心协力保护好古人给咱们留下的珍贵文物。”

看着杜景春老人湿润的双眼,我知道这座古桥遇到了知音。

(责编:刘贤)