万亩荷塘鱼米乡

河北省南部有一个古镇名叫马头镇,从名称就可以知道,“马头”是由“码头”演变而来的。滏阳河自南向北穿镇而过,明成化十八年(公元1482年),磁州知府张梦辅发动民众拓宽了滏阳河道,开始有了漕运,马头镇段的滏阳河,水深河宽,航行方便,逐渐成为停靠船舶装卸货物的码头。自此,彭城瓷器、武安和峰峰的煤炭等,由此而输出到天津,继而转运到全国各地,又把机器、布匹、食盐等生活用品运来,从这里上岸散于周围各地。马头镇终日商贾云集,店铺林立,商贸发达,成为冀南经贸的重镇。

滏阳河畔车马喧

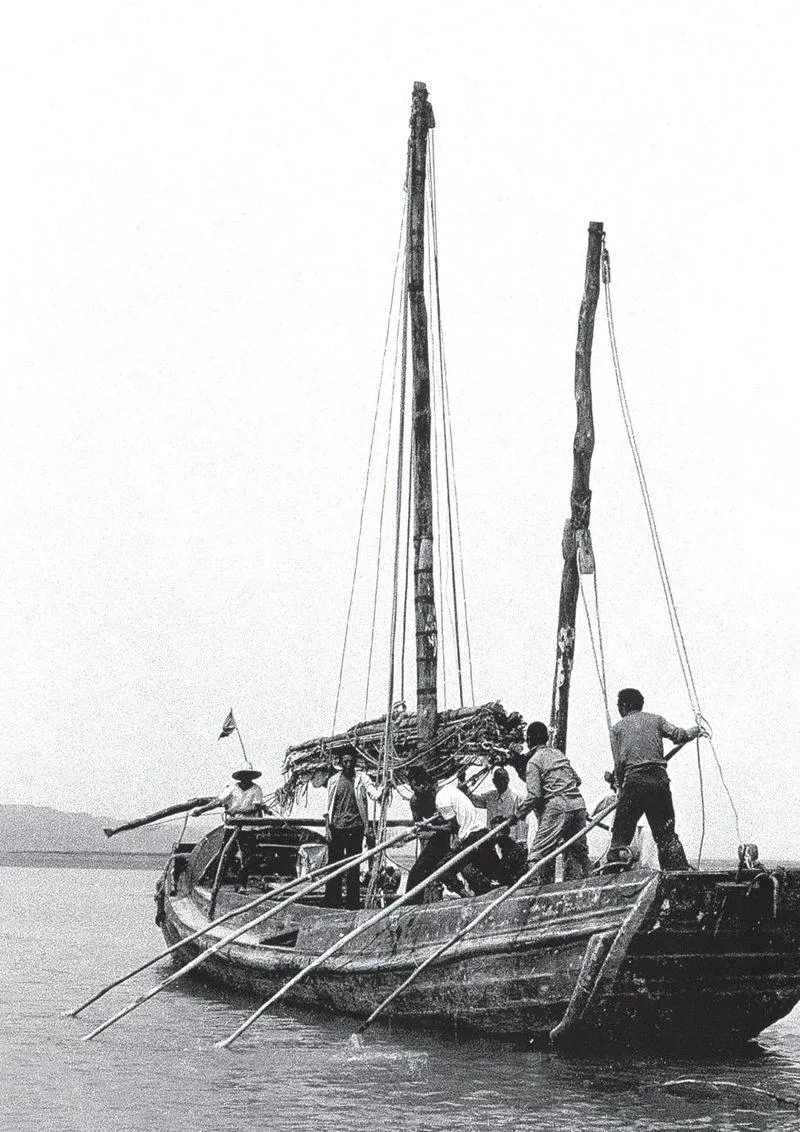

发源于邯郸市峰峰矿区鼓山之麓的滏阳河曾是邯郸至天津的主要航运交通线,河上帆影绰绰,往来如梭。岸边货栈鳞次栉比,商旅云集,直到上世纪50年代中期仍有货船往返。

自明代起开始在滏阳河上建造石桥,至清代时已多达十余座,位于马头镇的普济桥便是其中的一座。明朝崇祯年间,居住在滏阳河西岸的下湾村商人刘德衡因漕运致富,便捐资修建了石桥,名为普济桥,意为“普渡众生、济世为怀”。石桥全部用青石砌成,坚固结实、美观大方。桥长30米,宽7米,共有3个主拱2个小拱,2个小拱夹在3个大拱之间,远远看去像一排大小错落的窑洞。拱形石券上雕有简单的纹饰,顶部分别雕有吸水兽和怪兽,中间石券的桥栏上用楷体刻有“普济桥”三个大字。桥面两侧各有14个石板栏杆和石柱,柱上竖有桃形和多棱型雕塑,两两对称,十分美观。石桥横跨在滏阳河上,宛如一条纽带,它将滏阳河两岸联在一起,也使马头镇形成了水陆交通的十字枢纽。从此,普济桥上车水马龙,川流不息;普济桥下货船频发,日夜行舟。如今历经300多年风雨的洗礼,虽已告别了车马的喧嚣,栏板也已部分损毁,但依然雄姿焕发,风韵犹存。

凡是有河流的地方必有龙王庙,滏阳河通航后,人们在村里盖起了龙王庙,寄托着人们企盼风调雨顺的美好愿望。龙王庙位于霸王渠东20米处,建于明嘉靖十七年(公元1538年),庙门口和院内立有十多通石碑,记载了龙王庙的历史沧桑。

龙王庙坐北朝南,分南北两间。两间几乎连为一体,中间只有一米的间隔。北间为卷棚屋顶,檐角雕有龙形吻兽,室内梁柱彩绘精美,两侧墙壁上绘有二十四孝图。南间为聚龙宫,供奉着太白金星、托塔李天王的塑像,乌龙爷则只有牌位而无塑像,守庙人说乌龙爷因长得太丑,无法塑像。

药王殿位于小镇的西部,孙思邈公园的南部。传说唐朝时马头一带瘟疫流行,病魔肆虐,百姓们家破人亡,民不聊生,正在此时,孙思邈途经这里,为百姓除灾治病,驱走了病魔。临走时还留下了《千金要方》一书,百姓们依书中的药方治病,药到病除。为感谢孙思邈的恩德,百姓们修建了这座药王殿。庙内供奉着孙思邈、华佗、张仲景三位药王。因药王庙修建在一座高大的土丘上,当地人俗称高庙,村外远远的地方就能看到庙宇高大的姿影。

马头镇的中大街是镇中最为繁华的地方,商铺客栈及富宅豪院都集中在这一区域。商铺随着时代的变迁充满了现代气息,而一些老宅院则由于住户的外迁而备受冷落。规模宏大、布局规整的九门大院和卞家老宅、张家老宅,见证着古镇昔日的繁华,数代人苦心经营的财富,逐渐汇聚成座座豪宅大院,向人们展示着古镇的沧桑与辉煌。

始建于清朝的九门大院位于后台村后台街9号。整个院落为5进院,每个庭院自北朝南依次升高,九道大门一字排开,一条宽约1.5米,长约70米的狭长通道将各个院落串通,形成九门相照的格局,体现了当地民居建造的最高水平。现只有一户人家仍住在空荡荡的大院里,部分翻新的房子已失去了原有的风貌,在最后面的一座院落里,一株桃树的枝叶伸满了整个院子,含苞欲放的桃花使陈旧的小院充满了生机。

建于民国时期的卞家老宅位于马头镇后台村后台街47号。整个院落为二进院,一进院落部分整修,仅存厢房三间。二进院落整体布局保留完好,有垂花门一个,正房一座。厢房两座,建筑均为平屋顶,门窗均为拱券形式,上部雕刻着精美的花草图案。张家胡同老宅建于民国时期,位于马头镇中大街张家胡同2号,四合院格局,现只有东厢房和倒座房保存完好,均为平屋顶,门窗为当地流行的拱券形。邯郸战役时,刘伯承曾将此院作为临时指挥所,在激烈的前线阵地经受着炮火的洗礼。

邯郸起义惊天地

1945年10月,国民党第十一战区副司令长官高树勋将司令部设在马头镇,并在一家商贸楼内宣布起义,使马头镇成为世人瞩目的焦点。

1945年的秋天,邯郸解放后,蒋介石立即发重兵北进,企图重新夺回邯郸,打通平汉线。10月22日,国民党孙连仲第30军、第40军和高树勋的新编第八军共4.5万余人,在十一战区副司令马法五(兼40军军长)率领下从新乡沿平汉铁路北进,强渡漳河,于24日占领了邯郸以南的马头镇。刘伯承、邓小平指挥晋冀鲁豫军区主力部队6万余人,迅速将敌人包围在以马头车站为中心的区域。在敌人处于进退两难的困境中,邓小平政委先派王定南与新八军军长高树勋秘密接触,后又派军区参谋长李达向高树勋申明大义。10月3日下午,高树勋在马头镇一座商贸楼中毅然宣布了起义的决定。10月31日刘伯承、薄一波等亲赴马头镇高树勋处慰问,毛泽东主席、朱德总司令于11月2日给高将军发来热诚的贺电。根据毛主席的意见,起义部队改编为民主建国军,高树勋任总司令,王定南任政治部主任,并指出:“马头距邯郸很近,邯郸系历史名城,因此可称为邯郸起义。”1983年10月30日,河北省隆重纪念邯郸起义38周年,邓小平同志为此亲笔题写“邯郸起义纪念碑”几个大字。

邯郸起义指挥部旧址位于马头镇中大街146号,坐北朝南,现为河北省文物保护单位。临街是一座二层平顶商贸楼,外立面全部采用石材贴面。上下两层各为5间,门窗均为砖砌拱券,5个门窗之间有6根贴墙立柱相隔,柱的底部、中部和顶部有水泥雕花,顶部女儿墙为半圆形,其上雕有简单的花饰。穿过临街的商楼,后面为一座四合院,正房5间、东西厢房各3间。商贸楼的中厅内悬挂着一幅幅反映邯郸起义的老照片,游人至此,耳边仿佛响起隆隆的枪炮声。

马头火车站是一座见证我国铁路发展史的老车站,1897年清政府依赖比利时、法国投资开始修建卢汉(卢沟桥至汉口)铁路,1904年邯郸至安阳段通车。在邯郸战役中,双方为争夺对平汉铁路的控制权,上演了一场空前激烈的战斗。保存完好的马头火车站旧址成为人们追忆那段历史的标志性建筑。1946年初,蒋介石的军队大举向解放区进犯,6月28日,野战军主力的第3、第6纵队在马头镇火车站广场举行了“爱国自卫作战”誓师大会,刘伯承、邓小平、薄一波从邯郸乘吉普车来到会场。上午10时,刘、邓、薄在第3纵队陈锡联司令员的陪同下,登上主席台,邓小平义愤填膺,向数万指战员发表了讲话。下午1时又在马头火车站召开了连以上干部会,详细地介绍了蒋介石全面进攻解放区的部署,要求大家做好自卫作战的准备。刘、邓等人在主席台上的珍贵照片,见证了这一历史时刻。

万亩荷塘鱼米乡

马头镇自古享有“鱼米之乡”的美誉。这里水域辽阔,河道纵横,大部分区域处于滏阳河两侧的低洼地带,土壤多属静水沉积母质,或为粘质湖相静水沉积物,表层质地多是中壤和重壤,适宜栽培莲藕和水稻,是北方的“莲藕之乡”。

马头镇种植水稻历史悠久,早在明清时期就被作为贡米进献朝廷。二十世纪六十年代,由于育种、耕作技术落后等原因,稻米品种退化且产量低。后由天津知青带来优良稻种,经过精心培育种植,使马头大米颗粒饱满、晶莹透亮、口感香甜,堪与天津小站大米相媲美。

马头镇的白莲藕以质细洁白、清脆爽口、甘脆香嫩,营养丰富而闻名。古时马头镇归磁州管辖,《磁州志》中记载:“吾磁所产之藕,品质颇佳,昔为贡品,今则每年输出者亦不少。”可见在很早以前,这里的莲藕就已经远销各地了。“御路荷花”曾列为“磁州八景”之一,在马头镇东侧的官道两旁,利用天然的池塘,遍植藕荷,每当盛夏,荷花绽放,姿态婀娜,十里荷香,沁人心脾,令人心旷神怡。

马头河灯照夜明

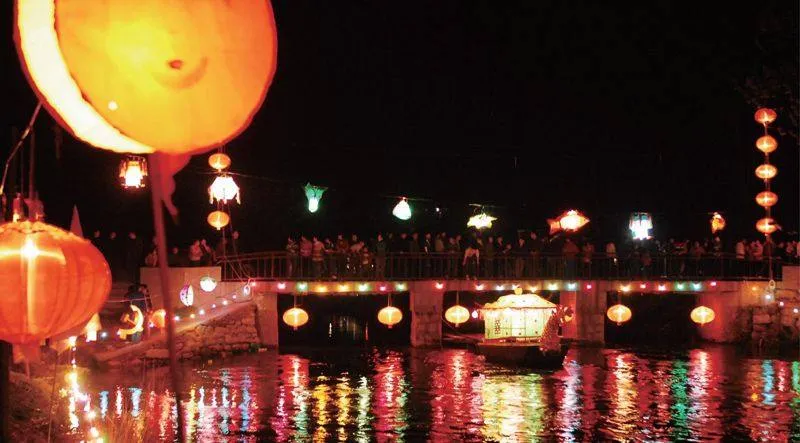

早在唐代时,马头镇一带就有放河灯的习惯。每逢正月十五,家家户户在自家门前悬挂彩灯,村民自发组织起来沿滏阳河两岸放河灯,祈求平安吉祥。河灯顺水漂流,蜿蜒曲折,十分壮观。明、清两代,因航运的发达,这里商贾云集,涌现出大盐商刘继周以及永泰、福泰等著名的商号,以河灯为寄托的各种形式的祈福和祭祀活动也达到鼎盛时期。

放河灯分为水中和岸上两种表演形式,水中表演是将纸制的河灯放入河中任其顺水漂流,并在龙船上表演各种节目;岸上表演是手举河灯,沿着河岸穿梭在“火龙”和烟花中。完成陆上表演后,登上八条鱼鹰船,在水面上围绕龙舟表演跑灯。

河灯的形状有鲤鱼、莲花、西瓜、白菜、小船等多种造型,丰富多彩,风格各异。河灯的制作融合了纸扎、竹扎、剪纸、彩绘、糊裱等多项工艺手法。一般是在木质底座上放置灯盏或蜡烛,为了防水,所用纸张一般都经过涂蜡或刷油处理,现在河灯的制作工艺不断创新,使用的材料多种多样,造型也更为多姿多彩。

放河灯的表演以普济桥为中心,每逢正月十五晚上,五里八乡的人们早早赶来,集聚在滏阳河两岸,人山人海,热闹非凡。整个河灯活动以传统神话剧目“水淹金山寺”的演出为主线,辅之以各种相关活动,穿插交融,相得益彰。各种跑河灯在火龙的引领下,竞相穿梭。普济桥上烟花如瀑,漫天飞舞。在观看节目的同时,人们轻轻地点燃自制的各种河灯,平稳地放入河中,祈福求安。此时河面上,各式河灯顺水漂流,如繁星点点,河岸上的大型宫灯千姿百态,争放夜空,两者交相辉映,将滏阳河两岸装扮得绚丽多彩。

(责编:刘贤)