“猎人”行动:SAS伊朗大使馆反劫持人质事件

英国的SAS,即“特别空勤团”,是蜚声世界的特种部队,其前身可以追溯到二次大战期间,而真正让SAS名扬天下的是发生在1980年的伊朗大使馆反劫持人质事件,其当年身穿阻燃作战服, 头戴防毒面具,运用加装战术灯的MP5冲锋枪、狙击步枪、勃朗宁手枪及西格-绍尔手枪、闪光弹等武器,多方位快速突入使馆,成功解救人质,上演了一场至今看来都十分经典的反恐桥段——

劫持事件突然发生

1980年4月30日上午,位于伦敦王子大道16号的伊朗驻英国大使馆正忙于日常工作,丝毫不知道一场灾难即将降临。

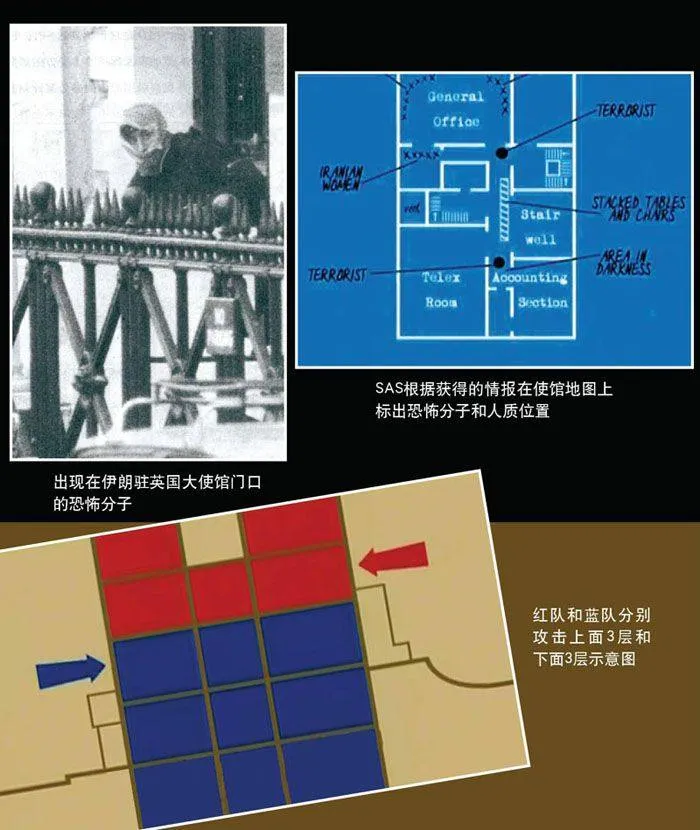

11时25分,6名将自己裹得严严实实的阿拉伯人来到使馆门口。当时,正在使馆门口执勤的英国警官洛克并未对他们产生怀疑,给他们打开了大门。突然,其中一个人向他攻击,其他人则向使馆内冲去。最后,洛克也被恐怖分子拖入使馆内。警戒松懈的伊朗使馆未做出任何反应,一阵激烈的枪声才让他们意识到发生了不测事件。

在劫持刚刚发生时,2名使馆的女工作人员从使馆后窗爬了出去,成功逃走。还有2名男工作人员试图从楼上逃走,其中一人成功爬到隔壁的办公楼上逃脱,而另一个人跳到地面后摔伤,没有来得及逃走又被恐怖分子拖回使馆。此外,再没有人能够逃走。最后,共有26名人质被劫持,其中有18名使馆工作人员和8名其他人员,人质中有4名英国人,分别是警官洛克、使馆厨师莫里斯和2名来自英国广播公司(BBC)的记者。

这些恐怖分子很快就向外界公布了自己的身份和要求——他们是一个自称“解放阿拉伯斯坦民主革命阵线”的组织(阿拉伯斯坦是伊朗境内一个以阿拉伯人为主要居民的地区,他们在以波斯人为主体的伊朗境内属于少数民族,所以一直以来都在寻求地方自治),试图以这些人质为筹码与伊朗当政的霍梅尼政权进行谈判,使其释放被关押的92名阿拉伯斯坦自治运动成员。这6名恐怖分子的首领名叫昂·阿里·穆罕默德,绰号“萨利姆”,27岁;其余5人都是20岁出头的年轻人。他们共携带3支勃朗宁大威力手枪、1支阿斯特拉转轮手枪和2支波兰“蝎”式冲锋枪,此外还有5枚手榴弹。

劫持事件发生后,英国方面立即做出反应,首先抵达现场的是伦敦警方的特种单位,如D11警察射击队、特别巡逻队以及C13反恐部队等单位。谈判专家也立即开始与恐怖分子接触,被劫持的英国警官洛克则充当双方之间沟通的中间人。但SAS并没有获得在第一时间处理事件的权力,他们甚至在事件发生时毫无所知。直到11时48分,1名已经转入警察部门的前SAS成员通知了他们,他们才得知这一劫持事件。据说,还没有等国防部下达出动的命令,SAS就已经出发了。

为了避开非常敏感的新闻记者,当天处于24小时待命状态的SAS特别项目小组(SPT)是分批出发的。SPT小组由1名上尉率领,共计25人,也被称为“红队”,他们首先出发,作为先头部队到达现场;另一组与之进行轮流执勤的SPT也是25人,称为“蓝队”。当晚21点30分,两组SPT的50名队员全部到达事发现场。

对峙6个日夜

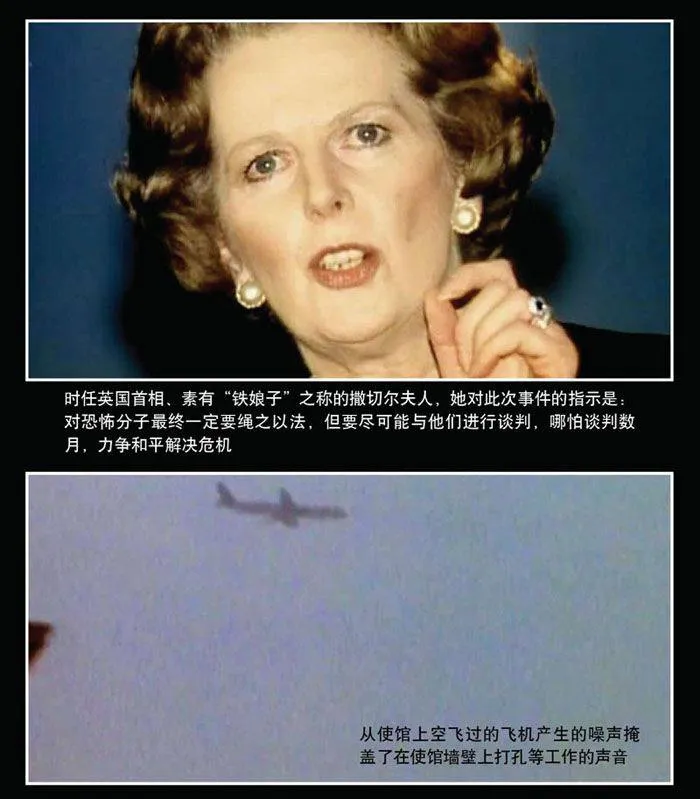

正如上面所提到的那样,SAS并没有在第一时间获得处理这次劫持事件的权力,当时的指挥权仍然在伦敦警方手里,而不是在对SAS拥有指挥权的军方手里。当时,英国首相、素有“铁娘子”之称的撒切尔夫人对此次事件的指示是:对恐怖分子最终一定要绳之以法,但要尽可能与他们进行谈判,哪怕谈判数月,力争和平解决危机。据此,英国内政部长怀特劳下令:只要恐怖分子杀死2名以上人质,将考虑对使馆发动攻击,SAS应做好战斗准备。也就是说,SAS发动攻击的前提是恐怖分子杀死2名以上人质。

SAS到达现场后立即投入相关的准备工作,此次行动的代号是“猎人”。他们首先制定了各种情况下的应变计划,以应对可能出现的不同事态。使他们感到幸运的是,伊朗使馆的1位管理员在事发当天正好轮休,他对使馆内部的构造和设施了如指掌。根据使馆结构图纸并在管理员的协助下,一个与使馆构造完全一样的模型(分为地下室和地上5层楼房)被建造起来,SAS队员们开始在这个模型内进行演习。更重要的是,这位管理员提供了一个非常关键的信息——使馆1楼、2楼的窗户都是钢制结构,这就让原有方案中使用大锤砸开窗户的办法不可能行得通,必须使用别的办法打开通路。

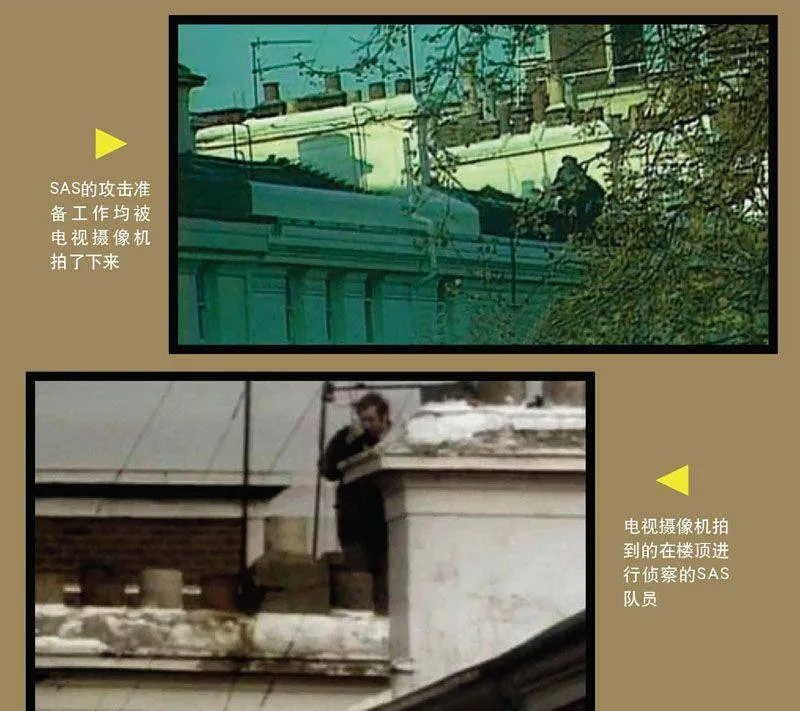

与此同时,伦敦警方竭尽全力搜集情报。他们在使馆隔壁房间的墙上用钻头打孔,然后放置窃听器和针孔摄像机,监视使馆内部的情况;为了掩盖钻头工作的声音,警方让燃气公司在使馆附近地面上打钻,假装进行工程维修,而且还通知希斯罗机场调度飞机起降在使馆上空频繁飞过。SAS还在使馆附近建筑物上安排了众多狙击手,他们也把观察到的情况源源不断地报告给指挥部。随着警方谈判专家的努力,先后有5名人质被释放,其中一位名叫克里斯·克拉玛的BBC记者透露的信息对了解使馆内部情况起了很大作用。克里斯被劫持后突然病倒,经过双方谈判被释放,他出来后向警方报告了恐怖分子的人数、武器配备情况,从而使警方掌握的情报更为准确。SAS在此期间几次从隔壁房间到达使馆的楼顶进行侦察,发现楼顶上有一个从里面锁住的天窗。1名队员试着把天窗玻璃上的防水铅条拆下,并取下玻璃,这样就有了一个可靠的进入通道。

另据被释放的人质描述,首领萨利姆及其手下的5名年轻恐怖分子本来以为只要1天时间就可以成为“英雄”,谁知事情拖了4、5天后还是没有结果。这样一来,萨利姆开始变得烦躁起来。终于,萨利姆在5月5日下午18时50分枪杀了1名人质,并且通过电话告知英国警方。英国政府随即召开紧急会议,但内政部长怀特劳仍然坚持需证明有人质被杀后才能命令SAS出击,因为他怀疑那几声枪响只是恐吓。随后不久被杀人质的尸体被丢到使馆门外,这是使馆内名叫拉瓦萨尼的新闻主任的尸体。之后,使馆内又传出3声枪响。至此,SAS发起攻击的前提条件已经具备:1名人质确认被杀害,还有另外的人质可能被杀害(后来证明当时并没有第二名人质被杀害)。

事件发展至此,首相撒切尔夫人亲自下令将事件管辖权由警方移交给军方。5日晚19时07分,SAS指挥官麦克·罗斯中校接过指挥权,“猎人”行动正式开始。行动计划是同时对使馆的6层建筑物进行攻击(含地下室和5层地上建筑物):其中红队负责上面3层,由2个4人小组从楼顶索降攻击3楼和4楼,另1个小组从天窗进入攻击5楼;蓝队负责下面3层,由3个4人小组分别攻击地下室和1楼、2楼。整个行动都在狙击手的掩护下进行。此外,还有约20名SAS成员负责外围警戒。与此同时,警方的谈判专家仍然在与恐怖分子周旋。

多方位发起攻击

正当谈判专家与恐怖分子交流时,SAS队员的耳机里传来了暗号指令:“伦敦桥”——这是“猎人”行动开始实施的命令暗号。

19时26分,SAS安放在楼顶的炸药爆炸,攻击开始。红队的2个4人小组分别索降到3楼和4楼阳台,将窗户砸开投入闪光弹后冲了进去,另一个小组则打开天窗进入5楼。蓝队负责攻击2楼的4人小组利用提前在窗户上安装的炸药将窗户炸开,随后也进入楼内。攻击一楼的小组也采取爆破方式炸开窗户冲进去,负责地下室的小组则用大锤砸开使馆后侧地下室的窗户进入使馆内部。这样,至少有24名SAS队员攻入使馆,他们全部身穿黑色作战服,戴着防毒面具,使用加装战术灯的MP5冲锋枪。

从2楼进入的蓝队小组冲进去后,首先将那个房间内的1名人质救出,然后继续向内部进行搜索。听到爆炸声的萨利姆企图去拿枪时,警官洛克突然用肩膀撞向他的腰部,两人在房间门口扭打起来。洛克突然听到有人让他“闪开”的喊声,他就势闪到一边并听到一阵猛烈的枪声。当他回头看时,萨利姆已经被SAS队员击倒在地上。从一楼和地下室进入的蓝队队员也展开搜索行动,对每一个房间都不放过。当2名队员就要进入大使办公室时,门突然被推开,1名持枪恐怖分子出现在门口。反应迅速的SAS队员马上开枪击中了他,这名恐怖分子蹒跚退回办公室内,并最终死在大使办公室内。

在蓝队开始行动的同时,红队的一位名叫汤姆的队员在索降过程中手套被绳子缠住无法挣脱,而此时先前索降的队员投出的闪光弹引燃了房间内的窗帘,汤姆正好处于有火苗冒出的房间窗户的上方,如果不及时挣脱他就会被烧死。而在阳台上的队友却毫无任何办法,只能寄希望于楼顶队员发现后将绳子割断。楼顶队员从无线电里听到汤姆被烧伤的尖叫声后,才发现他被困住了。汤姆因躲避火苗而不断来回晃动,如果割断绳子的时机不适当,就会使他摔在火堆里或水泥地上,后果不堪设想。在这个节骨眼上,SAS高超的军事素质展现出来。楼顶队员在看到汤姆正好晃到阳台上方时干净利落地割断绳子,汤姆安全落在下面的阳台上,并没有受到太大的伤害,而他成为该组第一个冲进使馆内部的队员。红队队员冲入3楼后,直奔情报显示的关押绝大多数人质的办公室。然而,当他们进入这个办公室时却发现人质已经被转移到电报间,房门也被锁上。他们设法破门而入电报间时,电报间里的1名恐怖分子已经开始枪杀人质,当时造成1名人质死亡,2人受伤。关键时刻,红队队员突入房间将这名恐怖分子击毙。

剩下的3名恐怖分子看到大势已去,便混入撤出的人质中,企图混出使馆。其中1名在经过汤姆面前时,汤姆只觉得这张脸很面熟,这名恐怖分子虽然没有被汤姆认出来,却立即被人质指认出来,SAS队员立即不由分说地将其击毙。还有一名恐怖分子混在人质中在下楼过程中被击毙。人质撤出使馆后,都被要求在使馆后院的草坪上接受检查,最后1名恐怖分子就在这时被逮捕。后来,他被判处终身监禁。

至此,“猎人”行动全部结束。19时40分,整个大楼的搜索工作完成。13分钟后,SAS完成全部工作,将现场指挥权重新交给警察部门。从19时07分接过指挥权算起,整个行动只用了46分钟。最后,6名恐怖分子中的5人被击毙,1人被逮捕;26名人质除5人被释放外,死亡2人(其中一人在攻击开始前被杀害,另一人在SAS到达前在电报间内被杀),剩下的人质全部获救。SAS部队只有汤姆受了轻伤,没有误伤任何一个人质。“猎人”行动大获成功。

成功中亦见不足

此次反劫持人质事件使得SAS这支原本较为隐蔽的特种部队随即变成全世界闻名的反恐精英部队,除了媒体的宣传外,其出色的行动才是关键。作为一次成功的反劫持行动,“猎人”行动有很多成功经验值得学习,但也有一些不足。

成功经验

首先,SAS高超的作战能力为行动的成功奠定了坚实的基础 SAS作为一支在二战期间建立起来的军方特种部队,其主要任务是执行敌后破袭和侦察任务。SAS关注反恐怖行动,是从“慕尼黑事件”开始的。后来,部队开始接受反恐训练,其下属的每个中队都要轮流执行反恐作战执勤任务。他们处于24小时不间断待命状态,其乘坐的直升机和一架C-130运输机也处于同样的待命状态,只需几分钟就可以起飞,最多3小时内就可以把队员送到英国任何一个地方。这么高的战备度,保证了部队可随时投入战斗,而这一点对于突发的反恐行动来说至关重要。

SAS队员的个人战斗素质非常高,其队员都是从英国陆军的志愿者中以极高的淘汰率优选出来的。每个人都要在SAS特有的“死亡屋”内进行严格的营救人质训练,之所以叫做“死亡屋”,是因为如果一枪未能击中正确的目标就算作失败。他们必须训练出闯入房间后在极短的时间内辨认出恐怖分子,并在其伤害人质之前将其击毙的技能。经常出现的情况是这样的:当SAS队员进入“死亡屋”时,有3个或更多的假人背对着他,突然这些假人移动起来,但只有其中一个持有武器,SAS队员必须在3秒钟时间内快速识别并将其击中。这样的训练只有一个目的,就是提高SAS队员的反应速度和战斗技能。高强度的训练造就了SAS队员出色的作战能力,成为其完成作战任务的基础。

SAS在执行反劫持任务时,最主要的武器是MP5冲锋枪,还使用勃朗宁大威力手枪和西格-绍尔手枪。此外,SAS当年非常有开创性的一点是在行动中广泛使用闪光弹。闪光弹可以产生极强的闪光,足以令房间内的恐怖分子暂时致盲,从而可以顺利突入房间。因作战环境往往充满烟雾,当时SAS在使用的MP5冲锋枪上还安装了战术灯,用以在烟雾环境中搜索目标;而且为了防止烟雾进入队员口鼻内,SAS队员在攻击时都头戴防毒面具;他们穿用的作战服也是特制的,具有一定的阻燃作用。这些特种装备现在看来很常见,并且已成为当今反恐部队的“标准”装备,但在1980年代就已被SAS在反恐行动中使用,可见当时其反恐装备理念已达到了很高的认识水准。

其次,SAS的战前准备工作非常周密 SAS在赶到现场之后立即投入战前准备工作,一方面进行侦察,另一方面制定作战计划,并在建造的使馆模型内进行演习,以对计划进行补充完善。

SAS不仅仅利用更早进入现场的警方提供的情报,而且自己还派出人员进行现场侦察。在SAS到达现场的初期,行动的指挥权虽然掌握在警方手里,但他们并没有消极等待,而是积极主动地进行作战准备。

SAS为应付可能出现的不同的事态,预先制定了两套行动方案——即行方案(简称IA方案)和延时方案(简称DAP方案):即行方案用于部队在没有充分情报保障的情况下被迫立即发起强攻时采用,方案规定队员砸开使馆门窗,投入闪光弹后消灭各个房间内的恐怖分子;延时方案用于选择有利时机,最好是在恐怖分子筋疲力尽而人质具体位置已经搞清楚的情况下采用。制定方案后,红蓝两队各按一套方案进行准备,每12小时轮换一次,以熟悉每一套方案。

在对峙期间,恐怖分子首领萨利姆提出要求派客车将所有人送到机场,然后在那里释放剩下的英国人质,其他人质将被带离英国。根据这一情况,SAS将计就计立即制定了一套客车方案。根据这一方案,1名身材矮小的SAS队员化装成客车司机运载恐怖分子和人质,在途中突然停下,由埋伏好的SAS队员从汽车前后和一侧发起攻击,消灭恐怖分子并解救人质。最后,SAS发起攻击时采用的是延时方案,但另一方案的演练也提高了部队应付突发情况的能力。此外,SAS还利用使馆模型不断对行动方案的细节进行完善,使得最终的攻击方案取得胜利。

第三,SAS的攻击计划比较高效 一般来说,任何攻击战术都着眼于迫使敌方处于多方向交战的不利境地,也就是说如果条件具备,己方最好采取从多个方向同时发起攻击的战术,而且攻击要迅速,出其不意。

SAS对使馆的攻击计划既满足多方向同时攻击的要求,也满足快速性的要求。攻击计划的核心是以24名队员分为6个4人小组,同时对使馆包括地下室在内的6层建筑物进行攻击。其中红队分为3个小组负责上面3层,蓝队则以3个小组对付下面3层,这就使得任何一层的恐怖分子都在同一时间内遭到攻击,他们无法进行机动而且也无处可逃。尽管根据已经掌握的情报可以知道恐怖分子和人质所在的位置,但情报往往有滞后性,发起攻击时恐怖分子和人质可能已经移动了位置。当时的情况也确实如此,当红队队员直扑情报显示的关押绝大多数人质的办公室而落空后,发现人质已经被转移到电报间。他们迅速转移攻击方向,在恐怖分子刚刚杀死一名人质后就赶到将其击毙,解救了剩下的人质。在快速性突破方面,SAS对安装有钢制门窗的1楼和2楼采取爆破方式破窗,而对其他门窗则采取以大锤砸开的方式,一旦打开通道,部队即可突入发起攻击,使恐怖分子来不及组织有效抵抗以及杀害人质就被消灭。

第四,攻击结束后严密控制人质,并对现场进行清理搜索,不使恐怖分子混在其中逃脱 恐怖分子并不是正规军队人员,他们经常身穿便装行动。更要命的是,这些恐怖分子是阿拉伯人,他们在体貌特征方面和波斯人区别并不很明显,而伊朗大使馆内则有很多伊朗方面的工作人员,这就使辨认恐怖分子有很大困难。在看到大势已去后,残存的恐怖分子很可能混入人质中企图逃走。为了防止这种情况发生,SAS在将人质疏散出使馆后,不是让他们赶快各自逃命,而是将他们集中到使馆后院的草坪上进行甄别,以防止漏网的恐怖分子混在其中,而最后一名恐怖分子就是在人质中被查出抓获的。尽管情报显示的6名恐怖分子都有了下落,但最终SAS还是对使馆进行了清理搜索,以防止有另外的恐怖分子漏网。

存在不足

尽管“猎人”行动是全世界范围内反劫持行动的范例,但也不是完全没有不足之处。SAS在行动中并没有充分考虑到无孔不入的新闻记者和电视媒体对行动的影响,这让他们当时感到有些措手不及。不管是SAS在攻击前在使馆楼顶的侦察活动,还是攻击准备就位时的情景,都被记者用电视摄像机拍了下来,并被直接传输到电视机(本文部分图片即来源于BBC纪录片的资料镜头)。如果当时恐怖分子也在看电视直播的话,那么SAS的攻击准备就会完全暴露,攻击的突然性就会完全丧失。因此,当前进行特种作战必须考虑新闻媒体特别是电视直播的负面影响。

另外,SAS在此次行动中有过度杀伤的嫌疑。事后的验尸结果表明,恐怖分子都是被近距离内发射的大量冲锋枪弹击毙的。其中1人身中21弹,而混在人质中下楼时被击毙的恐怖分子居然身中27弹,如果不是最后1名恐怖分子身上没有武器,恐怕也难逃一死。

编辑/郑双雁