世外桃源何家大院

邯郸市峰峰矿区大社村有一处何家大院,在这处大院南大门上刻有“又一村”三个字。有人将这三个字解释为“村子中的村子”,说是何家人将这处大院建成了“桃花源”。事实果真如此吗?传说何家大院曾经历一场不小的战争,这又是为何呢?

与世隔绝的小天地?

南大门上的“又一村”三个字很容易让人想起陆游《游山西村》中“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的诗句。然而,陆游笔下的“又一村”与何家大院的“又一村”是完全不同的意境。

当地村民从这三个字上,加入了他们对何家大院的想象,“世外桃源、与众不同”是听到的最多的词。那么,何家大院真的是桃花源吗?

除了南门,何家大院还开有东门和西门。东门为正门,何家人进出大院走的是这扇门。可惜东门于上世纪90年代初在村子进行重新规划时拆除。大社村村委会主任张进军回忆说,东门高门槛、宽门框,两旁有上马石。门前有一对青石石狮,“石狮嘴里含着石球,可以来回滚动,但是任凭你如何玩弄,石球是从嘴里拿不出来的。”

东门虽已拆除,对面的影壁却保存了下来。这块影壁高3米多,宽6米,砖雕山竹图案因年久风化,只能看出大概轮廓。

西门门洞用青石砌成拱券式,宽阔、厚实、坚固。券顶上建有“栏马”。“栏马”是指房上垒砌的三尺多高砖墙。“栏马”上都开有枪眼,是一种防御性建筑。整个何家大院屋顶外围都建有“栏马”。西门上的“栏马”除了枪眼还开有一扇圆形窗户用以瞭望。

南门也是拱券式,只是券顶上建有小屋,名叫“箭楼”。屋内四面开有瞭望窗和枪眼。从这扇门进去,可以到达碾磨坊、粮库、伙房、骡马房等院落,加上院内水井——“如果将三扇大门关闭,住在何家大院内的人就是不出去,生活个一年半载也不成问题。何家大院就像一片小天地,换句话说就是‘桃花源’。”何家后人何文军说。

主人曾富甲一方

不出门也可以生活上一年半载,何文军的这句话并非夸大。

峰峰矿区作协主席苏洪源说:“在清光绪中期,何家发展到了鼎盛时期,这时的何家是武安南部首富。”

张进军说:“大社村曾隶属于彰德府(今河南安阳市)、武安县,到上世纪50年代末才划归到峰峰矿区。”

过去,武安县山南有13个村,大社村位于中心地带。这里好地多,粮食产量大。何家的富有就是因为拥有大量的土地,也就是“地主”。

何文军说:“何家兴盛时,土地有六千多亩,大社村周边的邵庄、淑村等地都有何家的粮仓。”

何家将这些土地出租给农民,从中收取地租。当时地租的主要形式有两种——八割地、打种地。

八割地,也就是地主家人自己种地,到麦子成熟时让别人来收割,然后以“一石两斗”的酬劳支付;打种地,是指将土地完全出租给农户,但是为其提供牲口、农具。农民自主耕种、锄地、上粪、收割,每年的收成与地主“对半开”。

“在这里,还是打种地的农户多。”何文军说。

在何家兴盛时,何家是由何芝瑞执掌家事。何芝瑞小名何现廷,因人们常叫他“老现”,所以何芝瑞又被人叫做“何老现”,久而久之又简化成“何老先”。何家是从何芝瑞时发家,直至兴盛。何家大院虽始建于同治末年,但是何家大院规模的成形,却是由何芝瑞一手操办。

客位院的威慑

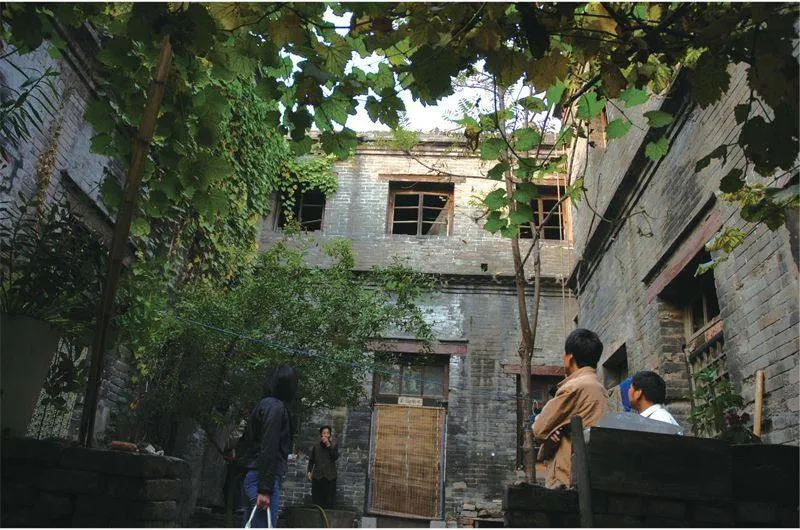

何家大院分东西两处大院,占地一万六千多平方米。西院为主院,共有大小院落26座,房屋500多间;东院为何家用于养殖、加工的建筑物。现在西院保存基本完好,东院多数房屋或倒塌,或改建。

整体上,何家大院呈一个正方形——四周围墙各长100米。

大院东、西、南面有大门,北面开一小门,这扇门通往何家后花园。后花园占地900多平方米,拆除后,有八户人家在此盖了新房。

从东大门进院,第一个院是“客位院”。这是一处三进院,南北都是二层小楼。一进院叫“洗尘院”,过厅石阶两旁左侧曾种植海棠一株,右侧曾有绿竹四根,寓意“喜迎四海宾”。院内西面建有茅厕,南面建有木楼。客来,先在此院解手洗脸,然后登楼休息,等候主人接见。

穿过厅,进二院。这处院北房五间,东西厢房各三间。北房为迎客正房,四根明柱支撑抱厦。北房内曾放一座屏风,“紫檀框架,绘有山水图案”。北房后墙开有一扇小门,可以通往第三处院落——后楼院。

后楼院北房似一座堡垒,高深、庄严。登楼而上,处处可见枪眼。

苏洪源说,整个客位院,一进院小巧清雅,二进院富丽堂皇,三进院高大巍峨。“亲近之中又有很大的威慑力。宾客至此,可以随心谈论,却不敢有叵测之心。”

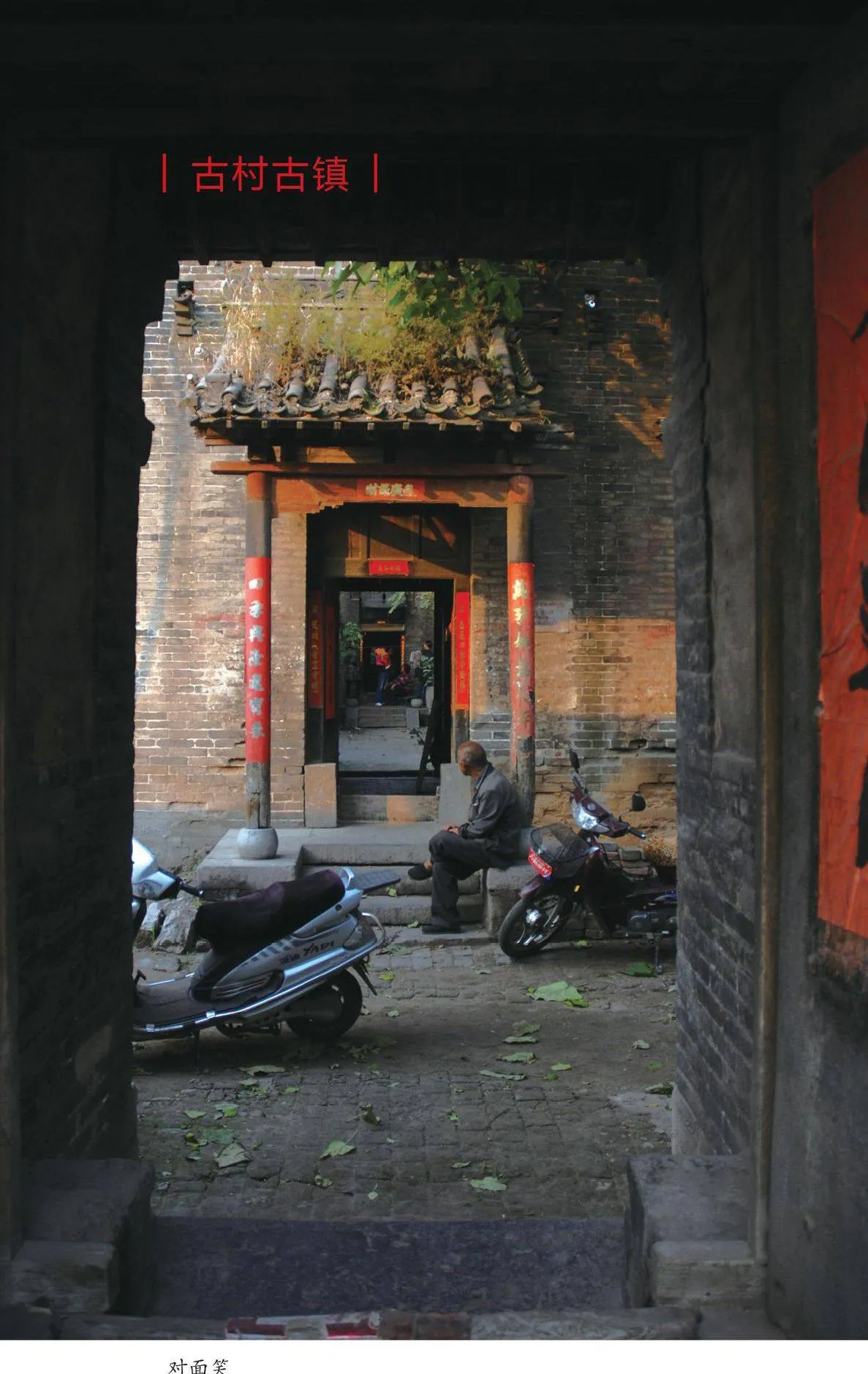

两处院 对面笑

客位院对面为何家祠堂,西侧紧邻“对面笑”院。“对面笑”是指在一处座北朝南的院一街之隔再建一处座南朝北的院落,两处院落的大门相对,所以称为“对面笑”。

苏洪源说:“这种民居建筑格局在冀南地区是比较常见的,一些大户在建大院时经常采用。比如武安富商房家建的大院中就有类似的建筑格局。过去大户家族子孙后代频频分家,这种建筑,它是营造一种和谐的氛围,意思是相互照应。另外,这样的建筑格局也比较好看。”

两处院前的街道宽不过3米,因此人们也常将这两处院“合”为一处院看,称这处院为“九门相照”院。然而,这个说法何文军并不认同,因为“两处院共有11扇门。”

在过去,“九”是建筑的最高等级,建“九门相照”大院是大户人家地位的象征,所以,这是一种很受大户人家青睐的建筑格局。但是这种建筑有犯上的风险,因此,建筑者往往通过一些小伎俩来改建这种庭院,比如伯延镇徐家大院故意将“九门”中轴线上的其中一扇门建偏。然而,何家作为“武安南部首富”,为何不建一座“九门相照”大院呢?

苏洪源说:“这或许与何芝瑞的出身有关。何芝瑞并非像一些‘土财主’一样,只知道贪图享受。据记载,他有很高的文化修养。凭何家的实力,建十座‘九门相照’也够了,但是‘九门相照’是‘一进五’,太幽深、冷清,或许是他不喜欢这种封闭的空间。而且,当时大户盖房时多用此建筑,或许他也不屑于‘九门相照’的俗气,而追求更高雅的文化,比如建造‘书房院’就是很好的证明。”

建造暗道的作用

“对面笑”院西侧为“绣楼”院,“绣楼”为何家女儿住的院落。事实上,过去这处院是否为“绣楼”院还有待考证。

这处院的门楼顶上盖有两个卷棚顶的小房,张进军据此推断这处院是“绣楼”院。他说:“曾有一次到山西皇城相府旅游,导游告诉我们,这种‘顶’(卷棚)是女儿院的象征。”

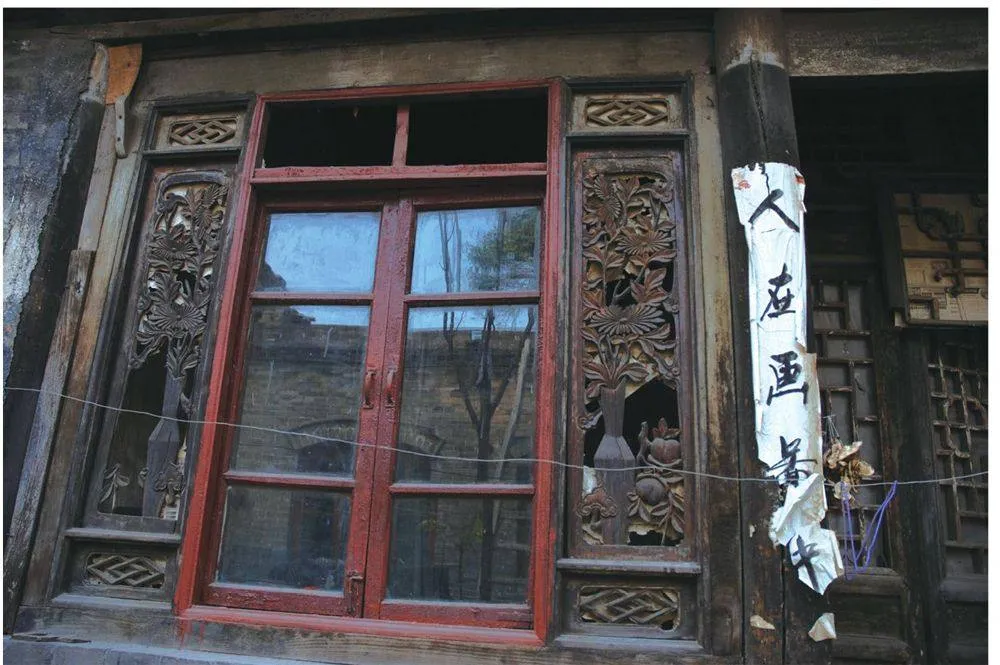

这处院西邻西大院,这是何芝瑞居住的院落。西大院是整个何家大院建筑群中最开阔、最高大、最亮堂的院落。这处院南北长16米,东西宽8米。东西厢房各四间,北房7间。正房从地面到屋顶高有5米,又建在1米多高的台基上,高出左右厢房近一半,所以正房显得十分气派。

民国时期,曾在何家打过短工的郭振永记得这西大院“房梁都是漆过的,非常漂亮。”

西大院东厢房北、南、东面不与邻近院落的屋舍挨靠,这在其他院落是没有的,它们之间被一条八尺宽的过道隔开。那么,这里为何要建一条过道呢?

何文军说,这是大院主人修建的一条隐蔽的暗道——何家人可以由此进入正房东面的暗室,又可以环院穿行。

苏洪源说:“可以设想:假如有人贸然来犯直奔正房,那么居住者就可以在听见动静后,从暗室来这条过道,然后不声不响地绕到进犯者的背后;如果来的人多,寡不敌众,他还可以悄悄溜走。”

栏马、箭楼、高楼枪眼、暗道,何家建造如此多的防御又是为什么呢?

借来大炮打大院

或许,听了红枪会与天盟会在何家大院内的一次交火,我们就不难理解何家大院为何建造这些防御了。

红枪会、天盟会都是农民武装组织。民国末期,红枪会与天盟会经常发生摩擦。开始的几次交手,都是天盟会取胜。何家当时有人加入天盟会,一次红枪会得知天盟会的人聚集在何家大院时,红枪会就来攻打何家大院。

激战了几天,顶多算是个平手。于是,红枪会向奉军借来大炮,仗又打了一天一夜。结果是 “在何家墙上炸开了两个洞,何家大院还是拿不下。”

郭振永说:“何家养着二三十个人,相当于现在的保安,他们都配着枪。一次打仗,南门上有人就被土匪打死了。后来,门都用铁皮包裹起来,门闩也是。”

打仗时,何家大部分人提早搬了出去。仗打完后,何家人又回到家中,“清扫出的鸡蛋壳,就有两大粪筐。”何文军说,这些都是当时住在何家的天盟会的人吃的。由此,也可以看出当时何家家底的殷实。

吸大烟导致没落

过着富足生活的何家人,后来有人开始吸大烟。郭振永说:“当时何家有个叫何宝玉的,他抽大烟,不仅他抽,其他人也抽。家里有人抽大烟了,也就开始渐渐衰败了。”

何文军说:“抽上大烟后,家事也就不管了。抽光了家底,就开始卖地。二老爷抽大烟,爷爷也抽大烟。后来父亲分家时,何家只剩80多亩地了。再迟一点,就开始卖房子,很快就没落了。

五 鬼 门

何家大院东大门对面有一处院,这处院被称为“五鬼”院,因为它的大门开在西北,在风水上来说这是“五鬼”门。这处院为一进院,东屋为上。那么,是谁建了这处院呢?

这处院的建造者也是何老先,而且是他专门让人建的这处院。这处院是为接待衙门差役和上面派下来的催粮派款者。他把这些人看作是“歪门邪道”之流。何文军说:“来了不是敲诈钱就是胡乱抓人,让他们进出‘五鬼’门,表示对他们的蔑视。”

苏洪源说:“这也从侧面看出,何老先不愿从政的心理。”

“官府也确实是曾让何老先到衙门工作,都被他婉言谢绝了。”何文军说。

何家世代经营土地,少有商号买卖,何老先侄儿何绍先曾任河南雄县问官(相当于现在的县级秘书长),也算是何家最大的官。