我国初中生性别角色发展现状调查分析

〔摘要〕为揭示我国初中生性别角色的发展现状以及发展中的问题和特点,本研究采用性别角色量表(CSRI-50)对某地区初中生进行调查,发现双性化、未分化、单性化(男性化与女性化)比例各约占30%,双性化替代单性化成为初中生性别角色发展的新趋势,未分化现象也极为普遍;此外,中学女生双性化发展明显优于男生。

〔关键词〕初中生;性别角色;双性化;未分化;单性化

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕A

〔文章编号〕1671-2684(2013)17-0004-03

一、引言

性别角色是指个体在社会化过程中通过模仿学习获得的一套与自己性别相应的行为规范。目前该领域的研究比较一致地认为男性化、女性化是相对独立的单一维度,并将性别角色类型划分为双性化、男性化、女性化和未分化四种类型,认为双性化个体具有较高的自尊、自信、幸福感,有较少的心理疾病,有较好的社会适应能力,对环境持开放态度,有和谐的人际关系,是理想的人格模式。随着“双性化”概念的提出,有学者认为性别角色的发展已超越了故有的单性化发展,提出性别角色发展的转化模式。转化模式认为,童年期和青春期的个体会严格遵守传统的性别角色观,从未分化状态开始发展与自身性别一致的性别角色类型,随着年龄增长,个体的性别角色观念不再刻板,变得更加容易接受自身或他人的异性特质,因此,在成年期“双性化”成为性别角色继续发展的主要趋势。Fischer等人的调查结果进一步支持了“转化模式”,排除社会期许的影响,他们发现年龄与个体身上的异性正性特质存在显著正相关,而与自身性别相同的正性特质相关不显著;他们还指出,伴随年龄变化,生活重大事件的发生(例如结婚、养育孩子、经济独立),认知思维的发展,自我同一性发展等因素可能才是导致“双性化”个体形成的真正原因。

近年来我国关于性别角色的研究发展迅速,多数研究采用BSRI或重新编制的量表对局部地区的大学生性别角色现状进行调查,结果表明,近十年来大学生的性别角色发展现状已发生巨大变化,传统的单性化比例呈显著下降趋势,而双性化、未分化比例呈同步增长趋势。

综上,现有研究主要以大学生为研究对象,缺乏对中学生这一年龄段的取样,若进一步考察中学生群体,无疑会获得更多性别角色发展变化的重要信息。因此,本研究采用最新的本土化性别角色量表——CSRI-50,抽取某地区的初中生,以期客观深入地反映我国初中生性别角色的发展现状,揭示其中存在的问题和发展特点。

二、研究方法

(一)研究对象

选取某地区5所中学的初一至初三年级学生,共发放问卷700份,回收有效问卷585份,有效回收率83.6%,其中男生321人,女生264人。

(二)测量工具

采用刘电芝编制的中国大学生性别角色量表(CSRI-50,2009),该量表由三个分量表组成:男性量表(16个项目),女性量表(16个项目),中性量表(18个项目)。中性量表不计分,起干扰作用。施测时,被试在“1完全不符合”到“7完全符合”7个等级上评定量表中形容词符合自己的程度,依次计1分至7分。男性和女性量表的内部一致性系数分别为0.89和0.86,重测信度分别为0.82和0.80,以BSRI为效标得到的效标效度分别为0.84、0.83,信、效度良好。按男性化分量表得分(M)和女性分量表得分(F)的中位数(男性4.8分,女性5.0分)将性别角色分为四类:未分化,M﹤4.8,F﹤5.0;女性化,M﹤4.8,F﹥5.0;男性化,M﹥4.8,F﹤5.0;双性化,M﹥4.8,F﹥5.0。

(三)测验程序

第一步,为保证CSRI-50适用于中学生,需要对量表进行适当修改。在对随机抽取的154名初中生(初一78人,初二76人)进行访谈后发现,学生对量表中10个形容词不理解或理解不准确,本研究采用在10个词语后面注释的方式来弥补。为保证中学生是根据符合自己的程度来评定的,本研究在每个形容词前加上“我是”,变为陈述句形式,如“我是男子气的”。

第二步,正式施测。主试由心理学专业教师或课题组成员担任。施测前,主试已明确测验目的和指导语。施测时,主试发放问卷,说明指导语并回答被试的疑问,被试完成后统一回收问卷,测验过程约15分钟。

(四)统计方法

所有的数据使用SPSS 15.0录入和进行数据分析。

三、研究结果

(一)初中生群体性别角色总体分布

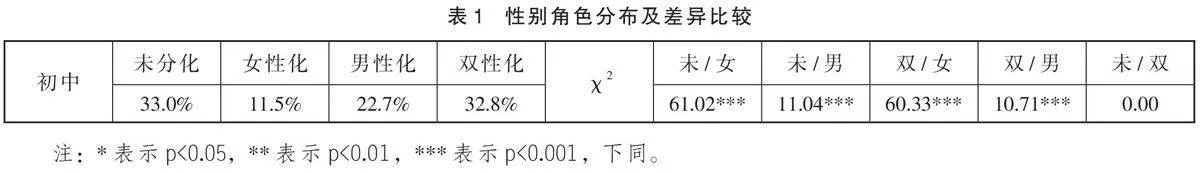

如表1所示,双性化、未分化和传统的单性化(男性化+女性化)比例各约占三分之一。统计考察表明,四种性别角色类型间具有显著差异(χ2(3,585)=73.39,p<0.001)。进一步两两比较,除未分化与双性化两者间差异不显著外,其余各项间都有显著差异(见表1)。

表1 性别角色分布及差异比较

初中未分化女性化男性化双性化χ2未/女未/男双/女双/男未/双

33.0%11.5%22.7%32.8% 61.02***11.04***60.33***10.71***0.00

注:*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001,下同。

(二)初中生群体性别角色年级发展趋势

进一步比较四种性别角色类型在年级上的变化发现,未3分化发展在初二年级达到高峰,到了初三年级有大幅度的下降,χ2检验显示初二年级的未分化者显著多于初一、初三年级的未分化者(χ2(1,145)=3.89,p<0.05;χ2(1,122)=11.58,p<0.001);双性化发展的年级走势则是头尾微扬,但χ2检验显示各年级间无差异。结合以上两者的发展趋势来看,未分化比例在初三下降的同时,双性化比例有所增加,两者呈剪刀差走势。男性化和女性化在初三年级都得到了一定程度的发展,但各年级间均无显著差异。

表2 初中生性别角色年级变化趋势

未分化女性化男性化双性化

初一32.4%10%22.8%34.7%

初二42%9.1%18.2%30.7%

初三25.3%15.3%26.8%32.6%

(三)不同性别中学生性别角色分布

如表3所示,中学女生的四种性别角色类型比例由高到底依次为双性化、未分化、女性化、男性化;中学男生的四种性别角色类型比例由高到底依次为未分化、双性化、男性化、女性化。女生双性化比例显著高于男生(χ2(1,193)=4.323,p<0.01);男生、女生未分化比例都较高,两者没有显著差异(χ2(1,192)=0.42,p>0.05);在单性化上,女性的女性化比例高于男性女性化比例,男性的男性化比例高于女性男性化比例。

表3 不同性别中学生性别角色分布差异比较

性别未分化女性化男性化双性化

女31.7%(91)18.1%(52)12.8%(15)36.9(106)

男34.2%(102)5%(15)31.9%(95)28.9%(86)

注:表中数据括号内为人数,括号外为百分数。

四、讨论

(一)“双性化”成初中生性别角色发展新趋势

从四种性别角色类型的分布来看,双性化、未分化比例都显著高于男性化和女性化,表明传统的单性化不再是主导的性别角色类型。国内外许多学者认为,在生活节奏加快、竞争激烈的信息社会里,传统性别角色类型将会很难面对复杂多变的社会环境并限制个人的发展。众多研究也已证实,双性化个体具有较好的社会适应能力、灵活性和可塑性,是最为理想的人格模式。将一些研究我国大学生性别角色发展的调查数据比较来看,李少梅1998年、付迎春2008年和刘电芝等2009年调查所得的大学生双性化比例依次为19.4%、24.8%、33.0%,人数在逐渐增多。这表明社会的飞速发展对我国青少年提出了更全面的要求,“双性化”将成为我国青少年性别角色发展的新趋势。

(二)初中生未分化现象极为普遍

初中生未分化比例所占比重也很高,说明中学生未分化现象十分普遍。大量研究证实,未分化是最差的性别角色类型,心理健康水平最差。由于未分化类型拥有男性和女性的消极特质较多,而拥有男性和女性的积极特质较少,容易出现身心合一感失调、自我结构平衡感失调,以及人际交往和社会适应能力不足等心理jXm4GjXB+R49DudZS+funOXlJUUoW6PHoBRt0kOpQIM=健康问题。此外,受多元文化的冲击,以及在外界媒体的误导或学校、家庭相关教育的忽视下,部分缺乏自我意识的青少年容易迷失自我,导致性别角色发展严重偏移——“未分化”者大量增加。有学者已经意识到未分化迅速增加的严重性,明确提出我国青少年性别角色的引领迫在眉睫,进一步创造双性化发展的条件与抑制未分化滋生的环境同样重要。

(三)初中女生性别角色发展略优于中学男生

统计检验显示,初中女生双性化比例显著高于男生(p<0.01),未分化比例也低于男生。更值得注意的是,女生男性化比例(12.8%)大约是男生女性化比例(5%)的两倍。这些数据在一定程度上说明女生的性别角色发展发生了很大的变化,而且略优于中学男生的发展。原因可能是多方面的。

第一,有研究者了解到,在我国特殊的国情下,很多父母注意培养女孩的独立性与竞争性,并要求她们克服女性的一些弱点,这种“强调双性化、男性化并淡化女性化”的培养方式可能是女生双性化、“假小子”增多的原因之一。

第二,也有研究表明,女生性别认同的发展要早于男生,但一开始并不认同自身性别有优势,特别是青春期的女中学生,已经意识到在社会系统里女性的某些特质是缺乏价值和力量的,反而更认同男性的优势,所以她们可能不会积极地去发展女性特质,转而培养自己的男性特质。当然具体是什么原因造成的需要今后进一步研究。

综上,我国初中生性别角色发展喜忧参半,传统占优势的单性化已让位于非单性化,理想的双性化与最差的未分化同步增长,双性化成为性别角色发展的新趋势,但未分化现象也极为普遍。此外,在我国国情和文化背景下,当代中学女生的双性化发展略优于中学男生。

主要参考文献:

[1]Pleck,J.H.The Theory of Male Role Identity:It's Rise and Fall,1936 to the Present[A].In;Lewn ed.In the Shadow of the Past:Psychology Portrays the Sexes[C].New York:Columbia University Press,1984:205—225.

[2]Constantinople,A.Masculinity-femininity:An Exception to a Famous Dictum[J]?Psychological Bulletin,1973:(5).

[3]Bem,S.L.The Measurement of Psychological androgyny[J].Journal of Consulting and Clinical Psychology,1974:(2).

[4]Spence,J.T.& Helmreich,R.L.Androgyny Versus Gender Schema:A comment on Bem's Gender Schema Theory[J].Psychological Review,1981(4).

[5]Gilbert,L.,et al.Feminine and Masculine Dimensions of the Typical,Desirable and Ideal Woman and Man[J].Sex Roles,1978(4).

[6]Bem,S.L.On the utility of alternative procedures for assessing psychological androgyny[J].Journal of Consulting and Clinical Psychology,1977,45(2):196-205.

[7]Spence,J.T.Gender-related traits and gender ideology:Evidence for a multifactorial theory[J].Journal of Personality and Social Psychology,1993,64(4):624-635.

[8]王学.当代大学生人格建构的理想模式——双性化人格[J].现代大学教育,2004(4):86-88.

[9]蔡华俭,等.性别角色和主观幸福感的关系模型:基于中国大学生的检验[J].心理学报,2008,40(004):474-486.

[10]卢勤.大学生性别角色与心理健康的相关研究[J].西南民族大学学报:人文社会科学版,2010(4).

[11]Hefner,R.& Rebecca,M.,et al.Development of sex-role transcendence[J].Human Development,1975,18(3):143-158.

[12]Fischer,J.& Narus,L.Sex-role development in late adolescence and adulthood[J].Sex Roles,1981,7(2):97-106.

[13]李少梅.大学生双性化性别特质与人格特征的相关研究[J].陕西师范大学学报:哲学社会科学版,1998,27(4):148-152.

[14]钱铭怡,等.大学生性别角色量表(CSRI)的编制[J].心理学报,2000,(1).

[15]刘电芝,等.当代大学生性别角色发展现状调查分析[J].教育研究,2009,(12):41-46.

[16]Bem,S.L.The Measurement of Psychological androgyny[J].Journal of Consulting and Clinical Psychology,1974,(2).

[17]钱铭怡,等.大学生性别角色量表(CSRI)的编制[J].心理学报,2000(1).

[18]杨国枢等.社会及行为科学研究法(上册)[M].重庆:重庆大学出版社.2006.

(作者单位:江苏省苏州市吴中区城西中学,苏州,215128)

编辑 / 杨 怡 终校 / 于 洪