心理韧性理论对高中“后进生”教育的启示

〔摘要〕高中“后进生”教育是对学校办学质量的一个考验。心理韧性理论认为“后进生”自身具有一定的心理韧性,教师应充分挖掘“后进生”身上的心理韧性,引导他们培养个人力,发展支持力,提高心理韧性,改变“后进生”的生存状态。

〔关键词〕高中;后进生;心理韧性;启示

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕A

〔文章编号〕1671-2684(2013)24-0013-03

当前教育实践中存在由于现行教育评价机制而产生的“尖子生”“后进生”的分层现象,“后进生”又被称为“差生”、学困生,常常和问题行为、违规违纪、行为散漫等负性评价联系在一起。近年来,随着教育公平问题研究的不断深入,教育过程公平的思想逐渐深入人心,关注教育过程中的态度公正和对学生一视同仁等观点也逐渐为人们所重视。“后进生”的教育视角也随之不断人性化、艺术化。

在积极心理学思潮的带动下,心理韧性研究深受国内学者欢迎。心理韧性被认为是一个改变个体逆境的有效变量。心理韧性(Resilience),也被称为心理弹性、复原力、压弹及抗逆力,指的是曾经历或正经历严重压

力/逆境的个体,其身心未受到不利处境损伤性影响甚至愈挫弥坚的发展现象。在一些“后进生”个体身上这种现象并非寥寥:即使经历家庭变故影响,依然坚持学习;屡次经受成绩打击,依然乐观自信;种种逆境,并没有让后进生沮丧,而是依然乐观,保持自信。

本文以积极心理学为理论基础,在探讨心理韧性的结构及其对“后进生”的保护作用机制、发现个体心理韧性的方法的基础上,提出转化“后进生”的新方法。

一、心理韧性的结构

心理韧性的发现归功于对受精神疾病等“灾难性”打击的家庭中成长起来的儿童的研究。过半数儿童在其后的个人发展中没有受到逆境的影响甚至“愈挫愈勇”,健康成长。研究者们发现,积极人格特质、家庭支持等是促使个体从负性事件中迅速恢复的保护性因子,随后这些保护性因子被统一在心理韧性的概念中。

根据我国学者胡月琴和甘怡群的研究,心理韧性是个人面对生活逆境、创伤、悲剧、威胁或其他生活重大压力时的良好适应,它意味着面对生活压力和挫折的“反弹能力”。心理韧性由目标专注、人际协助、家庭支持、情绪控制和积极认知五个因子组成,五个因子根据外在和内在的获得形式又分为个人力和支持力。

(一)个人力

个人力是指心理韧性来自于个体水平,包括目标专注、情绪控制和积极认知。目标专注指的是在困境中坚持目标、制订计划、集中精力解决问题的能力;情绪控制指在困境中对情绪波动和悲观的控制和调整;积极认知指的是对逆境的辨证看法和乐观态度。

(二)支持力

支持力是指心理韧性来自于社会支持系统,包括人际协助和家庭支持。人际协助指的是个体可以通过有意义的人际关系获取帮助或宣泄情绪;家庭支持指的是家人的宽容、尊重和支持性态度。

影响青少年心理韧性水平的因子包含个人力和支持力两个方面,有目标专注、人际协助、家庭支持、情绪控制和积极认知等五个因子,反映了逆境中青少年的认知、情绪、行为及所处环境对帮助其抵御逆境、获得良好适应的有效性。

二、心理韧性对“后进生”的保护作用机制

心理韧性是个人生存和成长的力量源泉,在不同人生阶段,其内涵也会因情境而变化,来自个人、家庭和社会三方面的保护性因素之间会相互作用而组成动力系统,使个体在逆境中表现出生命的顽强。

(一)心理韧性的过程模型

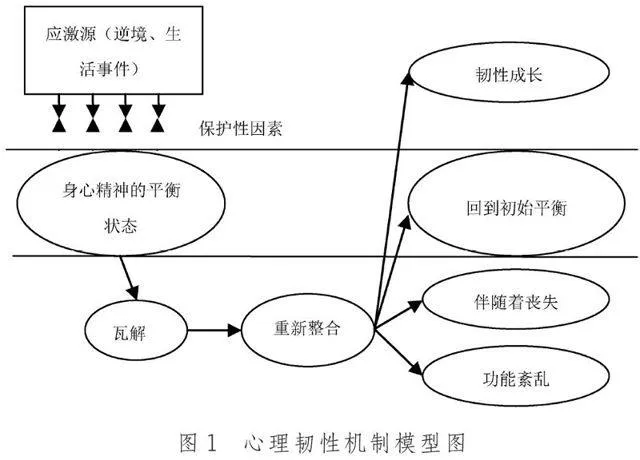

心理韧性的过程模型认为,在面对生活刺激(如长期处于“后进生”位置)时,原本处于“身心精神平衡状态”的个体为了继续维持平衡,就会调动多种保护性因素与不利刺激相抵抗。抵抗成功,保持平衡,增强自信。如果压力过大,抵抗无效时,平衡就会瓦解。此时个体被迫改变原有的认知模式(如对成绩的认知、对学习的信念等),同时体验到迷惑、焦虑、内疚、恐惧等情绪。随后,个体有意识或无意识地对事件进行整合,可能的结果有:(1)达到更高水平的平衡,增强了韧性;(2)回到初始平衡状态,因为个体为了暂时的心理安逸而不肯改变,失去了成长的机会;(3)伴随着丧失而建立更低水平的平衡,放弃或降低生活中原有的动力、期望;(4)伴随着失衡出现物质滥用、破坏行为,或者以其他不健康的方式来应对压力。如图1。

图1 心理韧性机制模型图

与“后进生”所处情境相对应,“后进生”在遭遇教师否定、同学漠视、家长批评等逆境后,会有四种结果:(1)坚持不懈,顽强上进,韧性更强;(2)无动于衷,回到原来状态,得过且过;(3)破罐子破摔,厌学;(4)借助抽烟、酗酒、打架等不健康方式应对压力。第一种群体心理韧性水平较高,第二种群体次之,第三、第四种群体心理韧性水平低甚至呈现负值。

(二)心理韧性的层次模型

有学者对学校中经常出现问题行为的学生进行了访谈,发现该类学生的韧性表现为拒绝交往、离群、对事冷漠等消极品质。心理韧性具有层次性。最低层面的韧性和生存相联系,表现为以攻击和情感压抑来保护自我;中间层的韧性表现为拒绝交往,以抵抗不良刺激;最高层面的韧性具有正向发展、成长的意义,能促使个体灵活处理危机。

大部分“后进生”的心理韧性所属层次可能较低,因而能很好地解释为什么大部分“后进生”对教师会带有敌对情绪,喜欢打架。这对于“后进生”的转换教育也是一种新的启示。

三、如何发现高中生个体的心理韧性

心理韧性理论的发展和完善过程,也是寻找和发现心理韧性的过程。从开始的现象判别法到近来的心理量表法,各种方法优势互补,心理韧性的甄别方法逐渐完善。

(一)现象判别法

基于个体经历的现象学证据,将那些经历了或者正在经历压力/逆境且身心功能未出现发展性损伤甚至比预期更好的个体,判断为高层次心理韧性者;将身心功能出现发展性损伤且行为严重偏离社会期望的个体,判断为低层次心理韧性者。

现象判别法简单、快捷,但受制于信息的缺乏而主观成分偏多。由于没有进行深入的调查,仅从现象上判断,其信度和效度都会打折扣。在现象判别法的基础上借鉴叙事研究等质性研究方法,通过深入分析心理韧性个案的叙事,寻找其韧性发生、发展的过程与机制,更能揭示事件的本质。

(二)简明量化判断法

根据心理韧性的定义,判断心理韧性者需要具备两个要件:一是个体经历过或者正在经历严重压力/逆境(如贫困、截肢、落榜、家庭变故等);二是尽管经受逆境,个体发展状况仍然良好。具备这两个条件,即可判断为心理韧性高者。个体发展状况可以根据高中生个体的人际关系、学习成绩、自信心等指标来衡量。

(三)年龄发展任务法

年龄发展任务法根据个体发展功能进行评估,以文化年龄发展任务建立检测表,评定个体发展功能或适应情况“有多好”。比如,遇到逆境后,通过权衡顺利升学、同伴关系、学习成绩、课外活动、与同学的友谊、规则遵守等项目来评判。

(四)心理量表评定法

通过使用信效度有保证的量表来评价个体的心理韧性,操作简单、效率高,适合于大面积普查,对整个群体作宏观了解。量表法将心理韧性视为一种特质,提供了静态的信息,但还需要与上面诸法结合,才可以揭示个体丰富的心理韧性动态变化。目前国内针对高中生使用的心理韧性量表有北京大学学者甘怡群等编制的青少年心理韧性量表。

四、心理韧性视角下的“后进生”转化方法

心理韧性的概念、形成和发展,注重了个人力和支持力两个方面的因素。心理韧性不管是过程模型还是层次模型,都包涵了这两个重要的概念。心理韧性视角下“后进生”的转化,可以从发展个人力和唤醒支持力入手,提高“后进生”心理韧性,促进其健康发展。

(一)关注学生逆境,激发心理韧性,发展个人力

对于“后进生”来说,最大的压力莫过于成绩一直处于垫底的事实。他们也有理想,也希望能够像尖子生一样出人头地、扬眉吐气,但却苦于能力不够;他们也曾经立誓甩掉“后进生”的帽子,但却害怕刻苦学习,缺乏克服困难的毅力和恒心;他们自尊心强,强烈要求得到周围人的尊重和公正评价,而行动上又充满自卑;他们追求个性、自由散漫,希望通过“标新立异”来补偿获得“肯定”的渴望。关注“后进生”的每一次逆境,使逆境成为他们成长的时机。

首先,合理期待、摘去“有色眼镜”,对学生平等、尊重。摘去“有色眼镜”是指教师不能给“后进生”贴标签,不能歧视“后进生”。用平等和尊重的态度,跟学生建立和谐的师生关系,为以后的学生教育工作奠定

基础。

其次,充分关心、关注学生动态。困境是最好的教育契机,一些“后进生”碰到困难时,往往退缩和逃避,此时教师可以多跟学生交流、分享他们此时的情绪,鼓励学生表达自己的情绪和愿望,坚定意志,引导“后进生”获得高层次心理韧性,体验挑战自己的成功感。

再次,因材施教,加强行为指导。“后进生”在体育和艺术方面往往都具有天赋。教师需要细心观察,挖掘“后进生”潜藏的能力。“后进生”容易放松对自己的要求,执行目标、计划的毅力不够,容易松懈,这就需要教师及时督促学生。

(二)加强家校联系,提供心理支持,唤醒支持力

当前家校联系的一般状况是教师通常在学生成绩下降、无法管束时,才会找学生的家长“告状”,这种家校联系方式有悖初衷。教师联系学生家长,应旨在建立融合家庭支持、学校支持为一体的教育。

家校联系中教师交代家长约束孩子的同时,要强调更多地给予孩子心理支持,营造温馨的家庭氛围。教师应建议家长合理应用期待效应,多夸奖和表扬孩子,保护孩子的自尊心,培养他们的自信心。

家长应重视逆境中对子女的鼓励,将子女的“后进”情况视为子女碰到的逆境,引导他们认识到自己身处逆境,唤醒他们的支持力,使他们在逆境中获得心理成长。

主要参考文献:

[1]胡月琴,甘怡群.青少年心理韧性量表的编制和效度验证[J].心理学报,2008,40(8):902-912.

[2]于肖楠,张建新.韧性(resilience)——在压力下复原和成长的心理机制[J].心理科学进展,2005,13(5):658-665.

[3]屠丰庆,葛松定.后进生“家庭因素”的调查与研究[J].现代中小学教育,2005,2.

(作者单位:1.广东省惠州市惠东县惠东中学,惠州,516300;2.广西省桂林理工大学心理咨询中心,桂林,541004)

编辑 / 王晶晶 终校 / 于 洪