汉匈战争胜负原因分析

汉代虽然四面作战,但最强大、最持久的敌人是匈奴,因而,如果分析清楚汉匈之间战争胜败的原因,基本也就理解了汉代全部对外战争胜负的原因。我们从兵器装备水平、军队组织形式、作战技术三个方面进行分析。

1 兵器装备水平

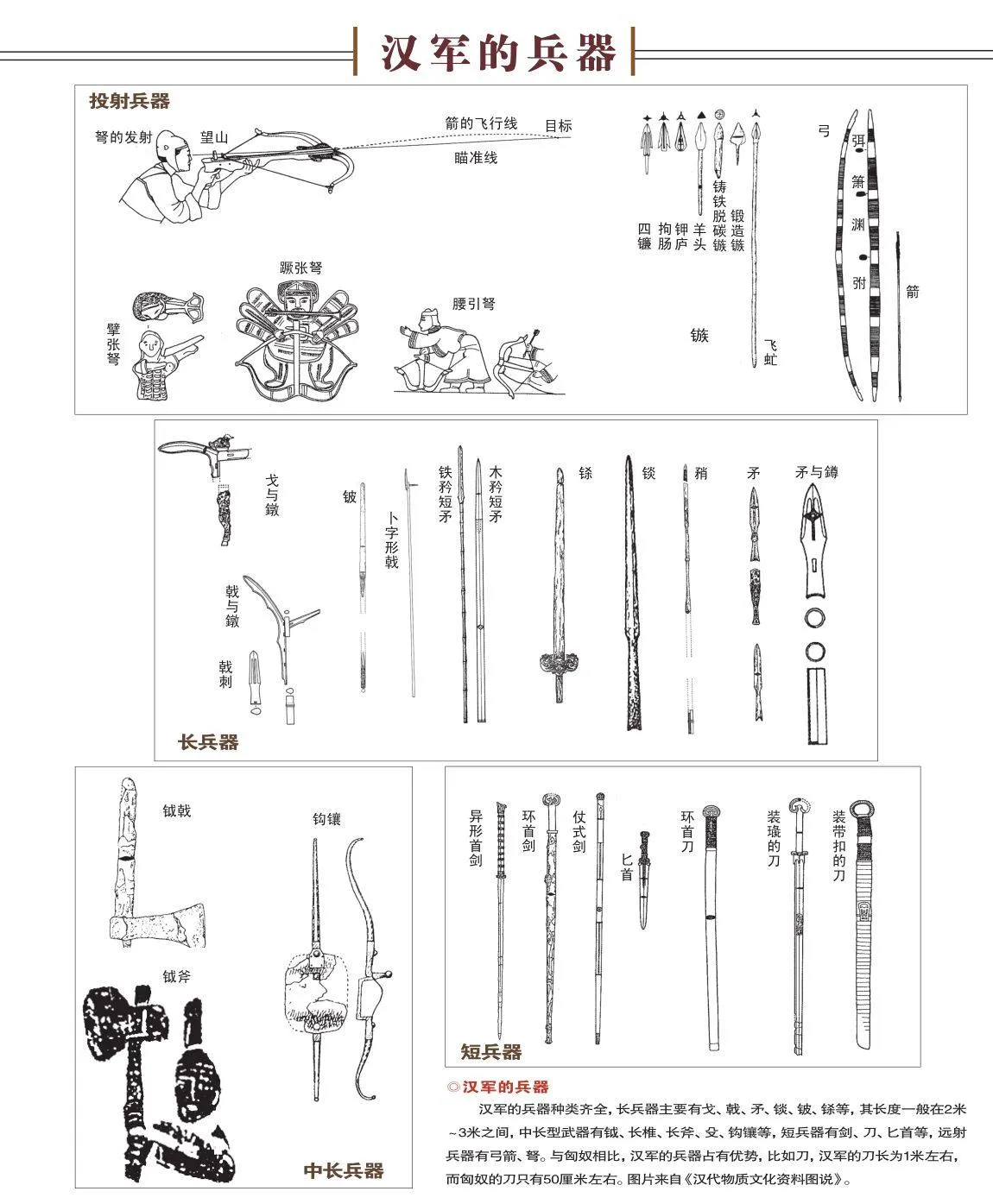

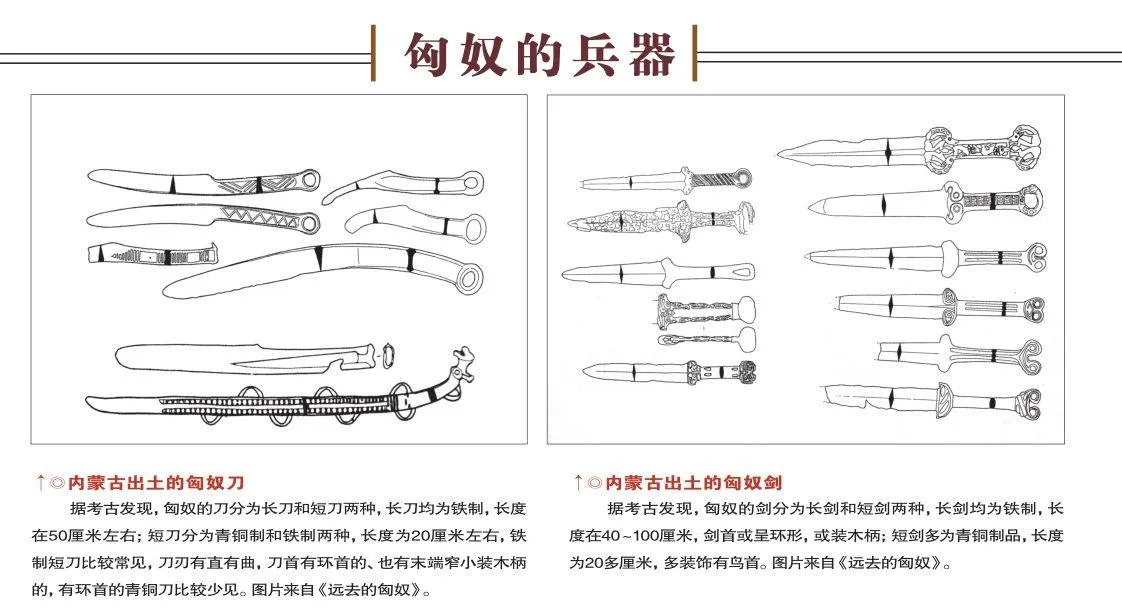

据历史文献(如《汉书?晁错传》)记载,匈奴军队的兵器装备比较单一,主要装备就是弓箭。这一点得到了现代考古学的充分证明。在目前出土的匈奴兵器中,主要就是两种:一是用于远战的弓箭,一是用于近战的刀剑。匈奴的刀剑尺寸偏短,长度只有50厘米左右。①相比之下,汉军的刀剑要长一些,一般都在1米左右。考古中基本没有发现匈奴人使用弩的痕迹。相比之下,汉军的武器品种就丰富多了,有弓箭、弩、刀、剑,还有用于防守的盾、勾等,仅长矛就有矟、锬、铍等好几种(区别只是矛尖的长度和形状略有不同),长度通常在2米以上,甚至有的达到了2.9米。②

从武器的对比来看,汉军是占全面优势的。

远射武器中,弩的有效射程远超过弓箭,一般要在200米以上,最远的甚至可达500米以上,弓箭的有效射程一般应在90米以内(现代射箭运动的箭靶距离就是90米,现在的弓箭材料与工艺远高于古代,经过强化训练的专业运动员就是放在古代也是优秀的箭手,但他们的水平也不过如此,故笔者推测,古人的弓箭有效射程可能只在六七十米左右,能到90米的,就是可百步穿杨的高手了)。在实际作战中,弩一直是汉军的优势,李广的部队就以善使弩而闻名。汉朝也清楚认识到这种武器的优势,所以严禁弩出口给匈奴,这也可能是现在在匈奴遗址中几乎没有发现弩的原因。在投射兵器方面的优势,可以使汉军先敌发起攻击,在敌人的弓箭发挥作用之前,汉军弓弩手至少有两次发射机会,能给敌骑兵造成较大的杀伤。

匈奴军队几乎没有长兵器,因此,也就意味着不可能结成军阵,与汉军的戈兵、长矛兵阵对抗,就是说,即使匈奴军队突破了汉军的弩和弓箭的射击范围,面对以盾牌为掩护的汉军戈、矛兵阵,几乎是无法突破的。从现有的文献记载中,很少有汉匈之间进行大规模军阵对决的战例,说明匈奴人不跟汉军打这种重装步兵对阵的仗。作为近战格斗的兵器,匈奴的刀剑太短了,只有50厘米,这么短的刀剑,作为屠杀平民的工具和步战自卫的武器可以,作为马上劈刺格斗的武器是不可能的。现代骑兵的马刀一般长度在90厘米左右,是最符合人体工程学的设计,相比之下,汉军长达1米左右的刀更适合于马上劈刺,所以,如果真的是两军骑兵进入到野战格斗的状态的话,汉军至少在武器方面,应占据绝对的优势。

2 军队组织形式

匈奴的军队只有单一的兵种,就是骑兵,当然,骑兵也可以下马步战,但从他们没有用于步战的长兵器来看,匈奴人就没有做步战的打算。相比之下,汉军就是一个多兵种构成的复杂的体系:有使用弩、弓箭的弓弩兵,有使用盾牌、短剑的剑盾兵,有使用战车、长矛的车兵、长矛兵,还有使用刀剑的骑兵。这种复杂的构成使汉军具有强大的打击力量和多地形适应能力,如果在正规对阵中,匈奴部队绝不是对手,但是,也带来了规模庞大、行动不便、需要紧密配合才能发挥优势的不足之处。简言之,汉军的打击力量远远超过匈奴,但机动性不如匈奴。

3 作战技术

匈奴军队的武器单一、兵种单一,战术也就单一,他们唯一擅长的就是骑射,即在疾驰的马上射箭,这种战术用于追捕四处奔逃的平民百姓颇奏效,但用于对付严阵以待的多兵种集团,绝无胜算。事实上,匈奴部队就是一群机动性极强的轻骑兵集团,其打击目标不是正规的军队,而是缺少大规模驻军保护的汉城市和村庄,以劫掠财物、屠杀平民为目的,整个汉匈战争中,汉方遭受的最大的损失不是军队,而是平民,就是这个缘故。

汉军的长处在于打击力量强,短处在于机动性差,组织集结过程复杂缓慢,对后勤保障的依赖较为严重。所以,在汉匈作战中,汉军面临的问题是:一、找不到敌方主力,劳师远征白费劲儿,不少将军就因此受过处罚;二、在寻找战机的机动过程中,某些部队与友邻部队配合脱节,陷入敌人优势兵力的包围,武器粮食消耗殆尽,弹尽粮绝后丧失战斗能力,遭致失败,汉军的几次重要败仗均是因此而发生的,如李陵之败等。

汉军最终能取得胜利的原因,是发展出了适应战场形势、避己之短、扬己之长的战术形式,主要表现在三方面:

1、加大了军队的整体协调能力和机动性:汉军的主力一直是多兵种的集团,这种集团要求严密的配合和充分的后勤保障,在这方面,从汉武帝对于不能按约定时间赶到约定位置的将军的严厉处罚中,可以看出汉军对组织协调性的高度重视。这种多兵种集团在与匈奴主力的决战中发挥了决定性的作用。元狩四年(公元前119年),卫青于漠北击败单于主力一战,是汉匈之间极罕见的主力对决之战,匈奴单于以1万名以上的骑兵攻击汉军,卫青用武钢车自环为营,即以车兵筑起防御阵地,只以五千骑兵反击匈奴,匈奴的万骑没有打败汉军,主要原因在于匈奴人全是骑兵,马上的格斗兵器不如汉军,汉军骑兵有车兵掩护,在敌骑兵进攻时退回车阵,在敌回撤时,再冲出追击,多次反复后最终匈奴军队支持不住,单于只率百骑遁逃,卫青挥师追击,斩首万余骑,一直追到真颜山赵信城,尽焚匈奴的储备粮草才退。①

2、汉军也学习了匈奴的战术,发展出了自己的轻骑兵部队:汉军选择身体最为强健的士兵组成机动性强的轻骑,由敢于像匈奴人一样进行长距离、无后方保障作战的霍去病带领,长驱直入,打了不少胜仗。汉军的骑兵在马匹上并不弱于匈奴,在兵器上还要略强于匈奴,所缺乏的是长距离、无后方作战的经验与孤军深入的勇气。年轻有为的霍去病正是这样一位具有天才和勇气的杰出将领,由于他能将本是匈奴人擅长的轻骑战术使用得出神入化,所以,才给了匈奴人意想不到的打击,这也是汉武帝格外看重他的原因。

当然,必须看到,汉军的轻骑兵始终是以其重装复合兵团为后盾的,无论轻骑兵的战绩多么辉煌,重装兵团都是汉军威慑匈奴的主力。

3、长城的进攻作用:匈奴轻骑兵之所以能劫掠得逞,主要是利用了汉朝城市、乡村多,分布地域广,无法全面防御的弱点,为了彻底控制住匈奴,汉武帝将长城作为一种进攻性的“武器”来使用,汉武帝时修筑的长城北边越过了阴山,西边经河西走廊直达新疆罗布泊,长达数千公里。汉长城与秦长城不一样,秦长城主要的功能是防御,汉长城则是进攻。汉朝在草原地带修筑长城,沿线修建了数百座城市和障塞,长城的走向也不是一条单一的东西长线,而是由分出多条南北纵向的直线构成。事实上,长城本身起了交通线和驻守据点的作用,将辽阔的草原切割成一个个被长城围起来的有限地块,限制了匈奴轻骑兵的活动范围,增强了汉军的情报收集能力和调动集结速度,从而从根本上抑制了匈奴骑兵大规模集结与机动的能力。当年有部电视片叫《河殇》,称长城意味着中华民族的保守精神,那种观点是片面的。事实上,城墙寨堡更多的时候是一种进攻手段,而非防御手段。

通过上述分析,我们可以得出结论,汉军对匈奴作战的胜利,主要是发展出了有利于发挥自己兵器和军队组织优势的作战技术。当然,这只是纯粹的军事技术分析。事实上,决定战争胜败的最根本的原因是最高统帅的作战意志与领导艺术,所谓作战意志就是敢不敢为胜利付出常人难以承受的代价,所谓领导艺术就是能否合适地使用各种人才,汉武帝做到了这一点,所以才取得了胜利。但这已不是军事问题,而是政治问题,“战争是政治通过另一种手段的延续”,克劳塞维茨所言甚是,打赢战争的最终因素是政治家,而非军人。