中国公众的竞争心态调查报告(2013)

摘要 过度竞争会为个人和社会带来不利影响。竞争激烈感受度越高,个人所感受到的竞争消耗感就超强,并且这种关系不受个人竞争意愿的影响;与非干预性竞争相比,干预性竞争引发的消耗感更强。竞争激烈感受度的高低还会影响超限竞争心态的强弱。过度竞争会造成精力和资源的浪费,降低社会效率,不利于社会稳定。人们害怕参与竞争,在一定程度上并非是因为人们缺少竞争意识。管理者应通过完善考核标准和奖励机制等方式改变不公平不合理的竞争机制。

关键词 竞争意愿 超限竞争 过度竞争 机会主义 量表

在一个灰蒙蒙的早晨,还看不清一条条巨蟒一样的浓烟笼罩着焦煤镇之前,那些“童话中的宫殿”已经灯火辉煌了。木屐在人行道上咔哒咔哒地响,厂钟发出连续不断的声音,为了这一天单调的活动,那些抑郁发狂的“大象”已经加上了油,擦拭干净了,又在进行他们剧烈的动作了。

——[英]狄更斯,《艰难时世》

泽国江山入战图,生民何计乐樵苏。

凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯。

——[唐代]曹松,《己亥岁》

竞争机制是重要的选拔机制和分配机制。在经济社会快速发展的中国,几乎没有人会反对竞争。然而,随着社会竞争日趋激烈,与竞争有关的负面现象引发了人们越来越多的关注。在学校,学生为升学考试而不得不背诵大量没有价值的内容;在机会稀缺的官场,所谓的“天花板困局”使得一些官员为升迁而讨好上级领导;在社会上,年轻人在找工作时要不停地应付令人无奈的考查标准和资格审查……时时有竞争,处处有竞争,人们为了生存而不得不终日忙于大大小小的竞争。

在无数的“心灵鸡汤”作品中,虽然大部分都是在宣扬通过降低欲望水平实现“岁月静好”,但也有一些是在鼓吹个人只要奋斗就能成功的思想。这些口号性的论述要么鼓励人们不计成本、不切实际地在成功率极小的事情上努力,要么指责那些感叹“拼爹”现象的年轻人缺少拼搏精神,要么就引述成功者的话,而这些成功者则以教导的口吻大谈论自己有多么坚强多么上进,却丝毫不提自己的成功中的运气成分。

这样的“心灵鸡汤”并不只是现在才出现,从尼采的著作中就可以追溯到更为深刻的分析。但是,如果人们都像尼采说的那样,以奴隶般的心态忍受并热爱那些能够“锻炼”自己的苦难,在权力意志的驱使下争做“超人”,那么最后要想胜出的话,恐怕仍然还得依靠机遇、资本、关系之类的偶然因素,因为胜利者毕竟是少数。当然,一些重新包装、售卖名言警句、寓言的“励志段子”都在片面强调这种主观性。比如,龟兔赛跑的故事虽然是在强调坚持和意志的重要性,但实际上又说明了一个人们不愿承认的事实:弱者有时只能把自己的成功寄托在强者的失误上。

有人相信,只要最后能有成果,无论付出多少都值得,因此条件不好的人要勇于竞争,不要害怕付出的比别人多。然而,在最终成果相同的情况下,付出代价大的人获得的净收益少,这仍然是一种不平等。现在,大量年轻人为了生存,为了跟家庭环境优越的人竞争,承受着巨大的社会压力。虽然过劳死的人只是偶尔出现,但亚健康群体肯定不小。看来,那些片面强调“永不服输,放手一搏”的口号似乎并没有考虑到各种得不偿失的可能性。

过度竞争对社会产生的影响,在一定程度上可以从公众的心态上反映出来。了解这些心态,有助于决策者及时调整思路和政策,减少竞争中的不合理因素,从而使各项竞争机制更能适合社会发展的需要。本次调查由人民论坛问卷调查中心实施,从2013年7月30日开始,至8月27日截止,共回收有效问卷1682份。研究分为三部分:首先,我们设计了竞争意愿量表、竞争激烈程度评价量表、超限竞争量表、机会主义量表、竞争消耗量表;其次,我们检验了竞争意愿、机会主义倾向等变量之间的关系;最后,我们针对统计结果进行了进一步的讨论。

另外,我们在此特别感谢搜狐网为本次调查研究提供的网络平台支持。

公众竞争心态测量工具

制作竞争意愿量表。竞争意愿量表测量的是个人参与竞争时的意愿和积极程度。与超限竞争更偏重于参与竞争的病态心态不同,竞争意愿主要指的是正常、合理的竞争心态。现有的竞争性量表并不能满足我们的需求。例如,Ryckman等人①制作的包含15个题项的竞争态度量表(PDCA)并没有划分不同的因子,而且从内容上看似乎只适合学生群体填写。Smither等人②的量表较长,但一些题项在测量内容上比较相似。谢晓非等人③的竞争量表包含了一些超限竞争的内容。

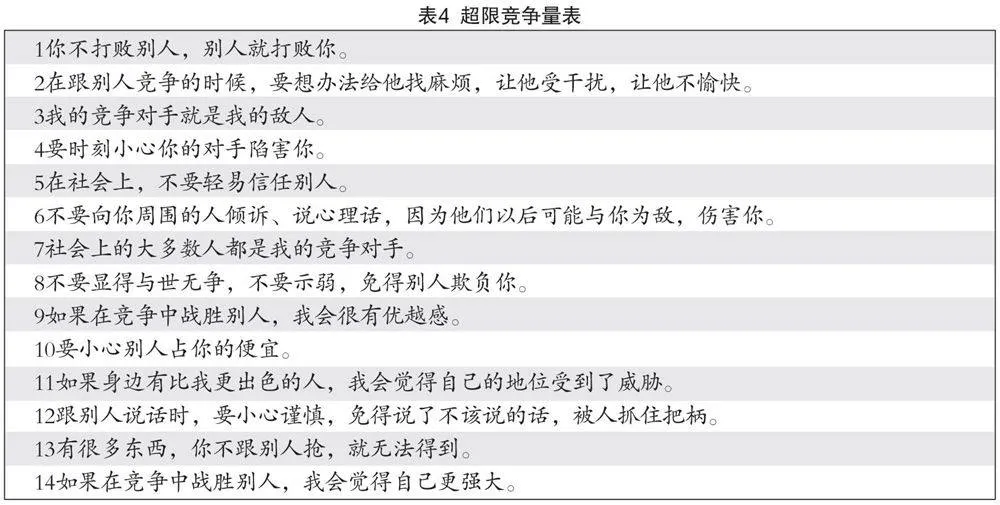

我们拟从价值观、情感和利益三个维度进行测量。其中,价值观指的是个人对竞争的正当性看法。情感维度包含一些似乎应属于超限竞争的内容,但是我们认为,即使是有较强竞争意识的正常人,也会有这些非理性的心态,不需要把这个非理性的层面看成是病态的。利益维度是测量个人在多大程度上认为竞争对自己有利。在参考已有量表的基础上形成的初始问卷包含24个项目,要求受访者判断题目中的说法在多大程度上与自己的想法相符,选项为6级量表(完全符合、比较符合、略微符合、略微不符、不太符合、完全不符合)。在EFA组(N=611),各题项均通过了高低分组CR值检验。题项与初始总分的相关性均在0.4以上。问卷的KMO值为0.915,Bartlett球形检验的显著性小于0.001,适合进行因子分析。因子分析共抽取三个因子,保留10道题(表1),三个因子的累积解释率为63.710%,题项在相关因子上的载荷均在0.4以上(表2)。量表的Chronbach's α为0.793,三个维度的α系数分别为0.677、0.746、0.780。

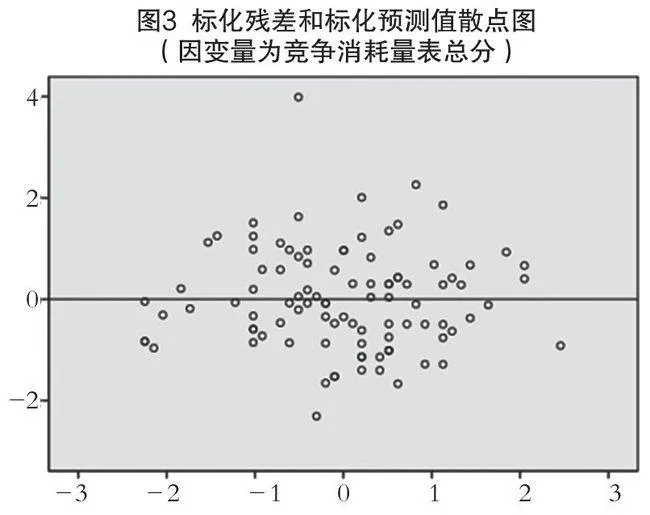

利用结构方程对CFA组(N=264)进行分析(图1、表3),可见三因子模型的大部分指标好于单因子模型和二因子模型(将价值观和情感两个维度合并)。

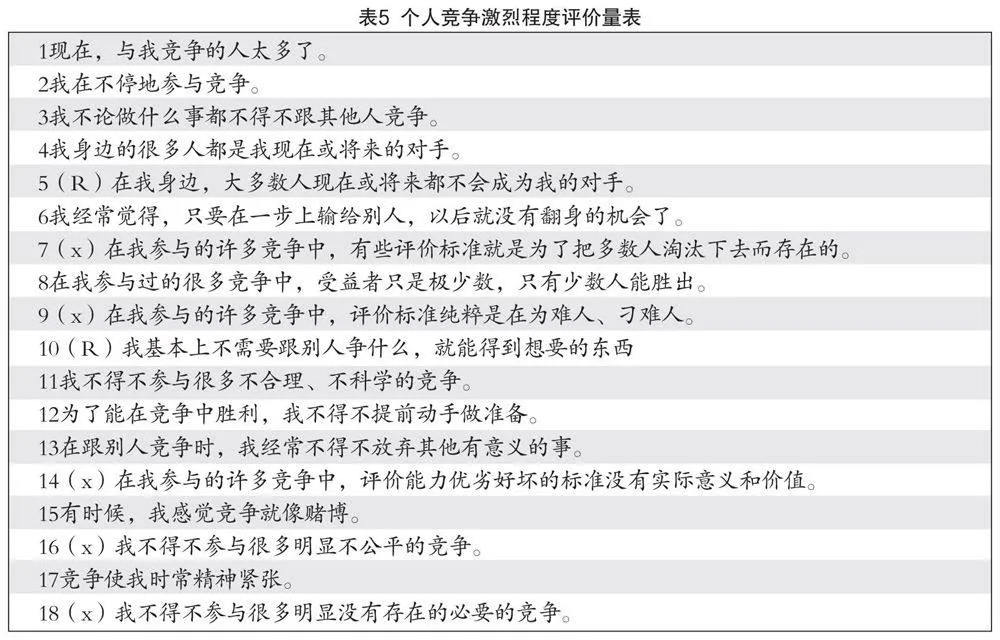

制作超限竞争量表。卡伦·荷妮④所描述的病态竞争是一种在竞争中想要不惜一切代价,利用一切手段,超越、战胜他人的病态心态。Ryckman等人⑤据此制作了超限竞争量表。不过在竞争已经如此普遍且无可避免的当下,人们有这种看似过激的心理似乎也很正常。因此,我们更应该强调超限竞争的另一个重要特点,即总是把竞争看成是敌对性的,把他人看成是敌人,有这种心态的人,既可能操纵别人,也会时刻担心被别人利用。我们希望在量表中更偏重敌视性这一点。在Ryckman等人的量表中,一些内容虽然是非理性的,但也并非属于病态,更没有体现出敌视性。Bing⑥的量表也有同样的不足,而且只适合衡量学术领域的超限竞争。我们在参考相关量表的基础上制作了新的量表,要求被测试判断题目中的说法在多大程度上与自己的想法相符,选项为5级量表,数字越大,表示相符程度越高。在量表测试过程中共回收有效问卷136份,所保留题项均经过了CR值检验,与初始总分的相关性均在0.4以上,Chronbach's α为0.879,去掉任何一个题后系数都会降低,折半信度为0.826(表4)。

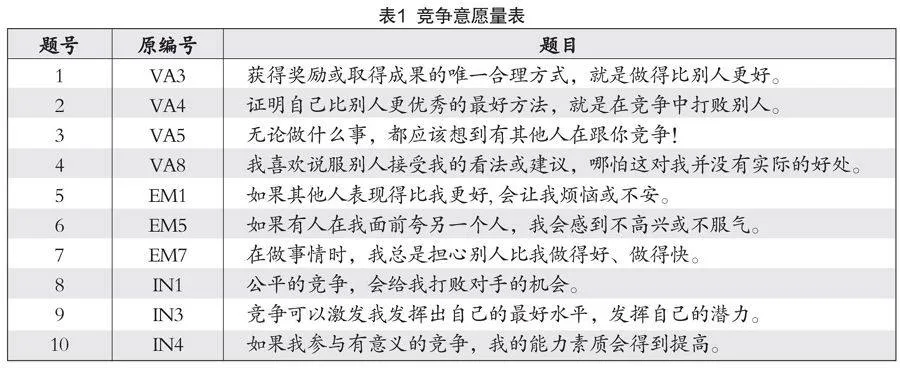

制作个人竞争激烈程度评价量表。人们可以对自己已参与或预期要参与的竞争的激烈程度给出总体上的评价,因此我们希望用量表来测量个人对竞争激烈程度的感受。初始问卷共19题,要求被试用1至4的数字表示题目中的说法与自己的想法的相符程度,数字越大,相符程度越高。测试中,共回收有效问卷87份。通过对题项进行CR值检验和初始总分与各题项的相关性检验,去除一道题,余下的18道题的Chronbach's α为0.919,去掉任何一个题后系数都会降低,折半信度为0.917(表5)。另外,量表还区分了干预性竞争(标注x的题目)和一般竞争(未标注x的题目)。任何竞争都无可避免地是由人为干预造成的,而这里的干预性竞争,则指的以下这个特征相对来说更加明显的竞争,即这些竞争是由管理者刻意制造的,从而以不合理的方式加大竞争激烈程度或制造不公平结果。一般竞争则既包含干预性竞争,也包含非干预竞争。

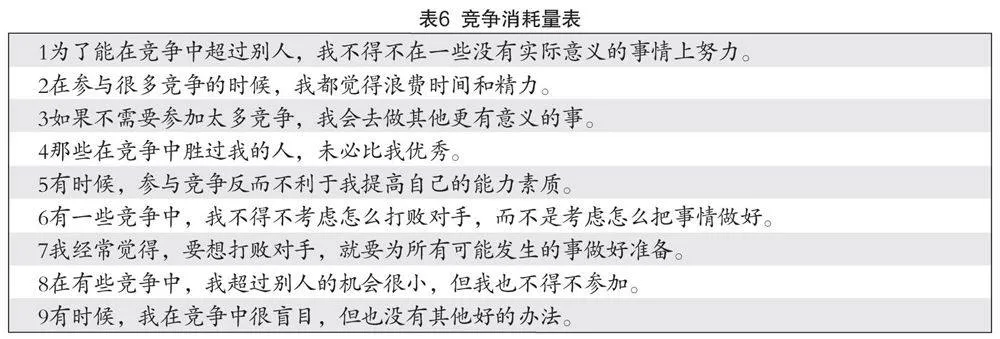

制作个人竞争消耗量表。为了参与竞争,人们不可避免地要付出时间、精力等成本。而这里所要测量的竞争消耗感,指人们在多大程度上感到自己在竞争上投入了过多的、不必要的精力;或者说,参加竞争的机会成本是否过大。问卷要求被试用1至4的数字来表示题目中的语句与自己想法的相符程度,数字越大,相符程度越高。经过筛选和检验(N=47),9道题被保留,Chronbach's α为0.797。折半信度为0.722(表6)。

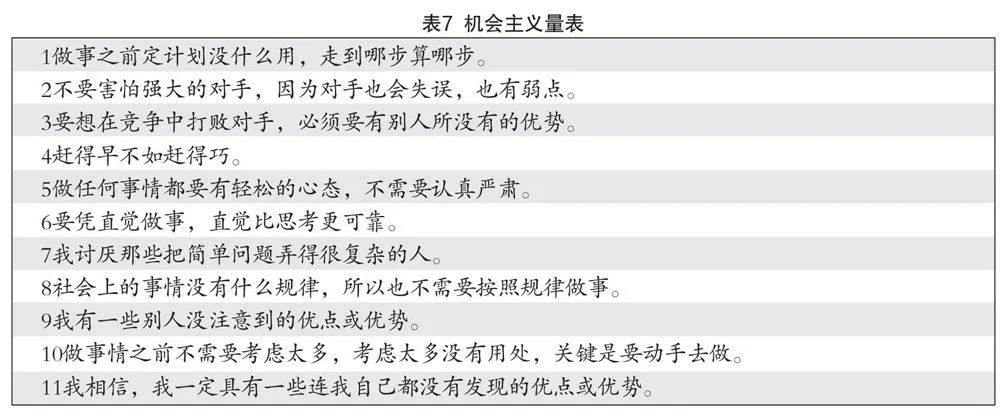

制作机会主义量表。在本次研究中,机会主义特指那种由于不确定性的增加而导致的放弃科学、计划、信念等原则的心态。因此,机会主义行为不同于那种通过对事物发展和自身情况进行合理判断而抓住机会的行为。初始问卷(N=101)共17题,要求受访者用1至4的数字来表示题项与自己想法的相符程度,数字越大,相符程度越高。通过对题项进行CR值检验,计算题项与初始总分的相关性,共删除6道题,余下的11个题项的Chronbach's α为0.761,去除任何一题后系数都会降低,折半信度为0.705(表7)。

公众竞争心态调查结果的统计分析

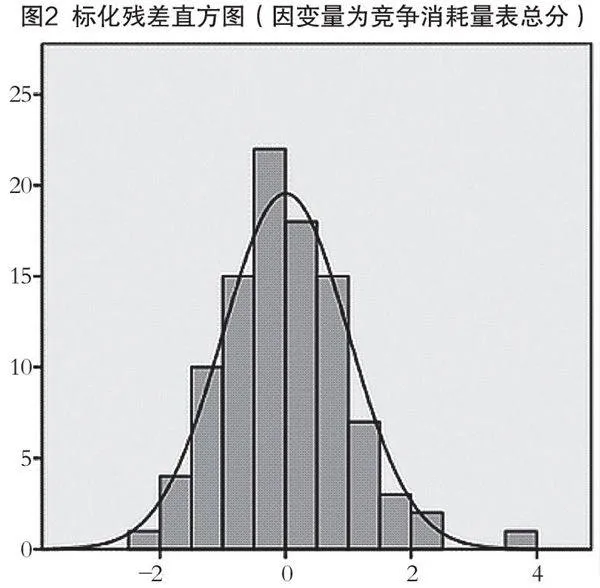

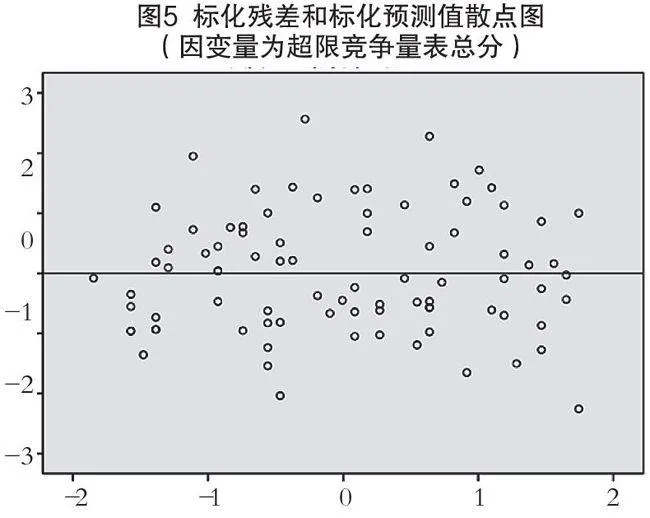

个人竞争激烈程度对竞争消耗感有显著影响。以个人竞争激烈评价总分为自变量,以竞争消耗量表总分为因变量,拟合直线模型(N=168)。因截距Sig值大于0.05,故模型不包含截距。模型R方为0.975,模型Sig值小于0.001,非标准化系数为0.507。标化残差分布的偏度为0.686,峰度为1.577,基本服从正态分布(图2)。标化残差除少数值外,总体波动范围比较稳定,不随标化预测值的变化而变化(图3)。

竞争意愿对个人竞争激烈程度评价与竞争消耗感受之间关系的调节作用不显著。将竞争激烈程度总分的Z分数,以及作为调节变量的竞争意愿总分的Z分数纳入方程,调整R方为0.022,模型Sig值为0.130。进一步纳入竞争激烈程度与竞争意愿乘积的Z分数,调整R方变为0.011,模型Sig值为0.255,乘积项的Sig值为0.968。可见,加入乘积项并没有使模型得到改善。

干预性竞争比非干预性竞争更能引起消耗感。竞争激烈程度与消耗感之间的关系已经得到检验,但是我们还猜测,与非干预性竞争相比,干预性竞争与消耗感之间的关系更强。由于无法分离出非干预性竞争,所以我们在这里只能比较由干预性竞争所导致的因变量的变异与由一般竞争所导致的因变量的变异,如果前者大于后者,说明假设成立。在此,我们使用两种方法:首先,一般竞争激烈程度与因变量的相关性为0.700,干预性竞争激烈程度与因变量的相关性为0.764,可见干预性竞争的影响的确要强一些。其次,可以用线性混合模型来分化由自变量所带来的变异。当将竞争激烈程度总分与干预性竞争总分都纳入模型中时,-2倍约束对数似然值和残差与仅纳入竞争激烈程度总分时相比分别减少了82.253和22.386;当将竞争激烈程度与一般竞争纳入模型中时,-2倍约束对数似然值和残差分别减少了61.716和18.724(表8)。可见,与引入一般竞争时相比,引入干预性竞争时竞争激烈程度的聚集性减弱得更多。假设得到验证。

竞争激烈程度评价对机会主义倾向的影响不显著。我们设想:竞争越激烈,竞争中的不确定性就越大,人们就越可能拒绝为增加竞争优势而不断追加成本;此时人们更可能为了降低投入或提高成功率而避开竞争,通过其他非常规渠道来获取成功。因此可以假设:竞争激烈程度评价越高,机会主义倾向越严重。以竞争激烈程度总分为自变量,以机会主义倾向总分为因变量做散点图(N=151),并未发现明显规律;拟合线性方程发现,R=0.003,R方接近0,模型Sig值为0.972。假设未得到验证。

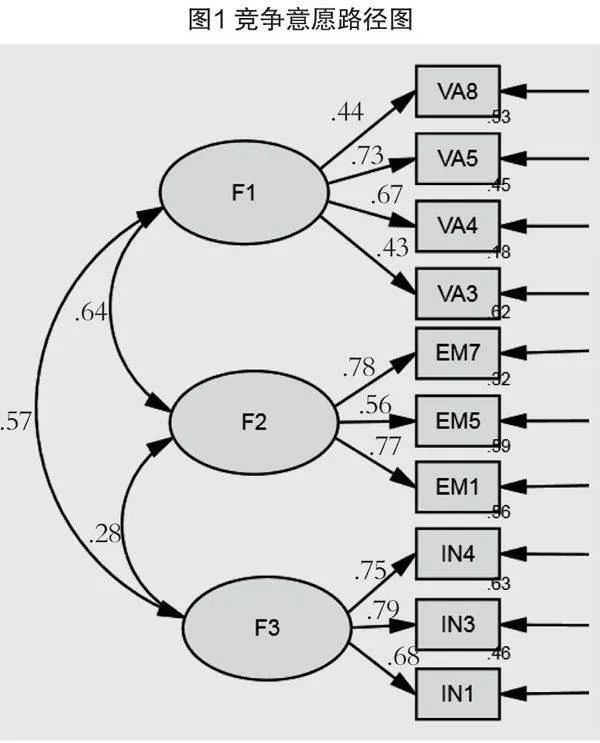

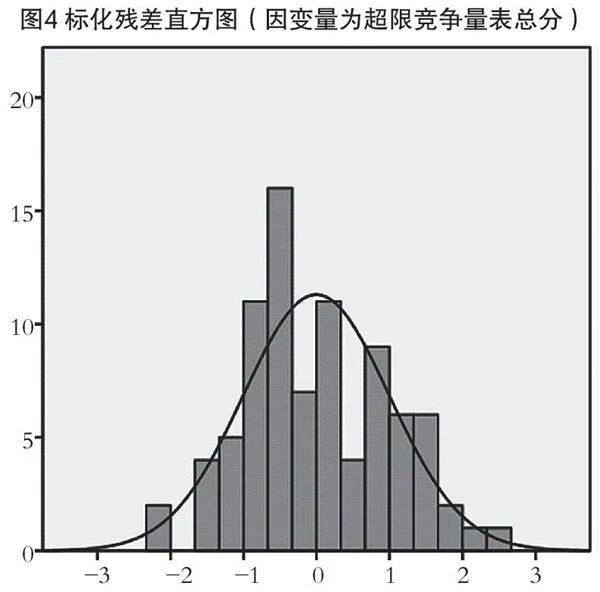

竞争激烈程度对超限竞争心态有显著影响。以竞争激烈程度为自变量,以超限竞争心态总分为因变量拟合线性方程(N=117),截距Sig值大于0.05,故取消截距。模型R方为0.950,模型Sig值小于0.001,非标准化系数为0.881。标化残差分布的偏度为0.262,峰度为-0.359,基本服从正态分布(图4)。标化残差在0两侧分布较均匀,波动范围比较稳定,不随标化预测值的变化而变化(图5)。

进一步的结论和建议

过度竞争引发的超限竞争心态不利于社会和谐。社会竞争越激烈,个人的超限竞争心态也就越强。当社会竞争过于激烈时,人们更倾向于把其他人(既包括周围有利益冲突的人,也包括社会中的其他人)都看成是潜在的利益争夺者,从而形成一种针对所有人和整个社会的敌意。在这种情况下,人们神经紧张,彼此之间缺少信任和关爱,时刻提防,冷漠相待。当然,仍持传统陈旧社会管理理念的人也许会乐见这种现象。因为,首先,如果人们忙于和那些处境与自己相似的人展开激烈竞争,将愤怒和不满发泄到这些竞争者身上,管理者就不用担心这些力量会被用来针对自己,其所面临的压力也就自然降低了。其次,人们在相互竞争时必然会有大量矛盾,此时管理者若以某种机制调解,就会凸显自身的重要作用。但是,不论管理者是否偏好制造过度竞争,都不能否认,这种内耗不利于社会稳定。依然醉心于用这种方式进行管理的人,其理念、能力和价值观显然已经不再符合现代政治文明“以人为本”的发展趋势。

过度竞争会造成精力、资源的浪费。个人所参与的竞争越激烈,就越可能认为自己为竞争付出了不必要的代价。这在一定程度上说明,有时竞争不但不能促进效率,反而会降低效率,因为虽然有时表面上看来局部价值增加了,但是所有竞争者为参与竞争所耗费的成本也许比增加的价值多得多,而这部分精力或资源与其花在参与竞争上,不如用在其他方面。

由此而来的疑问是,在某些社会竞争中,既然竞争者如此之多,成功率如此之低,为什么还有那么多人乐此不疲地参与呢?这在很大程度上是由胜者和败者将面临的境况的巨大反差造成的,或者也可以说,是由个人的最优选择和次优选择之间的收益差距造成的:考上大学与没考上的,考上公务员与没考上的,找到工作与没找到的,一贫如洗者与财富拥有者……胜者一举翻身,败者毫无收获,还要独自承担参与竞争过程中所付出的各种成本,甚至连生存都可能成问题。这样的前景,要么使人为了潜在的巨大收益而带着“我总有希望打败其他人”的信念,在不断追加投入成本的同时承受巨大的不确定性;要么使人为了基本的生存而不得不加入已经拥挤不堪的竞争者的队伍。

与其他竞争相比,干预性竞争会造成更多的不必要的浪费。第一,有些竞争机制与其说是在鼓励竞争,倒不如说是在鼓励寻租。因为如果把标准设置得不切实际地高,就会使竞争者认为“不采取特殊手段的话,就不可能成功”。如果竞争者为了胜出而不得不考虑如何讨好管理者的话,那么受益者只会是管理者和极少数获胜者。第二,有些选拔、任用机制不公平,导致少数参与者的胜算会被不合理地提高,而那些胜算相应降低但却同样努力参与的人却成了“炮灰”,做了大量无用功。第三,有些竞争机制包含不合理的额外要求,导致竞争者付出不必要的努力。例如,一些用人单位在招聘时要求应聘者必须有某些证书,而这些证书所对应的那些技能和知识未必是职位所必需的。但是,要想取得这些证书,却要花大量精力进行准备和考试。这导致很多学生为了应付求职的需要考了一个又一个证书,但是工作能力却未必有多少提高。第四,有些竞争与其说是在选拔人才,不如说更多地是为了淘汰大多数人。比如,有些高校在招聘教师时,不仅要看应聘者的最高学历,还要求其本科学校必须是“985”、“211”学校。类似这样的硬性规定会让人产生“无论多努力都没有办法”的感觉,不可避免地会增加人们的消耗感。这些人心里所想的,并非是“因为没有投入竞争而后悔”,而是“因为为竞争投入了太多而后悔”。

人们抵触竞争,未必是因为人们缺少竞争意愿。有人认为,现在很多人懒惰懈怠,不思进取,因而惧怕竞争,对社会牢骚太多。但是,以上的分析结果表明,竞争越激烈,消耗感也就越强,这一点不因个人的竞争积极性而改变。当然,在不同的社会环境中,竞争机制和文化也是多种多样的,所以以上的分析并不能验证这是一种普遍现象,而只是说明,至少在当下的中国,这种现象是较为普遍、不可忽视的。竞争意愿的缺失并非是导致人们拒绝竞争的主要原因,很多有梦想、有斗志、有热情的人,也难免对竞争形势和前景感到悲观。

不应以“人们缺少竞争意愿”或“苦难磨练心志”为借口而拒绝改变不公平不合理的竞争机制。我国人口众多,资源和机会相对稀缺,因此各种激烈竞争不可避免。但是,在引入竞争、鼓励竞争的同时,也必须注意减少过度竞争带来的不利影响。第一,应减少干预性竞争。要尽可能减少不合理的评价标准,减少不必要的竞争;取消以各种形式出现的带有寻租性质的申请、考核、审查、选拔标准;增强竞争机制的公平性和透明性。第二,在某些领域,在竞争奖励的分配上,应拉近胜出者与其他人之间的差距,尤其要避免“胜者通吃”的结果,降低潜在参与者的参与动机,减少因过度竞争而导致的社会空转和资源浪费现象。另外,对于社会整体来说,应减小贫富差距,防止出现极少数人瓜分成果,弱者连生存都成问题的现象。第三,在竞争评价标准的设置上,要尽量将竞争的选拔功能与竞争者提高自身素质的过程结合起来,避免纯粹为选拔而选拔,为考核而考核。这样,即使无法在竞争中取胜,参与者也会感到自己的知识或能力得到了提高。(执笔:吴江、栾大鹏)

注释

Richard M. Ryckman, Max Hammer, Linda M. Kaczor, Joel A. Gold, "Construction of a Personal Development Competitive Attitude Scale", Journal of Personality Assessment, 1996, 66(2).

Rober D. Smither, John M. Houston, "The Nature of Competitiveness: the Development and Validation of the Competitiveness Index", Educational and Psychological Measurement, 1992, 52.

谢晓非、余媛媛、陈曦、陈晓萍:“合作与竞争人格倾向测量”,《心理学报》,2006年,38(1)。

[美]卡伦·荷妮:《我们时代的病态人格》,陈收译,北京:国际文化出版公司,2001年,第126~129页。

Richard M. Ryckman, Max Hammer, Linda M. Kaczor, Joel A. Gold, "Construction of a Hypercompetitive Attitude Scale", Journal of Personality Assessment, 1990, 55(3&4).

Mark N. Bing, "Hypercompetitiveness in Academia: Achieving Criterion-related Validity From Item Context Specificity", Journal of Personality Assessment, 73(1).

责 编∕赵斯昕