双语教师培训现状调查与分析

为推进新疆维吾尔自治区中小学双语教育的普及工作,2010年10月,首批浙江省援助阿克苏地区35岁以下少数民族双语教师2年制脱产培训班(以下简称“浙江双语班”)开班。为了使培训更有针对性和实效性,笔者在2011年9月至12月,以培训学员、中小学在职教师为对象进行了问卷调查和访谈。

一、调查对象与方法

本次调查研究共分两个阶段。第一阶段主要对象为2010级和2011级浙江双语班学员。浙江双语班共有学员1 233人,对其下发问卷354份。问卷根据学员汉语水平分层次发放,其中初级班132人,中级班134人,高级班88人,被调查人数占全部人数的28.71%,回收率为100%。调查问卷在课题组指导下现场完成,有效率为100%。在问卷整理过程中,有21名学员由于语言能力问题,把单项选择当成多项选择回答,他们的问卷在统计中作删除处理。第二阶段调查主要对阿克苏地区的库车、新和、温宿3个县的7所初中、小学的218名双语教师进行问卷和访谈。问卷共发放218份,回收212份,回收率为97.24%,回收问卷全部有效。

两次问卷调查内容的重点不同,对浙江双语班学员的问卷侧重了解他们对双语培训的需求和困难,对学校在职双语教师的问卷侧重了87ee18e187de380d638494f674563aa2886b32ca73f3a874a315aa8a88fd64d5解他们对实施双语教育的困惑。

二、调查内容和结果分析

新疆地区的双语教育为“少数民族学校中使用汉语教授数学、物理、化学、历史、地理等学科内容的教育”[1]。浙江双语班是针对阿克苏地区所有农村中小学教师的全员培训,旨在让全部符合条件的教师通过接受两年脱产的双语培训,能成为一名双语教师,改用汉语教授数学、物理和化学等学科。为此,笔者的调查从教师培训成长的角度着手,侧重从学习动力、方法、困难等方面展开。

1.教师参加双语培训的动力

学习动机,可分为内部学习动机和外部学习动机。内部学习动机是指个体对学习活动本身发生兴趣而产生的一种学习动机,学习的推动力主要来自个体内部。外部的学习动机是指在学习活动以外的诱因激发出来的动机,它是由外部的一些刺激人为地影响学习者产生的一种学习动力。在问卷中,笔者对浙江双语班学员参加培训的动机的动力源进行了探究与合理的分析。

(1)内部动力

对于浙江双语班参加双语教师培训的内部动力源,笔者从学习汉语的“兴趣”、培训过程中的“乐趣”、学习者自身对汉语学习的“求知欲”,以及是否相信自己“能学好汉语”四个方面出发进行调查。数据表明,学员对学好汉语表现出很高的“一致性”。98.87%的学员“想学好汉语”,72.88%的学员表示“能学好汉语”。这说明从2010年中央新疆工作座谈会后,新疆中小学教师对少数民族地区将全面实施双语教育的精神已全面领会,并在思想上已认同“通过双语培训使自己成为一名双语教师”的举措。

但高度的一致性并不能真正说明参训教师的学习已完全达到自发程度,在学习培训过程中,学员时常会出现言行不一的现象。如学员寒假作业完成情况统计的数据中,68.1%的学员没有完成读写作业,35.3%的学员没有完成听力作业,认真完成口语、听力、读写的学员分别只有32.1%、30.6%、12.9%。以上数据说明,教师群体作为一个有知识的群体,“明理”显得容易,但要认识转化为行动,还是要依靠引导与激励。

(2)外部动力

双语培训作为中小学教师继续教育的一个组成部分,更多地反映着社会对教师的要求,而不是教师作为个体自身求知的反映。所以,外部动力对教师的培训学习似乎更有意义。数据表明,教师参加双语培训的压力是非常大的,这些压力有的来自自身,但更多的是来自周边环境,如社会、学校和家庭。有72.32%的学员参加培训是想得到双语合格证;有98.02%的学员认为培训要有合格奖励的机制,这样做可以产生正强化,也有利于培训质量的提高。

(3)培训学习动力分析

综合调查问卷的数据和访谈情况表明,虽然争当合格双语教师已成为绝大多数浙江双语班学员的共识,但从学习的实际行动看,培训学习动力还不够。尚有8.76%的学员参加培训属于被学校派遣学习,出于无奈,学习起来“随大流,没有动力”。因此,建立合理且有效的培训激励机制是保证培训进程、提高培训质量的重要手段。同时,在建立培训激励机制的方法上,要形成教育行政部门、学员所在学校、培训院校的多方参与,政策激励,教师考核、考评以及培训评价要多方联动,使外部动力的正强化和教师成长的内部需要相结合,营造积极向上的学习氛围。

2.汉语学习的方法

中小学教师双语培训的方法与模式应得到关注。为了解受训教师期待的培训模式和在学习汉语过程中的重点、难点,笔者就“培训类型”“培训评价”“学习的重点与难点”“学习方法”等问题进行了调查。

(1)关于培训模式与评价

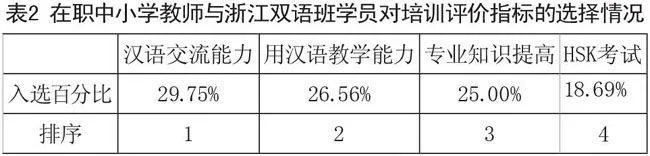

关于“怎样的培训类型更有利于少数民族地区教师双语培训”,学员比较一致地认为,到汉族学校实习的方法效果会明显,其次才是脱产两年的培训(见表1)。

在访谈中,校长们还谈及了当前培训的主要问题是没有良好的学习环境,认为去浙江、上海等地培训比在本地培训更有效,因为环境不一样。同样道理,校本培训的效果就更有限了,但如果到本地的汉族学校实习培训,效果就会超过一般的脱产培训。

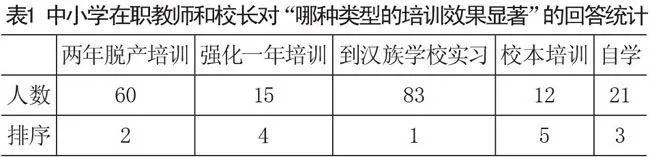

关于“用什么样的评价标准来衡量培训学员的水平”,数据表明,有81.31%的被访者认为中国汉语水平考试(HSK)成绩代表不了学员参加培训后的真实水平(见表2)。有的教师HSK考试已达到八级,但汉语教学的能力仍然没有什么进步。这与学者李泽林提出的“双语教师培训≠HSK等级考试”相一致。这也充分说明,在双语教育的一线,教师和培训班学员已十分明确“双语教师培训的基础是汉语言学习,但绝非等同于汉语水平考试或普通话培训”[2]这一道理。

(2)对学习难点与方法的认识

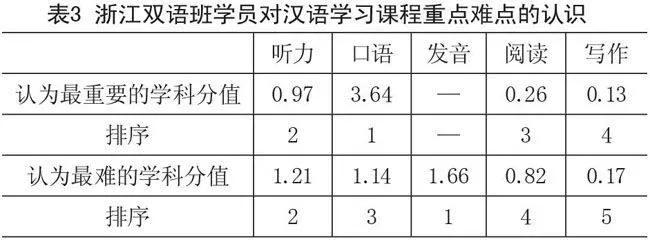

在汉语课程的学习上,笔者对调查数据按难易程度不同赋值统计的方法进行分析(见表3),大部分学员认为最重要的学科是“口语”,一些学员能听懂教师和同学的话,但复述起来就十分困难,至于专业汉语概念的复述,难度就显得更高了。因此,笔者认为,在教学上要增加口语课时,并不断创造让学员开口说话的情境。对于参加培训的新学员,还要注意发音的训练。

开口说话是学习第二语言和应用第二语言的最好方法。一些学习成功的学员在访谈中告诉笔者:他们成功的方法是“生活中,与汉族人大胆交谈;学习上,坚持预习和复习;遇到疑惑,通过汉语沟通解决”。

3.学习过程中的困难

民族教师学习汉语的困难较多,有学习者自身的困难,也有工作生活环境中的困难(见表4)。浙江双语班学员面向的是35周岁以下的中小学教师,其中85.31%的人已婚并有子女,工作和学习的矛盾突出。另外,第二语言学习存在相对的关键期,过了关键期语言学习会变得困难。一般来说,超过17周岁再学习一门外语,无论怎样训练都不可能把它当作母语来使用了[3]。浙江双语班大多数学员在26周岁以上,已失去了最佳语言学习期,学好汉语尤其艰难。下面主要从学员的视角分析他们学习的主要困难。

(1)学习环境问题

浙江双语班在培训期间,常有学员因家庭困难(如亲属生病、孩子上学等)而影响学习。笔者在调查中设计了“目前影响您培训学习的主要因素或困难”的问题,让学员根据困难程度排序,答案却是“没有学习语言环境”排在第一(见表4)。在统计时,笔者还专门对汉语水平高的班级和汉语水平低的班级进行对比,结果完全吻合。这充分说明,在培训院校内,汉语言环境已成为制约学员培训学习的最大障碍。

语言学习只有在适当的环境中才会产生效果,这些环境既包括课堂教学有意识创设的环境,也包括课堂教学以外的生活环境。学习者在一定环境下,借助他人(包括教师和同伴)的帮助,利用必要的学习资料,通过意义建构的方式才能获得相应的知识技能[4]。因此,当前浙江双语班学员对学习环境的认识和期待,是培训院校值得重视的一个问题。

(2)存在心理压力

在实际调查中发现,教师对能否从民族语言教学转型为汉语言教学所形成的心理压力应受到关注。如表4所示,“家庭困难”和“担心受训后不能胜任双语教学的心理焦虑”分值十分接近。一般认为,家庭困难可以物化,且容易克服和解决。而对将来汉语教学的“心理焦虑”是精神上的,它不仅会影响学员在校的培训学习,还会影响今后的工作和生活。

三、几点建议

根据调查问卷和访谈的数据分析,阿克苏地区在双语教育的实施和双语教师的培训上已取得了一定的成效,为进一步改进培训方法、提高培训质量、推进双语教育创造了条件。

第一,要重视加强培训学员的政治思想教育,增强他们的师德素养,提高作为人民教师的责任感和使命感。从某种意义上说,教师成长需要强烈的责任感和使命感,否则就会产生混日子的思想。教师只有把实施双语教育看成是国家兴旺、民族进步的大事,才会形成“学习汉语”的内部动力。

第二,建立健全双语培训的激励机制,强化外部动力的作用。一方面要政策到位,目标明确,对刻苦学习、成绩显著的学员进行重奖。另一方面,要建立教育行政部门、培训院校、学员所在学校齐抓共管的督查机制,加强学习过程中各环节的管理。

第三,完善双语培训的课程计划,进一步突出教学重点的难点。要积极创造条件,营造良好的汉语学习环境。在师资和设施条件允许的情况下,尽量采用小班化的课堂教学。

第四,顺应成人学习的特点,关心学员的学习和生活,最大限度地消除他们因工学矛盾而引起的后顾之忧。要注重对学员心理疏导,关心他们的心理健康。

第五,积极探索双语培训的评价模式,改变只以汉语水平考试为唯一标准的评价方式,采用口语交流、课堂教学模拟和综合考试相结合的评价方法。评价还要关注让学员在学习过程中体会到成功的乐趣,从而形成想学汉语、学好汉语的内驱力。

本文系国家语言文字工作委员会2011年度立项课题“浙江援助阿克苏地区少数民族双语教师国家通用语言培训的实证研究”(课题编号ZC125-02)成果之一。

参考文献:

[1]李儒忠.新疆双语教育的界定[J].新疆教育学院学报,2010(4).

[2]李泽林.我国少数民族地区双语教师培训政策研究[J].民族教育研究,2010(2).

[3]陈宝国,彭聃龄.语言习得的关键期及其对教育的启示[J].心理发展与教育,2001(1).

[4]李彦丽,李春超.建构主义理论对双语教师培训的启示[J].长春师范学院学报(人文社会科学版),2007(9).

(作者单位:浙江外国语学院)

(责任编辑:李奇志)