问题与挑战:省际教师工资发展水平的状况分析

工资水平不仅决定着教师的生活水平,还直接影响着教师的职业声望、职业吸引力和教师从事该职业的积极性和责任感。改革开放以来,国家非常重视教师福利待遇的改善,我国中小学教师工资水平有大幅度提高。2009年全国中小学教师年平均工资为32 772元①,2010年全国中小学教师年平均工资为37 786元,增长幅度为15.30%。但是我国教师的工资待遇在取得成就的同时,仍然存在很多的问题,特别是教师工资实行省级统筹、县级财政承担大部分的薪酬制度后,各省份、各学段教师薪酬存在的问题更加凸显。

一、存在的问题

1.地区间教师年平均工资差距较大

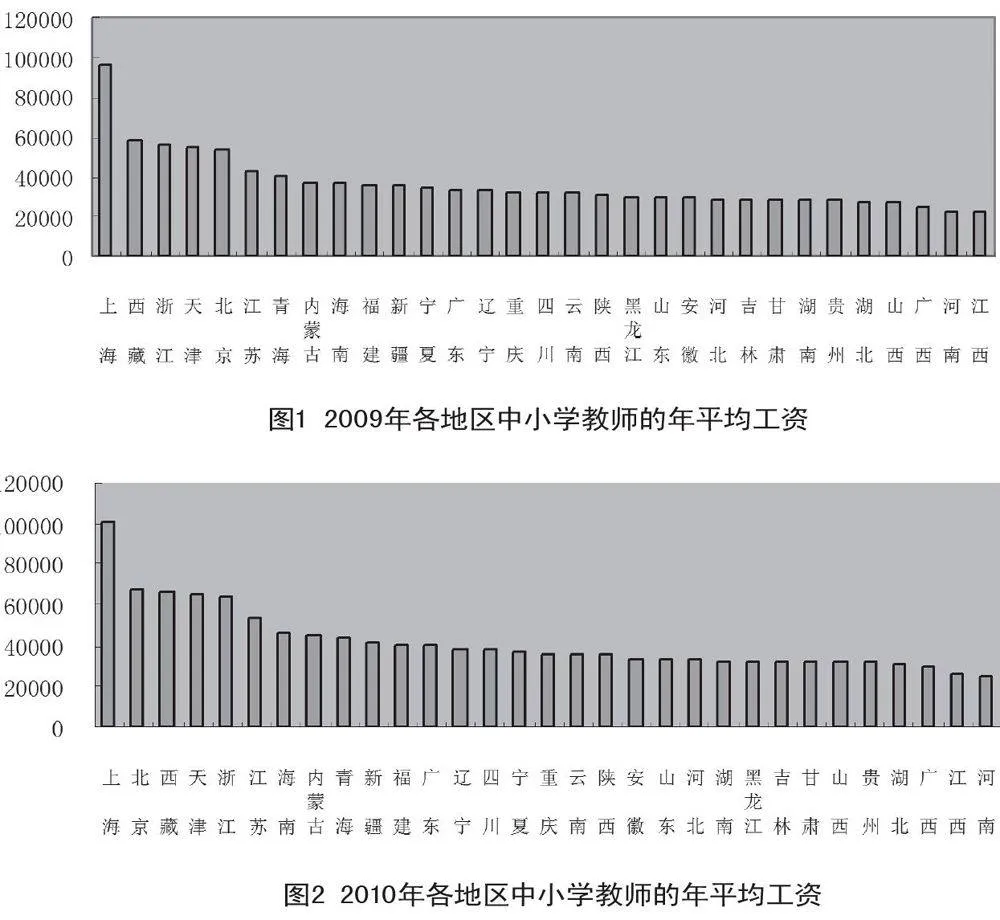

改革开放以来,各地区经济迅速发展,教师年平均工资普遍提高。但是由于各地经济发展不平衡,教育投入不均衡,教育管理体制改革的推进深度不同,地区间教师收入水平存在很大差距。

数据分析(数据来源:中国教育经费统计年鉴-2010/2011,中国教育统计年鉴-2009/2010)表明,2009与2010年各地区中小学教师年平均工资水平排名前五位的是上海、浙江、北京、天津和西藏。2009年排名后五位的为湖北、山西、广西、河南、江西(见图1),2010年排名后五位的为贵州、湖北、广西、江西和河南(见图2)。从中我们发现,东部多数地区中小学教师平均年工资较高,西部部分地区中小学教师的工资水平也很高,但是中部很多地区的教师工资较低,形成了东部发达、西部崛起、中部沦陷的工资分配局面。这是因为西部大开发战略实施10年来,党和政府非常重视西部地区人力资源和社会保障事业的发展,制定了一系列政策措施保障教师的合法权利,西部地区教师工资收入稳步增长。如西藏自1994年实行了特殊津贴后,又多次调整特殊津贴标准,这使得西藏地区教师的平均工资提高幅度很大。目前,西藏地区教师的平均工资一直居全国前五位,有力地调动了教师支援边疆的积极性,保障了教师队伍的稳定性。但是中部地区由于经济发展中等,又没有国家政策上的扶持,教师工资相对较低。

2.各学段教师年平均工资地区差异明显

(1)幼儿园教师年平均工资上海居首位

数据分析可见,2010年各地区幼儿教师的年平均工资比2009年普遍有所提升,2009年全国幼儿教师年平均工资为7 594元,2010年全国幼儿教师年平均工资为195 32元,增长的幅度达到157.20%。但是与中小学教师的年平均工资相比,幼儿园教师的年平均工资水平比较低,并且地区间差异很大。2009年幼儿教师工资最高的是上海,其次是西藏、天津、新疆、河北等。幼儿教师工资较低的有山东、广东、海南、湖南和江西。2009年上海与西藏两省份之间幼儿园教师年平均工资相差32 694元。2010年幼儿教师工资最高的是上海,其次是西藏、北京、天津、内蒙古等。幼儿教师工资较低的有山东、河南、广西、江西、贵州和海南。连续两年上海幼儿教师的工资位居各省份之首。

考察各地区在2009年与2010年期间幼儿园教师年平均工资水平的差距,从全国总体来看,极差从58 533元上升到67 926元,标准差从11 013上升到12 352,变异系数从1.45下降到0.63。由极差的变化可知全国各地幼儿园教师年平均工资水平最高地区和最低地区之间的差距在拉大,由标准差的变大可知两年间各地区幼儿园教师年平均工资水平的差距也在增大。2009年幼儿教师年平均工资最高的地区(上海)比最低的地区(江西)高58 533元,2010年上海比海南省幼儿教师年平均工资高67 926元。

幼儿教师2009年与2010年工资水平提高较快的原因主要是2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(以下简称《规划纲要》)的颁布。《规划纲要》从性质上基本界定了幼儿园以政府主办为主体,其他社会力量为辅助的多渠道办园体制。由此扭转了2003年国务院办公厅联合八部委颁布的《关于幼儿教育改革与发展指导意见的通知》所带来的政府主导的公办幼儿园迅速下降的被动局面。

(2)小学教师年平均工资上海位居首位

数据分析显示,2009年与2010年排名前五位的是上海、浙江、北京、天津和西藏,2009年排名后五位的是山西、湖北、广西、江西和河南,2010年排名后五位的是广西、甘肃、湖北、江西和河南,其他省份的小学教师年平均工资排名稍有变动,但变化幅度并不是很大。与中学教师年平均工资水平相比,小学教师年平均教师工资相对较低,2009年、2010年小学教师年平均工资比中学教师分别低3 022元、2 738元,差距有变小趋势。

2009至2010年小学教师年平均工资的极差变化从75 715上升到77 172,极差率变化是4.22下降到4.03,标准差变化是16 084上升到17 890,变异系数从0.46下降到0.45,这说明小学教师年平均工资水平在全国各地区之间的相对差距在增大,但是工资水平最高的地区增长的幅度低于工资水平最低地区的增长幅度。

(3)中学教师年平均工资上海居首位

数据分析显示,2010年、2009年上海、浙江、北京、天津和西藏的中学教师年平均工资排名位居前5位,其中上海中学的教师年平均工资最高,平均工资高于11万元,比位居第2位的浙江省中学教师工资高出3万多元。西藏的中学教师年平均工资也非常高,2009年、2010年分别为59 147元、65 817元。这是国家对西藏地区实施优惠政策、加大财政支出的必然结果。

同时,从数据统计中可以看出,2009年贵州、山西、广西、江西和河南,2010年山西、广西、贵州、江西和河南的中学教师年平均工资水平位于后五位,说明这些省份在教师工资方面还有很大的提升空间。只有政府加大对教师工资的投入力度,方能稳定教师队伍,增强教师队伍的吸引力,更好地留住人才。

2009至2010年中学教师年平均工资的极差变化从85 651上升到86 383,极差率变化从4.27下降到4.10,标准差变化从17 497上升到1 508,变异系数的变化从0.46下降到0.44,这说明中学教师年平均工资水平在全国各地区之间的相对差距在增大,但是工资水平最高的地区增长的幅度低于工资水平最低的地区增长的幅度。

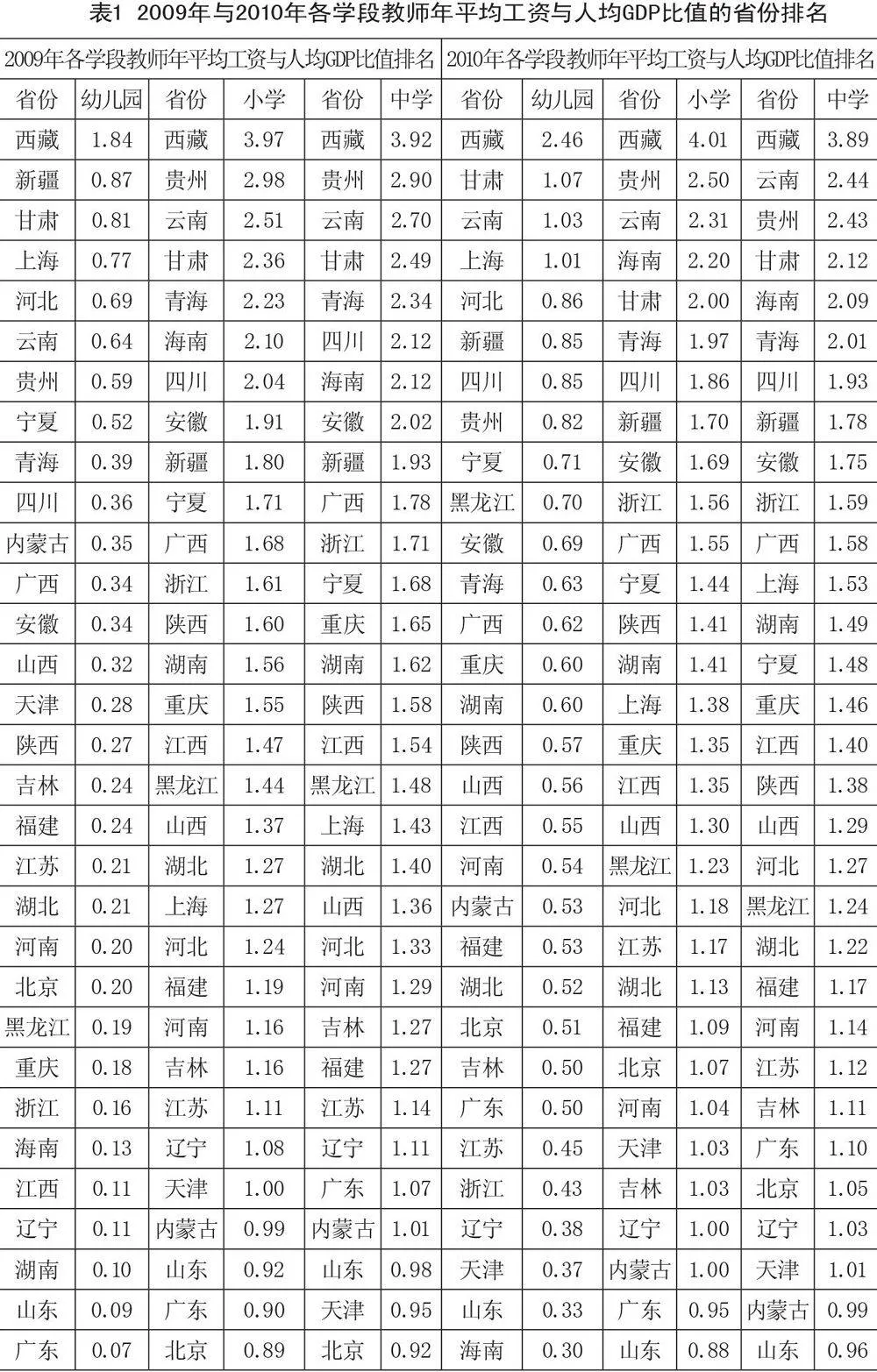

3.经济欠发达地区教师年均工资与人均GDP的比率较高

本文中各地区人均GDP是将一个地区核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个地区的常住人口(目前使用户籍人口)相比进行计算,得到人均地区内生产总值。它是衡量各地区人民生活水平的一个标准。教师年均工资水平与各地人均GDP之比反映的是该地区教师工资水平高于或者低于本地区人民生活水平标准,这对衡量教师生活水平具有重要的参考价值。

诺贝尔经济学奖第一位获得者丁伯根认为,公平的收入分配应是每个人得到的收入与预期对国民生产总值所作的贡献相等。通过国家教师平均薪金与人均GDP比例的国际比较,在发达国家教师平均收入与人均GDP之比值在1.8∶1—2∶1之间较为合理;而在发展中国家,教师平均收入与人均GDP之比值应当高些,大概在2.5∶1—3.5∶1之间比较合理。数据显示,就相对收入而言,我国经济最富裕地区的教师收入较低,经济最落后地区的教师收入相对较高。

根据统计分析(见表1),2009年幼儿园教师年均工资与人均GDP之比排名前五位的为西藏、新疆、甘肃、上海、河北,二者之比低于1的有30个省份。2010年幼儿园教师年均工资与人均GDP之比排名前五位的为西藏、甘肃、云南、上海、河北,二者之比低于1的有27个省份。

综合考察2009与2010年幼儿园教师年均工资与人均GDP之比,发现极差变化由1.77上升到2.16,标准差由0.35上升到0.39,这说明两年间幼儿园教师年均工资与人均GDP之比呈拉大趋势。

2009年小学教师年均工资与人均GDP之比排名前五位的为西藏、贵州、云南、甘肃、青海,这些经济欠发达地区的教师平均工资与人均GDP比率较高,分别为3.97∶1,2.98∶1,2.51∶1,2.36∶1,2.23∶1,二者之比低于1的有内蒙古、山东、广东、北京。2010年小学教师年均工资与人均GDP之比排名前五位的为西藏、贵州、云南、甘肃、青海,这些经济欠发达城市的小学教师年平均工资与人均GDP的比率较高,分别为4.01∶1,2.50∶1,2.31∶1,2.20∶1,2.00∶1。二者之比低于1的有广东、山东。

两年间小学教师年均工资与人均GDP比值的极差变化由3.08上升到3.13,极差率从4.46上升到4.56,标准差由0.67下降到0.63,这说明两年间由极差、极差率显示的幼儿园教师年均工资与人均GDP之比在拉大,但是由标准差显示的幼儿园教师年均工资与人均GDP之比呈缩小趋势。

2009年中学教师年均工资与人均GDP之比排名前五位的为西藏、贵州、云南、甘肃、青海,这些西部欠发达地区的教师平均工资与人均GDP比率较高,分别为3.92∶1,2.90∶1,2.70∶1,2.49∶1,2.34∶1。2010年中学教师年均工资与人均GDP之比排名前五位的为西藏、云南、贵州、甘肃与海南等经济欠发达城市,其中学教师年平均工资与人均GDP的比率较高,分别为3.89∶1,2.44∶1,2.43∶1,2.12∶1,2.09∶1。

数据显示,经济欠发达地区中学教师年均工资与人均GDP的比率较高,接近国际上对发展中国家教师平均收入与人均GDP比值的认定标准。如贵州省2009年人均GDP为10 111元,但是中学教师的工资收入年均29 354元。而像北京、天津、辽宁、山东、福建、江苏、广东等发达地区的中学教师平均工资与人均GDP比率较低,远远低于国际标准。数据显示2009年中学教师年均工资水平与人均GDP之比小于1的分别有山东、天津、北京,其中北京最低,二者比率仅为0.92,西藏最高,二者比率为3.92。2010年二者比率小于1的有内蒙古和山东,2010年山东仅为0.96,比2009年降低2个百分点。

2009至2010年中学教师年均工资与人均GDP比值的极差变化由3下降到2.93,极差率从4.26下降到4.05,标准差由0.66下降到0.60,这说明两年间中学教师年均工资与人均GDP之比呈缩小趋势。

二、面临的挑战

教师工资水平在过去的几年中尽管有很大的提高,但是从整体来看,中小学、幼儿园教师尤其是农村与偏远落后地区的教师的工资福利待遇相对较低。农村教师的医疗与社会保险还没有得到全面保障和落实。教师职业还没有真正成为令人尊敬和羡慕的职业。在新的历史起点上,我们应该进一步提高教师的地位和待遇,吸引优秀人才从教。

1.大力提高教师工资待遇

工资待遇是保障教师生活的基本条件,提高教师工资标准,能够提高教师的职业尊严和荣誉感,提高教师工作的积极性。因此要健全经费投入保障机制,各级人民政府要加大对教师队伍建设的投入力度,切实保障教师工资待遇方面的经费投入。中央和地方政府要制定优惠政策,对长期在农村基层和艰苦边远地区工作的教师,在工资、职务(职称)等方面实行倾斜政策,认真组织农村教师特殊岗位津贴试点,研究提出设立农村教师特殊岗位津贴的有关意见。特别是针对偏远地区的教师,要设立农村边远贫困地区乡镇以下教师特殊岗位津贴,鼓励有志、有识的大学生到农村学校任教,使他们安心从教、立志从教。

2.加大中央适当支持、省级统筹的力度

目前,教师工资制度基本上为省级统筹,县级财政负担。但是在实施中,省级财政统筹明显不足,县级财政承担了主要的经费保障责任。县级财政由于经济发展水平差异较大,难以为教师绩效工资提供充足的经费保障。经济发达地区与欠发达地区、农村、山区与城市教师平均工资差异很大,这不利于欠发达地区教育的均衡发展。所以,国家要制定新的政策,按照“管理以县为主,经费省级统筹,中央适当支持”的原则,确保义务教育阶段教师工资所需资金的落实到位。具体到省市层面,应该坚持城乡统筹发展、城乡教育均衡发展要求,由省市统筹规划,着重解决发达地区与欠发达地区教师工资水平的差异问题,逐步缩小经济不发达地区与经济发达地区、经济欠发达地区工资总量水平差距。采取切实有效的措施对农村、山区等地区按其与城市的远近进行分类,区分不同等级的工资区,统一由中央财政和省级财政提供地区津贴。为稳定与留住欠发达地区教师队伍,促进义务教育均衡发展,需要加大对这些地区教师的补贴力度。

备注:①教师的年平均工资=各地区教师的工资福利支出/当地的教职工人数。本文中的工资福利支出指的是学校或者单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。鉴于此,公式中的教职工人数指的是专任教师、行政人员、教辅人员、工勤人员、校办工厂(农林场)职工、代课教师和兼任教师人数之和。

(作者单位:中国教育科学研究院)

(责任编辑:马赞)