老课新教 课堂改进

课堂改进,顾名思义,就是要对课堂教学进行改进。然而,课堂中需要改进的内容众多,如教师行为、学生状态……从何处开始?如何落实?在研究初期,这的确是一个使人困惑的问题。因此,寻找课堂改进的落脚点变成了“课堂改进”项目初期研究的主要内容。

回顾

《凡卡》是小学六年级的一篇语文课文。

教师带领学生阅读与体味,感受凡卡非人的学徒生活,感受他的悲惨命运。此外,教师也应补充相关资料,让学生了解契诃夫写作的背景,了解凡卡爷爷的生活也是那样的悲惨和贫穷。

在文章结尾处,教师会设问:凡卡的爷爷能收到这封信吗?

学生会回答:不能!因为凡卡没有写地址,而且他把信交给了一个喝酒喝得醉醺醺的邮差……

这样的答案应该说是作者契诃夫的本义,学生理解的也没有问题。

接下来,教师又继续设问:如果凡卡的爷爷真的能够收到这封信,他能救得了凡卡吗?

学生会回答:不能!因为乡下和城里一样黑暗……

继而,教师总结课文的主题思想,揭露沙皇统治时期俄国的黑暗现实,然后过渡到契诃夫小说表现出来的批判性……

课堂上,学生和教师都会陷入无限的忧伤,这种情绪一直延续到下课……

在课后的研讨过程中,有的教师还提出:应该让学生将凡卡的生活和自己的生活进行对比,这样才能让学生更加深入地体会到凡卡的不幸,感受到自己是多么的幸福,深切地批判当时黑暗的社会!

思考

契诃夫的确是想通过《凡卡》来抨击当时的黑暗社会,表达对生活在底层的劳动人民的同情。然而,面对一群六年级的学生,一定要将这个“黑暗”揪出来吗?一定要让孩子们去狠狠地批判当时黑暗的社会现实吗?而且他们真正地了解那个现实吗?他们会批判吗?他们又会如何去批判呢?……

一连串的问号之后,我陷入了深深的思考,不仅仅是对《凡卡》一篇文章的思考,更多的是对这一类文章的思考,即对传统的“老课文”的思考。在今天的语文课堂上,教师在面对这些文章的时候应该如何讲授?

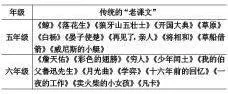

翻开语文教材,我们总会发现有众多的保留篇目,即传统的“老课文”,它们可以说是文质兼美,历久弥新。以人教版小学高年级的四本教材为例,保留的传统篇目就有二十余篇。

这些传统的“老课文”,陪伴了一代又一代的学生成长,或是习作学习的佳品,或是传统教育的典范,抑或是文学殿堂的佼佼者……可谓篇篇是经典。

时代变迁,社会发展,这些传统且经典的文章依旧被保留在小学语文教材中,内容没有变化,但其面对的学生群体发生了变化,变成了21世纪的学生了!教师在课堂上还要教授几十年来一直未变的主题吗?教师在备课与设计教学过程时,还应该再思考些什么呢?“让老课文焕发新的活力”似乎一直是语文教学要谈论的主要话题。那么,这个“新”又会体现在哪里呢?

此时,我突然发现了“课堂改进”的一个落脚点,那就是从教材的研读出发,从传统的“老课文”入手,这样可以帮助教师改变对文章的原有认知,用发展的眼光重新审视文本,创造和学生相匹配的课堂教学。

在和其他教师探究的过程中,我们逐渐地统一了认识——“老课新教”,针对一些写人记事的文章,从主题内容和思想意识等方面重新认识文本,挖掘文本中能够带给学生的新东西。教师通过文本解读,对传统“老课文”有了新的教学路径,不再按部就班地重复几十年前的老路。

尝试

1.在黑暗中感受温暖

像《凡卡》和《卖火柴的小女孩》这样的课文,其主要内容都是在批判黑暗的社会现实。然而,那个时代对于今天来说,太过遥远了……

对于小学生来说,教师在课堂教学的过程中,是让他们感受黑暗中的痛苦与无助,还是帮助他们在黑暗中发现一点亮光,感受一份温暖呢?

教师在讲授《卖火柴的小女孩》这篇文章时,在带着学生体会到小女孩的“可怜”之后,也应从幻像中让学生感受到:在小女孩死去的那一刻,她终于拥有了渴望已久的那份温暖——火炉、烤鹅和圣诞树,最终还见到了疼爱她的奶奶……她跟奶奶去了一个没有寒冷、没有饥饿的美丽的世界,她幸福地死去了……

安徒生是想借小女孩的死来抨击当时社会的黑暗与无情。这一点学生能够感受到,但是不需要浓墨重彩。教师要引导学生走进另外一个美丽的世界,那就是生活在这样黑暗的社会中,小女孩却拥有着美丽的梦想……教师要通过这节课,让学生树立热爱生活的信心!

最后的结语是这样的:安徒生的童话,虽然事件本身是悲惨的,但结局却往往给人以温暖。《丑小鸭》是这样,《海的女儿》是这样,《卖火柴的小女孩》也是这样……教师可以借助台湾作家张晓风的话语来加深对安徒生的理解:

如果有人5岁了,还没有倾听过安徒生,那么他的童年少了一段温馨;

如果有人15岁了,还没有阅读过安徒生,那么他的少年少了一道银灿;

如果有人25岁了,还没有品味过安徒生,那么他的青年少了一片辉碧;

如果有人35岁了,还没有了解过安徒生,那么他的壮年少了一种丰饶;

如果有人45岁了,还没有思索过安徒生,那么他的中年少了一点沉郁;

如果有人55岁了,还没有复习过安徒生,那么他的晚年少了一份悠远。

学生的思维一下子开阔了,不再沉浸在对小女孩不幸的哀叹中,而是已经站在了欣赏安徒生作品的路口。这不就是我们语文课的教学目标吗?

与之前《凡卡》一课相比较,同样是在控诉当时社会的黑暗,然而,在学生的阅读记忆中,留下的感受却是不一样的。

是的,为什么我们不能把这样的课文上得温暖一些呢?

在痛苦不堪的生活中,卖火柴的小女孩,她不止一次地渴望拥有温暖的火炉、喷香的烤鹅和美丽的圣诞树,渴望奶奶能够回到她的身边……

凡卡,在哭诉的同时,也在回忆乡下的美好生活,他希望爷爷能够带走他,离开这里,离开这猪狗不如的生活环境。虽然乡下是同样的穷困,但是那里有自由,有亲情,这也许是支持凡卡活到今天的动力吧……

我们的语文课堂,非要在学生小小的年纪里,就去感受那么多负面的、黑暗的与痛苦的东西吗?

为什么不能在语文课上,让学生多看到一些美好的、有希望的、有魅力的文章呢?

凡卡也好,卖火柴的小女孩也好,在他们贫穷、悲惨的生活中,我们是否看到了他们内心的那份憧憬,是否看到了他们怀揣的梦想!教师教学的过程中不仅仅要让学生体会到他们生活的贫困、命运的悲惨,也应该让学生体会到这些主人翁小小的心灵深入存有的那份深深的渴望与梦想……这份温暖,最应该留在今天的语文课堂上!

2.对“革命精神”的多元理解

在语文教材中,有关革命传统教育的篇目也很多,如《金色的鱼钩》、《十六年前的回忆》……《金色的鱼钩》主要讲述了老班长为了把三个红军小战士送出草地,自己忍饥挨饿,还要想办法照顾三个小战士,最后牺牲了的故事。“金色的鱼钩”蕴含着深厚的革命情谊。

对这篇课文,教师用书中有这样一段叙述:这是一篇略读课文,作者满怀深情地叙述了红军长征途中,一位炊事班长牢记部队指导员的嘱托,尽心尽力地照顾三个生病的小战士过草地,而不惜牺牲自己的感人事迹,表现了红军战士忠于革命、舍己为人的崇高品质。课文用“金色的鱼钩”做课题,意义深刻。“鱼钩”记录着老班长的英雄历程,闪耀着老班长金子般的思想光辉,象征着老班长崇高的革命精神永垂不朽。

这段话精炼、准确。然而,面对生活在21世纪的十多岁的小学生,他们对“忠于革命”或者说“革命精神”会有什么样的体会与感悟?会怎样理解这一革命情怀呢?

在解读文本时,教师应该考虑到现在学生的理解角度,并从现实生活入手进行设问,如为什么老班长在那么恶劣的情况下会想尽一切办法带着三个小红军过草地?

通过教师课堂上内容的讲授,学生们会知道与感受到:

(1)这是一个任务。军人的职责首先就是要完成任务。这说明老班长是个极端负责的军人!

(2)老班长年纪最大,三个小红军还都是孩子,老班长要无微不至地照顾他们,想办法找吃的不让他们挨饿。最令人感动的是,他用缝衣针弯成鱼钩钓鱼给三个小红军吃,自己却嚼吃剩下的鱼骨头……这是什么精神?让学生体会到什么是真正的舍己为人!

(3)老班长是班长,是三个小红军的领导,他把困难留给自己,把希望留给他人,他是个令人敬佩的人。

……

同样,我们也可以这样理解《十六年前的回忆》中所表现的革命先驱——李大钊牺牲前“视死如归”的革命精神。生活在21世纪的学生,拿着手机,玩着电脑,坐着轿车,吃着快餐,他们又怎么能够深切地感受到上世纪初期那充满血雨腥风的历史?怎么能够深深地体会到李大钊身上具有的革命精神呢?

在教学研讨过程中,教师在研读教材的时候,仍然要从学生可以理解的角度进行设问。围绕“李大钊为什么要这么做?”这一问题,教师要让学生阅读与感悟。而且,“他(李大钊)对革命事业的信心”是学生理解的难点,也是教师教学中需要特别注意的。革命精神对于学生来讲有些陌生,但是信心与信念对学生而言并不陌生。教师要结合教材,联系当时的社会背景,帮助学生理解与感悟:像李大钊这样的共产党人,做的每一件事都是为了让劳苦大众得到解放,过上好日子。这些共产党人心中都存有一份信念!正是这份信念支撑着他们“这样做”,并且一直指引着他们前进的方向。

后记

我们常说,学生每阅读一篇文章,要有所得。“得”什么?当然是对他们成长有帮助的知识与内容!而且这个“得”要能够触动学生的心灵,要能够对学生的发展起推波助澜的作用。研读教材,教师要在学生真正的“得”上下功夫。“课堂改进”也应该从这方面着手。

当然,在“老课文”的教学中,教师还要注意的是不能违背课文本身的主题思想,一味地挖掘“新”点。创新是要有基础的,不是无本之木,无水之源。

教师的“课堂改进”,从“老课文”的研读开始,有了落脚点,就有了方向。

虽然未来的路还很长,但是我们已经上路!

(作者单位:北京教育学院石景山分院研修中心)

(责任编辑:孙建辉)