中国红十字会公信力调查

[摘要]近年来,由于有关慈善行为的不良事件接连不断,中国红十字会受到了社会各界的广泛关注和质疑,而其作为我国慈善事业的代表,我国慈善行业的公信力也受到严重影响。重塑我国慈善事业形象,提高公信力,进而健全我国社会保障体系,势在必行。鉴于此,本文在对红十字会与慈善事业现状实际调查的基础之上,通过调查数据提出问题,并提出可行性意见或建议,以求为提高我国慈善事业公信力,推动社会慈善事业的健康发展助一臂之力。

[关键词]公信力;慈善事业;红十字会

[中图分类号]C93[文献标识码]A[文章编号]1005-6432(2013)45-0098-02

1调查背景

公信力是社会组织的生命线,是基金会的一项重要无形资产,在募集资金过程中具有不可替代的作用。在公募基金会资金的基本来源中,广大民众、企业法人和非企业法人等社会成员是主体。因而,获得社会认可、树立良好的形象是关系到基金会能否顺利募集到资金的关键因素,而资金的良好运作又是维持慈善事业健康发展的最基本因素。所以,公信力的加强与维护不可忽视。

2011年6月,随着“郭美美事件”在网络上引起轩然大波,中国红十字会被推向了舆论风口的浪尖。虽然“郭美美事件”后被证实确属谣言,但因此而引发的红十字会信任危机却愈演愈烈。作为全国最具声望和资历的公募协会,红十字会公信力受到严重挑战,所引发的社会信任危机也不可避免的对中国慈善行业产生了恶性影响,严重阻碍了中国慈善事业的发展。

中国红十字会公信力因“郭美美事件”而造成的损失不可估量,但为什么红十字会公信力会如此经不住考验呢?本文将结合所调查数据对红十字会信任危机影响因子进行深入分析,并提出合理的参考建议。

2红十字会公信力下降明显

针对上述情况,2013年5月,笔者通过发放问卷的形式,对在校学生和社会人士对中国红十字会和慈善事业的了解情况进行了调查。数据显示,被调查者对公益活动表现出了极高的热情,近一半的被调查者认为慈善是每个人生活中的一部分,89.8%都表示一直在关注着“郭美美事件”的进展,并且有71.68%的人表示在事件发生后,没有向红十字会捐过款,而是选择了其他途径比如壹基金等进行捐款。这说明公众时刻都在关注并监督着红十字会等慈善单位的工作,红十字会的负面新闻严重影响了公众的慈善欲望。

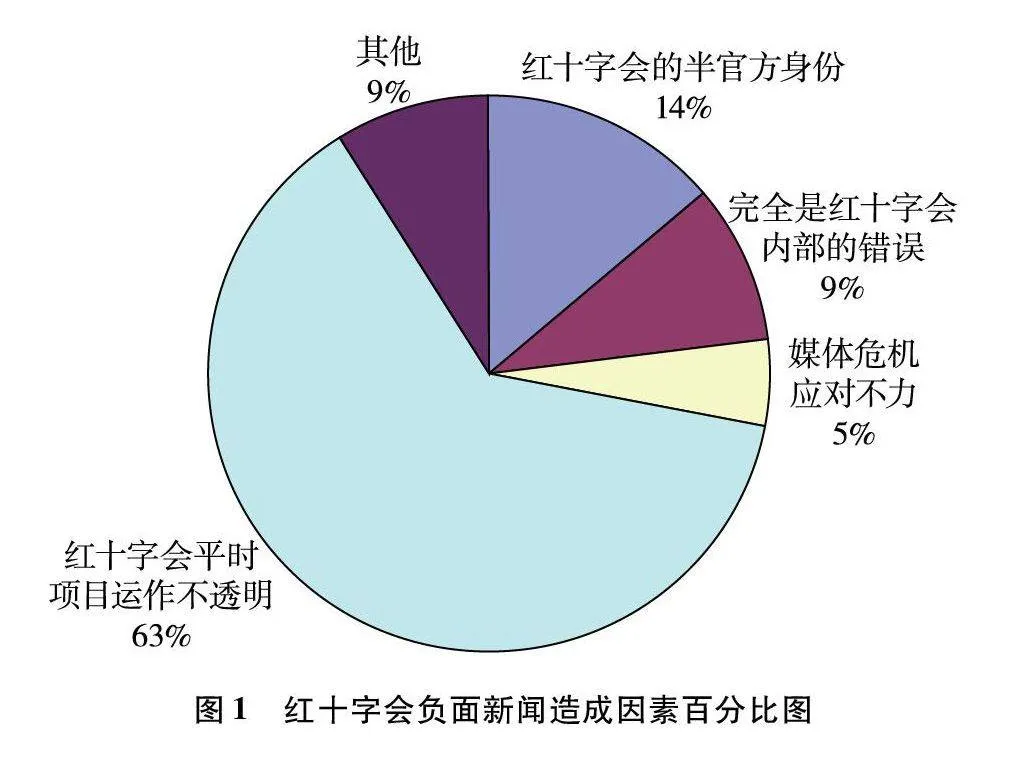

对于造成红十字会负面新闻的影响因素,超过60%的被调查者认为是由于红十字会项目运作不透明导致的,工作不透明导致误解,未及时处理的误解进而引致公信力的下降;还有14%的人认为是由于其半官方身份引起的(如图1所示)。

在最令人关心的财务透明问题上,虽然在2013年红十字会曾尝试公开其账目,但知者甚少,有近九成的人表示,如果红十字会不对其财务披露制度进行完善,建立公众满意的财务公开制度,可能考虑不再通过红十字会进行捐助。

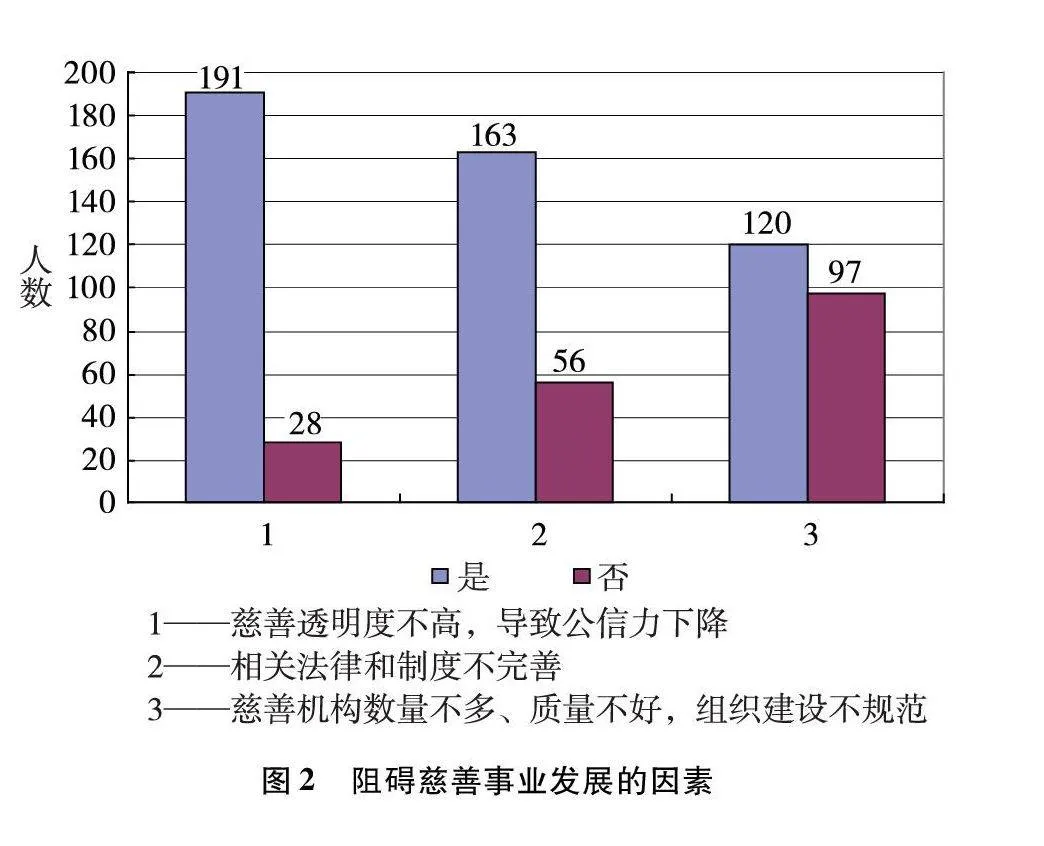

对于阻碍红十字会发展的因素,半数人由于红十字会管理机制不够规范,心理上很难将自己的善款交由其使用;此外,分别有87.2%和74.4%(如图2所示)的被调查者表示由于红十字会信息封闭,慈善透明度不高和政府过多干预和制度法规不健全等的存在,他们担心自己的善款无法到达自己真正想帮助的人手中。

图2阻碍慈善事业发展的因素

在调查希望红十字会通过何种途径重塑形象问题上,认为应通过内部进行改革,精简结构,加快办事效率和把财务信息公开,受社会监督的人数比分别达到81.6%和87.2%,而绝大多数人都极力反对通过借助媒体引导舆论和公益广告等华而不实治标不治本的方法来提升其形象。

3红十字会公信力弱化原因分析

通过上述的数据分析,可看出红十字会公信力弱化现状令人担忧。造成这种现象的原因是多方面的,主要原因还是在于其自身管理上。本文在综合上述内容后从红十字会自身管理、外界监督和社会风气三个维度对红十字会公信力缺失的原因展开了分析。

3.1自身管理方面

3.1.1财务信息的不透明

财务透明状况是影响公益组织公信力的重要因素,虽然红十字会设有“捐款到账查询平台”信息公开平台,在一定程度上公开了其财务信息,但是这并不能满足公众的需求和期望。红十字会只有加大自身财务的透明度,才能不断提升自身的社会公信力。

3.1.2红十字会公益项目的低效运作

具体来看,主要包括组织低效的管理制度、“官本位”等官僚一体现象、机构办事人员的冗余和公益项目执行效率低下。该问题的存在从根本上反映了目前中国基金会内部管理意识陈旧,管理制度落后,致使其难以发挥自身优势,从而制约了组织的发展。

3.2外界监督方面

3.2.1政府监管的越位

红十字会从成立到运营,从人事制度到财务管理均受制于政府,这使得红十字会无法按照自己的宗旨和章程行事,却更多地体现的是政府的旨意,从而沦为政府的喉舌。政府本身工作效率便已显现出严重滞后性,其主导的红十字会事业必然会受政府体制的严重拖连。

3.2.2公众监督的不完善

公众监督有别于政府监督、媒体监督和基金会内部监督,它是社会监督的重要组成部分。从社会阶层来看,监督群体不仅要包含富裕阶级,也不能忽视已具有相当规模的贫困阶级,同时更应囊括中产阶级。虽然红十字会意识到了公众监督的重要性,并为此也做出过一定的工作,但是和社会公众的期望相距甚远。

3.2.3慈善立法监督不完善

目前,纵观涉及中国红十字会组织管理的法律法规,仅有《中华人民共和国红十字会法》(简称《红十字会法》)属于法律级别,其他文件均是法律执行力和约束力较低的法规和规章。另外,《红十字会法》赋予其独特的地位,比如工作人员参照公务员管理、享有部分财政拨款等。红十字会作为一种公益组织,应当和其他同行组织享受同等的法律地位,只有这样才能保证红十字会和其他公益组织在同一起点展开竞争。

3.3社会风气方面

社会风气方面主要体现在公众社会信任感的缺失。我国高速的经济发展并未带来相应精神生活的进步,如今社会上普遍存在着不健康的浮躁跟风心理和金本位思想,为了经济利益而不惜造谣的事件时有发生。红十字会是一家弘扬人道、博爱和奉献精神的公益组织,本应当受到社会各界的尊重和信任,但是其公信力之所以会缺失到如此严重的地步,这与当前我国普遍存在的信任感缺失是密不可分的。

4提升红十字会公信力的措施

据上述的原因分析,结合当前的公益环境以及红十字会自身的特点,从内部管理改革、政府淡出、信息公开等方面提出了一些提升红十字会公信力的对策建议。

4.1改革管理制度,支撑公信力

慈善机构不仅需要管理而且必须以最好的方式来管理,因为做善事也要精益求精。面对不断弱化的公信力,我国红十字会有必要建立科学的内部治理结构,明确划分各个机构的权力、责任和利益,形成相互制衡关系,有效地防止独裁专制现象的发生。

4.2政府淡出,营造和谐社会

去权力化、去官化,重回民间,是重建红十字会的公信力的最理想状态。慈善事业的主体是广大的民众,而不是政府,政府应当逐渐淡出慈善活动,给社会力量以更大的自由和空间,将慈善事业的主导权回归民间。

另外,政府必须从自身做起,切实做好廉政工作,为营造互信互助的和谐社会创造良好环境。社会不再充满不信任感,公众监督便会更加有效。

4.3信息透明化

中国红十字会是否信息透明、准确、真实,关系到慈善业公信力的重建。在很多信息未公开时,公众有权质疑;当很多信息公开之后,公众依然有权质疑。这就要求红十字会不仅要信息公开,进一步修改完善信息管理系统和发布平台debe5b9fb4ebb1d56ef1f8734331d050,而且要逐步实现让每一笔捐款都能查询并知道使用流向。

4.4健全监督体系

红十字会的独立并不等于慈善机构不接受来自政府、社会尤其是捐赠者的监督,否则慈善组织就会滥用这种独立性。公众要放心地将善款交给红十字会为首的慈善组织使用,慈善组织就必须保证其对善款的分配和使用,随时受到第三方的监督。这个第三方包括政府立法强制慈善项目和财务必须公开、新闻媒体的监督以及独立的审查机构如会计师事务所等每年对慈善组织的财务审查。

5结论

公信力失去容易,重建之路,却不会一蹴而就。一方面,透明的整改努力不能运动化、短期化,而应进入常态;另一方面,随着公众捐款部分占红十字会资金总量的比例越来越大,这个公益机构财务制度的变革需要得到更多关注。相信红十字会经过全体工作人员长期而卓绝的努力,必将打造一个廉洁、高效,具有非凡公信力的现代化慈善组织。

参考文献:

[1]潘鸿,张小宇,吴勇民.应用统计学[M].北京:人民邮电出版社,2011.

[2]李永清.香港红十字会公信力长盛不衰的原因[J].万方数据,2012(6).

[3]孤辰.红十字会公信力的弱化与重建[J].改革与开放,2011(24).

[4]夏龙.红十字基金会公信力缺失研究[D].长沙:中南大学,2012.