晶体与火焰

一九六七年,卡尔维诺来到巴黎。如火如荼的年代,而这位前意大利共产党人却成了一名“巴黎隐士”。伴随他进入巴黎的是意大利批评界的一片指责声。他们对包括《疯狂的奥兰多》、《看不见的城市》、《命运交叉的城堡》等一系列“巴黎时期”作品表示质疑,认为这位昔日以文学介入公共事务的作家遁入了虚无,成了享乐主义者。批评家一致认为卡尔维诺的创作受到一个名叫“乌力波”(Oulipo)的文学团体影响,深陷于雷蒙.格诺(Raymond Queneau)、乔治.佩雷克(George Perec)等人设置的数字迷宫中,失去了意大利的人道主义情怀。罗肖尼则明确指出—“认同Oulipo的卡尔维诺并非真正的卡尔维诺。真正的卡尔维诺是那位讲故事的人”。

Oulipo是法语合成词,由Ouvroir de Littérature Potentielle的头两个字母组成,意为“潜在文学工场”。主办人雷蒙.格诺解释说:工场(ouvroir)意味着它要生产产品;文学(littérature)是因为它关乎文学问题;潜在(potentielle):一切论及的事情都必须围绕这个词。

一九六七年卡尔维诺来到巴黎后,与雷蒙.格诺相识,两人一拍即合,卡尔维诺随即把格诺的《蓝花》翻译成意大利语。那一年,“乌力波”团体刚好走过“第七百”个年头。这是一个颇为古怪的团体,固步自封是这群人的惯有姿态。他们杜绝现实中的一切度量,拥有自身一整套的评估标准,就连团体的存在时间,也用另一种计算方式来体现:世上的十年,等于他们内部的一千年。这是因为,格诺拒绝承认“乌力波”是一个新起炉灶的团体,认为它具有悠久的传统,毕达哥拉斯、柏拉图、笛卡儿、帕斯卡尔、达朗贝特、洛特雷阿蒙等人都可视为“乌力波”的先驱。这些人共同的特点是在于同时持有“双重护照”,在数学和文学国度中自由穿梭。当时的巴黎似乎并不盛产此类文学和数学天才,而这个团体自建立之初就没有将其发展壮大的意思,除非组织钦定,外人很难加入组织,所以很长一段时间内“乌力波”鲜有人知。除了将团体历史的数字纪元推至遥远的古代,它还将成员的存在时间推向遥遥无期的未来。它规定每一个加入“乌力波”的成员,终生享有会员资格。这种古怪而又凸显忠诚的管理方式,使得会员死后也无法退出组织。乔治.佩雷克和卡尔维诺分别于一九八二年和一九八五年辞世,而在此后的“乌力波”名单中,他们依旧存在,只是因为种种原因而“缺席”讨论。

对雷蒙.格诺而言,其创作渊源其实是始于一段恩怨。他于一九二四年加入布勒东等人的超现实主义团体,一九三○年退出。随后格诺创作了小说《奥戴尔》,对布勒东进行激烈嘲讽。他认为布勒东等人的自动写作理念,向人们展现作家混乱不堪的思维,其天马行空的写作方式,连同浪漫主义鼓吹“灵感”的创作理念,实则是对作家表现现实的破坏,显得粗陋、恶俗。一个对团体怀有质疑情绪的人,又在该团体待了六年之久,说明他是在暗自彻底盘算某种价值观。格诺并非那种空想式人物,自从离开超现实主义团体后,先后成为“啪嗒学院”总督、伽利玛出版社审稿人、“七星文库”负责人乃至龚古尔奖评审委员,其实干能力可见一斑。但他也绝非一位纯粹的文学才子,在世人眼中他是个不折不扣的怪才。案头没有厚厚的文学典籍,却摆满了格鲁腾蒂克、布尔巴基小组等数学研究文本,这样做并非只是为了学几道报刊上的数学游戏,成为一名数学消费者,他要发明一种全新的表达方式。

一九六○年九月,佛朗索瓦.勒利奥内邀请了各界人士讨论雷蒙.格诺的作品。其间产生了一份会议记录,名为《对法语全新的辩护和说明》,而后它成了“乌力波”的团体宣言。会上,勒利奥内提议成立“实验文学试验场”,得到了格诺等人的赞同。同年十一月,该团体认为“试验场”让人联想到给马配种的工棚,故改名为“工场”。另外,“乌力波”成员一致认为,一切文学的美学特质都在于其“潜在性”,因此加入关键的“潜在”二字,正式命名为“潜在文学工场”。

“乌力波”的目的就是要发现隐藏在事物内部的“潜在性”。格诺在试图说明“潜在性”的文本中旧账重提,特意拿超现实主义的创作观作为反例。在他看来,超现实主义一直混淆甚至错用了“潜在性”。布勒东等人夸大了人类梦境中的潜意识成分,借助自动写作等手段将毫不相干的物体撮合在一起,从而发现诗意的奥秘,这在格诺看来是荒唐至极的做法。首先,自动写作虽然不用花费很多精力,却很浪费时间。格诺认为,与其花时间在这种类似灵启的写作仪式上,不如潜心参照数字序列,以理性的思维推演事物存在的可能性,其次,梦境般的联系具有偶然性,不能以相同的方式再度呈现,而依靠稳定的数字运算法则,这种偶然产生的潜在联系就会稳定下来,以便进行重新演绎。格诺的这一认识得到了卡尔维诺的回应:

现在很流行但十分错误的观点是,把灵感、对潜意识的探索和自由等同起来,把偶然、自动和自由等同起来。但是,这种盲从屈从于冲动的所谓灵感,实际上是一种不自由。一个按照他熟悉的某些规则创作古典悲剧的作家,比起一个靠头脑里灵机一动而创作的诗人,要自由得多,因为后者要受到那些他还不知道的规则的约束。(《为什么读经典》)

总之,格诺认为“潜在性”是理性、反任意的。格诺并非想成为一名摇骰子的赌徒,靠偶然性(或许摇骰子在格诺看来也是有规律可循的)获得那种“骰子一投绝非偶然”的潇洒,他要的是一个国际象棋棋盘。只有在范围、规则确定的棋盘里,各种棋子的变化、组合才具有保障性。然而数字终归是抽象的,格诺要做的是将数学的法则运用到文学当中。于是,“乌力波”工场开动了,任务就是将各种各样的文字材料放入数学法则中进行运算。

即便如此,“乌力波”在处理文字时也存在一个问题。好比说,如果把一千只猴子放在一千台打字机前昼夜不停地工作,这些灵长类动物有可能打出一部莎士比亚悲剧吗?这是概率问题,概率本身也是一种规则的体现,那么“乌力波”小组又该如何面对这一缺陷呢?格诺认为,解决之道恰恰在卡尔维诺所说的“规矩的约束”之中。由此,格诺给出了两个经典的“乌力波”实验。

首先,格诺准备了一把剪刀和十部十四行诗。他将这十部十四行诗上下叠在一起,每一行都用剪刀剪开,读者可以依据自己的喜好,任意地将十部十四行诗歌进行组合,任何一行诗都可以被其他九首诗的相应位置所替代。如此类推,十部十四行诗,经由这般组合,可以诞生出百万亿首诗歌(10的14次方)。一个训练有素的读者,如果按照每天八小时,每分钟读一首十四行诗的阅读量来计算,就算全年有超过一半的时间乐此不疲地阅读(姑以200天计 算),那么读完这部书也要花上一百多万个世纪。在此,“约束”来源于一定的艺术创作法则,格诺之所以选择十四行诗,就是因为组成这一庞大序列的单个个体本身是按照某种特定的音步、节奏、韵律组成的,这使得每一首特定形式的十四行诗在形式上得以替换。如同国际象棋中的各个棋子一样,每动一步,整个棋盘上的布局和内涵将发生质的变化。而格诺本人则宣称这样做恰恰是为了提供“情感中激发灵感的新方法”。但随后有人认为,此类仅凭剪刀和糨糊的做法无法替代现实的丰富性。为此,格诺又给出了一个实验。

一般来说,大概不太会有人对日常生活中习以为常的事件进行刻意的讲述。比如发生在公交车上的一次争吵,哪怕事件中的人物脖子长了那么一点,帽子戴得奇怪了一点,行为稍微古怪了一点,你也用不着对此事大书特书一番。

雷蒙.格诺尽管会同意上述的描述,但他还是通过写作《风格练习》,将这件事情用九十九种不同的方式变着法儿写了一遍。即便是要变着法儿讲一则故事,首先也需要有一个故事母本,但在《风格练习》中,所谓的原型故事是不存在的。尽管格诺声明《风格练习》中涉及的这件事情确实发生过:一个脖子长长的年轻人,戴着古怪的帽子,在公车上和人争吵一番,而后下车,又在别处出现。但这九十九种诉说的方式却因为叙述的不同而产生各种猜想,真正的现实变得无处可考。

乔治.佩雷克曾有一本奇书,全书的所有单词均不含字母“e”。这个缺席了的字母,幽灵般控制了实际写出来的单词,成了“乌力波”小组“约束”法则的另一种体现。同样,格诺潜藏在九十九种叙事之后的“真实现实”也在一定意义上给予述说的事件以约束,使得文字对现实的描述呈现出自由的变化。

即便如此,格诺依旧没有逃脱文本实验的窠臼。因为现实绝非简单的加减法。要指望“乌力波”的作品能够直接运用到一般文学写作中是不切实际的,其曲高和寡的文学理念恐怕也只有少数作家才能把玩(科塔萨尔曾就“百万亿首诗”写过专门的文章进行分析),人们恐怕也只能将它作为概念产品来看待。试想,假如真有人能够发动子子孙孙,愚公移山般读完百万亿首诗歌,并且把这一行为用九十九种方式进行表述,那么这种行为充其量也只是为“人生苦短,艺术恒久”(ars longa,vita brevis)这句话提供最笨拙的注脚。对于普通人而言,要想在写作时参照“乌力波”实验,就只能如一个普通的服装裁缝,将T型台上夸张的服饰设计纳入普通制衣理念之中,以便所有人都能享受这种设计。

“乌力波”人自称为“必须建造迷宫,以便从中脱逃的老鼠”。他们日以继夜地对各种文本,无论是已有的,还是自设的,进行复杂的计算和排列组合,但这些老鼠们未免剑走偏锋,被许多人认为是形式主义、结构主义的实践者,带有虚无的倾向。确实,“乌力波”小组的主要实践,和符号学、结构主义的流行时间是吻合的。桑塔格认为,面对各种学科知识的饱和,真正的形式主义者身上恰恰具有最为敏感的气质。抑或说,真正的形式主义者,在探索形式时并不以牺牲现实的敏感性作为代价。而整个“乌力波”小组闭门造车式的实验,由于与现实关怀隔离,难免有针尖上的天使之嫌;“乌力波”要想往前发展,获取文学声誉,他们还需一位将天使缝入文本的人。

一九八五年九月,卡尔维诺身患脑溢血去世。一个星期后,正在外地讲学的好友艾柯告诉美国作家约翰.巴思,当时卡尔维诺突发脑溢血,弥留之际竭尽全力说出的最后一句话是:“平行性!平行性!”

卡尔维诺去往巴黎之前,意大利国内推崇的是葛兰西的“新现实主义”原则,希望用文学的筹码加重政治意识形态表达。一时间,同一种粉饰的颜色,同一种歌颂的声音,换来的是文学的暗淡和沉默。卡尔维诺极力反对这一主张,认为文学和政治只有在“文学是糟糕的文学,政治也是糟糕的政治”时才具有相互对比的可能性。但这并不代表卡尔维诺就要抛弃外部世界,完全成为搭积木、玩结构的“享乐主义”者,他对现实和文本具有同样的“敏感性”。

有时候我觉得一场瘟疫袭击了人类,使人类丧失了人类最大的特点—使用语言的能力,或者说一场语言瘟疫袭击了人类,使其讲些意义平淡、没有棱角的话语。这些平庸的话与新情况发生撞击时,决不会产生任何火花……这场瘟疫不仅污染了语言,而且也污染了形象。(《美国讲稿》)

无论这场瘟疫意味着什么,至少它从反面将语言和“新情况”粘在一起,成为共同受害者。而能够指出这一点的人绝非是普通的“享乐主义”者,卡尔维诺关注着现实,只不过不再以政治意识形态作为衡量标准,而是注重语言和现实之间的平行结构。卡尔维诺评论罗兰.巴特的话,亦适用于他自己。他说:“巴特闪身避开所有对他的分类,因为终其一生,他所做的一切都是出于爱。”

正是面对这场瘟疫,卡尔维诺在格诺的身上看到了数学代数和文学结构赋予这个世界以稳定性的可能:“只有(文学和数学)发明才能制造出这种秩序,因为现实是一片混乱。”这不仅是文学和数学之间的平行,而且还是宇宙之间共通的和谐感。似乎可以这么说,只有到了卡尔维诺这里,“乌力波”的实验才具有超越的意义,使得处于实验之中的文本获得了有机体般自由生长、繁衍的动力。而数学和文学之间所能体现出来的张力就在于“晶体”与“火焰”之间。在卡尔维诺看来,晶体象征着表面结构稳定规则,火焰虽然在它内部不停激荡,但外部形式不变。

卡尔维诺在格诺的文学实验中看到了契合点。在《为什么读经典》中,他为格诺单独设章讨论,地位与亨利.詹姆斯、康拉德等人比肩。

事实上,为了向无意义世界里没完没了的混乱挑战,格诺才在他的诗学中建立了对秩序的需求,以及在语言内对真理的需求。(《为什么读经典》)

一九七三年,“乌力波”小组正式对卡尔维诺发出邀请,批准他以“国外乌力波成员”的身份加入该小组。随后,卡尔维诺定期参加讨论,并将该小组的创作理念融汇到自己的创作中。在所谓的“后期卡尔维诺作品”中,“乌力波”的影子随处可见。但与格诺等人的创作不同的是,卡尔维诺的作品中,外部现实和科学、文本实验的关系是柔软的,甚至有时融为一体。如若说格诺痴迷于棋盘上的整体布局,通过演算各种可能性,显得如棋盘中的“王”一样呆板而烦闷,那么,卡尔维诺则姿态轻盈地避开了数列的直线发展特征,像既定棋盘中的“马”一样,在规定的方格内走出优雅的舞步。格诺属于数列,卡尔维诺属于几何。格诺希望用数字演算规律,重新给这个世界以秩序和稳定,但这一数列虽然可以通向永恒,却如沙漠里艰难踩出的一条路,周围死寂一片。而卡尔维诺依旧是那个讲故事的人,双脚依旧踩在现实的土壤之上,他通过整理民间故事、参照塔罗牌结构,将散落一地的现实碎片重新粘成一个几何晶体,将晶体的稳定重新送还给失去秩序的现实世界。

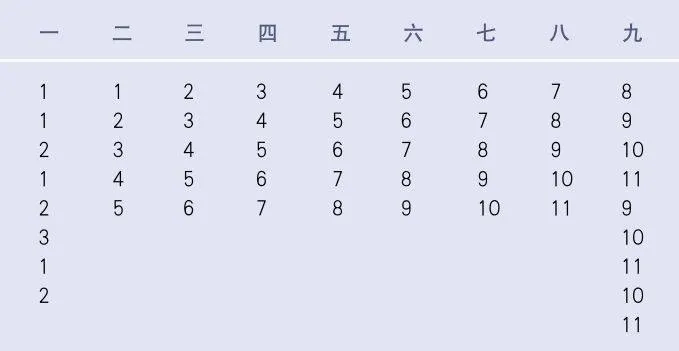

《看不见的城市》是卡尔维诺几何晶体的完美展现。全书通过马可波罗之口,按照十一个主题,每个主题下属五座城市,共分九章,分别讲述了五十五座城市。目录中编排这五十五座城市的方式非常奇特。如果按照目录所呈现出来的方式来看,每一个主题的论述单元中都会引出下一个主题,以此类推,十一个主题按照梯度逐渐向下走,形成了一个立体的阶梯状。但此书历来的读者,似乎不满足于如此的呈现方式,而是按照主题进行重新编码,从而挖掘出了颇具趣味的另一种呈现方式。

全书的十一个主题具体为:城市与记忆、城市与欲望、城市与符号、轻盈的城市、城市与贸易、城市与眼睛、城市与名字、城市与死者、城市与天空、连绵的城市、隐蔽的城市。如若给每个主题按照目录顺序编上数字符号(城市与记忆标记为“1”、城市与欲望标记为“2”,如此类推),再参照小说的章节(一、二、三……九),就可以得到以下呈现方式:

其中包含两点值得玩味的地方。其一,除去“一”和“九”列有十个城市之外,其余都只有五座城市。但“一”和“九”包含了一组对称性的数列关系。具体看来,“一”列中的数字排列关系是:1,12,123,1234;而“九”列中则是:891011,91011,1011,11。不难看出,“一”列中的数字按照数值大小,数量逐次递增,“九”列中则刚好相反,按照数值大小,数量逐次削减;其二,除去“一”、“九”章节,其余的章节无论按照行数横着看,还是按照列竖着看,都具有数值上的递增关系。

经过剖面分析,人们可以发现卡尔维诺仅在数列方面有着和格诺等人相似的精确构思,似乎可以看作“乌力波”式的数学演绎的又一次演绎。但问题在于,在卡尔维诺身上,平面性的数列构思、抽象化的数字演绎只是其中一部分。这些经过抽象的数字背后是无法抽象出来的意义。《看不见的城市》中,萦绕在各个城市上的主题是无法被抽象的,事关人类生存的命题。城市就其空间规划而言,是一个具体而实在的场所,因为其中包含古往今来的人类活动,城市坚实的外壳下便凝聚起人们生活于其中的故事,使得城市体现出柔软、无形的一面。卡尔维诺为每座城市取了一个女性名字,使得这些城市获得人类的灵动性。每座城市如同一个有机体,与人类的活动一同生长、变化。《看不见的城市》中的各个城市正因为有现实、想象中的人类活动,才获得自身的属性。

书中忽必烈汗与马可波罗的对话,其中一段耐人寻味。忽必烈汗厌倦了马可波罗的介绍后,突发奇想,让马可波罗按照自己的构想去现实中找一座城市,而后者回答说:

“在可以想象的城市的数目之中,那些元素组合缺乏联系的线索,缺乏内在的规律,缺乏一种透视感和一番故事的城市,必须排除在外。城市如同梦境:所有可以想象到的都能梦到……其中隐含着欲望,或者其反面—畏惧。城市就像梦境,是希望和畏惧建成的,尽管它的故事线索是隐含的,组合规律是荒谬的,透视感是骗人的,并且每件事物中都隐藏着另外一件……对于一座城市,你所喜欢的不在于七个或是七十个奇景,而在于它对你提的问题所给予的答复。”(《看不见的城市》)

若真如此,所有城市的主题,那些欲望、记忆等特征也就成了散落一地、事关人类生活主题的碎片。忽必烈汗作为帝国中心的象征,本身也成了城市中的一个符号,而通过马可波罗亦真亦幻的游历,使得这些碎片能够重新缝合在一起。可以看到,卡尔维诺在结构精密的小说背后,试图对人类散落的生活主题:欲望、记忆、幻想、过去、未来作同样的结构化处理,而由这些血肉组成的城市共同拼凑出来的城市却是无法进入、无法看见的,这似乎就是人类心中永远希冀的“乌托邦”。

当忽必烈汗面对“染病”的帝国,急于要让马可波罗兑现那些美好的事物时,马可波罗说:“我探索的目的在于:搜寻尚可依稀见到的幸福欢乐的踪迹,测量它确实的程度。如果你想知道周围有多么黑暗,你就得留意远处的微光。”

这一缕微光从不可见的城市里散发出来,被包裹在各种各样的城市晶体剖面之中。卡尔维诺是其中的永久居民。他在碎片化的现实中搜寻可以战胜人类城市生活危机的理由,在晶体内部安放了一团火焰。

一九七六年,卡尔维诺与博尔赫斯相遇。后者在讲述“特隆第一百科全书”时曾写道:

一个完整的国度,包括它的帝王和海域,它的矿藏、飞鸟和游鱼,它的代数学,它的火。

“晶体”、“代数学”、“火”。两位大师对世界的构想如此相似,不仅指向那种晶体结构般的稳定性,还指向潜藏于其中的火焰。

晶体和代数学诠释了“乌力波”实验文学的理念,而卡尔维诺无疑是那一团温暖的火焰,将其光亮透过晶体均匀散布在现实冰冷、黑暗、虚无的角落;它以民间故事为表征,修补失落的历史深度。如若有人走近这晶体,就会发现其中同样暗含救赎外部世界的密码。晶体转动,火光照耀多彩光芒,驱散覆盖在现实之上单一色彩的凝重,如天体般发出和谐的音律,一段咏叹调。

当文学与世界的平行性关系不再囿于简单的加减法,而呈现出一种更为高等的运算机制时,这种机制与宇宙的无限相联系。卡尔维诺心怀谦卑,把这一法则献给了对博尔赫斯的总结,他说:“博尔赫斯发明了一种乘方和开方的文学。”