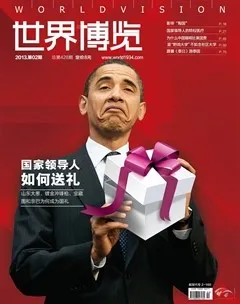

国家送礼大有门道

送国礼的一大禁忌是“国宝不能送”。让我们看看国家之间送礼,有哪些规矩。

《世界博览》(以下简称博览):送国礼一直是外交工作的重要组成部分。从新中国成立以来,外交部都选过什么做国礼,这些年来有什么变化吗?

鲁培新:一个最明显的变化就是由多到少。

现在的国礼变少了,也变精致了,送礼的形式也在简化。新中国的第一次出访,是毛泽东和周恩来亲自去苏联为斯大林祝寿,带的礼物数量多、种类繁,除了景泰蓝等著名的、有民族特色的工艺品之外,连大苹果、大白菜、大葱也上了长长的礼单。现在送礼,可能就只取其中一样了。所以以前礼宾司准备礼物的时候,都要随附一张礼单,而现在连礼单也不用了。

送礼是门大学问,经过几十年的经验总结,送国礼也有了原则。其中一个就是贵精不贵多。除了礼物简化了,形式也简化了,以前国礼是要领导人亲自赠送的,后来,除非有特殊需要,礼物的交换就由两国的礼宾司长代劳了。当然,有时候也会根据特殊需要作出调整。

有一次,一位中亚国家的总统就要求当面送给杨尚昆一套民族服装,杨尚昆欣然同意。不过赠送的时候,总统出人意料地当场展开衣服给杨亲手穿上,并说:“这是我们国家新郎官才穿的礼服,”杨尚昆也幽默地说:“好呀,我又当了一回新郎官。”短短5分钟,气氛就非常好。

随着国家间的交流日益频繁,有时对于一些常来常往的友邻,比如泰国,也会不拘小节,两国达成共识,免去互赠国礼这个环节。

博览: 您刚才提到了送国礼也要有原则,都有哪些原则呢?什么是该送的,什么是不能送的?

鲁培新:这也是在实践中总结出来的,大概就是“不要多、不要大、不要贵和不要虚”。送国礼的本意是礼到情到,主要是个纪念。在世界各国间都交往频繁,实在没必要过于铺张。而且这个原则也是为收礼人着想。虽然是国礼,但送礼、收礼都是以个人名义进行的,有的会公开展览,有的可能直接归属个人,这时候国礼就不止是面子工程了。

如果国礼过多过大,就非常不利于携带,比如以前可能会送体积庞大的工艺品,收礼人开始也很高兴,拿到宾馆就开始发愁了——这可要怎么带回家呢?现在的国礼、尤其是考虑到直接归属个人的礼物,都尽量讲究便携性。“不要虚”也很好理解,就是讲究实用。

至于“不要贵”也是送礼贴心的表现——过于贵重的礼物,收礼人是不能自己保留的。很多国家,比如美国、俄罗斯,都明文规定了收礼的最高价值标准。有一次我们和俄罗斯展开了一些合作,合作很成功,俄方的负责人为表感谢,提出打算送一份礼物。我建议他先咨询一下本国懂得礼仪规则的秘书,果然秘书建议“不如不送”,因为他准备的礼物按照规定要直接上缴。

博览:国家交往中,对“礼物”的含义和意义都很重视。我国是礼仪之邦,应该更讲究这个。赠送国礼会有什么禁忌和讲究吗?

鲁培新:除了要考虑到对方的民族特色和两国的历史渊源,一大禁忌就是“国宝不能送”。至于讲究就是要有针对性,也就是投其所好,这可是门大学问。

比如1992年中日建交20周年之际,我们为江泽民访日准备的书画作品。首先我们考虑到了两国的历史渊源,日本的文化颇受中国影响,很多具有中国民族特色的文化艺术不仅早就流传到日本,而且得到了发展。但中国的书画不仅备受日本友人喜爱,而且有“独一无二”的特点,但我们没有以古画相赠,而是专门请当时的著名画家创作,就是因为“国宝不能当礼送”。虽然之前也有过赠送大熊猫的先例,但随着礼宾的发展和成熟,从上世纪80年代起就不再赠送大熊猫,而改为租借。

投其所好有两个典型的例子,一个是针对个人的,就是给访华的老布什夫妇赠送自行车;另一个是送给国家的。1991年,当时的国家主席杨尚昆出访泰国时,赠送了700多卷的《大藏经》,这对于佛教国家来说,有着至高无上的意义。

博览:我们送的国礼是免费给对方吗?在规格和预算上有哪些考虑?礼物的价值有没有一个标准?

鲁培新:当然有,大概可以分为3个等级:元首级、部长司长级和一般工作人员。在上世纪八九十年代,元首级的礼品定价大概在1000~2000元人民币。部长司长们送礼一般会带一些有民族特色的工艺品,以景泰蓝、雕漆、台布居多,其中台布多送夫人。按照级别,部长赠送的礼品规格要比司长赠送的高。而一般工作人员就是一些简单实用的物品了:头巾、衬衣、领带、香烟等都很常见。

也正是由于预算的限制,当年送给日本首相们的画作,都是画家们免费贡献的,用黄胄先生的玩笑话说就是:“你们买不起啊。”不过黄胄也代表画家们提出了2个要求。一个是给每位画家提供一份证书,作为创作国礼的认证;外交部也借此表达了谢意。一个是请江泽民和首相当场展开画作并合影留念。这就专门征求了江泽民的意见,并和日本外交部进行了协商和专门安排,所以才会把送礼的场合选择人物齐全、气氛轻松的早宴。

博览:您在礼宾司工作多年,有见过送给中国领导人的比较独特的礼物吗?

鲁培新:一般说来,各个国家赠送有本民族特色的礼物是最常见的,除此之外也有规律。

中东国家非常讲究送厚礼,比如手表之类的高级礼品。有时候国礼也结合本国的特产,就像泰国的礼物经常是金光灿灿的。发展中国家之间常常互赠电器等实用产品,我们就给金正日送过一套音响,在那时,这可是稀罕物。当然有时也是为了彰显本国的科技实力,日本也很喜欢送电器。

最不讲究的是欧美国家,经常是些小礼物聊表心意。我作为斯洛文尼亚大使离任回国前,该国总统曾送给我一支普通圆珠笔作为纪念,现在我还保留着。当然还有一些欧美元首会送自己的签名照片作为礼品。

博览:既然连礼物价值都有严格规定,那么对于收到的礼品如何处理呢?

鲁培新:贵重的、有纪念意义的礼品现在都陈列在博物馆展出了。其他的礼物要立即上缴、入库、造册,然后等着外交部统一处理。一般过一段时间,外交部要清理一次仓库,各种场合收到的礼品太多,这时候就会进行处理。对于指名赠送的礼物,负责人都会征求收礼人的意见,算是有了“优先选择的特权”:如果是普通工艺品,可以直接拿回家;如果是实用的产品,则是按照市场价打折回购。比如日本曾送给我一台照相机,等我都已经忘了这回事儿的时候,有一天外交部的同事找到我,告诉我可以花300元钱把这件礼物买回家;我问了一下当时的市场价,要3000多,这么实惠的价格、又有纪念意义,当然掏钱买回来了。除了这个相机,我还有两块手表,都是经过了“考验”的。如果收礼人不打算要了,就会分给部里其他的同事。

当然,也不是所有的东西都要事无巨细地上缴,普通的衬衫、领带、香烟可以直接接受。但有的外国领导人也很有意思,大概是想图省事儿,还有直接送美元的,这时候就要坚决拒绝了。简单的小礼物是份心意,钞票不就成了小费吗?性质变了,也不符合外交外事规定。