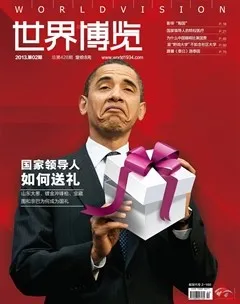

给国家元首该送什么礼

宋美龄送大清龙票,毛泽东送萝卜白菜,礼不贵“重”,用什么样的礼物“征服”什么样的国家领袖才是正道。

“投我以木瓜,报之以琼琚。匪报也,永以为好也。”以物寄情、传递友谊,自古皆然。不过古代中国的国礼一项是附属于朝贡体系,朝贡体系从内容和形式来看,其实质就是“朝贡与回赐”,即周边各国向中国“朝贡”礼物,中国向他们赠“回赐”礼物,在名称上体现了彼此交往地位的高下有别。

虽然受制“上国”之威,但事实上,历史上的进贡者往往是闷声占便宜。因为中国赏赐给朝贡者的礼物价值往往数倍于贡品。历史记载,朝鲜朝贡尤其积极,明成祖一次赏赐“白金两千两,文绮表里五十匹,马二十匹”。对周边国家来说,朝贡是一本万利,自然愿意来朝贡,以朝鲜为例,虽规定三年一贡,但是“终洪武朝,朝鲜仍年年朝贡,少则一年一次,多则一年三四次”。

这个朝贡体系在明朝和清朝达到成熟和鼎盛。之后,长期的闭关锁国加剧了中国的贫穷和愚昧。19世纪40年代,英国的军舰大炮终于打开了中国的国门,这就是从这一事件后开始,中国才正式被纳入到西方式的外交体系中。

“国礼”一词,正是西方外交的特有词汇,对中国来说,也是从1848年后才有的新鲜事物,和我们从前概念中的朝贡完全不同。国礼,简单点说就是国家领导人之间互相赠送的礼物。从1848年以来,中国向别国递送的“国礼”,有的价值连城,也有的“礼轻情义重”。作为中国现代外交的“实物见证”,每一个国礼的背后都应该蕴藏着一段寓意丰富的外交故事。

宋美龄派军统盗“礼”

到了现代,馈赠礼品更显示了在外交活动中的重要意义。说到中国近代外交史上的送礼高手,不得不提一位曾经位重权高的女性——宋美龄。在社交礼仪上,这位女性丝毫不输他人,她的交际才能在当时闻名全球。

虽然独自抗日的中国急需美国的援助,但有一件事宋美龄坚决不做,那就是去“乞讨”。1938年,在写给韦尔斯利学院的同学的一封信中,她写道:“我想去美国,但我绝对不能把我的美国之行变成一次乞讨。”珍珠港事件之后,美国对日宣战,国际形势大变,最终宋美龄以还算平等的身份来到美国。

那是1942年11月,宋美龄借治病为名出访美国,首次对美进行外交斡旋。她刚到美国时,先到一家教会医院疗养,罗斯福总统夫人冒雪前去拜访。初次见面,病榻上的宋美龄深知不可送太贵重的礼品,只送了总统夫人一枚镶嵌着蓝宝石的金戒指。

宋美龄给罗斯福夫人留下了非常好的印象。在罗斯福夫人的回忆录《永志难忘》中,她这样描述初见宋美龄的情景:“夫人颇为娇小和纤弱,看到她躺在床上,我心里想,如果她是我的女儿,我一定会帮助她,照顾她。”

终于等到面见罗斯福,宋美龄大方地呈上了见面礼———一册厚厚的邮集册。罗斯福大为吃惊,因为里面放着的是从中国清代第一套“大龙邮票”到民国各时期的珍贵邮票。

这本邮集册原本存放在被日军占领的上海原邮政总局保险柜里。国民党的交通部长张嘉傲告诉宋美龄,邮集原本有四册,里面都是近代的珍邮。宋美龄知道后,立即派军统特务潜入上海全部盗走,其中三册“充归国库”,一册则特地拿出来作为给罗斯福的见面礼。

宋美龄的这份见面大礼让喜爱邮票的罗斯福非常感动。几天之后,坐在轮椅中养病的罗斯福特地批准了国会的邀请,同意宋美龄在美国国会向参、众议院发表英语演说。宋美龄一时成了全美热点人物。

国会演讲后的第二天,罗斯福夫妇一同出现,陪宋美龄召开记者招待会。当年将宋美龄列为封面人物的《时代》周刊报道说:“蒋夫人有如初次登台演出的少女一样,罗斯福总统一直在抽烟,罗斯福夫人的一只手放在蒋夫人的椅子上,状似护卫着她。主持过数以千计记者会的罗斯福,像个纵容孩子的叔叔般介绍他美丽的侄女,他要求记者不要问难以回答的问题。”

美国的新闻媒体称宋美龄以魅力征服了这个国家,不过,在征服这个国家之前,她就以珍贵的礼物征服了总统罗斯福夫妇。

请“老大哥”替天行道

1965年,毛泽东主席传达他对外国人送礼的指示时说,“送礼要自然大方,但不能没个边,大手大脚,大少爷作风。不能靠多送礼的办法拉友谊,友谊要靠政治。”这与毛泽东的一贯做派相符合。

1949年12月21日是斯大林70岁的寿辰。这一年的12月6日,毛泽东踏上北上的专列,第一次跨出国门。毛泽东极其重视这次莫斯科之行,决定分别以中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府、中国人民解放军的名义,为斯大林祝寿。

据外交部公开档案中的《我国祝贺斯大林70寿辰(贺信、礼品单)》显示,中共中央的礼品有“大元帅丝织像、清代蓝花瓷花瓶、景泰蓝茶具、烧瓷寿盘”,以及“象牙雕刻的大花瓶、宝塔、龙船、球、八仙人、女英雄等共10种22件,外加祁门红茶、上等绿茶和龙井茶”;政府的礼品包括“大元帅陶瓷盘10个和每套99件的景德镇五彩瓷具2套”,以及“中国农民所献蔬菜果品——山东胶东和济南产的白菜、莱阳梨、大葱,北京牙(鸭)梨、雪梨,天津和山东萝白(卜),北京绿皮圆形红心萝白(卜),江西小金橘”等;解放军的贺礼则是“大元帅丝绣像1帧和大元帅陶瓷像1对”。

败退台湾的国民党单方面发出消息称,这一次毛泽东带走了十五车礼品,包括从北京故宫和博物馆里找到的珍品和历史文物。不过,外交档案揭秘后,回头来看这些礼品,其实只是一些类似平常老百姓家里逢年过节串亲戚带的东西。尤其是里面的农副产品,让人倍感意外。当时新中国刚刚建国,百废待兴,中国政府能拿出来作国礼的肯定不会有多高级,但中国领导人希望能以此显示诚意。

斯大林生日这一天,在莫斯科大剧院举行了隆重的生日庆典。毛泽东送给斯大林的部分生日礼物,在斯大林的授意下被存放在普希金博物馆第一号展厅,展厅里还悬挂着五星红旗。毛泽东挥笔写下了带有浓郁的中国风格的对联:“福如东海,寿比南山。”

签署完《中苏友好同盟互助条约》之后,1950年2月,毛泽东打道回府,在满洲里车站,苏方人员把斯大林赠送给毛泽东和周恩来的礼物——两辆小轿车转运到中国火车上。毛泽东用萝卜、白菜换回了汽车。

1951年初夏,中共中央办公厅根据毛泽东的意见,给斯大林送了一套别有寓意的礼物。这份“大礼”是指示江西省负责烧制的“水浒故事瓷盘”,作为国家礼品瓷赠送给斯大林。

知情者透露,这是根据《水浒传》设计出来的108个有连贯故事的瓷盘。毛泽东希望斯大林这个老大哥“替天行道”的弦外之音,不知道斯大林当时能不能读懂。

周恩来送树林和萝卜

1966年,文化大革命开始,此后一段时间里,中国最隆重、最珍贵的“国礼”就是毛泽东著作、语录和诗词。一直到1972年,全国外事工作会议都一再重申,外宾来访,中央和地方一般不送礼。如对方送礼,我方可适当回赠一两件有民族特色的纪念品;元首,政府首脑来访,可送记录影片。

在这样的情况下,周恩来送出的礼品特别显示出他在外事工作当中的细致风范。

在墨西哥城附近的一个庄园里,有条“周恩来榆树林荫道”。常驻墨西哥的5家中国新闻机构为了使这条象征中墨友谊的林荫道更具有纪念意义,共同捐资为其修建了纪念牌。

1973年,堂·胡安先生陪同当时的墨西哥总统埃切维里亚访问中国,受到了周恩来总理的热情接待。当时,胡安先生问周恩来,北京都种了哪些树。周恩来提到了榆树,说这种树耐寒、长得快,而且用处多多,是中国北方重要的绿化树种。

胡安先生于是说,不知道榆树能否在高原上的墨西哥城生长。周恩来回答说:“不知道,但值得一试。”两天后,当胡安先生乘飞机要离开中国时,发现在他的座位上放着一个大纸箱,打开一看,原来里面是包装得好好的七根榆树插条,还附有一张详尽的英文说明书。胡安先生非常感动,也非常意外——他本人已经把这件事忘了,而周恩来却还记着呢。

胡安先生回到墨西哥后,便找到当地一流的植物学家帮忙,在三年后陪育出第一批小榆树。这批树苗后来长成了树林。

1970年4月6日,周恩来访问朝鲜,带去的礼品中有小沙窝村青萝卜优种一公斤。这个萝卜的故事也不简单。

抗美援朝战争中,中国志愿军的阵地曾被美军强攻、轰炸而退守坑道,物资供给很困难。后方支援除弹药外,最急迫的物资是水。当时装水只能用汽油桶,而且只能由战斗人员在夜间身背肩扛,然而枪林弹雨中,不仅战士的生命安全受到威胁,笨重的汽油桶也很容易被枪弹击穿而功亏一篑。情况非常紧急,不少战士在饥渴中去世。最后,志愿军发现,萝卜是最好的解渴充饥的食品,能用麻袋装,即使被子弹击中也还可送上火线。萝卜成为志愿军的战场圣物。

这一次,周恩来访问朝鲜时,就把天津青萝卜中品质最好的沙窝萝卜作为“国礼”送给了金日成。赠送的理由是:沙窝萝卜不仅是优良品种、蔬中珍品,更凝结着中朝人民并肩作战的血肉深情。

熊猫是不能送的

德国总理安吉拉默克尔在2012年来北京的时候,表示希望中国政府能给他们一只新熊猫做礼物,替代德国动物园中刚刚不幸死去的一只公熊猫。

默克尔提到的那只熊猫,是1980年送至德国的,当年那只熊猫才出生没多久。这只熊猫最终活了34年,是全世界圈养熊猫中活得最久的。不过,当年送给民主德国的熊猫是免费赠送的,现在再要的代价就相当高了,中国开出的价码是大约一年100万英磅(1英镑约合10元人民币)。

中国的“熊猫外交”历史大致可分为三个时期:1982以前,是纯政治性的赠送模式;1994年以后,则是政治性和商业性兼具的长租模式;而在1982~1994年间,曾盛行商业性短租。不过有一点是相通的:赠送或长租的熊猫,只能交给西方强国或友好国家。

自1957年到1982年,中国向9个国家赠送了23只熊猫。其中大熊猫“平平”,1957年“十月革命”40周年前夕由中国赠送苏联。1959年又加赠一只“安安”,作为“平平”的配偶。赠送熊猫的1957年,毛泽东第二次访问苏联,苏联也首肯了中国发展核武器,双方处在外交蜜月期,不知道是否也有这只憨厚大猫的些许功劳。

1958年,美国暴发了反共浪潮,美国国会拒绝了来自中国政府的大熊猫——这是历史上唯一的一次。当时,全美没有一家动物园拥有熊猫,一些动物园恳求国会解除和中共贸易的禁令。但国会拒绝让步。

1972年,美国总统尼克松访华之后,中国送给美国两只熊猫“玲玲”和“兴兴”。熊猫抵达华盛顿的首日,尽管美国人对“共产主义”中国颇有怀疑,却仍有2万人围观。

同年10月,中国又将一对大熊猫“兰兰”和“康康”送给了日本。这时英国也表示希望能拥有自己的熊猫,1974年,两只来自中国的熊猫来到了伦敦公园。

“熊猫外交”的意图有时候很巧妙。2005年,中国政府提议送给台湾地区两只熊猫,又一次把陈水扁领导的台湾地方政府推入“外交”困境。一位台湾“立法委员”甚至激动地对外媒记者控诉:“这两只熊猫其实是个陷阱,就是特洛伊木马一样。熊猫很可爱,但它们被送到台湾是为了摧毁心理防线的。”

给日本各任首相挨个送画

1992是中日建交20周年,时任外交部礼宾司代司长的鲁培新对《世界博览》记者透露,这一年的国礼筹划让他和礼宾官吴德广都印象深刻,

这一年,时任中国国家主席的江泽民出访日本,不仅向日本明仁天皇赠送了仿汉代张衡地动仪,还给中日建交以来的历届日本首相都带去了一份匠心独具的礼物。

一般情况下,国礼要么有民族特色,要么有实用价值,但若给每位首相一人一份实用的产品显然是不合适的。由于中日两国的历史渊源,让礼宾司在挑选民族特色的礼物时也颇为头疼,“比如景泰蓝吧,日本早就把技艺学去了,还做得很好。”鲁培新说,所以就不能送给日本友人。

最后考虑到日本人普遍热爱中国的书画,外交部决定请当时著名的中国画家们为每位首相度身创作一副国画、雕刻一枚印章。

负责邀请组织画家们的,是当时中国画研究院副院长、在书画界声望极高的画家黄胄。了解到外交部筹备国礼有金额限制,黄胄在商讨国礼画的会上幽默地说:“一幅画价值无价,相当于用一辆卡车拉的礼品。”会后,各位画家用半个月的时间各创作了2幅画,由钱其琛亲自挑选出来,带到了日本。

1992年4月8日早上,江泽民在迎宾馆和风别馆邀请福田赳夫、铃木善幸、中曾根康弘、竹下登、宇野宗佑、海部俊树等六位前首相共进早餐,除了就中日关系展开了交流外,那天早宴的重头戏就是赠送书画。当时赠送日本首相宫泽喜一的是黄胄创作的一幅人物画;向福田赳夫赠送的是袁熙坤创作的“王者风范”一幅;向铃木善幸赠送刘力上的“竹、鸟”一幅;向中曾根康弘赠送崔子范的“牡丹”一幅;向竹下登赠送王成喜的“梅花”一幅;向宇野宗佑赠送聂鸥的“少女”一幅;向海部俊树赠送李延声的“双鹿”一幅。江泽民和他们逐一打开欣赏,并由随行记者拍照留念。

在中日外交史上,除了这六位前首相,还有一位中国的老朋友田中角荣,那时他已经中风,需要轮椅帮助行动。江泽民特意携礼物去田中家里拜访。已经说不出话的田中看着画作和印章,老泪纵横。

送给老布什自行车

继尼克松破冰之旅后,1975年,美国总统福特访华,1978年12月15日,中美双方同时发表了建交声明。1979年1月,时任副总理的邓小平副应邀访美。1984年4月,美国总统里根访华。频繁的中美互访让当时礼宾司的干部们挖空了心思。他们津津乐道的一个故事,就是为老布什总统访华置办自行车做礼物。

1989年,老布什总统偕夫人访华,李鹏总理夫妇向老布什总统夫妇赠送了飞鸽牌男女自行车各一辆。当时老布什夫妇在钓鱼台国宾馆18号楼前看到自行车,异常高兴,立刻骑上自行车从18号楼门口沿着大道像“飞鸽”一样飞快地骑去,让中美两国的贴身警卫人员跑步在后面急追,竟然半天没有追上。回到18楼前,老布什开心得哈哈大笑。

说起老布什和自行车,还有一段典故。美国还没有驻华使馆时,只在北京有个美国联络处,老布什曾担任联络处主任。闲暇时光,他很喜欢和夫人骑着自行车转转北京胡同,甚至可以一直骑到颐和园远游。由于当年“外宾”稀少,他们曾引起中国老百姓的街头围观。

后来老布什还说,整天在北京街头骑车的体验让他受益匪浅,“每天都有新的发现”。据说他是第一个参观秦始皇兵马俑的“外宾”,以至于里根总统访华时曾开玩笑称“那些兵马俑应该对那个外国人(老布什)很熟”。

“骑自行车外交行动”助老布什在美国名传各地,还获得一个拗口的外号:“像中国老百姓一样骑自行车的乔治·布什”。后来他成为美国副总统,1989年1月就任美国总统后一个多月,他即来中国访问。

卸任后的老布什也几乎年年访华,参与各种公益活动、或干脆度假,最多的一年(1996年)到了中国4次,足迹遍布大江南北。作为美国奥运代表团荣誉团长,他还和小布什同时出席了北京奥运会开幕式。

专机能放几本书?

看了从民国至今的那么多国礼,有的名贵、有的质朴,有的暗含典故、有的蕴含巧思。这些礼物大都被受赠人收藏起来,有些时不时展览一段时间,有些因为实用价值,早就在使用中染上了岁月的痕迹。有没有集各种特点于一身,既实用又可保存的国礼呢?其实,这种礼物几乎各个国家都会选择——就是本国文化类的书籍。比如英国就曾将《莎士比亚全集》作为国礼。

1997年,时任国家主席的江泽民访问美国时,将线装本《毛泽东评点〈二十四史〉》作为国礼,赠送给了哈佛大学。2000年,美国历史最悠久的大学图书馆之一,宾夕法尼亚大学图书馆迎来了250周年诞辰,邀请世界重要国家元首为其赠书,江泽民赠送的是一套《中华文化通志》,共 101卷。

2006年,时任国家主席胡锦涛在访美期间向耶鲁大学赠送了567种、1346册中国图书。其中,有世界上发行量最大的工具书《新华字典》,有中国第一部大型综合性百科全书《中国大百科全书》,以及其他历史典籍。2009年,胡锦涛出访土库曼斯坦时,赠送给土国家图书馆1056套、共计2054册图书,内容涉及中国历史、哲学、文学、中医药等诸多领域。

2009年10月,时任国家副主席的习近平与德国总理默克尔会见时,向对方赠送了江泽民亲笔签名的两本英文版新书。这是两本江泽民所著的科研论文集,也是这类书籍第一次成为国礼。

2010年,胡锦涛会见参加中国人民抗日战争的俄罗斯老战士代表,俄罗斯军事科学院院长加列耶夫大将把《胜利将帅及其军事遗产》一书的俄文版作为礼物赠送给他。2年后,在俄罗斯各界纪念卫国战争胜利67周年纪念日前夕,时任中国国务院副总理李克强又以中文版的《胜利将帅及其军事遗产》回赠了加列耶夫。

看着这动辄千余册的赠书,让人不禁猜想,领导人出行的专机得安排多少空间来存放这些书呢?2009年,访问英国剑桥大学的温家宝显然提前思考了这个问题。因此这次他要赠送给剑桥大学20万册书,按常理,这些书要近20吨重,但实际上,这些书只占用了3.5寸大小的空间——这是一套电子书及数字图书馆系统,由温家宝亲笔题名《中华数字书苑》。倘若不是科技发展,恐怕需要一辆专机专门运送图书,而剑桥大学还未必有足够的空间接纳呢。