昆嵛山天然赤松次生林空间结构特征的研究

马 琳 ,梁 军 ,,周国英 ,朱彦鹏 ,杨 蕾 ,张星耀

(1.中南林业科技大学 经济林培育与保护教育部重点实验室,湖南 长沙 410004;2. 中国林科院森林生态环境与保护研究所 国家林业局森林保护重点试验室,北京 100091)

昆嵛山天然赤松次生林空间结构特征的研究

马 琳1,梁 军1,2,周国英1,朱彦鹏2,杨 蕾1,张星耀2

(1.中南林业科技大学 经济林培育与保护教育部重点实验室,湖南 长沙 410004;2. 中国林科院森林生态环境与保护研究所 国家林业局森林保护重点试验室,北京 100091)

为研究天然赤松次生林的空间结构特征,在昆嵛山国家级自然保护区内设立了一块6 hm2的永久性监测样地,并对林内树种组成及其分布进行调查分析。用角尺度、混交度和大小比数 3 个参数,对天然赤松次生林空间结构特征进行分析研究。结果表明:赤松是绝对的优势种,麻栎为次优势种,与其他16种乔木共同构成了赤松麻栎林生态群落;赤松次生林的平均混交度为0.44,主要以弱度混交与中度混为主,林分的平均大小比为0.50,且各部分频率分布比较均匀,说明乔木层的树种稳定性较好;全林角尺度平均值为0.54,林木水平格局为团状分布;虽然阔叶树种在混交度上稍好于针叶树种,但是其在胸径大小上明显小于针叶树种,说明其受针叶树种压迫较为严重。该研究可为该地区的展开森林有害生物调控机理研究和天然赤松次生林的合理经营提供参考依据。

天然赤松次生林;空间结构;昆嵛山自然保护区;混交度;大小比数;角尺度

林分空间结构是指树木在林间的分布格局,以及树木属性在空间上的排列方式,反映林分间树种、大小、分布等空间关系[1],用来说明树木之间的空间生态位和竞争优势。森林的结构决定了森林的功能,对林分空间结构的研究和改造是林业生产的重要组成部分,也是提高林地生产力,增加林地蓄积量,增强森林对病虫害抵御能力的一项重要措施,对森林的恢复、保护和发展具有积极的作用[2]。

赤松Pinus densiflora Sieb. et Zucc为松科Pinaceae松属Pinus常绿大乔木,喜光照,耐干旱和贫瘠,且生长速度快、成林成材期早,是重要的造林先锋树种[3],主要分布在山东半岛和辽东半岛。赤松和落叶栋林组成了我国暖温带落叶阔叶林向东北地区延伸部分所表现的地带性植被类型,在维持区域生态平衡、保持水土以及提高森林的生物多样性方面一直发挥着重要作用。近年来众多学者从生理生态、直径结构、种群数量及病虫害等方面对赤松林展开了一系列研究[4-8],但对于天然赤松次生林空间结构的研究尚未见报道。本文基于对昆嵛山天然赤松次生林固定大样地的调查,对其林分整体空间结构进行了分析,以为该地区的展开森林有害生物调控机理研究和天然赤松次生林的合理经营提供依据。

1 研究区概况

昆嵛山地处山东半岛东部(121°41′34″~121°48′04″ E,37°11′50″ ~ 37°17′22″ N),属暖温带季风气候,年降水量800~1 000 mm,年平均温度11~12℃,林区土壤属于森林棕壤,以沙质壤土为主。昆嵛山在中国植被区划中,属暖温带落叶阔叶林—赤松麻栎林区,植物种类丰富,森林覆盖率在90%以上,是中国和东北亚赤松原生地和天然分布中心,植被主要以赤松为主,此外还广泛分布着黑松Pinus thunbergii、华山松Pinus armandii、日本落叶松Larix kaempferi、红松Pinus koraiensis、刺杉Cunninghamia lanceolata等针叶树种,大果榆Ulmus macrocarpa、盐肤木Rhus chinensis等阔叶树种。

2 研究方法

2.1 调查方法

根据昆嵛山的生态系统结构、功能及其环境特点,使用罗盘仪和测绳在林区选定了一块永久性监测样地,样地面积6 hm2(200 m×300 m),并将该样地划分了150个20 m×20 m的小样方,在样地四角用水泥桩作永久性固定标志。分别记录每个小样地的海拔、坡度、坡向、坡位等地理因子,并且对小样地内的所有高度大于1.3 m 胸径大于3 cm的乔木进行了每木测量,用铝片牌进行编号,并详细的记录样地内乔木的种名、坐标、胸径、树高、冠幅等信息。

2.2 空间结构指标计算

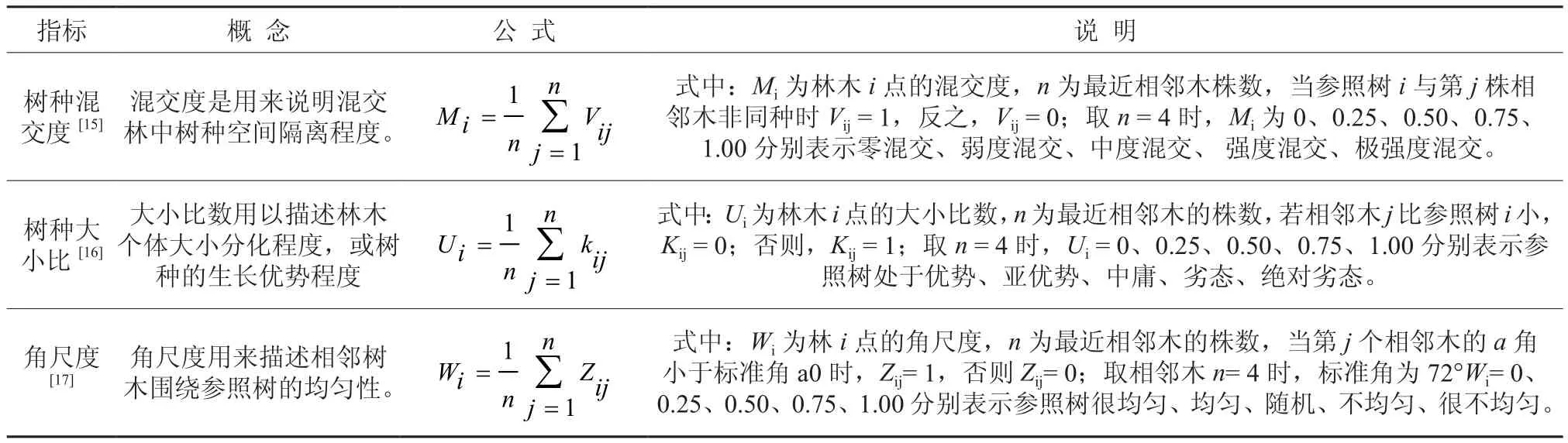

天然次生林空间结构的分析包括3个方面:一是对树种的空间隔离程度分析,用来研究树种组成和空间配置情况;二是对林木个体大小分化程度进行分析,用来研究树种的生长优势程度[9];三是对林木个体在水平地面上的分布形式分析,用来研究种群空间分布格局[10]。目前对林分空间结构的研究主要包括混交度、大小比数、角尺度和竞争指数等几个方面[11-14]。本文选取了其中的混交度、大小比数和角尺度3个指标研究林分空间结构。以下列表对相关指标进行说明,见表1。

表1 空间结构各指标计算方法及说明†Table 1 Method of level space structure index calculation

2.3 分析方法

以样地调查数据为基础,利用空间结构分析软件winkelmass 1.0 进行数据处理和分析, 分别计算了天然赤松次生林的树种混交度、大小比数和角尺度,计算时为了消除处于林分边缘树木的系统影响,对大样地四边设置了5 m的缓冲区(大样地四边均向内缩进5 m),所以赤松林样地的实际计算面积为55 100 m2(190 m×290 m)。

3 结果与分析

3.1 天然赤松次生林样地林分组成特征

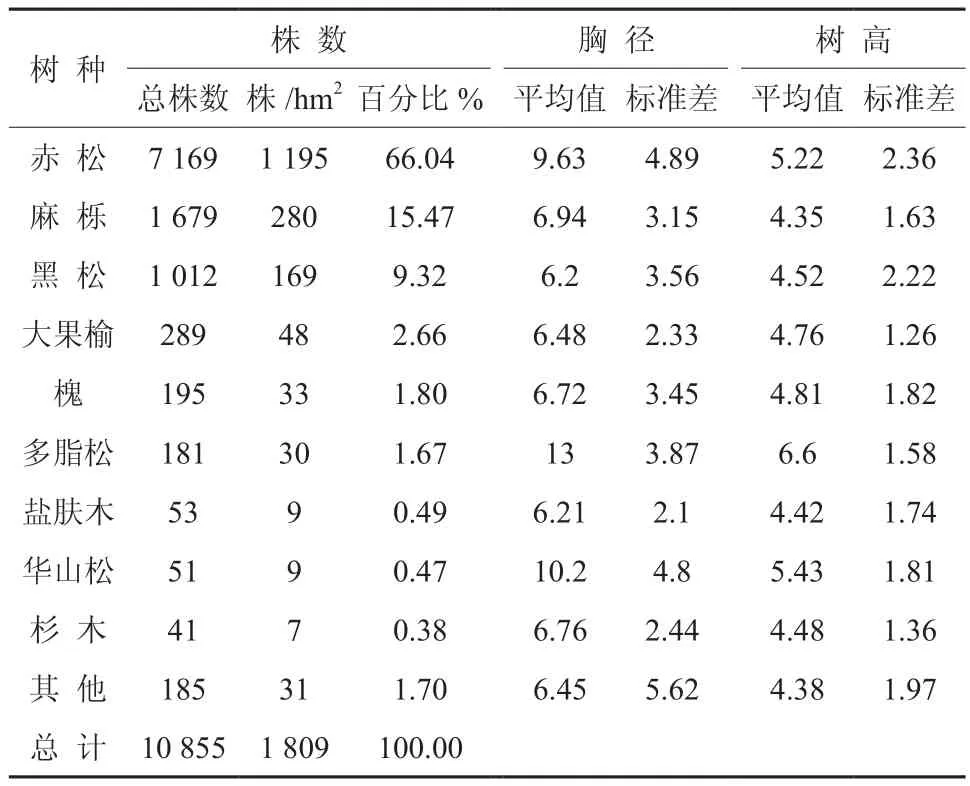

统计了所调查的天然赤松次生林大样地林分组成信息,共调查了样地内的10 855株树,其中赤松是绝对的优势种,共有7 169株,占种群数量的66.04%,其次是麻栎和黑松,分别占种群数量的15.47%和9.32%,还分布有大果榆、山槐、多脂松、盐肤木、华山松、杉木等树种,共占种群数量的7.46%,此外还零星分布着合欢、三桠乌药、臭椿、马尾松、板栗、锥栗、圆柏等其他树种,占种群数量的1.70%,以上树种共同构成了以赤松和麻栎为代表暖温带针叶阔叶混交林群落。在所有树种中金钱松的胸径平均值和树高平均值最大,其次为华山松和赤松,其他树种的胸径平均值和树高平均值相差不大,说明该群落结构中针叶树种相对占优势。

3.2 天然赤松次生林样地混交度分析

由表3可以看出,该样地内全林的平均混交度为0.44,在弱度混交与中度混交之间,接近于中度混交,其中处于零度混交、弱度混交和中度混交等级上频率占了68.01 %,所以树种的整体混交度不是很高。按树种分析,赤松的平均混交度只有0.28,且有67.54 %的赤松处于零度混交和弱度混交等级上,说明赤松空间配置简单,个体聚集分布明显,又因赤松的株数最多,对林分整体的混交度产生了巨大影响;多脂松和黑松的平均混交度分别为0.46和0.71,比赤松的混交状况稍好,但是多脂松的零度混交、弱度混交和中度混交等级上频率占了67.4%,加上其本身数量就少,所以多脂松的分布以同种个体聚分布为主;此外,麻栎、大果榆等其它树种的混交度都达到了0.75以上,处于强度混交与极强混交之间,说明这类树种分布较均匀,混交情况极好。

表2 天然赤松次生林样地林分组成特征†Table 2 Characteristics of stand composition in natural Pinus densiflora secondary forest

3.3 天然赤松次生林样地大小比数分析

由表3可知,赤松次生林的平均大小比为0.50,且大小比频率分布比较均匀,说明赤松林的林木个体比例相差不大,乔木层的树种稳定性较好。按不同树种分析,群落中各树种平均大小比数的排列顺序为:盐肤木>山槐 >大果榆> 黑松>麻栎>杉木>其他树种>华山松> 赤松>多脂松,根据大小比数的定义,大小比数的取值越大,代表相邻木越大,而参照树越不占优势,因此在赤松林中多脂松、赤松和华山松处于竞争优势状态。赤松的大小比为0和0.25的频率累计达到了49 %,所以赤松的相对胸径比价大,在结构单元中优势地位明显。麻栎和黑松的大小比数为0.75和1的频率和分别为52 %和57 %,说明这两种在林地内较多是树种受周围树压迫较为严重,其生长处于劣势地位。大果榆和山槐的大小比为0和0.25的频率累计只有20 %和16 %,说明该两种树的环境压迫更为严重,对其胸径的生长产生了严重影响。在所有树种中盐肤木的种群数量虽然不多,但是其受周围树压迫最为严重,其大小比为0的频率是0,二大小比为0.25的频率也只有9 %,而有78 %的树处于劣势或极劣势。而在林间零星分布的合欢、三桠乌药、臭椿、马尾松、板栗、锥栗、圆柏等其他树种的大小比频率分布比较均匀。对针叶树和阔叶树进行分开统计,发现除黑松外的针叶树种的大小对比上占有比较大的优势,而阔叶树种受压迫较为严重。

表3 各树种混交度、大小比及其频率分布†Table 3 Situations of mingling, neighborhood comparison and frequency distribution in each tree species

3.4 天然赤松次生林样地角尺度分析

由表4可知,赤松次生林的全林角尺度取值为0和0.25的频率分别为1%和17%,说明林分中很少有均匀的结构单元出现,而角尺度取值为0.5的频率最高,达到了54%,说明有过半的林木为随机分布,并且尺度取值为0.75和1的频率和为28%,超过均匀分布的频率,说明林分中林木团状分布相对明显。全林的平均角尺度为0.54,根据空间分布格局的判定标准[18],属于为集聚分布,也说明了赤松次生林林木水平格局为团状分布。分树种分析:从统计的数据中可看出,各类树种中只有杉木的角尺度平局值在[0.475,0.517]之间,属于均匀分布,主其他树种的角尺度均大于0.517,都属于团状分布,尤其以合欢、三桠乌药、锥栗、圆柏等其他树种团状分布最为明显;而赤松的角尺度平均值为0.54,团状分布明显,因其所占种群比例大,所以其分布状况影响了全林林木分布结果。

4 结论与讨论

(1)通过对昆嵛山天然赤松次生林林分结构的调查,发现该林分中赤松是绝对的优势种,占种群数量的66.04%,麻栎为次优势种,占种群数量的15.47%,此外还伴生着黑松、大果榆等16种乔木,共同构成了暖温带落叶阔叶林区域下的赤松麻栎林生态群落类型。

(2)通过对混交度、大小比数和角尺度3种森林空间结构指标的分析,结果表明:赤松次生林的平均混交度为0.44,在弱度混交与中度混交之间,并且处于零度混交、弱度混交和中度混交等级上频率占了68.01%,说明整体混交度不是很高,这主要跟赤松为主的优势种数量多,而其他伴生种的数量少有关;林分的平均大小比为0.50,且各部分频率分布比较均匀,说明赤松次生林的林木个体比例相差不大,乔木层的树种稳定性较好;全林角尺度平均值为0.54,林木水平格局为团状分布,虽然角尺度取值为0.5的频率为54%,但尺度取值为0.75和1的频率和为28%,远大于分布在0和0.25上频率和(18%),说明林分中林木团状分布较均匀分布明显。从总体上看针叶树种和阔叶树种团状分布都很严重,虽然阔叶树种在混交度上稍好于针叶树种,但是其在胸径大小上明显小于针叶树种,说明其受针叶树种压迫较为严重。

(3)对赤松的空间结构分布进行单独分析,发现赤松的平均混交度只有0.28,且有67.54%的赤松处于零度混交和弱度混交等级上,大小比数平均值为0.43,且有49%的频率分布在优势和亚优势等级上,角尺度平均值为0.54,大于0.517为集聚分布,所以赤松在全林中空间配置简单,个体团状分布较为明显,但在结构单元中具有明显的优势地位。

[1] 胡艳波,惠刚盈,戚继忠,等.吉林蛟河天然红松阔叶林的空间结构分析[J].林业科学研 究,2003,16(5):523-530.

[2] 李际平,张宏伟,李建军,等.不同潮带红树林空间结构比较研究[J].中南林业科技大学学报,2012,30(1):8-11.

[3] 张 伟,赵善伦.利用I&和*m指标法对山东赤松种群空间分布格局纹理的研究[J].生态学杂志,2002,21(1):70-73.

[4] 朱彦鹏,孙志强,张星耀,等.昆嵛山腮扁叶蜂取食对赤松生长的影响[J].林业科学研究,2012,25(1):42 -47.

[5] 王仁卿,张淑萍,张治国,等.昆嵛山天然赤松种群的数量特征及更新动态[J].生态学杂志,2000,19(3):61-65.

[6] 孙志强,张星耀,林 琳,等.赤松纯林林分特征对昆嵛山鳃扁叶蜂发生量的影响[J].生态学报,2010,30(4):857-866.

[7] 王生军,韩丽华,李春红,等.樟子松、赤松、油松在形态结构及生态生物学特性的比较研究[J].干旱区资源与环境,2008, 22(10): 179-182.

[8] 张 伟,赵善伦,吴志芬.山东赤松种群直径结构及其动态研究[J].西北植物学报,2001,21(4):749-754.

[9] 李建军,李际平,刘素青,等.基于Hegyi改进模型的红树林空间结构竞争分析[J].中南林业科技大学学报,2012,30(12):23-27.

[10] 惠刚盈,克劳斯,冯多佳.森林空间结构量化分析方法[M].北京:中国科学技术出版社,2003.

[11] 李建军,李际平,刘素青,等.红树林空间结构均质性指数[J].林业科学,2010,46(6):6-13.

[12] 曾思齐,李 俊,李东丽,等,南方集体林区南酸枣次生林林分结构研究[J].中南林业科技大学学报,2012,32(4):1-6.

[13] 罗 梅,郑小贤.八达岭辽东栎-油松混交林空间结构及其多样性[J].中南林业科技大学学报,2012,32(9):55-58.

[14] 岳永杰,余新晓,李钢铁,等.北京松山自然保护区蒙古栎林的空间结构特征[J].应用生态学报,2009,20(8):1811-1816.

[15] 惠刚盈,胡艳波.混交林树种空间隔离程度表达方式的研究[J].林业科学研究,2001,14(1):23-27.

[16] 惠刚盈,Klaus von Gadow,Matthias Albert.一个新的林分空间结构参数——大小比数[J].林业科学研究,1999,12(1):1-6.

[17] 惠刚盈,Klaus von Gadow, Matthias Albert.角尺度——一个描述林木个体分布格局的结构参数[J].林业科学,1999,35(1):37-42.

[18] 惠刚盈,K.v.Gadow,胡艳波.林木分布格局类型的角尺度均值分析方法[J].生态学报,2004,24(6):1225-1229.

Study on spatial structure of natural Pinus densiflora secondary forest in Kunyu mountain

MA Lin1, LIANG Jun1,2, ZHOU Guo-ying1, ZHU Yan-peng2, YANG Lei1, ZHANG Xing-yao2

(1. Key Laboratory for Economic Forest Cultivation and Conservation of Education Ministry, Central South University of Forestry &Technology, Changsha 410004, Hunan, China; 2. Research Institute of Forest Ecology, Environment and Protection, Chinese Academy of Forestry, Key Laboratory of Forest Protection of State Forestry Administration, Beijing 100091, China)

In order to study the spatial structure of natural Pinus densiflora secondary forest, a sample plot with the area of 6 hm2in national nature reserve of Kunyu Mountain was permanently set up, and then the tree species composition and distribution of the natural forest were investigated and analyzed. Further, by using three parameters including mingling degree, neighborhood comparison and uniform angle index, the spatial structure of the forest was studied. The results show that the ecological community was made up of Pinus densiflora, saw tooth oak and the other 16 tree species, in which the most abundant species was Pinus densiflora, followed by the saw tooth oak; Mainly based on weak and moderate mingling degree, the average mingling in the stand was 0.44; The average neighborhood comparison was 0.50, and the distribution frequency of each part were relatively even, which showed that the tree species of the tree layer were relatively stable; The average uniform angle index was 0.54, and showed a reunion distribution in the horizontal pattern; The mingling degree of the broadleaved tree species was a little better than that of the coniferous species, while the breast diameter of the broadleaved tree species was much shorter than that of the coniferous species, which illustrated the broadleaved tree species were seriously oppressed by the coniferous species. The researches should provide references for the study of forest pest regulation mechanism and rational management of natural Pinus densiflora secondary forest in this area.

natural Pinus densiflora secondary forest; spatial structure; nature reserve of Kunyu Mountain; mingling degree;neighborhood comparison; uniform angle index

S758.5

A

1673-923X(2013)09-0050-05

2013-03-16

国家林业生态站监测运行项目“山东昆嵛山森林生态系统定位观测研究站运行补助”;国家自然科学基金项目“天然赤松林生态系统对昆嵛山腮扁叶蜂种群的自调控机制”(31270682);国家林业公益性行业科研专项“重大森林病虫灾害防控技术的关键理论基础”(201204501)

马 琳(1986-),女,河北任丘人,硕士研究生,主要从事森林有害生物综合控制研究

梁 军,E-mail:liangjun@caf.ac.cn

[本文编校:吴 毅]