论汉语诗歌语言的音乐性(上)

——新诗音律研究

黄玉顺

(山东大学儒学高等研究院,山东 济南 250100)

标题是《论诗歌语言的音乐性》,其实本文所要探讨的就是诗歌的“格律”问题,更准确点来说,就是“音律”问题。①我希望本文的内容能表明这并不是概念的混淆。

一 关于建立“新格律诗”必要性的讨论

我为什么想探讨诗歌的格律问题呢?因为就今天的新诗看,确有建立新格律诗的必要,而至今这个问题在理论上还未能彻底解决,所以很值得研究。

为什么说有必要建立新格律诗呢?何其芳说:“我是从诗歌的传统、诗歌的内容、诗歌的读者的习惯和诗歌的发展等方面来考虑,都觉得有建立现代格律诗的必要。”接着他又补充一点:“五四”以来的新诗传统,“它和我国古代的诗歌传统相当地脱节”,而“要解决新诗的形式和我国古典诗歌脱节的问题,关键就在于建立格律诗”。②其实这也是诗歌“传统”问题。

关于读者对新诗形式的不满和要求,何其芳已经有具体详细的说明。③而关于诗歌内容对形式的要求,他说:“诗的内容既然总是饱和着强烈或者深厚的情感,这就要求着它的形式便利于表现出一种反复迴旋、一唱三叹的抒情气氛。有一定格律是有助于造成这种气氛的。”④后面那句话有一定道理;但我不禁想问:抒情散文同样“总是饱和着强烈或者深厚的情感”,为什么不求助于格律呢?足见这不能作为一条应建立格律诗的理由。但他所提出的另外两条理由——或者说另外两个现象,却是非常值得注意的。

一是诗歌的传统。他说:“我国古典诗歌的传统基本上是格律诗的传统。”(他这里说的不是旧概念的格律,而是“每行的节拍有规律并且押韵也有规律的诗。按照我们现在的这个概念,我国古代的四言诗、五七言诗,都是格律诗。)⑤这确实是一个值得研究的现象。

一是新诗的发展。他说:“十年来⑥的诗歌创作是倾向于格律化的。格律诗的提倡和实验,自由诗的减少,都是这种倾向的表现。……最近几年来的‘半自由体’的兴盛也是反映了新诗倾向于格律化而又尚未格律化的。”⑦这确实也是一个值得研究的倾向。

但是以上两点,不过是诗歌的历史和现状的现象而已。还应更进一步——像何其芳那样——发问:“这难道是一种偶然的现象吗?”很显然不是。那又是什么缘故呢?何其芳解释道:

我想这不但和诗歌的起源有关系,而且和诗歌的内容也有关系。最早的诗歌是和歌唱不分的,这就决定了它的节奏常常有一定的规律。后来诗和歌唱分了家,但仍长期地普遍地虽说程度不同地保存着这种形式上的特点。我想,这决不是一种“蛮性的遗传”,而是这种形式上的特点虽然一方面对于诗的内容的表达给予了若干限制,但在另一方面,它又是和诗的内容的某些根本之点相适应的,而且能起一种补助作用的缘故。⑧

关于内容,上文已经谈过,这个理由不能成立。关于诗与歌唱的起源,这倒确实是一个重要的根据。但是这还没有说够——还漏掉了一个最重要、最根本的原因。假如我们又问:既然诗已经和歌唱分了家而独立了,它为什么非要保持歌唱一般的节奏不可呢?可见最根本的原因是在于诗歌自身的特点。这特点就是诗歌语言的音乐性。诗歌是一门独立的语言艺术,它之所以能区别于散文(包括抒情散文),就在于它是诗歌——既是诗歌,就必须有诗歌的语言,也就必须有音乐性,就必须有“语言的音乐”。关于这个问题,以下各节中将较为详细地讨论,这里暂且按下。

所要得出的结论是:确实有建立新格律诗的必要。至于这音乐性和格律有何关系,那也是下文的内容。既然有建立新格律诗的必要,当然也就有研究和探讨新格律诗理论的必要。

二 前人对“新格律”的探索

其实对新格律的探索,几乎从来就没有停止过。而这中间影响最大的两次,似乎就是20世纪20年代“新月派”提倡新格律和50年代《文学评论》发表一辑关于新诗格律讨论的文章。而如果从探索新格律的历史来看,最突出的两个人,大概是闻一多和何其芳。

关于“新月派”对新格律的提倡,据朱自清的记叙,是在:

十五年⑨四月一日,北京《晨报诗镌》出世。这是闻一多、徐志摩、朱湘、饶孟侃、刘梦苇、于赓虞诸氏主办的。他们要“创格”,要发见“新格式与新音节”。…… 他们真研究,真试验;每周有诗会,或讨论,或诵读。梁实秋氏说“这是第一次一伙人聚集起来诚心诚意的试验作新诗”,虽然只出了十一号,留下的影响却很大——那时候大家都做格律诗;有些从前极不顾形式的,也上起规矩来了。“方块诗”“豆腐干块”等等名字,可以看出这时期的风气。⑩

他们的影响确也不小,就连“最厌恶形式,而以自然流露为上乘,说‘诗不是“做”出来的,只是“写”出来的’”⑪、主张“绝端的自由,绝端的自主”⑫的郭沫若,也多少受到风气的袭卷,如他的诗集《瓶》。

事实上对新诗形式的探讨,远远在“新月派”之前。据朱自清说:“新诗形式运动的观念,刘半农早就有。他那时主张(一)‘破坏旧韵,重造新韵’,(二)‘增多诗体’。‘增多诗体’又分自造、输入他种诗体、有韵诗外别增无韵诗三项,后来局势恰如他所想。”⑬即使单就格律来讲,也不是始自“新月派”。“第一个有意实验种种体制,想创新格律的,是陆志韦氏。”⑭可是为什么“新月派”之前人们对新形式乃至新格律的探索,都没有引起注意,而单单“新月派”一提倡新格律,就引起这么大的反响呢?

这当然和“新月派”理论的详明和大量的实验等等有关,但更重要的原因恐怕是客观的条件。新诗之兴起,“那正是‘五四’之后,刚在开始一个解放的时代”;“新诗运动从诗体解放下手”,“这时期作诗最重自由”⑮,因为“我们不能设想,衰败了几百年的中国古典诗歌不经过这样一次大的革命,大的变化,还可能有什么出路。打破了一切古典诗歌的格律,竟至把诗的句子写得和散文差不多,在当时来说,实在是一种很大胆的创举。后来自由诗很流行,是和‘五四’初期的这种‘大破’的传统有关系的”。⑯

所以,胡适之《谈新诗》很早就提出这种自由化的主张:

音节,他说全靠(一)语气的自然节奏,(二)每句内部所用字的自然和谐,平仄是不重要的。用韵,他说有三种自由:(一)用现代的韵,(二)平仄互押,(三)有韵固然好,没有韵也不妨。方法,他说须要用具体的作法。……《谈新诗》差不多成为诗的创造和批评的金科玉律了。……《谈新诗》切实指出解放的路子,彷徨着的自然都走上去。⑰

因此,这个时期的新诗,只要求有新内容、新精神,而在语言形式上,只要是白话就行。不破不立,矫枉过正,这原是一切革命的规律,也是诗歌形式革命的客观规律。况且那时要“给诗找一种新语言,决非容易,况且旧势力也太大。多数作者急切里无法甩掉旧诗词的调子”⑱。试想,这种时候谁要来提倡什么“格律”,那不是不合时宜吗?又有谁会去理睬他呢?

然而到“新月派”提倡格律诗的时候,情形就不同了。到这时候,一方面新诗已经稳稳地站住了脚跟——《女神》便是最高的标志;但另一方面新诗也过分自由,大量的自由得不像诗了的“自由诗”也自由泛滥起来,似乎任何人提起笔来都可以写诗了。这大大破坏了新诗的声誉,不利于新诗更进一步地健康发展,因此,客观上提出了建立完美的艺术形式的要求。李广田说:“自五四以来中国的新诗已经有了将近十年的历史,十年之内,新诗由萌芽而壮大,脱离了旧形式的束缚,自然要求新形式的建立,而到了闻先生,可以说已经是一个相当成熟的时期。”⑲到了这地步,难怪“新月派”提倡和试验新格律,立即就得到了广泛的响应——也真是“应运而生”了。

王瑶指出:“格律诗的提倡至少在当时起了一种澄清的作用,使大家认为诗并不是那么容易作,对创作也应抱有一种严肃的态度。”⑳他说“至少”,那“至多”呢?其实不多不少,如果说破坏旧形式是新诗建设的第一步的话,那么,“新月派”的提倡新格律就是迈出了第二步:

本时期的诗歌,不同于五四时期,不是把主要工作摆在旧形式格律的破坏上,而是多方面地寻求和创造新的表现形式和格律。因为这样,本时期诗歌就较之上一时期有了比较显著的不同面貌,在我们新诗歌运动历史上向前跨进了一步。㉑

因此,如果撇开其他方面,单就新格律探索史来讲,是不是应该给“新月派”记一大功呢?

“新月派”中提倡并试验新格律的远非闻一多一个人,不过他最突出罢了。客观来看,在“新月派”,徐志摩是思想倾向上的主脑,而闻一多则是格律理论上的主脑。确实,闻一多在提倡新格律上是“新月派”诗人中成就最高、影响最大的一个。朱自清讲:“闻一多氏的理论最为详明”,“《诗镌》里闻一多氏影响最大。徐志摩氏虽在努力于‘体制的输入与实验’,却只顾了自家,没有想到用理论来领导别人。闻一多氏才是‘最有兴味探讨诗的理论和艺术的’。”㉒而且诚如卞之琳所指出的:“显然没有人像他那样,到出版《死水》为止,有意识持续进行了创作实验。”㉓因此,臧克家说:“在新诗形式的摸索创造方面,闻一多是五四以来的诗人中出力最大贡献最多的一个。”㉔这已经是公论。关于何其芳,下文再来谈。下面一节先看看闻一多的理论。

三 闻一多的新格律理论

闻一多的新格律主张,是他长期探索的结果。他之所以形成了自己的格律理论,客观上是由于新诗现状的刺激,而主观上却是由于他对艺术的形式美的酷爱和不懈追求。早在清华学校(清华大学前身)读书的时候,他就在“清华文学社”里作过《诗的音节的研究》的报告。㉕我没读过这个报告。但据他的第一个诗集《红烛》的艺术形式的状况来看,这报告一定还很不成熟。在经过《红烛》时期的长期探索之后,一九二六年,他发表了《诗的格律》,全面阐述了他的格律主张;同时就是诗集《死水》时期的试验。《死水》出版于一九二八年初。因此,闻一多的新格律,理论的主张主要在《诗的格律》文中,实际的试验主要在《死水》诗集中。

在《诗的格律》里,他写道:

诗的实力不独包括音乐的美(音节)绘画的美(词藻),并且还有建筑的美(节的匀称和句的均齐)。㉖

这大约就是他的理论总纲了。他把自己的理论分为三个方面:音乐美、绘画美、建筑美。这似乎有一点科学的根据。按文字学理论,汉字有形、音、义三个要素。诗是语言的艺术,当然也可以作这种划分:音乐的美和字音有关,建筑的美和字形有关,而绘画的美则和字义有关。

但是这“绘画的美”,恐怕不是格律范畴的问题。闻一多指的“词藻”,臧克家理解是要求“色调美丽”。㉗大概由于闻一多的专业是美术,就对色彩很感兴趣。他甚至写过一首诗,题名《色彩》,讴歌色彩,说他爱色彩胜于爱生命,因为色彩赋予他生命以价值。㉘但不知他是否把“绘画的美”算作格律,因为《诗的格律》里他没有谈这个问题。但不管闻一多怎样看法,“绘画的美”绝不是格律范畴的东西。这很明显,首先,它属于语言的形象性问题,而语言的形象性不仅仅是诗歌语言的要求,也是一切文学作品语言的要求,不能把它作为诗歌语言的特点。其次,它根本不属于语言的形式问题,而是由语言的内容来决定的。因此,实际上闻一多的新格律理论,就只有两个方面,即音乐的美和建筑的美。

闻一多进一步阐述了他的理论:

从表面上看来,格律可从两方面讲:(一)属于视觉方面的,(二)属于听觉方面的。这两类其实又(不)㉙当分开来讲,因为它们是息息相关的。譬如属于视觉方面的格律有节的匀称,有句的均齐。属于听觉方面的有格式,有音尺,有平仄,有韵脚;但是没有格式,也就没有节的匀称,没有音尺,也就没有句的均齐。……当然视觉方面的问题比较占次要的位置。但是在我们中国的文字里,尤其不当忽略视觉一层,因为我们的文字是象形的,我们中国人鉴赏文艺的时候,至少有一半的印象是要靠眼睛来传达的。原来文学本是占时间又占空间的一种艺术。……增加了一种建筑美的可能性是新诗的特点之一。

更彻底的讲来,句法整齐不但于音节没有妨碍,而且可以促成音节的调和。……所以整齐的字句是调和的音节必然产生出来的现象。绝对的调和音节,字句必定整齐。(反过来讲,字句整齐了,音节不一定就会调和,那是因为只有字数的整齐,没有顾到音尺的整齐……)

这样讲来,字数整齐的关系可大了,因为从这一点表面上的形式,可以证明诗的内在的精神——节奏的存在与否。

这就是他的见解。这中间也不无矛盾之处。但是从中可以归纳出下列几点来:

1.诗歌既是听觉艺术,又是视觉艺术;既占时间,又占空间。因此,格律当分为听觉的和视觉的两方面,即“音乐美”和“建筑美”。

2.这两方面的关系极为密切;并且听觉的方面决定视觉的方面,“绝对的调和音节,字句必定整齐”。

3.但是,虽然视觉的方面一般要次要些,在我们汉语中却尤其重要,因为汉字是“象形”文字。

4.“句法整齐不但于音节没有妨碍,而且可以促成音节的调和”;不仅如此,字数整齐还能证明节奏的存在。

以上的推论,似乎有些道理,其实不然。后面的几点暂且不去管它,我们先看看第一点,因为这是他的推论的大前提。

卞之琳谈到闻一多时说:“他说饶文‘是从听觉方面着眼’,我认为显然是对的,而闻先生还要讲虽然‘比较占次要的位置’的‘视觉方面的问题’,以至谈到汉语的象形文字在诗里的作用,诗里的‘绘画的美’‘建筑的美’等等,这显然是混淆了文艺的基本范畴,听觉艺术与视觉艺术的根本区分。”㉚我很赞成卞之琳的看法。下一节我想对此加以说明。

四 诗是关于听觉的时间艺术

诗是视觉的、空间的艺术,还是听觉的、时间的艺术?

首先,诗是语言的艺术。语言是什么呢?语言其实就是能够代表一定意义的一种声音;“语言的交际作用,是通过代表一定意义的声音来实现的。这种代表一定意义的声音就是语音。”㉛文字只不过是记录这种代表特定意义的语音的一种符号而已,就像音乐的音符一样。远在文字产生之前很久,就产生了语言,因此,那时的语言只有声音,没有形体。然而那时就已经产生了诗歌,即劳动歌。试想,那时人们的诗歌,连书面记录都没有,又哪来什么“建筑的美”?又与“视觉”有何关系?又哪里去占有什么“空间”?即使到了今天,许多民歌也纯粹是口头创作、口头流传。退一步说,今天我们写诗,无论在纸面上把它“建筑”得多么美,一旦把它拿来朗诵,就没有什么“建筑的美”了——除了听得出音乐美,谁能听得出“建筑的美”来?当然,我们可以一声不出地“看”诗;但是我想,一个音乐家也可以不出声地“看”乐谱吧?其实他心里在“默唱”,就像我们心里在“默读”一样,并非仅仅“看”而已。可见诗是一种听觉的(时间的)艺术。

诗是听觉艺术,还可以从诗与音乐——这种听觉的、时间的艺术的密切关系上来考察。简单回顾一下文学艺术的历史,就清楚了。“诗歌是最早出现的一种文学体裁。在产生的初期,诗和音乐、舞蹈三者合一,不具独立的形式。”㉜“原始人在其劳动的过程中,由于筋力的张弛和工具运用的配合,自然地发出劳动的呼声。这种呼声具有一定的高低和间歇,在一定时间内,或者重复而无变化,或者变化而有规律,这样就产生了节奏。这种简单的节奏,就是音乐、舞蹈的节拍和诗歌韵律的起源。”㉝“当原始人把这种有节奏的劳动呼声和音响,与含有一定意义的语言结合起来时,就产生了最早的诗歌”;“作为文学的最初形式的原始歌谣,往往与音乐、舞蹈结合在一起,成为三位一体的东西”。㉞

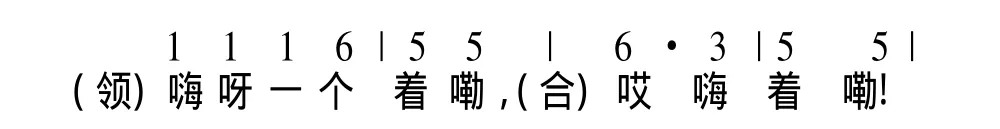

那时候的劳动歌,既是诗歌,又是音乐。《淮南子·道应训》还记载着一个例子:“今夫举大木者,前呼‘邪许’,后者应之,此举重劝力之歌也。”㉟其实到今天也能够听到这种“举重劝力之歌”。成都地区就常听见这么一首劳动号子,如果用简谱记下来,大概就像这样:

有时候领唱者还直接加入“大家加油干啰”之类。劳动号子一般旋律都很简单,节奏却很有力。古代诗与音乐的紧密结合,正如《书经》所说:“诗言志,歌永(咏)言,声依永(咏),律和声。”(《尚书·尧典》)㊱那就说明,音乐的节奏旋律,完全依着诗歌语言本身的顿挫抑扬,它们完全融为一体。但这里还说得不够具体。《诗大序》说:

诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗;情动于中,而形于言。言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故永歌之;永歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也!(《毛诗正义·周南·关雎》)㊲

这就充分说明了诗歌、音乐和舞蹈的“三位一体”的情况。

随着文学艺术的发展,诗与音乐逐渐分别独立。彻底独立于音乐之外的诗歌,恐怕产生于汉代,因为《诗经》《楚辞》并未脱离音乐。朱熹说:

风者,民俗歌谣之诗也。(《诗集传》卷一)

凡诗之所谓风者,多出于里巷歌谣之作,所谓男女相与咏歌,各言其情者也。(《诗集传·序》)

若夫雅颂之篇,则皆成周之世,朝廷郊庙乐歌之辞。(《诗集传·序》)

雅者,正也,正乐之歌也。(《诗集传》卷九)颂者,宗庙之乐歌。(《诗集传》卷十九)

昔周盛时,上自郊庙朝廷,而下达于乡党闾巷,其言粹然无不出于正者,圣人固已协之声律,而用之乡人,用之邦国,以化天下。(《诗集传·序》)㊳

总之,《诗经》里的诗都是歌词。《楚辞》的《九歌》,那是屈原根据民间的祭祀乐歌改写的,自能“协之声律”(朱熹《楚辞集注·九歌》)㊴。但《楚辞》中其他篇章是否与音乐有关系?这很难说。不过从楚辞的产生上来看,应该是有关系的:“战国时楚国地方音乐极为发达,其歌曲如《涉江》《采菱》《劳商》《薤露》《阳春》《白雪》等,‘楚辞’的作者都已提及。‘楚辞’虽非乐章,未必可歌,但它的许多诗篇都有‘乱’章,有的还有‘倡’和‘少歌’,这些都是乐曲的组成部分。《楚辞》中保存这些乐曲的形式,就说明它同音乐的关系非常接近。”㊵总之,《楚辞》至少没有能够完全脱离音乐。因此,说诗歌在汉代才完全摆脱音乐而独立,这是比较稳妥的。

但是,广义的“诗歌”从来就没有和音乐完全脱离过关系。汉有乐府,唐有“竹枝”、“杨柳”,唐宋有词,元明有曲,今有歌曲,又有诗剧——总而言之,“诗乃乐之词也”(《钝吟杂录·正俗》)㊶。从中可以看出诗歌与音乐有何等密切的联系。

诗与音乐有着共通的艺术特点。拿文学与其他艺术形式的区别来看,虽然一切艺术都要塑造形象,但是,“文学的形象不是视觉的,而是想象的。一般地说,如绘画、雕刻的形象,或电影、戏剧、舞蹈的形象,都是视觉的,也就是说,都是眼睛能够看到的。文学的形象却不是眼睛所能看到,而是由想象才能把握的”,这就有如“音乐的形象也是想象的……”㊷诗与音乐的形象都是诉诸想象的,而且两者所由以诉诸想象的媒介物都是能够代表一定意义的声音,通过这种声音诉诸想象,从而产生形象。当然,这还不足以把诗与其他文学形式区别开来。因此,还应该进一步探讨诗歌语言形式上所具有的特点。

如果我们更进一步来看,就会看到诗与音乐不仅关系密切,诗歌语言本身就具有音乐性。诗歌“除了音乐性的美以外,语言形式差不多没有其他能引起人们美感的东西了”㊸;“跟音乐里的乐音一样,语音中的元音具有四种要素,即1、音色,2、音长,3、音强,4、音高”㊹。正是利用语音的这些特点,造成了诗歌语言的音乐性——节奏、旋律和韵。关于音乐性问题,下节再具体详细地探讨。

综上所述,显然,诗歌当是听觉的艺术,时间的艺术。闻一多“显然是混淆了文艺的基本范畴,听觉艺术与视觉艺术的根本区分”㊺。而最有趣的是他这样来论证了他的“建筑的美”:

在我们中国的文学里,尤其不当忽略视觉一层,因为我们的文字是象形的,我们中国人鉴赏文艺的时候,至少有一半的印象是要靠眼睛来传达的。原来文学本是既占时间又占空间的一种艺术。既然占了空间,却又不能在视觉上引起一种具体的印象——这是欧洲文字的一种缺憾。我们的文字有了引起这种印象的可能,如果我们不去利用它,真是可惜了。㊻

这简直可以叫做“奇谈怪论”了!当然,我们的文字还没有发展到先进的“表音文字”(这是文字改革的任务),还停留在“表意文字”的阶段;但也绝不是极原始的“表形文字”。现在怕没有人用甲骨文来写诗作文吧!即使——这个“即使”就很可笑——用甲骨文,也有“六书”,其中“转注”、“假借”且不待说,就是“形声”、“会意”、“指事”,谁能看得出它们代表的具体形象来?只有少数“象形”的文字可以勉强看出具体的形象,也不过是有点相象而已。至于现在的文字,谁能从“水”字看出一汪水、从“火”字看出一团火?不错,“水”、“火”二字能够引起水、火的具体印象,但是这只是想象出的,不是“看”到的,不是什么“靠眼睛来传达”。而且,从“China”里既看不出一件瓷器,更看不出一幅中国地图,这就算“欧洲文字的一个缺憾”吗?不过,闻一多这一段议论,虽然在理论上未免可笑,但是在感情上却是无可厚非的。在当时一味崇拜欧美的时风里,他偏觉得中国的月亮比外国的来得圆。只是在理论上不该这么“感情用事”。

话说回来,闻一多关于“音乐美”的理论,在当时确实是非常先进的、富有启发性的观点。

五 语音之音乐性的物理要素

在《诗的格律》里,关于音乐性,闻一多曾提到这些概念:“格式”、“平仄”、“韵脚”、“音节”、“音尺”、“节奏”。这是比较全面的。但是在具体阐述中,他只谈了“音节”、“音尺”、“节奏”,也没有对这三个概念作具体的辨析;而着重讲的只是“音尺”问题。他对“音尺”怎样造成音乐美的理解,主要见于如下文字中:

如果读者还以为前面的证例不够,可以用同样的方法来分析我的《死水》。这首诗从第一行

这是一沟绝望的死水

起,以后每一行都是用三个“二字尺”和一个“三字尺”构成的,所以每行的字数也一样多。结果,我觉得这首诗是我第一次在音节上最满意的试验。

从中可以看出,他所理解的“节奏”,就是每行诗里多少个“二字尺”,多少个“三字尺”,数目必须相等。至于闻一多在这个问题上的观点正确与否,现在暂且不讨论。我想先谈谈我对诗歌语言的音乐性的理解。

本节我想努力说明以下问题:音乐性有哪些基本内容?“音节”、“音尺”、“节奏”三者之间的关系如何?以及其他一些问题。

先从声音谈起。声音来自物体的振动。物体在作有规律的振动时发出的声音,具有一定高度,一般和谐悦耳,这就叫做“乐音”。物体在作不规则振动时发出的没有一定高度的声音,就是“噪音”。这种振动发音的物体叫“振动器”,包括“发音体”、“共鸣体”两个部分。在音乐的乐器中,这种振动分为五类:弦振动,膜振动,板振动,棒振动,气柱振动。例如小提琴就是弦振动,丝弦是发音体,音箱是共鸣体。

在语音学中,发音器官就是振动器,也包括发音体和共鸣体两个部分。王力把发音器官分为三部分——肺部、声带、口腔;它们分别担任如下职能:呼吸作用、成声作用、构音作用。㊼其实,肺只呼气,只是促使声带振动,本身并不振动发音,所以不能算作发音器官,正如在拨弦时的手指不能算作是发音体一样。另外,“构音”部分还应包括鼻腔。也就是说,在发音器官这一套振动器中,声带是发音体,口腔和鼻腔都是共鸣体。声带的振动是膜振动。

发元音时,气流不受阻碍,声音明确响亮,故元音是乐音。但在发辅音时,舌、唇和小舌等阻住气流然后突然放开,或只留狭窄的缝隙让气流挤出,因而声音模糊、短促,故辅音是噪音,或乐音性噪音。在音节里,声母(除零声母)全是辅音,亦即全是噪音或乐音性噪音;而韵母中却主要是元音——只有n、ng两个辅音,也都是乐音性辅音——因此韵母基本上是乐音。而又由于声母少、韵母多,声母短、韵母长,音节中元音占优势,因此,就可以说语音中绝大部分是乐音。既是乐音,也就具有乐音的物理性质。下面我们就来看看语音的四个要素:音色、音强、音高、音长。

这里需要辨析一下“要素”的概念。在文字学,是研究文字的三要素,即形、音、义。而单就“音”来讲,也有区别。音韵学研究的三要素,是声、韵、调。音响学(即声学)却是研究声音的物理性质,即四要素。其中我们这里所要涉及到的是乐音声学、语言声学对乐音的四要素的研究。但是下面我们就会看到,语言声学中对音色、音强、音高、音长四个要素的研究,在汉语中同音韵学所研究的声、韵、调三要素之间有着制约关系。

对语音的乐音的四要素,王力有个简明准确的说明:“音色是共鸣器的关系;音长是时间的关系;音强是振幅的关系;音高是频率的关系。”㊽

(一)音色

音色又叫音质,就是声音的特色。在音乐的器乐中,“音色的差异,由于乐器所发之音内所包含的‘倍音’在质量、数量和强度各方面有所不同而起。而倍音所以在质量、数量等方面有所不同,则由乐器的‘发音体’和‘共鸣体’等各不相同而生。”㊾什么叫做“倍音”(或者“谐音”)?一般来说,我们通常听到的某个乐音,并非“单纯音”,而是“复合音”,即由一个“基音”和若干“倍音”所组成。在这个复合音中,基音最强,盖过所有的倍音;但基音与音色无关。音色的不同,是由倍音的多寡及各倍音之间的相对强度决定的。

试在钢琴上弹出一个稍微低的音(例如C音),任其延长,凝神谛听;先听到基音,然后微微听到高八度的音(二倍音),高十二度的音(三倍音)和高两个八度的音(四倍音)…… 以弦振动为发音体的弦乐器,其所发之音所以有音色的不同,即由于该音内所含的倍音的数量和各该倍音的强度的差异而起。而倍音所以有数量和强度的差异,则由乐器的发音体、共鸣体和发音方式等不同而生。㊿

第一,发音体不同。笛子和二胡同奏一个曲调,但人们能分辨出哪是笛子的声音,哪是二胡的声音,就是因为笛子二胡发音体各异,因此二者的音色也不一样。第二,使物体发音的方法不同。二胡和琵琶同是弦乐器,但前者用弓拉,后者用手弹,发出来的音色就不同。第三,发音时,物体自身的状况不同。箫和笛同是管乐器,发出来的音色却不一样,这是因为二者共鸣器的形状不同所造成。[51]

然而在语音中,音色的不同却与发音体无关,因为发音体就是声带,它总是膜振动,不会改变;也可以说与发音方法无关,因为语音的发音方法的变化,实际上就是口腔等的变化,即共鸣体的变化。因此,在语音里,音色的不同全在于共鸣体的不同。而共鸣体的不同,有这三种情形:(1)只用口腔,如普通话的“啊”(a);(2)只用鼻腔,如客家话的“不”(m);(3)口腔鼻腔并用,如普通话的“昂”(ang)。后面两种情况,还有个共鸣体的变化问题,比如口形的“开”、“齐”、“合”、“撮”等等。

其实,若一言以蔽之,韵母的不同就是音色的不同。

(二)音长

音长就是声音的长短,或曰“缓”“急”。音的长度取决于音波存在时间的久暂。在音乐中,全音符、二分音符、四分音符、八分音符等,它们所代表的音的长度依次减半。在语音中,音长是指音节的长度,亦即不同调值的声音的长短。普通话里的阴、阳、上、去四个调值的声音长度就有差别,如平声(阴、阳)比仄声(上、去)的声音长些(上声其实较长,但是在实际朗读时一般只读出一半的音,所以音就短了)。

但是我们在具体分析诗歌语言时,就不仅仅分析一个音节的长度。我们还应该分析音组和句音的长度。若干音节组成一个音组,若干音组构成一个句音;表现在书面上,就是字、词(或词组)、句。总而言之,音节的长度由调值决定,音组的长度由音节数决定,句音的长度又由音组数决定。

(三)音高

音高就是声音的高度,它取决于振动的频率。在音乐中,从音阶角度看,有七个基本音;从半音关系看,则有十二个音;从八度关系看,总共有八十八个音。这八十八个音的高度各不相同。

语音的高度则取决于声带振动的频率,而表现为声调的高低差别及其起伏变化。如普通话的音高,按照五度制调型计算法,分为下列四种:高平调、高升调、降升调、高降调,亦即阴、阳、上、去四声。详见下表:

调类 调值 名称 调号 乐谱阴平 55 高平 - i·7阳平 35 高升 ╱5#i上声 214 降升 ∨i 3 2 3 2 6去声 51 高降 ╲

从“调值”栏和“乐谱”栏,我们可以看出四声在高度上的差别及其变化的情形。

这相当于音乐的“音阶”。在音乐中,有“七声音阶”(CDEFGAB)和“五声音阶”(宫商角徵羽)。我们这里不妨把普通话的四声比做“四声音阶”。但它和音乐里的音阶不同:(1)音乐里音阶中的各音有它固定的绝对高度,而四声却没有固定高度,只有相对高度,要在不同调值的比较中才能听出来,比如同是阴平,人在激动时往往发音要高些,女性、小孩一般发音也要高些;(2)音乐里音阶中各音的高度内部没有变化,而四声中各音的高度却有内部的起伏升降的变化;(3)在音乐中,除了滑音,音阶的移动是跳跃式的,而四声中各音的升降起伏的变化都是向上或者向下的滑动。

(四)音强

音强就是声音的强度,它取决于促使物体振动的外力的大小,亦即物体振动的幅度的大小,表现为声音的强弱。语音的强弱取决于所呼出的气流量的大小,表现为语音的轻重。

语音的强度,除“语法重音”、“强调重音”外,主要与声调有关系。四声的音强就不相同。但这种差别不明显。最明显的是四声和“轻声”的差别,如“我的”(wǒ de)。

关于音强在诗歌中的作用问题,各说不一,留待下文讨论,这里暂时按下。

以上对语音的物理性质“四要素”的分析,对理解诗歌语言的音乐性至关重要,因为音乐性正是利用这四要素来造成的。下面就讨论诗歌语言的音乐性。

六 诗歌语言之音乐性的基本因素

在我看来,诗歌语言音乐性的基本内容应包括这样三个方面:节奏、旋律和韵。

就像叙述文学的两个基本表现手法是叙述和描写一样,音乐的两个基本表现手段是节奏和旋律。而诗歌语言的音乐性的两个基本因素,也是节奏和旋律。押韵也是一个非常重要的手段;尤其在中国的诗歌中,押韵更是一个必不可少的基本因素。

(一)节奏

在音乐中,“拍”是小节内固定不变的长度单位,如以四分音符为一拍,那么一个四分音符所占的时间长度就是“一拍”,两个八分音符也是一拍。把“拍”按照一定规则组织起来,这就形成“拍子”。拍子就是在一定间隔内强弱拍有规则地出现。如“二拍子”(强弱)和“三拍子”(强弱弱)。为了标明是“二拍子”还是“三拍子”,就用小节号划开。拍子的反复出现形成“节拍”。在拍子内的各拍内部,有音的长短变化,因为一拍不等于一个音。正是这些长短变化形成“节奏”。因此,“拍子是在一定间隔内出现强弱拍的一种音组织,节奏则是在拍子基础上出现的音的长度变化”;所以,“节奏是音乐中包括音的不同强度和不同长度两个方面的一种表现手段”。[52]

为了区别“拍”、“拍子”、“节拍”和“节奏”的概念,我们举两个例子:

例一:1 2|3 5|6— |

例二:1·1 2·2|3·3 5·5|6·6|

以上二例,都是“二拍子”,每小节都是两“拍”,因此,二者的“节拍”都是一样;但“节奏”却不同:例一节奏较舒缓,例二节奏较急促。

由此可见,节奏就是乐音的强弱、长短合乎规律地交替出现。诗歌语言的节奏也是这样,就是语音的轻重、缓急合乎规律地交替出现。现在具体看看诗歌语言的节奏怎样形成。

我们常见的“顿”(或“顿歇”)、“音尺”、“音步”、“音组”,都是一个意思。差别只在其着眼点的不同。例如“长江大河”,就是两字一顿;从字数上来看,是两个“二字尺”;从音节组合上来看,就是两个“音组”;从“顿数”上来看,就是两“顿”(两个“顿歇”),或叫两个“音步”。可见它们其实都是一个概念。

一个汉字就是一个音节(除儿化音);若干音节构成一个音组;若干音组构成一个句子。但是音组中的音节数却有不同,如“我们去展览馆”,三个音组,其中“我们”两个音节,“去”一个音节,“展览馆”三个音节。这里不妨说个有趣的现象。在音乐中只有两种基本节拍,即二拍子和三拍子,叫“单拍子”;其他拍子(如四拍子、六拍子)叫“复拍子”,不过是单拍子的“复合”而已。还有一种特殊的拍子,叫“一拍子”。因此,音乐中基本上只有三种拍子:一拍子、二拍子和三拍子。我们再来看看语言。语言中有“单音节词”、“双音节词”、“多音节词”(三音节、四音节、五音节等)。但是,三音节词以上的词汇,在音节上都可以划分为三音节或二音节等,即有如音乐的“复拍子”。比如“社会主义”、“人民共和国”,在诗歌的音组划分中常被划为两个音组。因此,从音组的角度看,也可以说诗歌语言只有三种基本音组:单音组、双音组和三音组。这就恰与音乐的基本拍子对应。

是偶然的巧合吗?我们暂且把它撇开,还是来看节奏的形成。先看下面这一节诗:

黄昏 /是一头 /迟笨的 /黑牛,

一步 /一步的 /走下了 /西山;

不许 /把城门 /关锁得 /太早,

总要 /等黑牛 /走进了 /城圈。[53]

如果我们单看其中的一句,看不出它有什么诗歌的节奏,因为我们平时说话也常说成这个样子——二字一顿、三字一顿、又是三字一顿、又是二字一顿。如果这就是诗歌的节奏的话,那我们每说一句话都会有诗歌的节奏了。但是,我们继续把这首诗读下去,那就不同了。我们会有一种特别的感觉——这就是节奏感。我们感到:“走”了四步,稍停,又“走”四步……而且每次都是二、三、三、二的“走”法。这就是“规律”,这就是“合乎规律地交替”。可见,要造成诗歌的节奏感,必须做到“语音的长短、强弱的合乎规律地交替出现”。

这就说明仅仅像闻一多所说的那样凑够“二字尺”、“三字尺”的数目,而不去考虑它的位置,那是不能解决问题的。我们平时说话,也常说成两句的“二字尺”、“三字尺”的数目恰恰相等,难道这就是诗歌的节奏吗?显然不是。可见节奏的形成,关键的问题不是顿数,不是音尺(音组)的数目,而是音组位置安排上的规律性。

这也说明音节不是构成节奏的东西,音组才是构成节奏的基础。过去人们常常把“音节”和“音组”的概念混同使用(如闻一多),仿佛这两个概念可以通用似的。这就容易使人误解,以为节奏的形成在于音节的整齐。当然,如果音组整齐,音节自然整齐;但却不能反推,因为音节整齐不见得音组就整齐。随便讲两句话,它们都是十个字,即十个音节,但两者的音组数目却未必相同,更谈不上音组位置安排上的规律了。可见音组(或者音尺、音步、顿等)才是节奏的基本单位。

因此,如果要给诗歌语言的节奏下个准确的定义,就应该这样讲:节奏就是音组的长短、强弱的合乎规律地交替出现,具体说来就是顿数以及各顿位置的合乎规律地安排。

(二)旋律

上面谈到,乐音的长短、强弱的变化形成节奏。但是只有长短、强弱的变化,还不能够形成乐曲,还必须有高低的变化。没有任何音乐作品的音高永远不变;相反,正是通过音的高低变化,丰富了音乐的表现手段。利用乐音的高低变化,于是在节奏基础上形成旋律。旋律又叫“曲调”,它往往体现出调式特征。节奏体现着音的长度、强度的变化规律;旋律体现着音的高低的变化规律。二者构成音乐中最基本的表现手段。

旋律就是乐音的高低起伏的有组织、有规律地行进。诗歌语言的旋律也是这样,就是语音的高低起伏的合乎规律地行进,具体表现为不同声调的合乎规律地交替出现。以普通话的语音作为标准,旋律就是阴、阳、上、去四声的合乎规律的交替形成的波流。例如[54]:

此例说明,利用四声调值的高低差别及其变化,怎样形成升降起伏的旋律。

要理解旋律中声调变化的规律,必须联系节奏来看。这就需要明确旋律与节奏的关系。下面我们就看看两者的关系如何。

由于旋律在节奏基础上形成,因此,节奏是骨干,旋律必须紧扣着节奏才能展开。旋律线围绕着节奏线上下起伏地波动,因此,旋律之于节奏,就好像平面坐标的正弦曲线之于X轴。这是从声音的高度上来看的。由于节奏与音高无关,所以节奏线就是一条直线;而由于旋律是音的高度变化的结果,所以旋律线就是一条曲线。这一点不论诗歌还是音乐都是一样。

如果按传统的说法,旋律和节奏的关系,也就是“抑扬”和“顿挫”的关系。抑扬就是旋律的起伏,顿挫就是节奏的轻重缓急。因此,“抑扬顿挫”这四个字,概括了诗歌语言的音乐性的两个基本要素。

下面举个例子,来说明旋律与节奏的关系。用五线谱可以形象地看出旋律起伏的波动情况。例如:

(1)音乐

(2)诗歌(杜甫《登高》)

上例表明,在节奏与旋律的关系上,诗歌与音乐是何等一致。而诗歌语言的旋律的规律性,也就在于要与节奏一致。比如上例的杜诗,平仄的转换就与顿歇完全一致。因为:

旋律不仅仅被动地紧扣着节奏,而且强化节奏;正因为它紧扣着节奏,所以反而使节奏更鲜明。所以旋律的起伏往往和节奏的行进很一致:一顿抑,二顿扬,三顿抑,四顿扬。当然这也有灵活性,比如同一个音组中有平有仄;但是在“顿”的那一个音节上却很关键,因为它正处在顿歇的地方,特别敏感,弄不好反而使节奏模糊。

诗歌语言的音乐性还有其他一些内容,如双声、叠韵、迭音、清浊等等。但节奏和旋律才是其最基本的因素,其他都是次要的手段,可看作是技巧的问题。但诗歌尤其中国的诗歌的音乐性,还有一个基本因素——押韵。

(三)押韵

所谓押韵,就是在一定位置上有规律地重复出现相同或相近的音色。这个定义也就表明韵是由音色这个要素所造成。韵律上有“严韵”、“宽韵”、“通韵”之分,这就是音色“相同”和“相近”的意思。

这也有一个很有意思的现象:乐曲的乐句的末尾一个音,一般总是某调式的主音或它的属音和下属音,因为它们之间都是“协和音程”的关系,从而使各个乐句之间很和谐。这当然和押韵不同,因为“音程”的关系在于音高,而韵的关系在于音色。但从“协和”、“和谐”的角度来看,诗歌与音乐不也一致吗?

从韵的位置来看,有句中韵,但一般都是句尾韵。古人的书写都是从上到下的竖行,所以韵又叫做“韵脚”。为什么韵一般在句尾呢?从节奏的角度来考察,句尾正是一个大顿,停顿的时间较长,因而地位非常突出,音色的重复与否也就十分显著。这也就是句中韵往往不明显的原因所在。

因此,从顿歇的角度看,韵强化了节奏——它使句尾的大顿更加突出。韵的作用还不仅此,由于相同音色的反复出现,它使声音形成一片和谐的回环往复,增加了音乐美。

韵在句中还是句尾,这是一个韵律问题。对“韵律”概念人们有不同的理解,我取这一种:韵律即押韵的方式、或曰规律。因此,韵律还有如下三个方面的问题:韵的位置的跳跃、韵的音色的转换和韵的调值的变化。

韵的位置的跳跃,就是韵脚与韵脚之间的间隔。如每句用韵、两句一韵、三句一韵、四句一韵等。韵的距离不应该太短,否则反而显得呆板,比如五个音节一句,句句用韵,反而更死气了。但如果是长句,那每句用韵就无妨。韵的距离也不应太长,因为如果五句或六句才用韵的话,那就很难使人感觉到相同音色的重现,也就失去押韵的作用了。

韵也能造成一种旋律美,比如是平声韵,那么无韵的句尾就用仄声,这本身也就是一种起伏的旋律了。我想,旧格律诗的句尾所以平仄相间,这也未必不是一个原因。杜甫的许多作品的句尾,不仅平仄相间,甚至还是四声相间,也是不无道理的。

韵的音色的转换,也就是转韵。转韵不应该有什么规定,两句一转、四句一转等等,都无不可。但转韵往往和诗歌内容的段落划分有关,即形式和内容力求统一。转韵能使我们减少束缚,在选字上获得更大的自由。

韵的声调的变化,也就是“四声通押”。这不属于转韵,因为只是音高的变化,音色并没有变。但古人分韵部,却把四声分开,写诗的时候不准逾越。这有一定道理,便于人们检索不同声调的韵字;但也有些无理,就是不符合韵的“音色相同或者相近”的原则。韵的声调变化显然也有助于造成旋律美,因为这是音高的变化。因此,如果每句用韵,声调的变换多少能够避免呆板之弊。

以上所论节奏、旋律和韵,就构成诗歌语言音乐性的基本内容。通过上述,我们可以明确:节奏是整个音乐性的基础,而音组是节奏的基本单位。

(未完,待下期)