中国图画书溯源

王黎君

(绍兴文理学院 人文学院,浙江 绍兴312000)

中国图画书的萌芽,一般被认为是郑振铎于1922年创刊的《儿童世界》杂志刊载的《河马幼稚园》《两个小猴子的冒险》等图画故事,之后经历近百年的沧桑起伏,终于在20世纪90年代之后,在读图时代不期而至和国外图画书大规模引进的时代思潮的裹挟之下,获得了长足的发展。尽管与发端于17世纪的世界图画书发展进程相比,中国图画书显得滞后并且稚嫩,但毕竟也书写出了自己的历史,作为一种儿童文学的门类走向了成熟。在这样的背景之下,再去回望历史,去追寻中国文化和艺术为图画书提供的资源和积累,才成为了一种可能。

在溯源之前,首先得厘清图画书的概念。日本图画书之父松居直认为,“图画书是文章说话,图画也说话,文章和图画用不同的方法都在说话,来表现同一个主题。”[1]台湾出版人郝广才对图画书的界定是:“运用一组图画,去表达一个故事,或一个主题。”[2]12中国的图画书研究者彭懿提出:“图画书是用图画与文字来共同叙述一个完整的故事,是图文合奏。说得抽象一点,它是透过图画与文字这两种媒介在两个不同的层面上交织、互动来诉说故事的一门艺术。”[3]这些表述虽然在语言与用词上存在一定的差别,内容实质上是一致的,即图画书中的图画具有连续性和叙事性,图画与文字构成了一种互补的关系。这也构成了图画书的核心要素。对中国图画书的溯源自然不能偏离对这些元素的追寻和梳理。尤其是作为中国传统绘画一个组成部分的儿童题材中国画,因其对儿童形象的独特塑造和对儿童生活的呈现,在题材选择和艺术表现语言上自然会为中国图画书积累有价值的探索。沿着这些要素上溯上去,中国绘画和书籍为中国图画书的萌生所建构的历史积淀也就自然地呈现出来。

一、中国绘画连续性叙事元素的承传

绘画的产生是与叙事有关的。人类的祖先在文字尚未产生的远古时代,用简单的图形表达对世界的感知,完成信息的传递和保存,记载生活的场景,也从中寄寓着原始宗教的崇拜。这些简单的图形就是人类绘画的开始。而图像所承载的记录和传递信息的功能,自然使图像具有了叙事的特征。在现存的贺兰山数以万计的岩画中,就大量记录了史前远古人类狩猎、祭祀、放牧、娱乐等生活劳动场景。简洁的线条展示出的是狂奔的动物和弯弓狩猎的猎人,叙事的要素非常的明晰(见图1)。可以被看作是人类早期的叙事性图画。

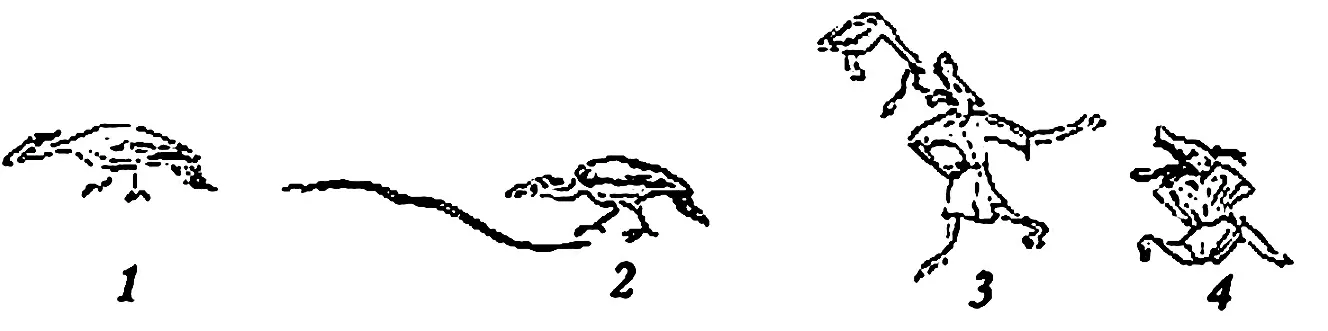

叙事性元素在之后的人类历史和绘画演变中得到了进一步的发展和充实,并出现了具有连续性叙事的绘画作品。湖南长沙马王堆一号汉墓漆棺上的两组故事画《土伯吃蛇》和《羊骑鹤》,常常被认为是中国连续性叙事绘画的开端。[4]其中《土伯吃蛇》分为四个画面:一只鹙(喜欢吃蛇的水鸟)在低头寻食;发现一条蛇;鹙衔起蛇,喂给一个长着兽头人身、张口吐舌的直立怪物,即土伯(地下主神);土伯将蛇吞下。表达的是保护死者的尸体不受蛇的侵扰的画意(见图2)。这一组漆棺画面,情节虽然简单,但是鹙、蛇、土伯等形象生动逼真,场景精彩传神,尤其是以几个画面串成一个完整的情节,画面与画面之间的衔接和过度也非常的紧凑自然,呈现出了较强的故事性和连续性。

图2 土伯吃蛇

之后,具有连续性画面的叙事图画相继产生。东晋顾恺之的《洛神赋图》,是对曹植《洛神赋》所书写的浪漫爱情的形象化表达,它以连环长卷的方式,展现了依水而立的曹植对凌波而来的女神的凝望和痴情;洛水女神的欲去还留,终因“人神之道殊”而驾六龙云车离去;曹植乘坐华丽大船找寻洛神于洛水之上。情节完整,画面连贯,将《洛神赋》中蕴含的故事、情绪和意境非常到位地呈现了出来,顾恺之的图和曹植的文构成了一种互补的关系。这样的叙事性长卷在中国绘画的历史上并不罕见,南唐顾闳中的《韩熙载夜宴图》、北宋张择端的《清明上河图》等等都是具有连续性叙事的长卷作品。尽管这些绘画与现代的图画书相比,存在着明显的差异,但是在用连续性画面完成叙事这一基本元素上,却是共通的。

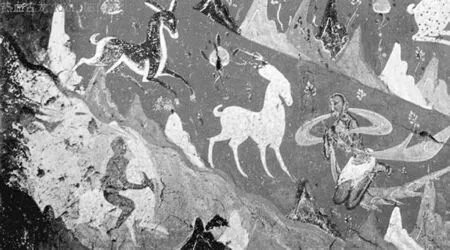

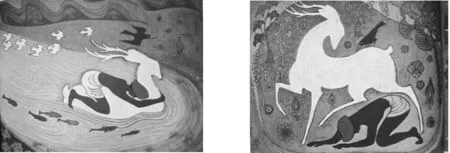

在中国长卷故事画的发展历史中,必须要提到佛教故事画对叙事性、连续性绘画的影响和推动。自魏晋南北朝开始,佛教文化在中国社会得到了广泛的传播和普及,佛教的宗教内容也成为了绘画的重要题材。而且为宣扬佛法,使不识字的普通民众也能习得教义,简单直白的图画自然就成了最合适的表达方式。以佛教美术的典范代表——敦煌千佛洞壁画为例,早期的敦煌壁画中有不少是佛教教义的铺陈,用连续性绘画表现的佛教故事和本生故事画。《尸毗王本生图》呈现的是尸毗王为了救一只被老鹰追逐的鸽子,从自己的身上割下一块同等重量的肉来向老鹰换取鸽子的生命;《萨埵那太子本生图》讲述了与尸毗王故事类似的情节,萨埵那王子为拯救快要饿死的母老虎和七只小老虎,就跳下悬崖把自己喂给老虎吃。绘画将萨埵那太子投身下跳、刺破脖子放血饲虎、虎吃萨埵那尸身等三个动作连续地描画了出来。这样的画面,优美生动地传达出了佛教的仁慈和施舍精神,呈现了很深的宗教情感。最值得关注的是敦煌257窟的《鹿王本生图》,这幅长达595厘米的连环长卷壁画,是敦煌壁画中最长的画幅之一,依次可以被分割为多个画面:有着美丽皮毛的九色鹿王勇救溺水男子;溺水男子拜谢鹿王;王后在宫殿求国王猎鹿;溺水男子泄露鹿王行踪;溺水男子带领军队围捕鹿王;鹿王向国王揭露溺水男子的忘恩负义等等。连续的画面讲述了一个情节完整复杂的因果报应故事。这样的长卷故事画,在画面的叙事能力上显然已经有了一个长足的进步。画面的动作感很强,救人、拜谢、围捕等等都是富有动作感的场面,并由这些场面构成整幅画的流动的“动感”。郝广才说“用图说故事,动作第一”,[2]68富有动作感的画面确实能更明确地传达出足够丰富的信息,使读者能借助这些信息建构出完整的故事情节。《鹿王本生图》就将整个故事讲述得情节丰满,跌宕起伏。救人、拜谢、泄密等等情节元素环环相扣,构成了完整的情节链,而且情节的演进起承转合交代得清清楚楚,故事本身饱满富有张力,人物感恩、弃信的心理情绪也被渲染得淋漓尽致。如果将长卷故事画切割为一个个独立的画面,就是一本完整的无字图画书。这些佛教故事画对后世的影响是明显的。故事长卷的形式推动了之后绘画长卷的发展,绘画的叙事能力进一步提升。绘画的故事内容和形式技巧也被现代图画书多方借鉴。如这个九色鹿王的故事,就有张世明《九色鹿》、陈巽如《鹿王》、冯健男《九色鹿》等多个图画书版本。尤其是张世明的《九色鹿》,从版式设计到人物造型,都明显地呈现出敦煌壁画的艺术影响。图3为《鹿王本生图》的施救和拜谢画面,图4为张世明《九色鹿》的施救和拜谢画面,尽管张世明的构图更加丰富细腻,但背景中连绵的小山,身形矫健匀称、姿态美丽优雅的鹿王,赤裸着上身的溺水者形象,救人和拜谢的动作设置,再加上古朴的画风、斑驳的壁画效果等等,都可以看到《鹿王本生图》的隐约传承。

图3 鹿王本生图(局部)

图4 张世明《九色鹿》内页

中国绘画中的连续性叙事元素在整个中国绘画的发展历程中一直都是明显地存在的,构成了一个持续性的推进过程,而且随着时间的演进,画面的叙事能力也进一步发展。这为中国图画书的萌芽提供了最初的艺术形式的积累。

二、儿童题材中国画的艺术借鉴

中国绘画中的儿童题材作品,从艺术形式、人物造型、童趣的表达等方面衡量,可能是中国绘画范畴内与图画书最为切近的一种艺术存在。

中国绘画对儿童形象的涉及,是与中国人物画的产生相伴随的。据畏冬的《中国古代儿童题材绘画》一书中介绍:早在战国时代,就已经出现了儿童题材绘画的萌芽,经过唐五代的发展和成熟,在两宋时期达到鼎盛,但到明清时期走向衰落。考察这一历史演进轨迹,可以梳理出儿童题材绘画的一些基本的艺术特征和元素。确切地说,唐五代之前,绘画中只是出现了儿童的形象而非以儿童生活为描画对象的儿童题材。东晋著名画家顾恺之的《女史箴图》和《列女仁智图》,都有对儿童形象的描绘,这也是文人画家对儿童形象的最早塑造,但这两部作品的主角应该是画面中的女性,整部画作要描绘的是女性形体的美、表情上的美,以及由此而传达出来的内心的美,从而彰显“成教化,助人伦”的主题,而儿童,也许只是参与女性生活的重要角色而被关注和涉及,在画作中起到陪衬成年女性角色、完整画面故事情节、烘托气氛等作用。在儿童形象的塑造上,尽管已经能画出儿童的美感,注意到儿童的神态,但是儿童的天真灵动之气是缺失的,带着成年人的身形特点。到了唐代,张萱《捣练图》在儿童形象的描绘上就略胜一筹(见图5)。《捣练图》的主角依然是女性,描写的是宫廷妇女整理丝布的情形,分为三段表达,前两段分别表现捣丝和缫丝的场面,第三段是对丝布的熨烫,两个相向而立的妇女拉着一匹丝布,中间一个妇女手握装了烧红的碳的熨斗,正在烫平丝布。但就在这样的一个成人生活空间里,出现了一个好奇的孩子,她弯下腰,钻到了丝布的下面,似乎要观察丝布的反面或者在丝布下做着钻来钻去的游戏。显然,画面的主体是成人的劳动,华服的仕女们也只是专注于自己的劳动,并没有与儿童形成任何的交集,但是这个孩子的出现,却使整个画面有了生气。尤其是这个孩子的形象,身形有着童子的柔软,表情真实生动,整体呈现出孩子的稚气和活泼,比较准确地刻画出了与成人有别的形体特征,跟以往的儿童形象相比无疑贴近了儿童本身。更值得推崇的是,女孩在画幅中有着独立的意义,她的游戏是属于她自己的,成人的劳动是她游戏的空间和道具,这就跟顾恺之笔下作为女性点缀的儿童有了一定的区别。但是无论是顾恺之还是张萱的画,都是描写了儿童形象而不属于儿童题材,画面呈现的主体是成人与成人的劳动生活场景。

图5 张萱《捣练图》(局部)

将儿童的位置挪移到画面的核心,将儿童的生活上升为画面的主题,这主要是宋代以后的发展。从某种意义上说,经历这样的位移之后,儿童题材的画作才真正出现。宋代还在观念上独立出了儿童题材画的概念,将儿童从“人”的大类中分列出来,成为与人、山、花、兽、神佛并列的画科之一,而且位列第二,地位仅次于“人”,至此,以儿童为题材的绘画正式列入了“画科”的范畴。将儿童视为独立画科,其实已经表达了当时的画家与民众对儿童的认识,认为儿童与成人是不同的,从神情体态到心理性格都与成人有着明显的差异,因此需要用独特的技巧去呈现儿童的形象和儿童的生活。苏汉臣、李嵩、陈宗训等宋代画家都有精工的儿童题材画作传世。这些画作中儿童生活成为了表现的主体,内容涉及下棋、斗蟋蟀、击球、闹学等,基本涵盖了儿童的游戏、学习、劳动等各个方面的细节。苏汉臣是其中最受推崇的儿童题材画家,他的《秋庭婴戏图》是这一类画作中的优秀典范。画中的庭院雅致宁静,芙蓉盛开,一前一后两张桌子上都有玩具堆放。围绕在桌边的两个孩子,神情专注,眼睛明亮。年龄略长的姐姐嘴唇微微开启,右手小指轻抬,似乎是在指点年幼的弟弟如何操作玩具。弟弟右手稍稍向前伸出,似乎正在姐姐的指导下准备操作玩具。这样的两个儿童,完全沉醉于游戏之中,全神贯注、旁若无人,清晰地传达出苏汉臣对儿童的形态、动作刻画上的追求和表现,对专注氛围的营造和传达。画家的落墨重点完全是在儿童的游戏以及游戏中儿童专注入神的精神状态上,儿童和儿童游戏成为了表达的核心。儿童形象也是肥胖健壮,神态活泼,达到了形神兼备的艺术效果。后人曾这样评价苏汉臣的这一类画作:其写“人物婴儿,著色鲜润,体度如生,熟玩之下不啻相与言笑者,可谓神矣”;[5]“深得其状貌而更尽其神情”。[6]确实彰显出了苏汉臣儿童题材画的意义和价值。宋代另一画家陈宗训的《秋庭婴戏图》,是对儿童日常生活的写照。两个争抢红缨枪的孩子,丰润圆满,身体因为用力争抢而紧张,与独自拿着红缨枪的孩子的身形的放松柔软形成了一定的对比,呈现出了画家对儿童的细腻观察以及艺术技巧的成熟。《蕉荫击球图》描绘的是茂密的芭蕉树下,两个儿童的槌球游戏,一个儿童单膝跪地正要用木拍击球,另一个孩子伸出左手向欲击球的童子喊话,他们的游戏引得一旁的女子站立起来观战。画面中的四个人物,目光都集中在了那个待击打的小小圆球上,游戏成为了绘画的关注点。是一幅较为典型的轻松活泼的庭院婴戏小景。《村童闹学图》则是对闹学顽童的群像塑造,充满了游戏精神。这些画作代表了宋代儿童题材绘画的成就,也使有宋一代成为了儿童题材绘画历史演进中最出彩的一页。元明清只是承续了宋代的发展却再也没有了宋代的繁盛之势(见图6、图7、图8、图9)。

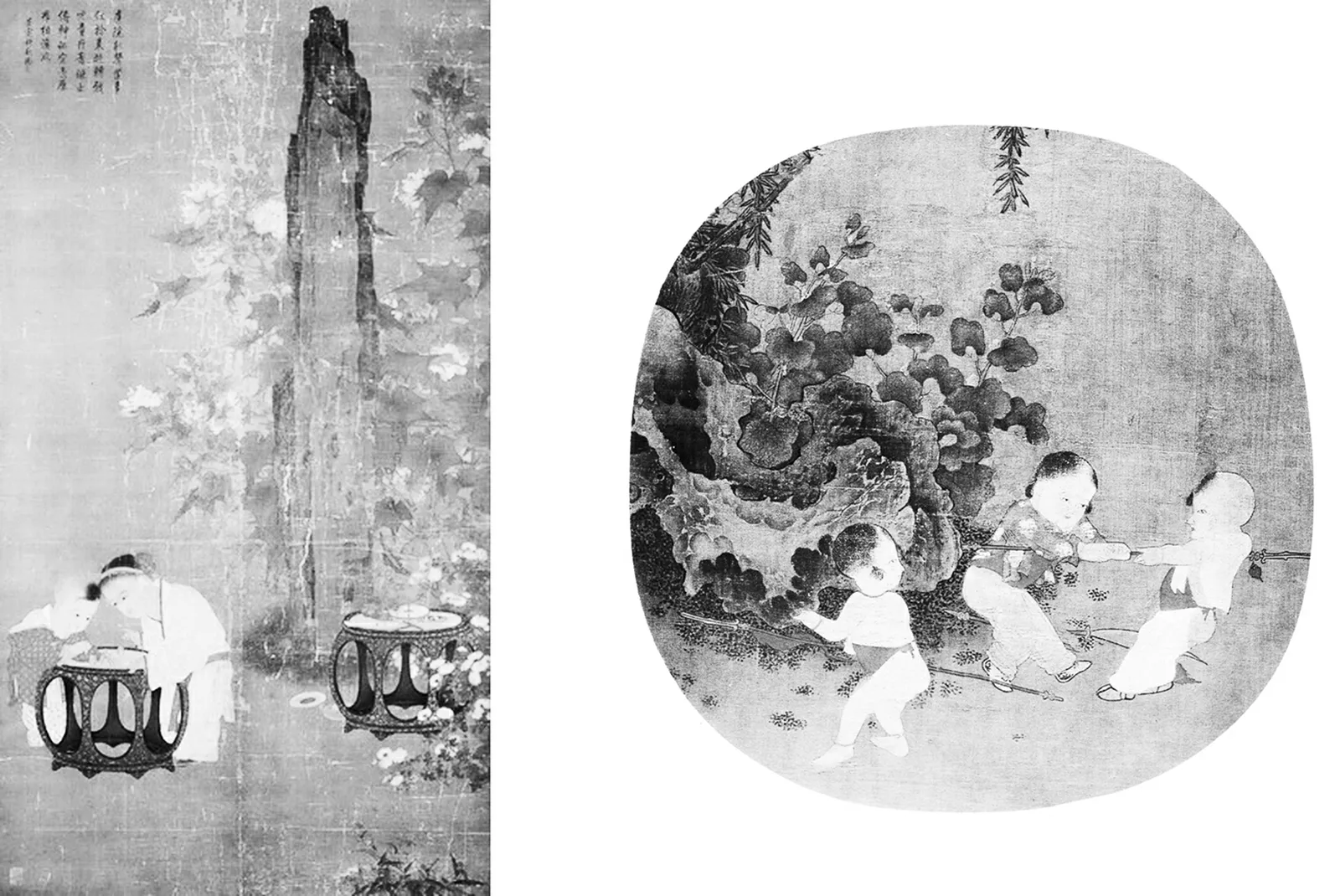

图6 宋 苏汉臣《秋庭婴戏图》 图7 宋 陈宗训《秋庭婴戏图》

图8 宋 佚名《蕉荫击球图》 图9 宋 佚名《村童闹学图》

儿童题材绘画在中国古代的发展,尽管与中国图画书的产生并没有直接的关系,图画书的题材也不仅限于儿童生活的表达,但是,这些绘画所做的艺术积累应该会为图画书的发展提供一定的艺术铺垫。这可以从以下几个方面进行考察。

首先,对儿童和儿童生活的关注。在儿童题材画作中,儿童的游戏生活成为了重要的呈现内容,尤其是宋代以后,儿童不再是妇女美德的点缀品,而是画面的表现主体。尽管在这样的画作中,儿童和儿童游戏其实还只是成人欣赏、把玩的对象,每一幅画的页面上,都隐藏着一个成年作者居高临下地俯视儿童的审视眼光,描画出成年人眼中的孩子的稚拙与可爱,从而传达出一种儿童情趣,构成风俗生活的一个内容。但是在这些画作中,儿童毕竟已经成为主角,儿童的生活和游戏走向了画面的前台,儿童情趣成为了画作呈现的主要情趣。这至少能说明儿童作为一个群体已经进入到了画家的视野和表现领域,并占据了画面的中心位置。

其次,儿童题材画的发展,为图画书描画儿童形象提供了较为成熟的技术。画儿童并不容易,不同年龄的孩子在身形体态和神情动作上都会有所不同,而不仅仅是“缩小的成人”,这就增加了画儿童的难度,顾恺之笔下的仕女就显然比儿童在技法上更加成熟。《宣和画谱》也在肯定性评价张萱时提出画儿童之难:“盖婴儿形貌态度自是一家,要于大小岁数间,定其面目髫稚,世之画者不失之于身小而貌壮,则失之于似妇人,又贵贱气调与骨法,尤须各别。”[7]经过唐宋的发展,画儿童的技法在中国绘画中获得了成熟,张萱《捣练图》中女童的天真活泼已经跃然纸上;苏汉臣《秋庭婴戏图》中的两个孩子,年龄略有差距,身形神态上就颇为不同,稚气天真更是迥异于成人,显示了画家对儿童形体和神态的准确把握。而且,儿童题材画家在创作理念上主张“以形写神”,注重对孩子面部表情的精致刻画和游戏中儿童肢体的细微变化,以此传达孩子的稚气天真和神采。这无疑都会为图画书塑造儿童形象提供相对成熟的技术。

第三,丰满圆润的儿童造型。儿童题材绘画中的孩子基本上都是肥胖健壮、逗人喜爱。这一方面是儿童形体的真实描画,另一方面也是预示着可爱与吉祥,并与唐以来的人物画风一致。陈宗训《秋庭婴戏图》中的孩子,身穿肚兜,有着胖乎乎的四肢和圆润的身体,脸部更是肥嘟嘟得可爱;仇英《捉柳花图》,因为捕捉柳花而摔在了一起的两个孩子(见图10),苏汉臣《秋庭婴戏图》中的孩子,也都是圆润丰满的造型。中国图画书中的儿童造型,也以体态丰盈为多,与古代中国画中的儿童造型构成了一定的承传关系。

图10 明 仇英《捉柳花图》

当然,古代的儿童题材绘画虽然涉及到了儿童甚至以儿童和儿童生活为重心,但是由于现代儿童观尚未形成,塑造的儿童形象几乎不带有鲜明的个性和特点;而中国图画书的出现是在中国社会出现了重视童年的观念之后,题材也更为丰富多元。尽管如此,儿童题材绘画的发展对中国图画书的产生和发展的意义还是显而易见的。

三、图文互补书籍格式的延续

图文互补,是图画书的最基本外在形式。图文互补,也是中国图书的传统形式之一,自古以来中国书籍就有“文不足以图补之,图不足以文叙之”、文图并重的传统。最早可以追溯到以象形文字为主的甲骨文,通过对实体物象的简单描摹来表意,文字本身文图合一,兼具象形和表意的功能。之后的图书刊印,从竹简帛书到明清的各大名著小说,常常伴有插图,为图文关系找到了更好的依托。可以说,图文互补形式的书籍从其诞生开始就随着历史的演进而不断发展变化。南宋郑樵《通志·图谱略·索象篇》中曾说:“古之学者为学有要,置图于左,置书于右;索象于图,索理于书。故人亦易为学,学亦易为功。”“图书”这个称谓中也包含了对图文互补传统的肯定,“吾谓古人以图、书并称。凡有书必有图。”[8]191可见,左图右史一直是为学者们所推崇的。而正是图文互补书籍格式为中国图画书的基本艺术形式提供了借鉴。

从上古时期开始,人们就将文字、图画写在竹简、木牍、锦帛等天然的载体上。东晋顾恺之的《女史箴图》《列女传》等等都是以图为主,文为辅,采用了卷轴的方式,可以说既是图书又是卷轴画。但是手绘木牍并不便利、锦帛成本太高又不易保存,这样的图书并不可能在当时的社会获得广泛的流传。然而文图叙事的形式,却在这些古老的书籍样式中获得了初步的建立,而且此时期的图文并存中,常常是以图为主导,这与现代图画书的图文关系是一致的。造纸术出现所带来的价廉物美的纸张,将图书从竹帛时代推进到了纸写本时代,图书事业开始蓬勃发展,抄书、藏书成为了国家和个人的关注点之一。在这样的背景之下,图文互补的插图本图书也自然地繁盛起来,形成了相当的规模。南朝梁阮孝绪的《七录序》中说明,《七录》收集图书6288种,44528卷,其中内篇有图775卷,外篇有图100卷,[9]由此可见插图本图书在当时已颇为常见。可以说,在整个写本时代,无论是以竹帛还是以纸张为载体,插图类的图书都占着较大的份额。徐康《前尘梦影录》在论及写本时代古书的图文并存时就说到“《汉书·艺文志》论语家有《孔子徒人图法》二卷,盖孔子弟子画像。武梁祠石刻七十二弟子像,大抵皆其遗法。而《兵书略》所载各家兵法,均附有图。《隋书·经籍志》礼类有《周官礼图》十四卷。又注云:‘梁有《郊祀图》二卷,亡。’又载郑玄及后汉侍中阮谌等《三礼图》九卷。论语类有郭璞《尔雅图》十卷,又注云:‘梁有《尔雅图赞》二卷,郭璞撰。亡。’晋陶潜诗云‘流观山海图’,是古书无不绘图者。”[8]191尽管这些书籍多有散佚,但是写本时代的图书风格,文图互补的书籍格式,却在以后的书籍发展中获得了承传。

雕版印刷发明之后,图书的生产形式获得了极大的改进,图书的大量复制和生产成为了可能。尤其是宋代以后,大量的书籍开始在社会上流传,这就为书籍的内容和形式上的创新提供了可能。于是,为书中的文字配上插图,使文字与图画相结合,就成为了当时书籍发展方向的一种尝试,也是对写本书时代的图文互补形式的进一步发展。被阿英誉为是“当时木刻连环图画比较最好的一种”的《佛国禅师文殊指南图赞》,[10]是南宋嘉定三年(1210年)的佛经刻本,包含有五十六幅连环图画,左边刻图,右边是两长行的说明性文字,图下面刻诗。精美的绘画和刻工,显示了早期插图本书籍的艺术水准。元至大元年(1308年)刊印的《新刊全像成斋孝经直解》,用三分之一的版面绘图,而且线条粗犷、布局颇有匠心,“体现了早期书籍插图的简洁、粗犷的风格”。[11]明正统九年(1444年)刻印的《圣迹图》,用38幅图画描绘了孔子一生的主要事迹、故事传奇,而且画面繁复整齐,线条简洁有力,一直被传诵为是连环图画故事的经典。因此可以说,随着雕版印刷的兴起和发展,无论是佛经、经书,还是史书、医书等等,常常会采用插图的形式阐释经文明晰历史,为读者的理解和接受提供了直观的图像和形象的解读。尤其是随着宋、元印刷术的发展成熟,图书装帧形式由卷轴改为册装;明代中叶以后新兴的市民阶层对通俗艺术形式需求的增长;清代著名画家如仇英、陈洪绶的介入书籍插图工作等等,文图互补的图书形式获得了极大的支持和广泛的流行,呈现出了“无书不插图,无图不精工”的书籍图文并茂的景象。

特别值得一提的是,宋、元以来通俗小说中的插图。这类插图曾经被称为是“绣像”“出相”“全图”等等。鲁迅先生对此有过解释:“古人‘左图右史’,现在只剩下一句话,看不见真相了,宋元小说,有的是每页上图下说,却至今还有存留,就是所谓‘出相’;明、清以来,有卷头只画书中人物的,称为‘绣像’。有画每回故事的,称为‘全图’。”[12]但无论是绣像还是全图,其实就是小说的插图。1903年李伯元创办的《绣像小说》杂志,其中的插图就包括绣像、全图等多种插图的形式,此后,带插图的小说也常被称为绣像小说。最早的绣像小说是宋代的《列女传》,线条非常的简洁明快,徐康《前尘梦影录》说:“绣像书籍,以宋椠《列女传》为最精,顾抱冲得而翻刻,上截图像,下截为传,仿佛武梁造像,人物车马极古拙。”[8]190这种上图下传的书籍格式在之后的插图本中得到了广泛的承传。元代中叶出现的《全相平话五种》,则可谓是早期小说插图的代表性作品。郑振铎《中国古代木刻画史略》对这五种书籍插图的评价非常之高,“这些小说都是上图下文,继承了宋代建安版《列女传》的作风。上面的插图幅画虽狭长而不广,却有‘咫尺而具千里之势’。人物图像似全用宋代画家梁楷的减笔画。这给后来连环画家们很深的影响。其背景是很小型的,有如连环图画式的长卷,人物的动作十分复杂,情感也千变万化,却能以简捷的笔法,曲曲表现出来,不失其为繁复异常的‘历史故事’的连续画的大杰作。”[13]郑振铎的赞誉是颇为中肯的。明清之后,这一类的刻本也是非常之多,《水浒传》《西游记》等等都有绘刻精工的插图本书籍传世。而且,这些书籍的插图是配合小说而创作的,小说的情节性元素促进了图画的连续性特征的加强,多幅图画呈现出了一个情节完整、首尾俱全的故事。明代万历二十二年(1594年)的《京本增补校正全像忠义水浒评林》,每页分为评、图、文三栏,。其中的第二十二回“横海郡柴进留宾,景阳冈武松打虎”,就包含“柴进来见宋江武松”“宋江武松二人结拜”“武松拜别宋江柴进”“武松上店买酒吃”“武松上岭打死大虫”“武松又遇两个大虫”“武松同众见知县”“武松听见背后人叫”等多幅插图,这些连续的插图构成了连贯、完整的情节。尤其是一页一插图,已经颇有点图画书的样子。

到了清末,在中国的图书领域,出现了一种与现代图画书在艺术形式上异曲同工的书籍形式——连环画。它也以连环图画的形式讲述故事,并配以文字。但是连环画只能算是现代图画书的早期艺术准备,因为两者的图存在着比较明显的区别。“在连环画中,文字和图画基本上是互为说明和互为补充的关系,而且通常以文字为主,图画为辅。”[14]即,连环画中的图画即使连接在一起,也不具有独立讲述故事的功能。而图画书的图则具有讲述故事的功能。因此连环画的出现只是为图画书提供了一些艺术的借鉴,但图画书是在此基础上对图画叙事功能的进一步强化。也正是从这个层面来说,现代图画书对图文互补的书籍形式有艺术上的承传,但图在图画书和古代书籍中的地位是不一致的。鲁迅曾说:“书籍的插画原意是在装饰书籍,增加读者的兴趣的。但那力量,能补助文学所不及,所以是一种宣传画。”[15]图在书中的地位是辅助文字,而并不是以图为核心。因此可以说,图文互补的书籍形式甚至连环画的出现和繁荣,都是图画书的源头,但图画书是在此基础上对图画的叙事功能的进一步强调和完善。

综上所述,中国图画书的渊源可以追溯到远古人类的岩画、中国绘画中的连环长卷故事画、文字和图形合一的甲骨文、图文互补的书籍形式等等。这些元素为中国图画书的最终萌芽和发展提供了最初的艺术借鉴。而源远流长的绘画历史长河,尤其是古代的儿童题材中国画的成熟,也为中国图画书的艺术策略、表现手法的选择提供了艺术的积累。当然这样的追溯只是简单的梳理和阐述,中国图画书的孕育和产生还伴随着儿童观的改变、出版业的发达等更多复杂和多元的因素,这些元素的合力,才促成了中国图画书的出现与发展。

参考文献:

[1](日)松居直著.季颖译.我的图画书论[M].长沙:湖南少年儿童出版社,1997.

[2]郝广才.好绘本如何好[M].南昌:二十一世纪出版社,2009.12.

[3]彭懿.图画书:阅读与经典[M].南昌:二十一世纪出版社,2006.6.

[4]黄元林.我国现存最早的连环画[J].美术.1981(4).

[5]顾炳辑,徐叔回校刊.顾氏画谱[M].北京:文物出版社,1983.84.

[6]张泰阶.宝绘录[C].四库全书存目丛书·子部第72册[M].济南:齐鲁书社,1995.143.

[7]宣和画谱[M].上海:上海人民美术出版社,1963.55.

[8]叶德辉.书林清话[M].上海:复旦大学出版社,2008.191.

[9]阮孝绪.七录序[C].四库全书第1048册[M].上海:上海古籍出版社,1989.264.

[10]阿英.中国连环图画史话[M].济南:山东画报出版社,2009.24.

[11]徐小蛮,王福康.中国古代插图史[M].上海:上海古籍出版社,2007.63.

[12]鲁迅.连环图画琐谈[C].鲁迅全集(第6卷)[M].北京:人民文学出版社,2005.28.

[13]郑振铎.中国古代木刻画史略[M].上海:上海书店出版社,2010.27-28.

[14]阿甲.帮助孩子爱上阅读[M].上海:少年儿童出版社,2007.65.

[15]鲁迅.“连环图画”辩护[C].鲁迅全集(第4卷)[M].北京:人民文学出版社,2005.458.