陕西黄土高原地表湿润状况演变规律研究

林隆超,王晓飞,孙智辉

(延安市气象局,陕西延安 716000)

陕西黄土高原地表湿润状况演变规律研究

林隆超,王晓飞,孙智辉

(延安市气象局,陕西延安 716000)

摘 要:利用陕西黄土高原区域均匀分布的27个气象站1951—2011年4—10月的温度、降水和相对湿润度指数,通过Morlet小波、累积距平、GIS作图等方法,分析了陕西黄土高原地区近60 a地表湿润指数的地理分布和年代际变化特征。结果表明:陕西黄土高原地表湿润指数春季和秋季分布特征是南部比北部湿润,西部比东部湿润;夏季是北部适中,南部偏干,中部偏湿。上世纪90年代以后,陕西黄土高原各地区陆续进入暖干期,以关中东部持续时间最长。延安南部地表湿润指数年代之间变化较小,可能与大面积森林覆盖有关。地表湿润指数基本上有3 a一周期的规律。

关键词:陕西黄土高原;地表湿润指数;温度

近年来气候的干湿变化受到社会各界的广泛关注。普宗朝[1]等对新疆48 a干湿气候时空变化特征的研究表明新疆各地年降水量均为增多趋势,各地年潜在蒸散量总体为减少趋势,各地干燥指数均表现为不同程度减小趋势。候文菊[2]等对黄河源区49 a地表湿润指数及与气象因素的敏感性分析表明黄河源区年地表湿润指数呈下降趋势。郑广芬[3]等对宁夏近40 a地表湿润状况演变规律研究表明宁夏总趋势是下降。马柱国等[4]定义了一个能够表征地表干湿状况的物理量——地表湿润指数,分析了中国两个典型干旱区湿润指数的年代和年际变化特征及季节差异,该研究区域包括了陕西一小部分。因此利用马柱国的研究方法,根据陕西黄土高原温度、降水资料,对陕西黄土高原近60 a来地表湿润指数的时空变化特征进行研究,比较客观地反映陕西黄土高原的干湿状况演变规律及区域特征,进一步研究和补充马柱国研究的成果。

1 资料及研究方法

采用陕西黄土高原27个气象台站1951—2011年的月平均温度及月降水量资料,根据文献[4-7],地表湿润指数的定义可表示为

Hi=R/P,

(1)

其中:R为月降水量;P为最大可能蒸散量,此处是指月可能蒸散量,单位为mm。

用Thornthwaite (桑斯怀特)方法计算P,

P=16.0×(10Ti/Q)A,

(2)

式中,Ti为月平均气温,单位为 ℃;Q为年热量指数;A为常数。

各月热量指数Qi由下式计算:

Qi=(Ti/5)1.514。

(3)

则年热量指数Q为:

(4)

常数A由下式计算:

A= 6.75×10-7Q3-7.71×10-5Q2+

1.792×10-2Q+0.49。

(5)

当月平均气温T≤0 ℃时,月热量指数Q=0,月可能蒸散量P=0 mm。

陕西黄土高原冬季平均气温一般都为10 ℃以下,北部地区接近或低于0 ℃,蒸发近似为0;南部关中在10 ℃以下,蒸发量非常小,可认为冬季降水可以代表地表干湿状况。为了方便对比分析,本文只研究4—10月地表湿润状况。根据文献[5-6]的研究结果,Thornthwaite 方法计算的最大可能蒸散量与FAO Penman-Monteith(彭-曼)方法计算结果相比,明显偏小。借鉴文献[6]的研究,引入与日长和纬度有关的调整系数,4—10月调整系数在0.96~1.25之间,对每个站的计算结果进行了修正。

2 研究区域

陕西黄土高原是指秦岭以北的陕北地区和关中地区,是我国黄土高原的中心部分,总面积为131 585.9 km2, 约占陕西土地总面积的64%。

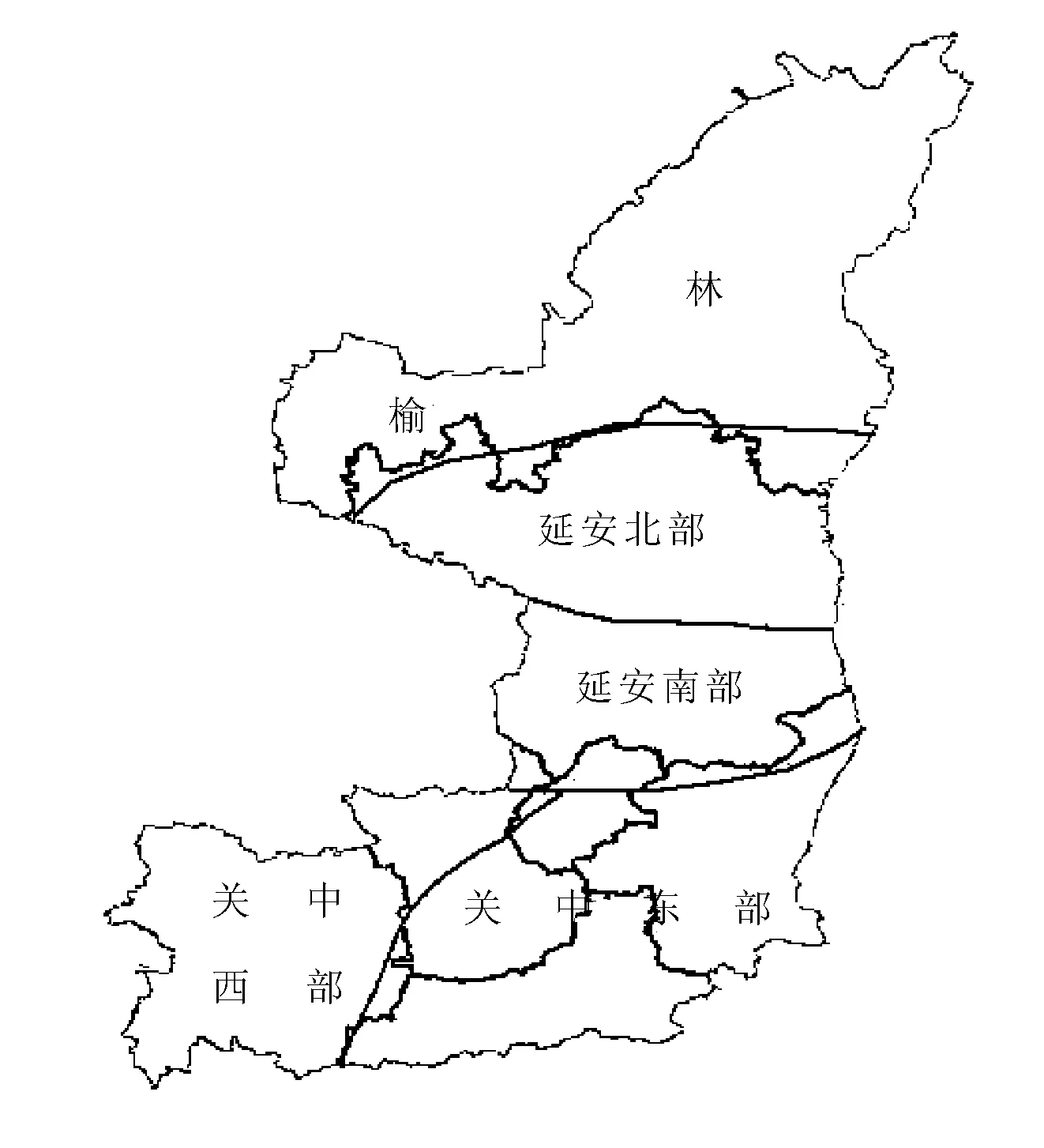

利用文献[8]的研究结论,将陕西黄土高原划分为5个区(图1)。

图1 陕西黄土高原地表湿润指数分区

一区:榆林区,包括除清涧以外的11县区。

二区:延安北部丘陵沟壑区,包括甘泉以北的延安市8县区和榆林的清涧县。

三区:延安南部丘陵梁塬区。包括延安南部5县和铜川市的宜君、印台区塬区。

四区:关中西部。包括咸阳北5县和宝鸡市。

五区:关中东部。包括渭南市、西安市、铜川的耀州和咸阳南部7县区。

为了保证分区结果客观,选择了建站时间长、地理位置上均匀分布的27个气象站月降水和温度资料,计算出每个月的地表湿润度指数。

3 地表湿润指数的变化

3.1 季节特征

陕西黄土高原春季干燥、夏季炎热、秋雨连绵,在不同季节表现出不同的气候特点。在季节划分上,将4—10月分为春(4—5月)、夏(6—8月)、秋(9—10月)三个季节。

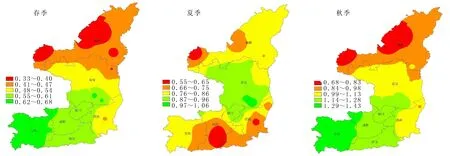

图2给出了陕西黄土高原春、夏、秋季年平均地表湿润指数GIS图。春季和秋季北部偏干,南部偏湿,中部适中;夏季北部适中,南部偏干,中部偏湿长城沿线风沙区和关中东部相对干燥。

3.2 年际变化特征

图2 陕西黄土高原春、夏、秋季地表湿润指数GIS图

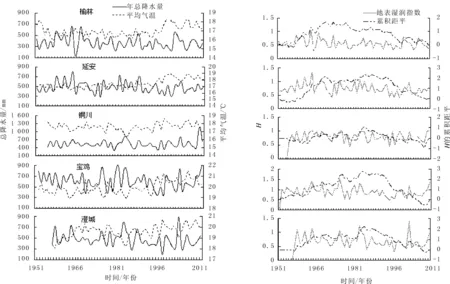

图3 陕西黄土高原各分区代表站4—10月年地表湿润指数、地表湿润指数累积距平、月平均气温及总降水量

一区60 a地表湿润指数总体趋势是下降的,即地表变干。1957年以前平均气温偏高,但温度曲线呈下降趋势,降水量相对偏少,浮动范围较小,此期间平均地表湿润指数和地表湿润指数累计距平都偏小,地表变干是由温度较高、降水偏少引起的,气候特点以暖干为主;1958—1971年平均地表湿润指数累计距平为增加阶段,对应的平均气温偏低,降水量偏多,地表变湿是由气温降低、降水偏多引起的,气候特征以冷湿为主;1971年以后地表湿润指数累计距平发生转折,下降趋势持续到2000年,对应平均气温仍偏低,但降水量相对偏少,造成此期间变干的原因是降水偏少,其气候特征主要为冷干;2000年以后地表湿润指数累计距平曲线通过短暂的回升,以后则表现为下降趋势,平均气温总体升高,降水量在2001年出现跃增后又持续偏少,地表湿润指数曲线和地表湿润指数累计距平曲线都呈下降趋势,说明地表变干是温度和降水共同作用的结果,其气候特征主要为暖干。总之,一区自1951年以来经历了四个阶段,即1957年以前为暖干期,1958—1971年为冷湿期,1971—2000年为冷干期,2000年以后表现为暖干期。

二区60 a地表湿润指数总体趋势是下降的,即地表变干。1960年以前平均气温偏高,降水量相对偏少,浮动范围较小,平均地表湿润指数和地表湿润指数累计距平都偏小,地表变干是由温度较高、降水偏少引起的,气候特征以暖干为主;1960—1994年平均地表湿润指数累计距平为增加阶段,对应的平均气温偏低,降水量偏多,地表变湿是由气温降低,降水偏多引起的,气候特征以冷湿为主;1994年以后地表湿润指数累计距平表现为下降趋势,平均气温上升,降水量略微减少,地表变干主要由平均温度升高引起,其气候特征为暖干。总之,二区自1951年以来经历了三个阶段,即1960年以前为暖干期,1960—1994年为冷湿期,1994年以后表现为暖干期。

三区主要是森林覆盖区,植被覆盖较好的地区比无植被覆盖的地区在降低温度和增加空气湿度方面, 有显著的作用[9-10]。三区平均温度和降水量波动范围较小,使地表湿润指数56 a总体趋势变化不大,累积距平略微降低。相对而言,在1988年以前为偏湿期,在1994以后为暖干期。

四区59 a地表湿润指数总体是下降趋势,即地表变干。1962年以前平均气温偏高,降水量相对偏多,此期间平均地表湿润指数累计距平偏小,地表变干主要是由温度较高引起的,气候特点以暖湿为主;1963年后平均地表湿润指数累计距平为增加阶段,一直持续到1993年,此区间平均气温偏低,降水量偏多,地表变湿的原因是气温偏低、降水偏多引起,气候特征以冷湿为主;1993年以后地表湿润指数累计距平发生转折,呈现下降趋势,对应平均气温升高,降水量时多时少,变干主要由温度升高引起,气候特征为暖干期。总之,四区自1952年以来经历了三个阶段,即1963年以前为暖湿期,1963—1993年为冷湿期, 1993年以后表现为暖干期。

五区54 a地表湿润指数总体趋势是下降的,即地表变干。1965年以前平均气温偏低,降水量偏多,平均地表湿润指数累计距平曲线呈上升趋势,地表变湿的原因是温度较低、降水偏多,气候特征为冷湿;1965—1983年平均地表湿润指数累计距平为一略降阶段,其浮动范围较小,对应的平均气温偏高,降水量偏少,地表变干的原因是气温升高,气候特征以暖干为主;1983年以后地表湿润指数累计距平发生转折,呈上升趋势持续到1990年,对应平均气温偏低,降水量变化不大,地表变湿的主要原因是温度偏低,其气候特征主要表现为冷湿;1990年以后地表湿润指数累计距平则表现为下降趋势,此期间平均温度升高,降水量偏低,地表变干主要是由平均温度升高和降水偏少共同造成,其气候特征为暖干。总之,五区自1957年以来经历了四个阶段,即1965年以前为冷湿期,1965—1983年为暖干期,1983—1987年为冷湿期, 1987年以后表现为暖干期。

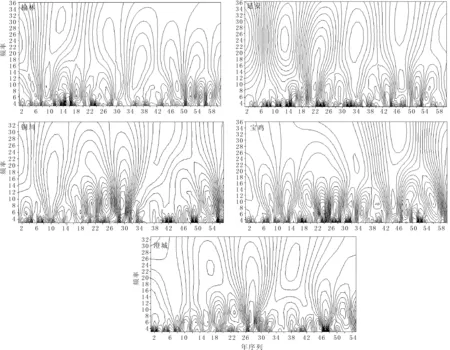

图4给出了代表站DPS(data processing system,数据处理系统)[11-13]连续小波年平均地表湿润指数的时间演变周期。从图4可看出,地表湿润指数周期一区为3~4 a,二区为3 a,三区为3 a,四区为2~3 a,五区为3 a。可见陕西黄土高原地表湿润指数有3 a一周期的规律。

4 结论与讨论

4.1 陕西黄土高原地表湿润指数分布特征是南部比北部湿润,西部比东部湿润。春季和秋季北部偏干,南部偏湿,中部适中;夏季北部适中,南部偏干,中部偏湿。

4.2 陕西黄土高原各地区先后经历了不同的冷暖、干湿阶段。20世纪90年代以后,陕西黄土高原各地区陆续进入暖干期,以关中东部持续时间最长。延安南部地表湿润指数年代之间变化较小,与大面积森林覆盖有关。

4.3 陕西黄土高原地表湿润指数有3 a一周期的规律。

4.4 可能蒸散量的计算方法众多,计算结果差异也较大。采用Thornthwaite方法计算相对简单,需要的气象要素少,但计算结果可能小于实际蒸散,导致计算的湿润指数可能偏大。下一步有必要对各种方法进行比对,找到更适合陕西黄土高原地区应用的蒸散计算方法。

图4 陕西黄土高原各分区代表站年平均地表湿润指数DPS连续小波

参考文献:

[1] 普宗朝,张山清,王胜兰,等.近48a新疆干湿气候时空变化特征[J].中国沙漠,2011,31(6):1563-1572.

[2] 侯文菊,李英年.黄河源区地表湿润指数及与气象因素的敏感性分析[J].冰川冻土,2010,32(6):1226-1233.

[3] 郑广芬,陈晓光,纳丽,等.宁夏地表湿润状况演变规律研究[J].气象科学,2008,28(5):533-538.

[4] 马柱国,符淙斌.中国北方干旱区地表湿润状况的趋势分析[J].气象学报,2001,59(6):737-746.

[5] 丁加丽,彭世彰,徐俊增,等.基于温度资料的参考作物蒸发蒸腾量计算方法[J].河海大学学报,2007,35(6):633-637.

[6] 刘晓英,李玉中,王庆锁.几种基于温度的参考作物蒸散量计算方法的评价[J].农业工程学报,2006,22(6):12-18.

[7] 卫捷,马柱国.Palmer干旱指数、地表湿润指数与降水距平的比较.地理学报[J].2003,58(S1):117-124.

[8] 孙智辉,雷延鹏,曹雪梅,等.气象干旱精细化监测指数在陕西黄土高原的研究与应用[J].高原气象,2011,30(1):142-149.

[9] 李晶,孙根年,任志远,等.植被对盛夏西安温度/湿度的调节作用及其生态价值实验研究[J].干旱区资源与环境,2002,16(2):102-106.

[10] 孙智辉,刘志超,雷延鹏,等.陕西吴起植被变化特征及气象水文效应分析[C]. Proceedings of 2010 International Conference on Remote Sensing (ICRS 2010) Volume 3,2010.

[11] 张桂梅,魏娜,刘韬.陕北地区近47年降水小波变换分析[J].陕西气象,2008(5):9-12.

[12] 唐启义,冯明光.DPS数据处理系统[M].北京:科学出版社,2006.

[13] 高炬,王繁强,黄祖英.小波分析在陕西省旱涝气候预测中的应用[J].陕西气象,2006(6):11-14.

中图分类号:P426.1

A

文章编号:1006-4354(2013)05-0024-05

收稿日期:2013-05-10

作者简介:林隆超(1986—),女,汉,四川广安人,学士,助理工程师,主要从事人工影响天气工作。