奉贤区农村生活污水处理技术探讨

宋丽 (奉贤区四团水务管理所 上海 201412)

一、引言

近年来,随着新农村建设的不断深入,上海市郊区城镇化水平不断提高,农民生活方式也发生了巨变,量大面广的农村生活污水的无序排放已经成为农村水环境的重要污染源。对此,上海郊区奉贤实施了农村生活污水处理试点工程,对推动新农村建设具有迫切的现实意义。

二、奉贤区四团镇农村生活污水处理工程概况

本文将以奉贤区农村生活污水处理试点四团镇为工程实例,对工程采用的处理技术进行了分析和探讨。四团位于奉贤区东部,面积72.92 km2,工程涉及当地3个行政村,共495户。污水处理量按 120(L/p/d)计,外来常住人员按 60(L/p/d)计,污水处理系统构成如下:生活污水→化粪池→污水管道(窨井)→污水处理站→达标尾水排放。该工程共建污水处理站15座,规模由7—65户不等。

三、三种处理技术的分析

针对当地农村生活污水排放的特征,在保证出水水质满足国家排放标准的要求下,本着“经济、高效、简便易行”的原则,采用了生物滤池、土壤渗滤、人工湿地3种工艺,其基本运行原理和特点分析如下。

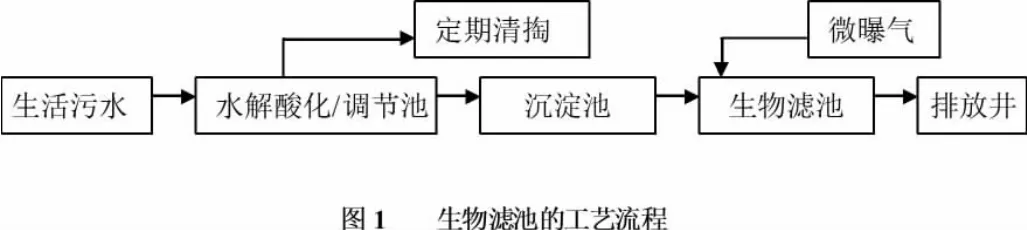

3.1、地埋式生物滤池工艺

该工艺设施埋在地下,一般情况下不需要动力进行提升,只是在处理户数较多(埋管较深)时需要设泵进行废水一次提升。主要是先通过厌氧反应去除部分污染物,然后利用生物滤池中的填料为微生物提供载体,并投入生物激活剂加速微生物生长速度,提升微生物的降解速度,利用填料及其上的微生物去除污染物,并利用排放池跌水充氧对污染物进行深度降解,达到排放标准后排入河道内。(图1)

3.2、土壤渗滤技术

土壤渗滤是将污水有控制地投配到经一定构造、距地面有一定深度和具有良好扩散性能的土层中,污水经毛细管浸润和土壤渗滤作用向周围运动且达到处理要求的一种土地处理方式。它充分利用地表下土壤中栖息的土壤动物、土壤微生物、植物根系及土壤所具有的物理、化学特性,综合利用“土壤一填料一微生物一植物”共同作用而形成的一种生态工程水处理技术。在该系统中,污水经格栅、调节池、水解酸化等预处理后,进入布水管中,通过填料的毛细管虹吸作用,污水缓慢上升并向四周浸润、扩散进入周围土壤,在地表30-50cm土壤层内发生着非饱和渗透,在此土层内聚集着大量的微生物。通过其中好氧和厌氧微生物的作用,使污水中的有机污染物被吸附、降解,达到净化目的。 (图2)

3.3、复合人工湿地系统

人工湿地是天然湿地系统的模拟与强化。它由填料和生长在其上的芦苇、香蒲等水生植物组成,是一个独特的“填料——植物——微生物”生物系统。该系统中,污水由人工湿地的一端引入,经过由砾石构成的配水系统均匀进入根区基质层。基质层由土壤、砂子和砾石等构成,表层土壤上栽种芦苇、香蒲、再力花等耐水植物。这些植物有发达的根系,可深入到表土以下0.6~0.7m的砾石层中,这些根系交织成网,与砾石一起构成一个透水的系统,同时这些根系具有输氧功能,在根的周围水中溶解氧浓度较高,适宜于好氧微生物的活动。通过附着在砾石和植物根、茎上的好氧微生物的作用分解废水中的有机物,氮磷等营养物质可被植物和微生物利用,在缺氧区还可以发生反硝化作用而脱氮。在预处理系统中没有去除的可沉降和悬浮固体通过过滤和沉降被有效去除。在本系统中,通过模拟和人工强化自然湿地的功能,将污水有控制的投配到生长有水生植物的填料上,污水在沿设定方向流动的过程中,在植物和填料的物理、化学和生物的三重协同作用下,污水中有机物通过过滤、根系截留、吸附、吸收、植物光合、输氧作用以及微生物的分解共同作用下来实现高效净化处理,最后将达标出水排入河道中。(图3)

四、三种处理工艺的比较与分析

在四团镇的15个污水处理站中,9个采用生物滤池工艺,5个采用土壤渗滤,1个采用人工湿地。我们选取了镇西村5号,小荡村3号,小荡村5号三个户数、污水处理量相近的处理站进行分析。其基本情况如表1所示:

4.1、优缺点对比

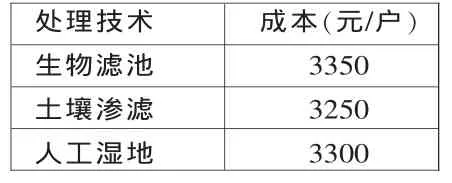

4.2、成本对比

通过对3个污水处理站所采用的不同技术的成本,成本构成:结构、填料。进行分析后,对比如表三所示:同时发现,随着处理户数的增加,处理池的户均成本有减少的趋势,当户数达到50——100户时,成本基本接近。

五、农村污水处理存在的主要问题及解决措施

表一:三个污水处理站的基本情况比较

表二:三种工艺的优缺点对比

表三:三种工艺的成本对比

5.1、主要问题

根据四团镇农村生活污水处理试点工程的运行,发现如下主要问题。

1)填料土壤易发生堵塞。随着污水处理系统运行时间的延长,易发生土壤堵塞,长时间还可能导致土壤板结现象,使处理系统失去功效。堵塞的主要原因在于悬浮物截留、吸附、沉淀、颗粒膨胀、微生物生长等因素造成。其中,悬浮物截留、吸附堵塞和微生物生长造成的堵塞分列贡献率的前三位。

2)人工湿地植被单一化。人工湿地的植被的选择应兼顾经济价值和景观效益。不同的物种在不同的环境中的净化效益有较大差异。许多研究表明:复合多样化的植被对污水的净化效果好于单一植物。但同时也要注意避免不同植物间的生长抑制相互作用。

3)污水处理站的渗漏防护。注意生活污水在处理站中入渗地下,污染浅层地下水,造成二次污染。同时,在污水处理站的顶部泥土覆盖位置,应略高与周围地表,防止雨水积聚渗漏至处理站内,对处理能力造成影响,影响出水水质。

4)暴雨天气下的河水倒灌。污水处理站排水管出口方向根据就近原则直接接入周遍河道,当接入河道时,排水管末端管底高程应高于常水位,以防止在汛期暴雨情况下,产生河水倒灌现象。

5.2、对策与建议

1)曝气充氧防止土壤堵塞。厌氧状态是引发土壤中微生物积累的重要因素。通过曝气充氧措施,可提高污水中的DO值,维持土壤中的好氧状态和微生物的分解作用,可在一定程度上有效地预防土壤堵塞及堵塞造成的相关问题。

2)人工湿地系统水流优化。为了使人工湿地水流均匀分布及增加湿地的DO值,进水方式可采用阶梯式,可促进硝化脱氮作用,避免植被处理床体前部堵塞。同时,也有利于植物的长势均匀。水流方式可采用分批进水式下行流。此种方式的优点在于污水分批通过植被床体,使床体处于不饱和状态,此时,氧含量较大,具有较高的好氧处理能力。

3)人工湿地填料的优选。赵桂瑜等的研究表明,干渣对磷的吸附量最大,宜作人工湿地填料。李旭东等的研究表明,沸石潜流湿地脱氮效果最佳。

4)定期对沉淀物进行清除。及时处理淤积的沉淀物质。

5)长期对出水水质进行监测。及时了解处理站内填料的去污能力状况。