力量的抗争——《共产党宣言》的认知语言学解读

韩艳梅

《共产党宣言》(下简称《宣言》)是一部伟大的、经典的、划时代的科学社会主义著作。尽管发表于160多年前,但它依旧散发出无限的光辉。《宣言》阐述了正义的价值观、人的全面发展的思想和争取解放和社会公平公正等重要思想。不同学者从不同角度对《宣言》进行解读和阐释。部分学者立足于《宣言》的内容,透彻地分析里面的一些精辟论点,如阶级分析与阶层分析的方法等①。另一些学者把《宣言》与中国国情、人的自由发展及人类解放等结合起来讨论②③④。《宣言》所具有的强大理论思想和当下我们正在从事的中国特色社会主义建设事业面临的诸多困局都使得人们比以往更加关注它,希望它给我们以启迪。正如张立群⑤所说,《宣言》具有宣告的魅力、批判的魅力、精神的魅力和语言的魅力。目前国内对《宣言》的解读仅停留在对前三个魅力的讨论,鲜有研究从语言魅力层面对《宣言》进行分析。虽然少量研究提到《宣言》具有语言魅力,如刘友田在其研究中写道“可读性强的生动文风,感人肺腑的语言魅力,情理交融的叙事风格”⑥,但这些研究都没有进一步从语言魅力的角度深入分析《宣言》的思想魅力。事实是,语言魅力往往能进一步扩大其思想魅力。正如宋园园所说,“马恩借助语言这一战斗利器,将无产阶级和共产主义的奋斗宣言凝结在字里行间,给人无比的震撼”⑦。《宣言》有两个公认的“前稿本”,分别是恩格斯所撰写的《共产党信条草案》和《共产党原理》。《宣言》是后两者的思想融合和升华,同时,也是语言力量的提升。《共产党信条草案》和《共产党原理》在语言风格上体现为通俗易懂和点题透彻,而《宣言》则体现了作者深邃细腻和严密谨慎的哲学思想和准确深刻的语言使用风格。思想力量和语言力量的进一步升华使得《宣言》比《共产党信条草案》和《共产党原理》更有影响力和说服力。《宣言》很有说服力地揭示了资本主义制度在制度上的不可维系性和道德上的非正义性,向人们传达了资产阶级必将衰败、无产阶级必定胜利这一历史规律。思想的表达要依附语言,语言是思想的媒介和塑造者。本文拟从认知语言学的角度,探寻《宣言》对无产阶级和资产阶级描述的背后隐含的力量抗争,从而挖掘其语言的魅力和思想魅力。

一、与“资产阶级”“无产阶级”相关的范畴

《宣言》对阶级阶层的分析是其最大亮点之一,它把资产阶级、无产阶级与其他一些阶层的关系刻画得入木三分。这些不同的阶层之间的力量是不对等的,彼此的力量或相互抗衡或相互依存。由于《宣言》的创作动机主要是号召无产阶级团结起来,奋起反抗资产阶级及资本主义生产关系,所以我们首先关心《宣言》如何描述无产阶级与资产阶级的性质,以及和它们联系在一起的关键词有哪些。我们利用语料库分析软件AntConc对《宣言》全文的词频进行统计,Bourgeois和Bourgeoisie(资产阶级)分别出现了98次和87次,合共185次;Proletariat和Proletarian(无产阶级或无产者)分别出现了63次和11次,合共74次。《宣言》对资产阶级提及的次数远远超过其提及无产阶级的次数,这可能是因为只有充分揭示资产阶级的丑陋面貌和资产阶级生产关系的剥削性质,无产阶级才能更好的团结起来,坚定地树立无产阶级必胜的信念,所以《宣言》花了大量的笔墨谈论资产阶级。接着让我们一起来看看《宣言》怎样描述资产阶级和无产阶级。我们以“资产阶级”和“无产阶级”为“索引词”,观察并统计出现在其左右,并与其构成语义关系的名词、动词和形容词。由于精力所限,我们本研究仅统计“索引词”左侧紧挨着的或右侧紧挨着的三个词范围内的关键词。例如,在句子“资产阶级生存和统治的根本条件是财富在私人手里的积累”中,“资产阶级”与后面紧跟的“生存”和“统治”都有语义关系,所以“生存”和“统治”被纳入与“资产阶级”相关的统计中。这种做法虽然不能穷尽与“资产阶级”和“无产阶级”有语义关系的所有词,但能快速可靠地为我们提供一幅全景画面。

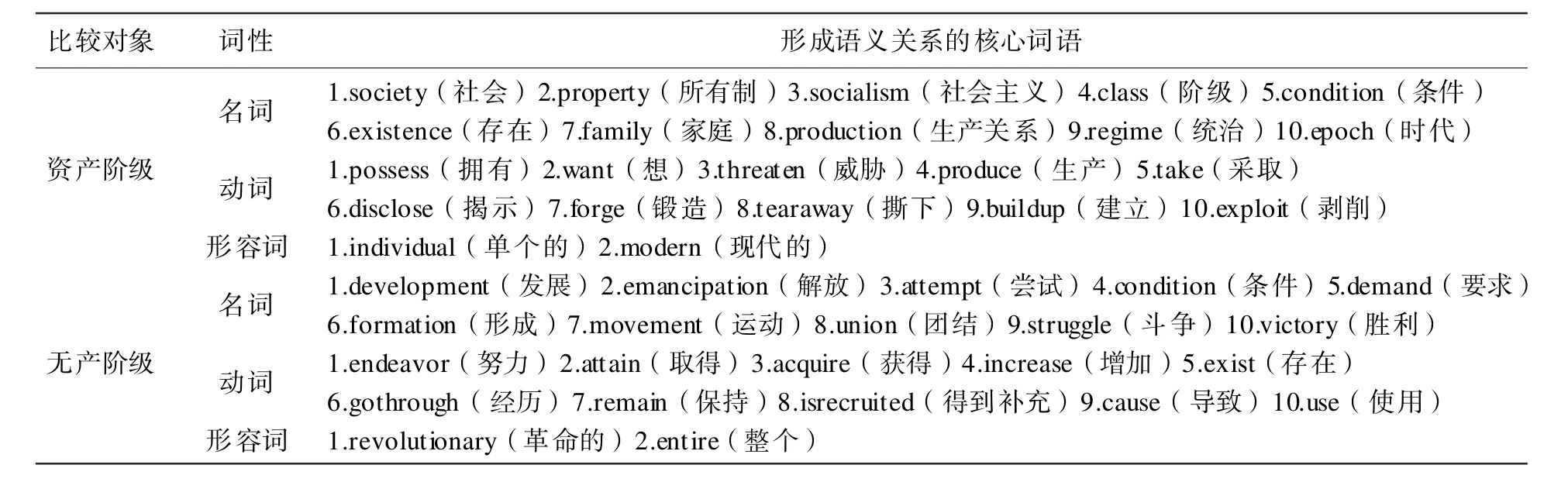

表1 涉及描述资产阶级和无产阶级的名词、动词和形容词

从表1可以看出,在《宣言》中,与“资产阶级”连用的名词主要有“社会”、“所有制”、“社会主义”、“阶级”和“条件”和“生产关系”等。这些名词主要涉及资产阶级生产关系状况和社会制度等层面,与资产阶级过去和现有的情况相关。与资产阶级连用的主要动词则包括“拥有”“想”“威胁”“锻造”、“撕下”和“剥削”等,这些动词反映了资产阶级强大的力量,在推翻封建社会主义制度后,资产阶级露出了其丑陋的本性,他们用尽一切力量维护社会现状,或欺骗或镇压其他反对力量。在描述资产阶级时候,马克思和恩格斯使用了“个人的”“现代的”等形容词。这些形容词似乎意味着,对于封建社会来说,资产阶级社会是现代的先进的社会制度,资本主义制度代替封建社会,是历史发展的必然趋势,但是在资本主义社会中,无产阶级被剥夺了生产资料,阶级命运没有根本改观甚至比封建社会更加悲惨,资本主义制度以生产资料私有制为基础,漠视、牺牲无产阶级的利益,必然孕育着无产阶级的政治觉醒和力量联合,随着资本主义的深入发展,无产阶级和资产阶级的矛盾不可调并逐步激化,无产阶级革命的兴起成为历史必然。另一方面,与无产阶级连用的名词主要有“发展”、“解放”、“尝试”“要求”、“运动”和“斗争”等。这些名词属于革命运动的范畴,体现了“无产阶级”需要通过革命运动改变自我命运的内在迫切性,揭示了无产阶级通过暴力革命建立更美好社会制度的历史使命,那就是变革“所有制”和“生产关系”,主要途径是无产阶级通过“革命的“斗争手段来“解放”自己达至最后“胜利”。这一过程中,无产阶级的政治觉醒和力量联合并不是自然而然的事,这当中充满了相互博弈和力量对抗,无产阶级力量由弱变强、资产阶级力量由强变弱的此消彼长的渐进过程,相关的动词体现在“努力”、“取得”、“增加”、“经历”“导致”等。这些动词向我们暗示,无产阶级才是真正致力于变革的一方,无产阶级提出了自己的政治主张,为了人类伟大的事业不断地斗争和改革。同时,这些动词构成了一个渐变的过程:起初无产阶级处于弱势,需要不断地“努力”,“增加”自己的力量,历尽艰辛险阻,最后才能“导致”资产阶级衰败,获得最终胜利。从上述分析可以看出,《宣言》既承认资本主义制度取代封建制度的历史进步性,更揭示了社会主义制度取代资本主义制度的历史必然性,指明了无产阶级革命的任务、途径和前景,并对这一历史进程的长期性、复杂性有充分的预期。

二、“资产阶级”与“无产阶级”的力量抗争

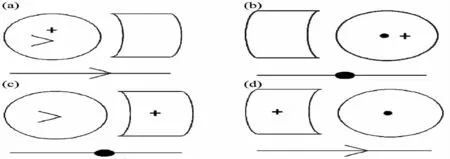

《宣言》的关注重点之一是阶级与阶级之间的斗争。我们相信,斗争的过程必然蕴含着动态的力量抗衡。通过分析语篇中双方力量的抗争,我们可以从语篇与认知的角度,体会《宣言》如何描述无产阶级与资产阶级,无产阶级与其他阶层之间抗争过程。著名认知语言学家Talmy(1976,2000)提出了用力量—动态模式(Force-Dynamics)分析运动变化及其因果关系。我们认为,运用该模式分析语篇可以发现不同阶级或阶层力量的对抗以及力量变化的因果关系。力量—动态模式来源于人们对物理世界力量的认识。人们在日常生活中经常能体验到压力和运动这两种状态。换句话说,当一个物体受力于另一个物体时,它的运动状态可能发生改变,可以使得原来的静止状态变为运动状态或运动状态变为静止状态,也可以促使原来的状态得以保持。力量—动态模式揭示了两股对抗的力量在语言层面和认知层面如何相互作用。这两股对抗的力量分别被称为“主动者”(agonist)和“对立者”(Antagonist)。它们形成的平稳状态的力量对抗图式有以下四种:

图1 力量动态中的平稳对抗图式(Hart 2011)

(1)If anywhere they unite to form more compact bodies,this is not yet the consequence of their own active union,but of the union of the bourgeoisie,which class,in order to attain its own political ends,is compelled to set the whole proletariat in motion,and is moreover yet,for a time,able to do so.(工人的大规模集结,还不是他们自己联合的结果,而是资产阶级联合的结果,当时资产阶级为了达到自己的政治目的必须而且暂时还能够把整个无产阶级发动起来。)

(2)In all these battles,it sees itself compelled to appeal to the proletariat,to ask for help,and thus,to drag it into the political arena.(在这一切斗争中,资产阶级都不得不向无产阶级呼吁,要求无产阶级援助,这样就把无产阶级卷进了政治运动。)

《宣言》指出在资本主义革命中资产阶级掌握了资本主义革命的领导权,虽然无产阶级扮演了参与者角色,但这种参与具有个体性、盲从性、被动性和从属性等特点,无产阶级无法在阶级层面实现思想觉醒和力量联合,无法作为一股独立的政治力量提出政治主张和通过社会动员实现政治主张。资产阶级革命胜利后,作为革命参与者的无产阶级无奈地发现,他们打破了枷锁,却换来了一座监狱,制度的“监狱”,无产阶级政治上受压迫,经济上受剥削,生产资料被剥夺,这就是资产阶级对无产阶级历史性付出的回报。他们就如例(3)和例(4)所提到的一样,无产者“劳动已经失去了任何独立的性质”和“失去了任何民族性”,失去了人的尊严,成为资本主义制度的“机器零件”。

(3)Owing to the extensive use of machinery,and to the division of labor,the work of the proletarians has lost all individual character,and,consequently,all charm for the workman.(由于推广机器,无产者的劳动已经失去了任何独立的性质,因而对工人也失去了任何吸引力。)

(4)The proletarian is without property……Modern industry labor,modern subjection to capital,the same in England as in France,in America as in Germany,has stripped him of every trace of national character.(无产者是没有财产的……现代的工业劳动,现代的资本压迫,无论在英国或法国,无论在美国或德国,都是一样的,都使无产者失去了任何民族性。)

以上两个例子分别使用了“lose(失去)”和“strip of(剥夺)”。这两个词暗示着在事件发生的过程中有两个抗衡的力量,力量强的一方迫使力量弱的一方“失去”某物。例(3)“机器的推广和分工”和例(4)“现代的工业劳动,现代的资本压迫”分别是两句中力量强大的一方,而“无产者”为弱势的一方。“无产者”作为“失去”的逻辑主语,突出了“无产者”与“资产者”抗衡的时候,“无产者”处于下风,他们被资产阶级生产关系压迫和掠取,失去了“劳动的价值”和“民族性”,变得一无所有,处于停滞不前的状态。因此,例(3)和例(4)符合(c)图式中所描绘的情景,即随着资本主义制度的建立和发展,无产阶级逐渐产生了朴素的阶级认同,但在资产阶级掌握制度主导权和生产资料绝对控制权的条件下,“无产阶级”妄图通过个体的、温和的、非暴力的手段实现和维护自身利益,这只是不切实际的空想。

“资产阶级”不仅使“无产阶级”失去了“劳动的价值”和“民族性”,而且也失去了最为珍贵的“家庭”(见例(5))。“无产阶级”所珍视的“家庭”被“破坏”变得残缺不堪,他们的子女也逃不出厄运,变成了“单纯的商品和劳动工具”。资产阶级所宣传的亲密家庭的观念也只是一句空话,他们所谓的亲密家庭建立在无产阶级的悲惨生活之上。在资本主义制度下,无产阶级失去了人格尊严,发展机会被剥夺,上升渠道被堵塞,无产阶级实现人的全面发展更是痴心妄想,由此可鉴,无产阶级通过暴力革命建立社会主义政权后,实现和保障人的全面发展和公平正义,无疑是社会主义制度的应有之义。

(5)The bourgeois clap-trap about the family and education,about the hallowed co-relation of parents and child,becomes all the more disgusting,the more,by the action of Modern Industry,all the family ties among the proletarians are torn asunder,and their children transformed into simple articles of commerce and instruments of labour.(无产者的一切家庭联系越是由于大工业的发展而被破坏,他们的子女越是由于这种发展而被变成单纯的商品和劳动工具,资产阶级关于家庭和教育、关于父母和子女的亲密关系的空话就越是令人作呕。)

从例(1)~(5)可以看出,“无产阶级”深受“资产阶级”压迫和奴役。在力量抗衡上,“无产阶级”仍处于弱势,很难把阻挡在前方的“对抗者”推开,实现自己原有的运动趋势。不过,这并不意味着“无产阶级”永远无法推开前方的拦路虎。力量悬殊的双方在一定条件下,弱方会逐渐积累力量,以至到最后有能力推开原来的强势方。请看下面两个例子:

(6)The proletariat will use its political supremacy to wrest,by degree,all capital from the bourgeoisie,to centralize all instruments of production in the hands of the State.(无产阶级将利用自己的政治统治,一步一步地夺取资产阶级的全部资本,把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里,并且尽可能快地增加生产力的总量。)

(7)WORKING MEN OF ALL COUNTRIES,UNITE!(全世界无产者,联合起来!)

例(6)中“wrest(夺取)”一词反映了双方力量的抗衡,暗示了无产阶级在夺取政权时遇到资产阶级的强大抵抗,但最终就如(a)图式预示一样,无产阶级通过“联合起来”,增强力量,建立公有制为基础的社会主义国家政权才能够实现、维护和发展无产阶级的的“政治统治”,最后能够在与资本主义的历史竞赛中积累并发挥争睹优势从而在世界范围内实现社会制度的优胜劣汰。在这一过程中,资本主义制度不会自动退出历史舞台,资产阶级必然会纠集力量对社会主义制度进行攻击、污蔑和颠覆,《宣言》科学预示了社会主义取代资本主义的历史进程前途光明但过程曲折,上世纪90年代世界范围内社会主义运动遭受的挫折和当前中国特色社会主义的蓬勃发展即揭示和印证了社会主义取代资本主义是在曲折中发展的历史必然。在社会主义革命中,无产阶级分散的个体抗争在强大了资产阶级面前相当脆弱,无异于以卵击石,因此,《宣言》发出了充满激情的革命号召,世界范围内无产阶级“联合起来”实现力量整合,只有这样才有可能在推翻资本主义的斗争中取得最终决定性胜利。

三、“无产阶级”与其他社会阶层的力量抗争

“无产阶级”除了要与“资产阶级”抗衡外,还需要妥善地处理好与周围阶层的关系。摆正与这些阶层的关系对革命的胜利有着深远的影响。所以下面我们将探讨“无产阶级”与资产阶级以外的各阶层的力量关系。

(8)If,by chance,they are revolutionary,they are only so in view of their impending transfer into the proletariat; they thus defend not their present,but their future interests; they desert their own standpoint to place themselves at that of the proletariat.(如果说他们(中间等级,如小工业家,小商人等,笔者注)是革命的,那是鉴于他们行将转入无产阶级的队伍,这样,他们就不是维护他们目前的利益,而是维护他们将来的利益,他们就离开自己原来的立场,而站到无产阶级的立场上来。)

(9)In countries where modern civilization has become fully developed,a new class of petty bourgeois has been formed,fluctuating between proletariat and bourgeoisie……(在现代文明已经发展的国家里,形成一个新的小资产阶级,它摇摆于无产阶级和资产阶级之间……)

(10)The “dangerous class”,[lumpenproletariat]the social scum,that passively rotting mass thrown off by the lowest layers of the old society,may,here and there,be swept into the movement by a proletarian revolution.(流氓无产阶级是旧社会最下层中消极的腐化的部分,他们在一些地方也被无产阶级革命卷到运动里来。)

以上三句牵涉到“无产阶级”与“中间等级”“小资产阶级”“流氓无产阶级”的关系。例(8)中的“转入”,例(9)中的“摇摆”以及例⑽中的“被卷到”体现的是“无产阶级”与其他阶层的一个动态的不稳定的关系。也就是说,“中间等级”,“小资产阶级”,“流氓无产阶级”等阶层并不是彻底的革命派,他们只是着眼于眼前的利益,暂时的“转入”或者“摇摆”或者“被卷”到无产阶级阵营当中。只有当无产阶级足够强大时,只有当无产阶级革命能为这些阶层带来真正利益时,无产阶级才能推动着这些阶层与之一起革命,或者最少使这些阶层不成为自己革命道路上的障碍。这些体现的是图1中(a)的力量图式。无产阶级一方面需要使自己足够强大,成为图式(a)中的力量强大的“主动者”,扫清前方来自资产阶级和其他阶层反动势力的阻挡,另一方面,无产阶级需要清楚的意识到其他阶层的“非革命”本质。

此外,某些阶层所宣传的意识形态具有欺骗性,《宣言》也毫不留情地揭露它们的真面目。

(11)In requiring the proletariat to carry out such a system,and thereby to march straightway into the social New Jerusalem,it but requires in reality,that the proletariat should remain within the bounds of existing society,but should cast away all its hateful ideas concerning the bourgeoisie.(它要求无产阶级实现它的体系,走进新的耶路撒冷,其实它不过是要求无产阶级停留在现今的社会里,但是要抛弃他们关于这个社会的可恶的观念。)

(12)It was natural that writers who sided with the proletariat against the bourgeoisie should use,in their criticism of the bourgeois régime,the standard of the peasant and petty bourgeois,and from the standpoint of these intermediate classes,should take up the cudgels for the working class.(那些站在无产阶级方面反对资产阶级的著作家,自然是用小资产阶级和小农的尺度去批判资产阶级制度的,是从小资产阶级的立场出发替工人说话的。)

(13)The aristocracy,in order to rally the people to them,waved the proletarian alms-bag in front for a banner.(为了拉拢人民,贵族们把无产阶级的乞食袋当做旗帜来挥舞。)

例(11)中提到了“资产阶级的社会主义”“要求”“无产阶级”放弃建构无产阶级社会主义的想法,“停留”在现今社会里,停止反抗资产阶级。例(12)中说的其实就是一些“著作家”从小资产阶级和小农的尺度批判资产阶级制度,没有触及资产阶级制度的根基。他们更多是为了谋求小资产阶级的利益,因此他们所提出的理论还不够彻底革命,并不能代表无产阶级的利益,他们提出的理论其实是小资产阶级的社会主义。而例(13)所提到的贵族们仍然深深的印着旧的封建制度的烙印,他们只是假借无产阶级为幌子,实现他们本身的利益。他们追求的只是封建的社会主义。以上三个例子体现了(c)图式,“对立者”(资产阶级,小资产阶级和贵族)成为“主动者”(无产者)前进的障碍,同时,“资产阶级的社会主义”,“小资产阶级的社会主义”和“封建的社会主义”起到一定的迷惑作用,扰乱了人们对共产主义的看法,使无产阶级陷入困境,而《宣言》为无产阶级摆明方向,驱除认识上的误区。

四、小 结

本文尝试从认知语言学的角度探讨《宣言》中涉及阶级和阶层的内容,借用Talmy的“力量—动态图式”来解读其中不同阶级和阶层的力量对抗过程和因果关系。通过分析,我们可以看出在“无产阶级”与“资产阶级”抗衡中,“资产阶级”起初是个力量强大的“对立者”,而“无产阶级”是力量较弱的“主动者”。资产阶级压迫着无产阶级,阻碍着无产阶级的前进。在《宣言》明确了社会主义取代资本主义的历史进程中,“无产阶级”必须要联合起来通过暴力革命建立以公有制为主导的社会主义制度,保障、实现和促进人的全面发展,实现社会公平正义,才能够在与资本主义制度的历史竞逐中取得最终胜利。通过力量—动态图式分析,阶级与阶级之间,阶层与阶层之间错综复杂的关系得以清晰明确。无产阶级除了需要与资产阶级抗衡外,还需要与中间等级,小资产阶级,流氓无产阶级进行力量的比拼,因此,在无产阶级革命中,无产阶级必须把资产阶级作为最主要斗争目标,教育、分化或者联合中间阶级、小资产阶级,实现最大范围内的力量统合,与资产阶级进行力量竞逐。

对《宣言》的分析表明,认知语言学与经典文献阅读分析相结合为我们进一步深刻理解认识经典文献提供了独特视角。未来的研究方向可以是,把认知和语篇分析结合,多角度多层次地对经典文献以及重要政治文献进行研究,深化我国的政治修辞与政治传播研究,为中国特色社会主义理论的政治宣传和思想政治教育提供有力的思想武器。

注释:

①郭春生:《阶级分析与阶层分析:〈共产党宣言〉的历史价值和当代价值》,《中国特色社会主义研究》2009年第6期。

②高放:《〈共产党宣言〉当代解读》,《湖南师范大学社会科学学报》2008年第6期。

③李正义、张梅:《“人类解放”思想再思考——重读〈共产党宣言〉》,《泰山学院学报》2009年第1期。

④章燕:《〈共产党宣言〉与人的全面发展》,《前沿》2007年第6期。

⑤张立群:《从“幽灵”到“精灵”——马克思、恩格斯〈共产党宣言〉的魅力解读》,《科技信息》2007年第29期。

⑥刘友田:《对研读马克思主义经典著作的三维审视》,《思想教育研究》2012年第6期。

⑦宋园园:《魅力永存:〈共产党宣言〉的艺术“风景”新解》,《大家》2012年第15期。

⑧Talmy,L.:Semantic causative types.In Masayoshi Shibatani,ed.,Syntax and semantics,vol.6,The grammar of causative constructions 43-116.New York:Academic Press,1976.

⑨Talmy,L.:Toward a Cognitive Semantics,Cambridge,MA:MIT Press,2000.

⑩Hart,C.:Force-interactive patterns in immigration discourse:A Cognitive Linguistic approach to CDA,Discourse Society 22(3):269-286,2011.