扶正蠲痹汤及其衍化方剂辨治风湿痹证的临床研究

陈 宇,詹庆虹

(芜湖市第一人民医院中医科,安徽芜湖 241000)

《内经》曰:风寒湿三气杂至,合而为痹也。其风气胜者为行痹,寒气胜者为痛痹,湿气胜者为着痹也。宋·严用和认为痹证皆因体虚,腠理空疏,受风寒湿气而成痹也。风则阳受之,故其痹行,旦剧而夜静。世俗莫知,反呼为走注疼痛虎咬之疾。寒气胜者为痛痹,寒则阴受之,故其痹痛,旦静而夜剧。世俗不知,反呼为鬼忤[1]。湿气胜者为着痹,湿胜则筋脉皮肉受之,故其痹着而不去,肌肉削而着骨。世俗不知,反呼为偏枯。西医学认为,类风湿关节炎是一种全身性自身免疫性疾病,主要侵犯关节滑膜,晚期引起关节强直、畸形,其发生与感染、遗传、内分泌、免疫、环境等方面因素有关[2]。本文就扶正蠲痹汤及其衍化方剂辨治风湿痹证的临床疗效做具体分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料

取2010年1月至2012年10月间入院治疗的178例类风湿关节炎患者,所有患者均符合中西医诊断标准。西医诊断标准[3]:1987年美国风湿病学学会修订的类风湿关节炎分类标准;中医诊断标准:娄玉铃主编的《风湿病诊断治疗学》(郑州大学出版社,2003年5月)。178例患者中男31例,女147例,年龄24~72岁,平均年龄(53.3±2.6)岁,病程3个月~25年,平均病程(4.2±2.1)年。随机将178例患者分为实验组(87例)和对照组(87例),2组在年龄、性别、病程、关节方面差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组

应用甲氨蝶呤(密都,H20080252,2008-05-11;奥地利 Ebewe Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG 生产;规格10 mg)。口服每次2片,每天3次。硫酸羟氯喹(纷乐,国药准字 H19990264,2009-11-30;上海中西制药有限公司生产,规格0.2 g),每次1片,每天2次,疗程为3个月。

1.2.2 实验组 扶正蠲痹汤及其衍化方剂:黄芪35 g,白术30 g,全蝎 10 g,蜈蚣 2 条、白芍 30 g,蒲黄15 g,五灵脂15 g。

风寒痹阻证:肢体关节冷痛,游走不定,遇寒则痛剧,得热则痛减,局部皮色不红,触之不热,关节屈伸不利,恶风畏寒,舌质淡红或舌苔薄白,脉弦缓或弦紧,或浮。治宜祛风散寒、温经通络,扶正蠲痹汤合并防风汤加减:防风、甘草、当归、赤茯苓(去皮)、杏仁(去皮,炒熟)、官桂各30 g,黄芩、秦艽、葛根各9 g,麻黄(去节)15 g。

风湿热郁证:关节红肿疼痛如燎,晨僵,活动受限。兼有恶风发热,有汗不解,心烦口渴,便干尿赤。舌红、苔黄或燥、脉滑数,治宜疏风清热、除湿通络[4],扶正蠲痹汤加减宣痹汤:防己15 g,杏仁15 g,滑石 15 g,连翘 9 g,山栀 9 g,薏苡仁 15 g,半夏(醋炒)9 g,晚蚕砂9 g,赤小豆皮9 g。

痰瘀互结证:关节漫肿日久,僵硬变形,屈伸受限,疼痛固定,痛如锥刺,昼轻夜重,口干不欲饮。舌质紫暗、苔白腻、脉细涩或细滑,治宜活血祛瘀、化痰通络,扶正蠲痹汤加减二陈汤:半夏汤洗7次,橘红各15 g,白茯苓9 g,炙甘草4.5 g,生姜7片,乌梅1个。

肝肾阴虚证:病久关节肿胀畸形,局部关节灼热疼痛,屈伸不利,形瘦骨立,腰膝酸软。伴有头晕、耳鸣、盗汗、失眠、舌红、少苔、脉细数,治宜补益肝肾、祛风通络,扶正蠲痹汤加减独活寄生汤:独活9 g,桑寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、肉桂心、防风、川芎、人参、甘草、当归、干地黄各6 g。治疗过程中热重可加生石膏、黄芩、忍冬藤以清热;寒盛可加羌活、川芎、细辛以温经通络;高热不退可加羚羊角清热;大便不通可加大黄以通腑泻热;关节红肿明显可加用忍冬藤、桑枝、板蓝根等清热解毒通络[5];若痰留关节、皮下结节可加胆南星、僵蚕、白芥子以涤痰通络;若痰瘀日久可加用炮甲片、乌梢蛇、白花蛇等虫类药以搜风通络;若神疲乏力、气虚明显者可用党参等补气之品;若阴寒内盛者可用附子、桂枝以温经通络;若见关节红肿热痛、口渴、咽癌、尿黄者可用忍冬藤、桑技、连翘等以清热通络;痛剧者可加羌活、独活以除温止痛;湿重可加苍术、防己、生薏苡仁等。

1.3 观察指标

疗效判定。显效:病人无乏力等不适,晨僵时间小于15 min[6],无关节痛,软组织和腱鞘肿胀消失,活动不受限制,检查血沉恢复正常并持续2个月以上;好转:病人无乏力等不适基本消失,晨僵时间15~30 min,无关节痛,软组织和腱鞘肿胀基本消失,活动轻度受限,检查血沉基本恢复正常并持续2个月以上;无效:病人不适无缓解,晨僵时间30 min以上,关节痛、软组织和腱鞘肿胀、活动受限,检查血沉未恢复正常。其中显效+好转为总有效。比较治疗前后2组患者关节肿胀数、关节压痛数、晨僵时间等指标。

1.4 统计学方法

应用SPSS16.0软件进行统计分析,组间比较采用t检验,单因素及预后关系采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 疗效比较

表1显示,实验组显效21例,好转58例,总有效90.80%;对照组显效13例,好转47例,总有效率68.97%,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 2组类风湿关节炎患者疗效比较(n,%)

2.2 症状观察

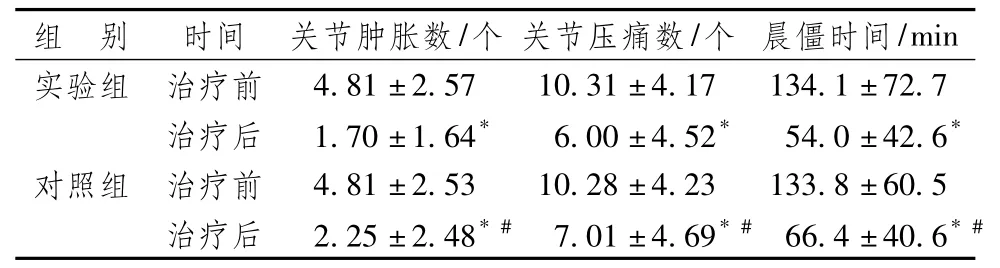

表2显示,与治疗前比较,治疗后2组患者在关节肿胀数、关节压痛数、晨僵时间方面有较好疗效,且实验组较对照组疗效更为显著。

3 讨论

中医学认为,正气不足是风湿痹证发病的根本,邪气入侵是类风湿关节炎的发病条件,本虚标实是类风湿关节炎的病机特点。肝肾脾虚为本,湿滞、瘀阻为标,病位在骨、关节、筋脉、肌肉,基本病机是素体本虚、气血不足、肝肾亏损、风寒湿邪痹阻脉络、流注关节。若久痹不已可内含于脏腑,而致肝、脾、肾三脏受损,使脏腑气血阴阳随之而亏。痹证是由于感受风、寒、湿、热所致,常分为风湿热痹、风寒湿痹、痰浊痹阻型[7]、肝肾亏虚型等证型来用药,故祛风、散寒、除湿、清热以及舒经通络是治疗痹证的基本原则,后期当配补益正气护治之法。本次研究中选用扶正蠲痹汤作为基本方,其中全蝎息风镇痉、消炎攻毒、通络止痛;蜈蚣息风解痉共为君药;五灵脂活血散瘀,白芍养血柔肝、缓中止痛共为臣药;黄芪益气固表、利水消肿;白术健脾益气、燥湿利水共为佐药;蒲黄止血祛瘀为使药。

表2 2组患者治疗前后关节肿胀数、关节压痛数、晨僵时间比较(-x ± s)

中医讲“不通则痛”,瘀血阻滞经脉所以关节疼痛,通过活血化瘀就可缓解疼痛症状,改善关节活动度。治痹总以通经活血、疏散邪滞为主,随所感风、寒、湿、热诸邪气之轻重及寒、热、虚、实之不同而加以对证立法施治为治痹总法[8]。新痹当以祛邪为务,痹证新起多为实证,不可骤用参芪归地滋腻之品,以防气郁湿滞,闭门留寇。宜以行湿流气、疏散邪气之祛邪法为主。初起因风、寒、湿三气尚未变热,可根据三气之法治之,风气盛之行痹,以散风为主,御寒利湿辅之,再参以补血之剂。盖治风先治血,血行风自灭也。寒气盛之痛痹,以散寒为主,疏风燥湿辅之,再参以补火之剂,盖非大辛大温不能释其凝寒也。湿气盛之着痹以利湿为主,祛风散寒仍不可缺,再参以补脾补气之剂,因为脾强可以胜湿,气足自不顽麻。若邪郁病久,风变为火,寒变为热,湿变为痰,又当于通经活血、疏散邪滞剂中再参以降火清热豁痰之品[9]。久痹宜补泻兼施,寓散于补。痹证日久而不愈,多成正虚邪实、虚实间夹之证。治痹虽以通经活血、疏散邪滞为总法,但当久痹正虚兼邪实之时,不可单用通散祛邪之法,而应着眼于正虚邪实、本虚标实,治宜补中兼散、寓散于补。如四物、四君之中加疏散风寒、燥湿化痰、活血祛瘀或行气散结之品等。同时,治疗久痹最宜峻补真阴,阴液充足,则气血流行,风寒湿邪随血液循环而去。若过用风湿痰滞等药而再伤其阴气,必反增重其疾矣。

根据风湿痹证的病因病机,依法用药,在配伍上还应注意以下几点:第一,治风不忘治血。行痹的病机既以风气胜为主,用药当以疏风为主,辅以散寒祛湿,但不要忘记佐以活血通络,这是程钟龄“治风先治血,血行风自灭”之义。可于方中加入当归、鸡血藤之类;第二,治寒宜结合补火。因为命火是人体生命之源,阳气足则阴凝散[10];第三,治湿首先宜结合补脾益气,所谓“脾旺能胜湿,气足无顽麻”;其次注意用些风药,因为“风能胜湿”,可加防风等;第四,治热应佐用热药。朱良春治兽痹经验为热痹佐用热药,在病变早期有开闭达郁、促使热邪迅速挫障之效;在病变中期有燮理阴阳、防止寒凉伤胃之功;在病变后期有激发阳气、引邪外出作用;第五,治久痹顽痹要重视补肾通络。这是“久病入肾”及“久痛入络”理论,其辨证准确、立法严谨、用药配伍得当,疗效才能好。

[1]程传国.扶正蠲痹汤加减治疗类风湿性关节炎136例[J].中国中医药信息杂志,2002,9(12):46.

[2]郑和平.扶正蠲痹汤配合外用中药治疗类风湿关节炎35例[J].河北中医,2007,29(9):795-795.

[3]郑顺姑.自拟扶正蠲痹汤治疗类风湿关节炎的临床观察[D].福建中医学院,2009.

[4]王永健,杨少华.扶正蠲痹汤治疗类风湿关节炎64例疗效观察[J].实用中西医结合临床,2003,3(6):46-46.

[5]韩金库.中医治疗类风湿关节炎的临床疗效分析[J].中外健康文摘,2010,7(2):261-262.

[6]贾作民.扶正蠲痹汤治疗类风湿关节炎122例[J].中国民间疗法,2006,14(12):35-36.

[7]贾书心.中医辨证治疗痹证62例疗效观察[J].天津中医学院学报,2002,21(2):10-11.

[8]徐愿.吴鞠通论治痹证的文献研究[D].北京中医药大学,2007.

[9]王英.中医辨证治疗风湿寒病[C].全国第八届中西医结合风湿病学术会议论文集,2010:193-195.

[10]杨扬.中医治疗风湿痹证的研究进展[J].中国医药指南,2012,10(18):71-72.