1959-1961年饥饿当事人口述(2010—2011)

之一:

口述人:吕转改(女,1928年出生,山东省滨州市阳信县商店镇邹家村人)

采访人:邹雪平(女,1985年出生,草场地工作站驻站)

采访时间:2010年2月22日

采访地点:邹家村,吕转改家

吃糠吃菜吃树皮

哎哟,刚娶了(嫁过来)没挨饿,入了社(公社)才挨的饿。挨饿的时候,光记得挨饿了,啥也想不着,吃糠吃菜。我去地里找野菜,啥菜也吃到了。哎哟,就是没吃屎,就是没吃蒿子(一种野菜草),没有不吃的东西。俺那时嫁(过来)了,是在这里挨的饿。在队里干活要撅地,人家使杆子量上这么多块地,你撅不完人家不让你回家,还在地里吃。那时光吃地瓜,也吃菜,都吃青青菜、吐露酸(野菜名)、晏紫因(野菜名)、纤纤臭(野菜名)、野菜、榆叶。炕上铺的草包上面的秕子,弄下来压压,攥成饽饽,掺和着吃,就是吃那个。好赖没有啊,没啥吃。跑到郑家店俺姐家,在那要了点萝卜,带了回来。回来俺老伴还不能动弹了,捣鼓捣鼓让他吃了。人家都受罪,没有比我受罪大的。

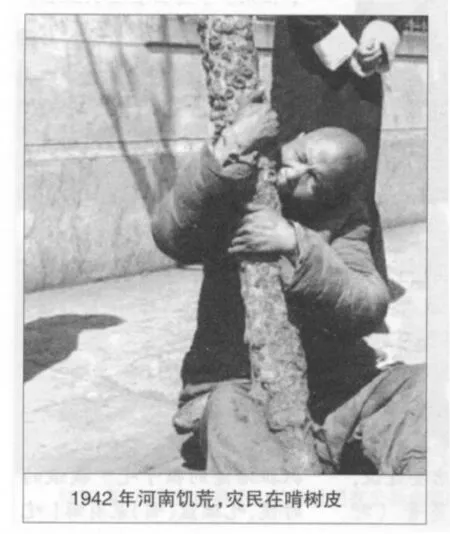

吃那些树皮,把菜扒拉熟了,切碎,搁上点盐,拌拌就往嘴里扒。就这么着,还咋吃啊?那些榆树叶就煮煮,就这么吃,槐树叶也是这样吃。咱村里采不到了,就到别的村采。我爬到树上摘榆叶,小珠(指自己的女儿)就给我递筐子,递钩子,俺勾上一篮子,摘回来就蒸巴拉子(都是菜做的),打胡饼,就这样。好事想不着,就想着这些。那些吐露酸、青青菜还是好菜,扒拉熟了拌来吃,还不难吃了。哎哟……吃榆树皮,先割下那个皮来,把老皮扔了,光剩下那个嫩的,再切成一块一块的,就这样扒拉吃。树皮啥味的……记不着了,光知道好吃了。菜还有好味嘛,苦甜酸辣的。

好嘛,俺的眼瞎了嘛,一上地(到地里)就哭,一上地就哭,哭成这么样。为啥哭啊?到地里找不到菜。家里也没啥烧,还得拿着兜去拾柴火。菜都吃光了,树皮都扒光了,回到家就哭,找不着不就挨饿嘛。好赖有啥吃也行,就是没有。俺去俺娘家,她蒸了干粮。俺娘对俺说:妮,我蒸了好干粮。我说:啥干粮啊?俺娘说是青叶的,搁了点面子。我吃了好几个饽饽子。我临来的时候,她还给我搁了几个,家来(回到家)就让老伴吃上了,哎哟……

女儿小珠找野菜在地里睡着了

说以前可了不得,光想着挨饿了。小珠去采苜蓿,都中午十一、二点了,她还没有回来,我就到处去找她,也找不找(到)。到吕家坟她姥娘家,找了也没在那里,这上哪了?把孩子饿死了?我就围着村子嚎嚎地叫:小珠!小珠!孩子挟着那个筐子睡在地里。她一边哭着一边(跟我)回来。在赵家村那,我说:妮,家来吧,天这么晚了。孩子回来了也没啥吃,筐子里采了半筐子苜蓿。回来后,我挑了挑,搁在那个小铜锅里煮了煮,她扒(吃)上了那碗菜。别人挨饿还有点糠,买点吃的,咱这好赖就是没有,光指着吃菜啊。

饿死俺好几个闺女,俺大哥饿死了

孩子饿死好几个,有一个都这么大,会跑了,到死手里还攥着糠干粮。死的孩子都是闺女,就是剩下豆秋(指儿子)(一)个人。哎哟,啥法啊!俺今年八十三了,那时上地里干活撅地,俺让长曾奶奶帮俺哄孩子,小珠净点点(很小),到人家葡萄架子那里,采了一把又一把的葡萄叶,往嘴里添,把架上的叶子都吃没了。一个她,一个栓令家的玉翟,就是她两个。长曾奶奶说,别人家的孩子还不这样,就是金家(吕转改家)那个和栓令家那个,光在葡萄架下面吃那些叶子。村里的人们都说,他们那是饿的,不饿还吃那个嘛。哎哟,操他娘……饿死俺好几闺女,那个焕娥(女儿)光掉腚(烂屁股),她腚上都有虫子,回家我用鞋底给她擦,不然的话都让蛐咬烂,她那时都会跑了,这么高,死了。

当时家里有四五口人,俺老伴、老伴他哥、我、晓凤、小珠,五六口。俺大哥饿死了,有七十。他在饲养畜喂牲口,他在那里拿回来麻膳(一种吃的),让当官的看到了,人家训他就死了。有天晚上还在那玩,长河当队长。开会要砖,我就对俺哥说,村里要砖,咱家里没有咋办,一个人要六七块。我说,哥,咋办?他说明天再说吧。人家长河早上在喇叭里吆喝,早上起来我一直想这六七块砖,我就在窗户边上叫他。我说,哥,人家都吆喝砖了,咱去哪里弄啊?他不说话。每次他是插着门,那一天他没插。我说,哎哟,他怎么不说话啊?我想每次他都听得很清楚。我又对他说,哥,人家要砖了,你快起来和我去扒,咱去扒墙。他还是不说话,我就掰过他的头,他嘴里吐露沫(唾沫)。那时他还没断气,嘴里光吐沫。我出来就叫,长河兄弟,快来,银哥(俺哥)不行了。他说咋着了?我说嘴里吐露沫了,不知咋着。长河看了看,他说真不行了,人完了,人完了。他一会就断气了,那不是饿死的嘛,是饿死的。到底那五块砖,也没找到,光顾死的(俺哥)了。叫长河来,叫村里干部来,还有邹佩熙看看。棺材都没有,用两个门板绑在一块,把他搁在里面,要是有吃的,他也死不了。

我也去要饭了

我还要了次饭。俺和长恩家(长恩的老婆)去要饭的,去小王家和柴家,要了两个村。人家那里有老些(很多)挑沟的,那道上走路的人趟趟的(人多),好多人倒在道上就不动弹了。我那时也不害怕,去人家地里拾干白菜叶子,一边拾着一边往嘴里添。去人家门上要饭,一进人家那个门,眼泪就哗哗地掉。人家在喂孩子,就半碗粥。俺说,大娘,你给俺舀点粥喝。那大娘说,哎哟,俺没有了,这是俺的孩子剩的。俺说,剩的那个俺也不嫌啊。人家就给俺那么半碗,俺就嗖嗖地喝了。看见人家在井上陶漏(洗)菜,俺就和人家说,大娘,给俺点菜吃。人家说俺这还是买的了。俺看着她说,你买的,你给俺点吧。人家掏漏(洗)着,给了俺一点,俺就添在嘴里。要点萝卜就装在口袋里,要点地瓜就装在口袋里,家里还有孩子呢。好的就留给孩子吃,那糠那菜,俺和长恩家就吃。哎哟……寻思这个社会真好,又吃馍馍,吃面条,吃饼。那个时候看见了还不撑死嘛。哎哟……哎哟……

之二:

口述人:宋秋英(女,1928年出生,山东省滨州市阳信县商店镇邹家村人)

采访人:邹雪平(女,1985年出生,草场地工作站驻站)

采访时间:2010年3月01日

采访地点:邹家村,宋秋英家中

俺去郑家店要过饭

妮,要说挨饿的那些事多了。是五八年嘛!我也不知道是啥时候,我那天不是和你说过嘛!我去要饭,道上躺着老多人,挑河(挖沟)的很多,就是踢一脚也不动弹,挨那个饿。俺去郑家店要过饭,在宗家村挽那个蔓菁(野菜),个人的包袱都让人家夺了去,挨那个饿。你说说,吃那个糠,吃那个菜,以后菜、糠也没有,就是去地里挽(剜)那点菜,去地里挽(剜)那个麦蒿,吃了一集(5天),到以后人们不挑沟了,没啥吃了,还是挨饿。

俺老伴差点饿死

你长恩爷爷(她的老伴)饿得爬不起来,摔在成连家的门那,在东屋那边,他一下子摔在土台子上,他都爬不起来了。以后他去挑沟,分的菜蛋蛋子,他还省下家来给这些孩子吃呢,省下给孩子个蛋蛋吃啊,大人吃嘛!大人舍得吃嘛。到吃食堂的时候,他差点饿死。以前玉堂(村长)就给俺一个窝头票,一个窝头票才打一碗粘粥,一舀子粘粥。等俺去食堂,他就给俺抢(炝)了抢(炝)锅里的噶吱(锅巴),拿回来给他吃了,比那一舀子粘粥还强了,这么样才好歹养起他来,这没死。

到以后,吃食堂的时候就好点了,吃食堂吃那个麻僐(给牛吃的饼),吃那个糠,吃那个菜咱就说不了了,随着去地里采那点菜,家来吃。妮,你说啥法啊!家里啥吃的都没有了,俺一气跑到俺姐家,背回一包袱菜来,俺扒拉扒拉给俺的孩子吃。挨饿的时候,吃糠盐(咽)菜有嘛!吃糠也没有啊,吃菜也没有,到以后吃食堂了就差点了,那就不挨饿了。

吃食堂时锅都砸了

姚奶奶(村民)在食堂里,切那个南瓜,采来菜掺上麻僐,她看见俺就快着给俺攥点菜,人家司务长看见还不干呢,都是偷给俺点。南瓜、生南瓜、生东西,快着切块给俺,还得快着去一边吃,就是这么着。你说,妮,早已把锅揭了去,那时候西曾当司务长。到以后,锅也给揭了去,啥也给弄出去了。你煮点菜都没有,没有家什,到以后俺姨夫在大桑给俺买了一口锅,俺这才好歹的煮点菜吃,就是这么样啊。妮啊,可受了那个罪了,哎哟,锅就是两口锅,一口十银(十寸)的锅,一口八银(八寸)的锅。以后村里又都给俺弄出去了,簸箩也给弄出去,锅也给揭出去,都给砸了,都砸了,那个十银锅弄到食堂了,那个八银锅给摔了,就是这么样啊。

俺大儿子十一岁饿死

好嘛大人孩子都饿死呢,俺饿死好几口子人。俺的老人家(婆婆)死了,俺爹死了,俺好几个孩子也饿死。俺大小(大儿子),十一了,他去采那个榆叶,吃了娃娃(树上的虫子)了,之后就饿死了。俺老人家死了,奶奶也死了。小孩子那个就说不了了,那个他小死了,就罢了。俺老人家饿死,俺大小(儿子小名)饿死,饿死那些,就是我没死,好歹的我带着这些孩子。

俺大小钻在屋里,黑夜我去找俺孩子的,他钻在俺大叔那个小北屋里,就贴这个道,俺大叔盖了个小北屋,村里把一些花生搁在那个北屋里,人家都把花生仁摘走了,俺的孩子钻在里面,他在里面摘那个刨个子(花生壳),装了一口袋子回来。到家以后,我问他:小,你去哪里?他说,俺没去哪里,俺在那个屋里摘花生刨个子来。这么样,孩子把东西装回家来。说到后来,他死了,他躺在炕上,他姑春官、云官都来了,那时候孩子快死了,就躺在那里。他对着我说,你弄那一碗饭搁在那里做啥?我说,小,哪里有一碗饭啊?他说,这不是嘛!他拍着炕说,这不是嘛!我说,小,若有一碗饭我不就给你吃了吗?我还搁在那里吗?孩子说,娘,我死了你别哭啊,你哭啥哭?反正是死了,这么样,孩子临死这么样啊!

俺爹饿死

俺老人(爹)死的时候还没吃食堂,到以后才吃的食堂。俺老人家都死了,俺十七娶到这的,那时候长顺(弟弟)才七岁,云官、柱官、春官,还有俺奶奶,还有俺家里(老伴)。俺婆婆死的时候四十八岁,长顺才七岁,春官是十岁还是十一啊,云官十三。还有俺家里(老伴)的他奶奶,他爷爷都死了。俺也忘了一些,受那个苦就不用说了。今年俺是八十三,过了生日就八十四了,受的那个苦多了。

我说那时候,俺的老人家(爹)饿的头一天,不吃啥。我说,爹,你咋了。他说,哎哟,干渴啊!我说你干渴?你饥困吗?他说,不饥困。我说,你饥困啊!我一气跑到商家店,花了5毛钱,买了一油罐子菜,到以后给他吃了一碗,之后我又一气跑回来,那时候去商家店又没有车子。我说这一碗菜给你热热,就是在馆子里面买的一油罐子菜,给他舀出一碗,给他吃了一碗,吃完就好了。之后长顺就说,嫂子,咱爹叫不反应。我说,咋了?叫不反应。我又给他舀上一碗菜,加上点水,这么着他吃完就不碍事了,缓过来了,还剩下一碗。到第二天早晨,他又不行了,这咋办?到以后我再给他吃。他说,哎哟,不吃了,不喝了,走啊!就说了一个走,不吃了,到那一早晨,完了(死了)。俺家饿死好几口子人,哎哟,我说,妮,说起来的时候我操他娘,我现在也忘了一些了。

俺爹饿死,俺奶奶也不是饿死的嘛!还吃那个棉花种,她倒在炕上,那个棉花种,你寻思寻思还吃得进去吗?光吃那个棉花种,她吃不进去。俺这好歹的那个时候还年轻,把棉花种搁在碾上压压。到处去地里采那个水稗子(树上的种子),搁在碾上压压,就采一点,吃那个水稗子(树上的种子),这个好吃点,上面有仁。你说才吃这么一点(手比划着),还吃出好吃来嘛!我说那时候,妮啊,我这八十三了,我说这还不错,活到现在,那时候不叫啥的话也饿死了,那时候就是爬不起来了。

我也都爬不起来了,看看你长恩爷爷,孩子都倒在炕上,到脱了衣裳睡觉了,都是一把骨头了,你看看我还胖吗?你说说,计(让)着孩子吃,光计(让)着孩子,你说咱还吃嘛!妮,我现在忘点了,现在稀里糊涂的,哎哟,饿死好几口子人。

之三:

口述人:李允女(女,1926年出生,河北省深州市深州镇杨家庄村村民)

采访人:贾楠楠(男,1991年出生,草场地工作站驻站)

采访时间:2010年8月11日

采访地点:杨家庄村,李允女家中

你奶奶(我)什么也干过

你奶奶什么也干过!挖大河,装到那种铁轱辘车上拉出来,拉到地里去,再装上白土,再拉回来,再垫这个大河。你奶奶没有得过好,受的那罪!你看我这腰这么不行,都是干活干的。要是一天不做活,半天不做活,人家就不打给饭。好家伙!我干的那个活!挖道沟,挖渠,他妈的!我傻!不送饭来我也挖!年轻呗,那会儿三十多,我是壮劳力啊,正能干呢,你不能干人家不让你吃饭!仨孩子上学,不上学的时候帮忙干活。你爷爷他不会干,挣不了工分,人给的他工分少。我挣九分他挣七分。黑瞎个(晚上)去浇地里,扔下那仨孩子,俺们小兰三岁上。我这手不能着凉,不能用凉水。早晨起来,下了这个雨,就去剖豆,回来了手就攥不上拳,要不人家不打给你饭!俺白天做一天活,黑瞎个(晚上)得熬(鏖)战!等傍晚撂下他仨,人家得让俺打着桅灯(煤油灯)去掘地。哎!我那天爷!俺做的那个活!拉耧!(耧:播种用的农具)你看我这腿这么不行。挖的那个地,一个耧上,一个驾辕的,一边俩,这半天耩十四亩地!哎呀!说不上来受的那个罪啊!哼!干这一天晚上吃了饭也不让你睡觉!让你提溜着桅灯去掘地!俺什么活也干过。挖道沟,我那个天爷!这以后又挖渠,掘地,那大方铁锹这么大!半天不停地干。拉车,拉耧,他妈的个逼里我可赶上了!我家的院墙倒了,我让老头(老伴)在家弄好,没去地里干活。俺去食堂打饭,人家说没干活就不打给饭。五口人,人家打给了四口人的饭,人家就不让吃饭!要说起那个吃食堂来,吃食堂那个苦劲儿!俺一说着就又想哭啊!俺和我闺女尽给人家食堂担粪,去浇高粱。掏了茅房里的粪,就去给人家担,等回去了只吃这点饭!好家伙!俺受的那个罪!哎呀!俺做的那个活啊!俺那天爷!要是半天不上地里去做工,等晌午人家就不打给饭!你看多苦啊!哎呀!挖道沟!我那天爷!担水、点种豆!你奶奶什么也干过啊!哎呀!都忘了呗!这时老忘事。

吃食堂,什么都吃过

吃食堂这个苦!哎!那几年饿得我啊!你看我这时,一说吃饭就饿得不行啊!饿出来的毛病!吃食堂,拿着盆去打饭,去了人家没做。就打给你点儿面儿,就称给那么多啊!这五个人,一个人半斤杂面,不得二斤半啊?是不是哎?他妈的!称给你他妈的二斤!那时吃什么哎!吃瓜菜带,吃米谷庚子,吃山药丸子,吃白菜疙瘩,蔟露酸(野菜),菜饽饽,哎,什么俺也吃过啊!俺端到家里就吃,俺那个受罪啊!那个苦劲儿!哎呀,吃什么!他妈的个逼,吃什么哎!把干萝卜切了,放在锅里煮着就去打五个人的饭,打来了把萝卜条儿倒上,就合一个人两碗,这么着吃饭。掺上,粥和萝卜条儿掺成块儿,就一个人盛两碗,那样吃饭,吃那个!哼!等晌午来了做什么吃?打这点饽饽来不够吃,再做点菜汤。那次给了四个高粱头,砸砸,等下午在碾子上推推,做成四个和蔬菜面饼子似的,切切,煮上,打了菜汤儿就把这个倒上,这不就成了蔬菜面汤了?就那么着吃饭!家里没有吃的,拾柴火拔草,人家也不让你给家里拿啊!我那天爷!一穗高粱人家也不让你往家拿啊!哎!苦多多了!我受的那个罪啊!苦多多了!

去捡麦穗,害怕村口的检查员

饿急了,就去捡麦穗儿,人家这村里不让拾,就去别的村。到了晌午了,这人们都走了,沿着那个小渠,就这么来回拾这个小穗。拾了,装在包袱里,用脚踹踹。一会儿,有人过来了,说:“拾两把儿就走吧,别非得给俺惹了事,人家要看见了罚俺啊!”吓得就忙着走了,拾个三斤两斤的,攒这么一兜兜,就这么着背着家来。走到村西了,人家在村口守着呢,问我:“背的什么哎?”我说,是西葫芦。就让我走了。回来了,等晚上用个簸箕搓搓,偷偷磨出来。我还去过人家南街上那个麦场,等人家去屋里睡觉了,弄那麦糠,赶紧倒到包袱里,藏着!看见人家来了,就跑到个树后面藏着。半天弄个三斤二斤的。不光我啊,人多了,没法了,好多人都来找吃的,就拿着包袱筛子。看场的人知道,也不管,来的人多了,就过来了说:“快走哎!”就忙着提溜起包袱跑回来了。

之四:

口述人:余先堂(女,1926年出生,湖北省随州市殷店镇钓鱼台村村民)

采访人:章梦奇(女,1987年出生,草场地工作站驻站)

采访时间:2010年8月12日

采访地点:钓鱼台村,余先堂的邻居杨厚新家中

五八年吃食堂是乱吃

那五八年生活还好得很,还没饿死人。五八年兴起了浮夸风,滥夸滥吃。你赶集、走人家,走得累不过,就在这个地儿玩。比如他这儿是个食堂,他这儿的饭熟了,你玩完了你坐在这儿吃,他玩完了他也坐你那儿吃。一下把那粮食瞎吃、滥吃,吃了的。食堂也散了,上头又没来供应。那末了(最后)没得门儿了,饿死了几个人呢。上级就周转,周转粮。卖的粮食又往转回,回来又分了老百姓吃,就没有饿死人了。情况就是这么个情况。那是五八年中哦,也还好,就是五九年造孽。

我们村饿死的人

我一队队的说啊。一队饿死个马大顺,那是二十几(岁)就饿死了。二队还没饿死啥个(人)。三队饿死个马正义,哦,叫马大柱。齐家发的妈跟我一样好跑(串门),别人叫她“跑妈”。齐家发的老人(爸爸)叫齐么(什么),鬼了,把他给饿死了。齐家发还有一个妹儿也是五九年饿死了,那是三队。四队饿死了钟爱庆。头晚上我瞅他简直瘦得剩下个签,然后我就带了瓶葡萄糖,去给他打葡萄糖针。我将将(刚刚)用嘴一咬(瓶盖),才把盖捞出来他就死了。四队只怕就是饿死了他。五队饿死了余劲宽。六队还没饿死啥个(人)。我们七队也没有饿死啥个(人)。

在粮库外筛碎米

我到西坡哩,在西坡哟,国家整谷,多年的粮食全在那儿,屋里全装满了。就在屋里搭机子,只磕个壳出来,米腾出来弄走了。(谷)简直堆着跟山一样哦。我跩(蹲)在那个地上,瞄着那个地下。风一吹噢,那白罗罗(粒粒)的。看有那么一团娃(堆)的米,我就不服劲(不服气),跑回去搞(找)了两三个人,说我们去西坡筛碎米。来了石槐云一家,我的一家,我筛了一缸碎米。

榔树皮好吃,把人吃肿

那五八年、五九年吃树皮、吃杂草。王德新那个鬼,他捡了一担子人屎回来,就把那(粪)筐摆摆、洗洗。就用那(粪)筐捞一担子渣草煮着吃。那时候我家有5口人,一个娃,一个妈,一个婆子加我老伴两个。肚子饿得没门就去挖榔树皮,我们去山上把树割开,打(刮)上面的皮。树都被打(刮)完了啊,就剩高头的一点点的那个杆杆。打回来了,我妈就放到碗里椿啊椿,然后下到米汤里煮。简直不知道有多好吃哦!又糍鼓又好吃。榔树皮好吃是好吃,吃得人就发肿。吃了两天就把我吃肿了,我婆婆看我吃肿了就说:吃不得了,吃不得了,你都肿球了。

马大顺一家

五九年我二十几,就住在这个茬(地方),在卫生室里搞(工作),我是个赤脚医生。那马大顺家,马大顺的老头(爸爸)是饿死了,马大顺还是岁把。造孽,他的妈抱在怀里,他的妈病了,我又给他妈打针、摆治。坐在床上饿得哭,我跑去瞄下,我说他饿了,他的姐姐也没多大,过了十一、二岁,他(才)岁把。我跟他妈说你煮点稀饭他吃,她说那(哪)还有个糠米啊。我就跑到食堂去找炊事员,那不是有师傅(事务)长吗。我说你称两斤米汤,我说马上这个娃子就饿死了。颈子就耷拉着,嘴就是流水。好,秤了两斤米回来。我说这你细点(少)煮着吃,一回抓两把放锅里熬着。我说,你跟我一路(一起)到我的屋里去,我挖点糠回来镶(下)在里面。她说不来,我说走吧。她这才跟着我,挖了一大疙瘩糠粑(给)了她。我说你抓两把米下点糠煮好点,煮滚了才镶(下),莫镶(下)早了,镶(下)早了煮不熟啥。(当时)把她救住了,(后来)她还死了的。

不得要的一节油票

五九年就是一人一个月二两谷,在那个石头磨上剔(碾),剔成了谷粉,放在锅里搅着、煮着吃。两三个月,发一次油,二两油。那个艾元英,造孽。她没得钱把(给)我接生费,就跟她“六儿”(儿子)说:我的仔,把那一节油票给了嫲嫲。说要把(给)我。我说:你杀我一刀我也不得要你一节油票啊。我把你一节油票吃了等于杀人。两三个月一个人才只二两油,那我跟(拿了)你的吃了咋搞?我没要,她身上也没得钱,我又把我的身上捞了一块钱把(给)了她。我说你造孽待月哩,管(弄)两顿香的,管它么(什么)下点油中里,吃了舒服点撒。你说那几(多)造孽,几(多)残忍呢。她临死的时候把她儿子的手抓着,说:你莫把你的余嫲嫲忘记了哦。我把这故事说你听,我没得钱把(要)她接生费。把(给)了一节油票,她还不要,倒把一块钱(给)我。

我儿媳吃糠拉不出屎

我的媳妇,那时候她才只十三、四岁。饿得不得过(熬不住),在屋里把枕头里的糠倒了,放在锅里炒。那个小娃么直晓得饿不过,就撑着锅掌着吃。吃了造孽,屙不出屎来,肛门都屙出来了,肛门涩涩地。我弄那个……弄了个勺儿慢慢往出里捞(外掏),用钥匙慢慢往出扒,扒出来了。拔出来以后,我的亲家母嘛,就说我把她的娃儿怎么了噢,把(可能)她女儿说了我。那以后我的儿媳就对我简直不知道多凶,现在就是整天诅我。哪像那个时候,我那个(老伴)他还在。那年我的老亲妈,我的小女儿都在……

你的奶奶是我的好姐妹

你奶奶死得早,那五八年、五九年的时候你奶奶还在。我跟你奶奶我俩人啊,简直只当就是一个人。她跟我这儿来,那我还有点吃的啊,煮饭哦,弄得她吃了喜咪儿(高兴)。我到她那去了,她喜也没得门儿,造孽哦,说:妹啊,我这怎么对得起你哦。我说:姐姐你莫跟那样说。我说我只吃点青菜我不要你的饭。我瞄她那么造孽撒,我把饭拨点到她碗里,她又拨到我的碗里,俩人拨来拨去。你的老爷爷嘴蛮糙巴(说话粗),说:你们俩弄不好,饭泼球了、碗打了,一个都吃不成。

之五:

口述人:顾明(男,1943年出生,云南省昆明市富民县款庄乡蒣谷高家村)

采访人:吴文光(男,1956年出生,草场地工作站驻站)

采访时间:2010年8月14日

采访地点:高家村顾明家中

我干了十天十夜没睡觉

五八年开始,全村子人就集中起来去炼铁炼钢,要烧炭,家里那些田地种的谷子,枯了都没得人去割。我刚刚从学校回来,读了小学五年级,六年级还没读,家里没得粮食带去,只有回家干劳动了,那时有15岁,就上水库工地,日日挑泥巴,表现好点的话,就抽到县上参加大炼钢铁。

我记得,有十天十夜铺盖都没打开,就在工地上干,没睡过觉,饭都是送到工地上吃,干通宵,一直到天亮。第十天我干着就打瞌睡,腿摔伤了,可以休息了,睡了整整一天一夜,不会醒。那阵就是这么苦。

后来开始吃大伙食团,全村粮食归总起来,油啊肉啊都归总。开始吃的好,粮食宽裕,油汤油水,你妈的,饭要吃多少就打多少。

饿得弄点盐巴放在嘴里含含

这么干上一段时间,那个粮食拿不上趟(供应不上)。那阵说是跟苏联闹翻了,要赔账,生活就干(搞得)紧张了,就改成小伙食团吃,日子就过得紧张了,百多人一顿只有十斤米,熬稀饭都不够么,就把那些山茅野菜,像沙松根、沙松尖、田里捡来那些不要的豆,像猪食一样煮一锅,就像这么整,吃的时候还要过称,每人四两饭,小娃娃二两,更小的娃娃才一两。日子老实艰苦了。吃不饱,饿不住了,就去地里找那些头年扔的粮食渣渣,还有山茅野菜,回来煮在一起吃。

我还算有福气,我大哥在伙食团当老总,比起别的人就好多了,能弄着点吃的,还没有饿到那么惨的地步。但还是饿呢,有时候饿得清口水淌,晚上饿的睡也睡不着,你妈的,只有弄点盐巴放在嘴里含含,咂咂味道。饿得走路都会打蹩(脚软腿晃)。最艰苦就是小伙食团这段时间,起码有一年多将近两年。

之六:

口述人:李国城(男,1949年出生,云南省凤庆县白云村花木林寨子村民)

采访人:李新民(女,1988年出生,草场地工作站驻站)

采访时间:2011年1月7日

采访地点:花木林寨子李国城家中

吃伙食团

我今年六十二岁,虚岁六十三岁,你阿公大我两岁。过去那些事,讲起来是老古本呢(古本:旧事)。那时我还是娃娃,每顿饭只吃二两五,大人吃四两。我在生产队做活路就是天天放牛。过的是孤苦日子,我们这些老古辈人就这么过下来了。五八年那时是“大集体”,吃伙食团的时候嘛,我们这些五、六十岁以上人都是吃过伙食团的,好几个寨子的人都集中到白云寨子那边“吃自由饭”,我们花木林的人天天全部都过去吃。几大蒸子饭蒸出来了吃。开始是自自由由吃,想吃多少就吃多少。吃过半年,粮食不够了,“大伙食团”分成“小伙食团”,我们又分到独家村那边吃伙食团,吃了一年,吃的也定量了。六一年下半年,回到花木林办伙食团,吃了一年。像我这样的小娃娃吃二两五,我妹子也吃二两五,我阿妈吃四两,总共九两饭,有半小盆那么多。有时晚上是吃稀饭,有时候搅面糊。那时我有十二、三岁,肚子饿起来没有办法,带着我妹子去摘野果子吃。每天盼着到吃晚饭时,父母把饭打回来吃,吃了就睡,夜里饿醒,又盼着天亮吃早饭时间到。

就是这样,过的那个艰苦日子啊。养猪养狗养鸡,不准养,在自己家门种菜也不准,不准你撒种,都不准,说上面有供应,有伙食团嘛。伙食团就这么一天一天过来了。如果你家里有人在村子里当点干部,多多少少还有点吃的,如果是土百姓农民,就要饿,就要艰苦了。

我大舅爹饿死了

那个时候是有饿死的呢。说起来,就是杨渡的阿爹,在大坟地,我叫大舅爹,名字叫杨高云,就饿死了,死时候只有五十三岁。他从伙食团带回来分的一点生粮,就一小包,要吃几天。回到家,没有柜子,也没有箱子,他就放到枕头下的草席下面。他出门去打水,水抬回到家,那小包粮不在了,被人偷走了。这个偷粮的人现在还活着呢,就住在大水谷子寨子。我大舅爹几天的粮食就没有了,每个人分的粮是定量的,大人四两,娃娃二两五,只够自己吃,咋个省得出来给他吃。我大舅爹就生生饿着,最后就饿得瘦下去,饿塌下去,过后么,就这么成佛(死了)了,五十三岁。他是我亲亲的大舅爹呢。

伙食团的时候,肚子饿起来,不有办法嘛,就去找竺栗叶,嫩嫩的那种叶尖,掐下来,带回来后煮吃,唉。最朝后(到了最后),那样饿就不是那样成佛了。也不是一点饭不得吃,饿上几天,这么饿死的不有,是因为生活是半饱半饿这样饿过来,年纪还不算老,就是饿去饿来,就饿死成佛。

小法贵的阿爹偷玉米致死

还有种情况是饿不赢去偷粮食,过后就挨勒,挨吊,挨打,过后了么,就自己又去吊脖子死,自己那样自寻灭亡了。讲起来么,过去在这山坡底下,住着小法贵的阿爹,他是我亲亲的二大爹(二伯),是我们花木林人老辈子人啦,他儿子你认得的,是小法贵。小法贵的阿爹,他脚拐(瘸腿),走路脚一扯一扯(歪)的。就是在伙食团时候,他拐杖拄起,去地里拿了两包玉米,回来烧吃。这是去做贼了,被抓住了,拿苦瓜藤把他捆在柱子上,动不了。他姑娘小朱英,是十来岁的小娃娃,我是叫她阿姐的,小朱英晚上把捆她阿爹的苦瓜藤解开。捆了一天,脚又拐,解开后,人就侧着倒下去,又帮他扶起来,扶回家来,把饭抬给他吃。吃过后么,睡起。第二天他不服,他仍然还是去集体地又去拿了两包玉米,拿回来烧吃。这第二次偷么,又被拿住了,用赶牲口那种皮勒起来,是花木林的干部把他勒起来,就那样拉到木柱子拴起来,也不让他儿女解开。干部说,哪个解开,这玉米就是偷给哪个吃。最朝后,哪个也不敢去解。一直到晚上,他姑娘去解了。第二天,他不去偷了,就在他们家梁上,索子栓上去,吊脖子死了,就那样吊死了。唉,说来是孤惨。那是我亲亲的二大爹。那时我有八九岁,这些事现在还记得。人肚子饿起来,饿急了嘛,咋个熬得过去。玉米就在门口地里,熟了,他去拿两包吃,你骂他下就行了,捆起来不算,还拴在柱子上。

过去那些孤苦日子讲起来,好多人呢,像老生和小林凤他们的阿爹阿妈,他们阿爹叫毕光熊,先上吊死了,朝后(最后)他老婆兰照妹也吊脖子死了,老生和小林凤,一个六岁,一个四岁,父母就成佛了,是他们阿叔阿婶把他俩喂大的。

之七:

口述人:贺曾华(男,1936年出生,云南省易门县龙泉镇韩所西海村村民)

采访人:文慧(女,1960年出生,草场地工作站驻站)

采访时间:2011年2月20日

采访地点:韩所西海村,贺曾华家中

田里荒着,伙食团吃不饱

我今年75岁。哪年生的我不会算,属鼠。吃伙食团那时候嘛,我有十七、八岁了。那趟个个都肉麻(可怜)呢,现在六、七十岁这些人,都是饿过来的。还没到吃伙食团,田头就一样都整不着东西吃了。一个村子一个伙食团,就是煮五十几斤米,掺些野菜,称给几两,吃也吃不饱,吃也吃不成,生生饿了。伙食团吃了三年了。有点吃的,也就是那些当干部的得吃,社员是摸不着吃,生饿,麦瓜都吃不着,人家当官的夜里煮吃,关着门在伙食团煮吃,社员就吃麦瓜叶、莲花白叶、箩(萝)卜叶。

还不是因为政策就是那样。田头一样不有么,收不着就没得吃的。可怜啰!一个村子的田坝里,一样也不栽,一样也不种,就是荒着,一样也没有。种些麦子,种些谷子,也不昌盛,一样也收不得吃。不出工就不得吃,出工又饿得动不了。又饿,又病,有的得水肿病,有的瘦病了。那趟我瘦了,一样都整不得吃。有哪样法!就是那个政策,不是政策也不会这样,对不对?

我们是饿不死才活下来

那躺(趟)我们这些人也是肉麻(可怜)了。说不成了,咋个过来的都晓不得。大多数都饿过了,生饿,人也不会动了,人也熬瘦了,田也熬瘦了。饿死好多人,我还没想到我能活到现在了。年轻人嘛,还不是去搞水利呢,去也是饿着肚子去,实在饿不住,就去找野菜吃。那些老人小娃娃,一样都不会找来吃,饿了,就肿了,动也不会动了么,脚也抬不起了。小娃娃就坐着,坐一天,苍蝇蚊子叮着,连眼睛都不会动动。不有法,那趟日子是咋个过也不晓得啊。

我们这个村饿死了好些人,饿死了五、六十个人,大人娃娃都饿死了。有一天是死了两个,早上死的。那趟死的人,啊么!一样也不有,就是随便挖个坑就埋了。死的人的名字记不得了,有好多呢。饿去饿来,就动也不会动,哪个时候死了也晓不得。

之八:

口述人:李浩(男,1929年出,云南省凤庆县白云村花木林寨子村民)

采访人:李新民(女,1988年出生,草场地工作站驻站)

采访时间:2011年2月21日

采访地点:花木林寨子,李浩家中

干部虚报产量

我不有念过书,我从来不有念过书,我文化啊不有,是我有文化,我又不会这样了,我阿妈又死得早,我三岁就阿妈死以后么,我属蛇,哪天生的都不会记得啰,因为我爹也不说,我就认不得。吃伙食团时,老天啊,干部好面子呀,不是群众犯错误。他们咋个好面子呢?平田那点田,谷子是只打得一万二千斤,他报给二万四千斤啊,报到二万四,就是“虚报浮夸”。朝后(以后)嘛,不够吃了,要去批粮。郭勇芳当支书嘛,就亲自来这里开会,你阿祖就说,平田的谷子只收一万二千斤,叫我们报二万四。朝后(以后)郭勇芳就批给粮了,要是不批,寨子里的人就差不多死一半咯了。人家上级政策是好的,就是农村作怪咯,咋作怪呢,就是搞扣粮。

干部吃饱饭,群众吃不饱

我们这白云村,分起伙食团,就在老外生家成立伙食团。饱只是干部饱,群众是不饱。那些犁田的人,是一个人要吃一斤米,一顿要吃一斤米,其他人呢,哎,哪管你。伙食团整给你什么就吃什么,吃又吃不好,就这样呀。干部来了,不消说话只消比给煮饭人,两个(伸出两个指头),这样就称给两斤啊!就是这样,只是他干部得饱,群众不得饱。

李忠队长吃公家的粮,我们告状

李忠那阵当生产队长,有一百斤玉米储备粮,他不拿出来给群众,被他给吃完了。朝后(以后)呢,你阿佬、我、李青我们三个去告他,告到村公所嘛,不理,又去县上告。朝后干部来查,把我们找去开会,一个晚上查他。哎,李忠嘛,大哭。赔他也赔不出来。那回过后嘛,就不给他掌权了。

你高祖公章被偷,要吊脖子

你高祖(曾祖父)当事务长,让他去做粮食保管,每一天吃多少粮,要计划,算账以后,写个条子拿给你高祖,叫他每月加工多少粮食,又这么安排。你高祖管着公家的章。那个章么,他就放在屋里,门他锁上了。李忠找他要钥匙开门,说是打老鼠。他不是打老鼠了,他是去偷粮食,还把那个章也装起来走了。朝后,你高祖说给我:弟弟,昨晚上李忠要钥匙,说打老鼠,我给了他,粮食拿了不算,还把我那个章都拿去了。以后调粮食盖章都盖不成。最后你高祖说,他要去那下边磨坊吊脖子。我说:大哥,你是傻气哇!叫他拿给你就是了嘛,你何必去那吊脖子!这么点粮食管多大,两只裤腿一边装不上半升玉米,你何必!你高祖他说:我给群众是一斤一两称给人家吃,是大公无私的。那晚上他就是想不通,说要去吊脖子。我就说他:你莫搞这种事,又不是你吃了,你吃了你去吊脖子死还差不多,是别人偷的呀。

队上派我去驮粮

那个时候上边把粮食批给我们,派我出去驮粮。我本来不想去,干部说要给我粮,说是一顿给半斤粮,一天吃两顿,称给我一斤粮。赶了三条牛去驮,早起天亮出门,老天哎,晚上月亮白才回来,就我一个人,三条牛都驮乏了,回来牛背都驮烂了。那晚上我回来,和队长说要点钱给牛买糠包。队长不管,我当时心气不好,就和他嚷了一个晚上。他说你想驮就驮,不想驮今晚上我们开会,非得戴给你顶帽子。我说:莫讲戴一顶,戴一百顶老子扛着,老子扛得赢!

之九:

口述人:罗世英(女,1921年出生,云南省凤庆县白云村花木林寨子村民)

采访人:李新民(女,1988年出生,草场地工作站驻站者)

采访时间:2011年3月2日

采访地点:花木林寨子罗世英家中

我哪年生的晓不得了,属鸡的,92岁了,我只有十九岁就嫁到花木林了,生了六个娃娃,儿子三个,姑娘三个。哎呀,我过了多少苦日子呀,我日你妈哟!大集体时候,集体做饭,啊乖(本地方言感叹语),那个大木蒸子有这么高,我日你妈,玉米饭都不得吃嘛,老苦荞(一种粗粮)和洋芋(土豆)拌在一起,蒸子一蒸就吃,煮菜就大锅煮一把,青菜就大锅煮吃。几十个人一起吃,一个人一小碗,娃娃是只吃二两呀。多少人吃,等饭称出来,肚子都饿饱了。唉呀!我日你妈!那个时候,饿嘛,马上就吃完了。现在这东西狗都不吃,我日你妈!

我是苦不死那种人,还活到这个岁数。那时天天都是那么苦,天不亮就爬起,白日一天那样苦,我日你妈,晚上还要去上夜班,割谷子,哪样都要去做啊。你说那个时候,你不去做,本子上就记上,不做就不给吃饭,我日你贼娘!老天啊,苦是苦成这个样子。玉米都被公家收着,你想烧吃一小包,门锁了呀,哪给你拿烧吃,你找颗粮食都找不出。莫说米饭吃不着,玉米粑粑都吃不着。我家没有饿死的,饿不动了,去找山茅野菜,去挖山药来,掺上细糠吃。布票发下来,一个人发给一尺布票,一尺布有多少啊,我日你妈!不有布票就买不着布,我日你妈!补了又补了,舍不得丢,日你妈,哎呀!

我过了多少苦日子,啊乖!不是一天两天了,有九十二年哇,我日你妈!现在白云这里的人,有我一样岁数的一个都不有哇,个个都死朝前面了。我日你妈贼娘!