中央红军长征前夕与陈济棠“借道”谈判成功的经济基础探析*

魏 炜 邱小云

(本文作者 魏炜,赣南师范学院历史文化与旅游学院教授、中央苏区研究中心研究员赣州 341000;邱小云,赣南师范学院副院长、教授,中央苏区研究中心研究员 赣州341000)

1934年10月,中央红军在实行战略转移前夕,与陈济棠互派代表进行了秘密谈判。双方达成停战协议,稳定了南线的战略局势,为长征“借道”广东并突破国民党军的前三道封锁线创造了有利的条件。这次秘密谈判是一次关乎中央红军生死命运的谈判,因此,又被称为“借道”谈判。

这次谈判的经过和重要性已得到当事人、研究者的细致梳理及充分肯定①相关回忆性著述可参见何长工:《何长工回忆录》,解放军出版社,1987年,第320—331页;陈丕显:《从中央苏区突围》,《福建党史月刊》2006年第4期 。相关研究论文可参见沙东迅:《试论陈济棠》,《广西社会科学》1988年第4期;沙东迅:《红军长征前夕的一次和平谈判》,《湘潮》1985年第7期;梁广裁:《中国共产党与陈济棠的统战关系》,《上海师范大学学报 (哲学社会科学版)》1991年第1期;蓝振露:《试论中央苏区的对外贸易》, 《党史研究与教学》1992年第2期;郭绪印:《评红军长征中对国民党派系矛盾的利用》,《军事历史研究》1996年第4期;马宏骄、梁占方:《一次秘密军事谈判——中央红军长征前与广东军阀陈济棠的合作》, 《党史纵览》1996年第4期;李正堂:《中央红军长征前夕秘密谈判史实查证经过》,《军事历史》1997年第5期;盛宪之:《长征初期红军突破四道封锁线原因浅论》,《湖南广播电视大学学报》2000年第2期;苏丽:《试论红军对陈济棠的统战策略》,《广东省社会主义学院学报》2001年第3期;万建强:《一场决定中央红军长征方向的秘密谈判》, 《党史博采》2004年第12期;王涛、戴美瑛:《“南天王”陈济棠与中共的一度合作》,《广东党史》2005年第2期;陶刚:《长征前红军与陈济棠的秘密谈判》,《党史纵览》2005年第2期;汤静涛: 《心照不宣:中央红军与“南天王”秘密议和》,《同舟共济》2005年第3、4期;会昌县委统战部:《长征前夕的一次成功谈判》,《中国统一战线》2006年第9期等。上述回忆性著述或研究论文基本叙述了谈判的经过,论证了谈判的成功对于打破国民党军队对红军的围追堵截的重要作用,凸显了和陈济棠谈判的重要历史意义。但值得关注的是,台湾出版的《陈济棠自传稿》(传记文学出版社,1975年)对这段历史则只字未提。。然而,其能够取得成功的历史缘由却未全现端倪。实际上,自1932年起参加对中央苏区的“围剿”到1934年签订停战协定,陈济棠的粤军与中央红军之间形成了“明打暗和”的局面,其背后固然有许多政治、军事方面的原因①除上注所列,关于蒋、陈间矛盾的讨论,可参见梁广裁:《论陈济棠与蒋介石的矛盾与斗争》, 《民国档案》,1991年第3期;郭绪印:《评红军长征中对国民党派系矛盾的利用》,《军事历史研究》1996年第4期。,但是经济方面的原因——尤其是赣粤贸易合作——对双方的“暗和”起到了很大的推动作用,并且使双方之间的避战求和变得非常必要和可能。在以往的研究中,此点往往被忽视。本文即拟对持续两年多的赣粤贸易与和局进行一番梳理,以探求中央红军与陈济棠的“借道”谈判得以在短时间内迅速完成的经济基础。

一

赣粤贸易是在中央苏区反蒋介石经济封锁的背景下悄然兴起的。

中央苏区建立后,国民党方面在对其实行军事“围剿”的同时,也进行强制性的经济封锁。随着根据地的扩大和发展,经济封锁也越来越残酷。第五次“围剿”中,国民党方面采取了“三分军事,七分政治”的策略,以政治“围剿”、文化“围剿”、经济封锁、交通封锁配合军事围攻。国民党方面先后颁布十余种封锁法规,采取“层层步哨,密密网罗”②江西省档案馆、中共江西省委党校教研室:《中央革命根据地史料选编》(上),江西人民出版社,1982年,第15页。并保甲连环、严防死守的方式,规定“进攻苏区的国民党各路军队,每到一地,除沿线构筑碉堡网以军事包围封锁之外,还对所有山口要道,设立关卡哨所,禁止米粮、食盐运入苏区,企图用经济物质的封锁困死红军”③《“围剿”边区革命根据地亲历记——原国民党将领回忆》,中国文史出版社,1996年,第52页。。特别是对食盐和煤油这两样苏区不能生产但又必需的生活用品,实行“油盐公卖”,即计口授盐、售油(煤油),盐“每人每天,只允许购买三钱,五口之家,得购一两五钱,余类推,但购时必须凭证,失证请求补发,手续甚繁。离赤区稍远之地,可通融,一次购备三日之用”④《南昌行营处理剿匪省份政治工作报告》(1934年),转引自张侃、徐长春:《中央苏区财政经济史》,厦门大学出版社,1999年,第154页。; “火油以户计算,十口以上之家为上户,每户每日不得超过半斤;五口以上为中户,每日不得买过四两;五口以下为下户,每户每日不得过二两”⑤《国民党油盐公卖详情》, 《红色中华》第116期,1933年10月3日。。同时,严禁苏区的货物输出白区,使得“苏区的土产,竹、木、烟、纸、夏布、粮食等不得出口”⑥《中华苏维埃共和国临时中央政府为打破敌人对苏区的经济封锁告群众书》,《红色中华》第57期,1933年3月3日。。由于国民党方面的以上封锁措施,中央苏区的食盐、布匹、药材等日用必需品极度匮乏,并且价格昂贵,严重影响了广大军民的生活与战斗。因此,打破敌人的经济封锁就成为苏区中央政府一个十分重要的任务。毛泽东特别指出:要争取第五次反“围剿”的胜利,首先要增加战斗力,“把一切献给战争”,“其次必须保障红军给养与群众生活必需品的充裕的供给……有计划的发展国民经济,普遍的建立群众的合作社,发行经济建设公债,调剂粮食,扩大对外贸易,打破敌人的经济封锁,争取革命战争的物质条件,是我们当前的重大战斗任务!”⑦毛泽东:《新的形势与新的任务》,《红色中华》第97期,1933年7月29日。

1933年4月,苏区中央政府成立国民经济人民委员部,中心工作是调剂粮食、开展合作社运动、发展对内对外贸易、提高农工林矿各业生产。其中,在贸易工作方面,要求“尽量的将苏区多余的出产品运输出口,换取大量的群众生活必须品 (如盐布等)和吸收大量的现金进来。”⑧《在革命与战争的环境中国民经济部的中心工作》,《红色中华》第112期,1933年9月24日。为了“有计划的组织对外贸易,并且直接经营若干项必要商品的流通,如食盐与布匹的输入,粮食与钨砂的输出,以及粮食在苏区内的调剂等”⑨《毛泽东选集》第1卷,人民出版社,1991年,第133页。,苏区中央政府还在国民经济部中设立对外贸易局,负责“管理苏区对外贸易事项,设法打破封锁,保证苏区境内的生产品与境外的商品,得有经常的交换,消灭农业生产品与工业生产品价格的剪刀差现象”①《中华苏维埃共和国各级国民经济部暂行组织纲要》,《红色中华》第77期,1933年5月8日。。

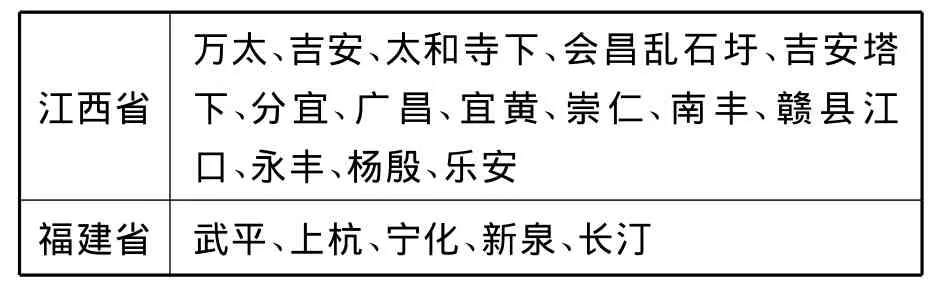

从各对外贸易分局和关税处的设置与分布情况来看 (见表1和表2),中央苏区的对外贸易集中在南、东、北三个方向。南部会昌、寻乌、安远与赣县一线和东部宁化、上杭一线关税处比较密集,说明这两个区域贸易比较活跃。其中,最南端的赣县茅店关税处每月税收是7000元至30000元,按3%至5%的税率计算,每月有40万至100万的进出口贸易额。②参见张侃、徐长春: 《中央苏区财政经济史》,第173页。从对外贸易量来看,位于南部的赣县江口贸易分局是中央苏区最大的贸易分局。在1933年最盛时,该分局有职员107人,5个采办处 (储潭、大湖江、长洛、沙石埠、兴国),2个库房 (其中1个专放金银贵重物资),4条民船,③参见中共赣州市委党史办编:《赣州市党史资料汇编(1919—1949)》,1989年,第254页。“每月出口营业额少则六十余万元,多则一百五十万元以上,进口少则一百三十万元,多则二百万元以上”,供应宁都、石城、广昌、于都、兴国、会昌等县和中央机关以及部队所需物质的70%。④陈毅、肖华等:《回忆中央苏区》,江西人民出版社,1981年,第347页。该贸易分局为保证苏区党政机关和军民的最低物质需求作出了巨大的贡献。特别是在福建事变后,国民党方面在闽西加紧封锁,中央苏区向东与福建方面的贸易受阻,导致更加倚重以江口分局为支柱的南部贸易。而从地理位置上看,南部贸易面对的正是广东军阀陈济棠的辖区。

表1:中央苏区各贸易分局所在地

表2:中央苏区关税处所在地

说明:上述两表根据张侃、徐长春:《中央苏区财政经济史》第168、171页资料整理。

二

经济封锁造成苏区盐、布、药等物资价格昂贵,加上苏区中央政府采取积极措施打通赤白贸易,吸引不少白区商人铤而走险,偷运货物与苏区交易。对此,蒋介石非常恼怒。1933年5月,蒋介石给江西省政府发出指令,指明“据报近来赣东南各县,仍有奸商偷运货物接济匪区之事,发现 (一)布匹大半系由乐安偷运;(二)洋油系由南丰偷运;(三)食盐由赣州茅店偷运;(四)中西药以西药为主,由南城经南丰偷运”,并要求“对各商号严加取缔,认真查缉”⑤《赣州市党史资料汇编 (1919—1949)》,第590页。。11月,蒋介石再次向江西省政府发出南昌行营训令,指责粤赣闽边境、梅县、双长岭、会昌等处偷运食盐,责令“除电粤闽两省政府外,合函令仰该省府对于毗连之各边境,及梅县、双长岭、会昌等处,特别严密封锁,以免偷运为要!”⑥《赣州市党史资料汇编 (1919—1949)》,第591页。但是,在巨额利润的驱使下,偷运之事仍然屡禁不止,有些大商号更是与驻军勾结分利。特别是在广东军阀陈济棠所控制的赣粤边境,因陈与蒋貌合神离,粤军在执行对中央苏区的封锁令时,自然是阳奉阴违,食盐即在此种情形下暗中流入苏区。

陈济棠在国民党内向来以右倾反共著称,对于广东省内的中共力量毫不手软,但对进攻赣南的中央红军却极不情愿。他虽然也觉得红军很可怕,却认为:因广东滨海,红军大规模进攻广东的可能性不大。相反,他认为:由于赣南红军拖住了蒋军主力并隔断了蒋军从江西占控广东之路,广东方面才得以偏安一时,因此,赣南红军的存在对他是有利的。①广东省委员会文史资料研究委员会编:《广东文史资料》第10辑,广东人民出版社,1963年,第89页。

为了促使陈济棠积极入赣“剿共”,形成对赣南苏区的合围之势,蒋介石对之施展了软、硬两手策略:一方面,派嫡系部队李玉堂等部陈兵于闽西南,以威胁广东;另一方面,以取消“粤糖免税”②当时陈济棠向外国买进大批原糖,在广东糖厂加工,冒充广东产白砂糖,也就是当时社会上所谓“无烟糖”。由于披上“国产”的伪装,这些糖运销华北、华中等地市场,可免重税而获得巨大利润,这是明目张胆的营私漏税行为。的办法相压迫,要求陈济棠服从中央,向赣南的寻乌、会昌发起进攻。蒋介石还许诺:只要陈济棠配合“剿共”,军需饷械都由中央供给。陈济棠很清楚:这是蒋介石借刀杀人、消耗粤军实力的良机,最好不要出兵。但同时又担心:如果坚持不出兵,蒋介石会给他加上“拥兵自重”、 “纵容共匪”的罪名,并以进兵赣南“剿共”为名,以重兵压向粤北。同时,留在广东的国民党“元老派”也向陈济棠施加影响。在蒋介石的威逼利诱下,1932年初,陈济棠决定出兵赣南。期间,为了虚张声势,他一再对入赣部队进行反共政治宣传,发布各种反共宣言;但在军队内部,却命令部下对红军以“不求有功,但求少损失”为作战方针③《广东文史资料》第10辑,第92页。,尽量避免与红军发生冲突。这样,粤军的“剿共”作战自然不是太卖力。从1932年2月入赣“剿共”至1934年10月与红军达成停战协定,陈济棠方面基本上将战线稳定在南康、大庾、赣县、信丰、安远、寻乌、武平一线,而未深入地向苏区腹地推进。相反,陈却十分热衷于赤白之间的贸易。

1932年2月,粤军第1军军长余汉谋入赣后,公开命令部队对苏区实行经济封锁,禁止食盐、布匹、药材等生活必需物资运入苏区,暗地里却与商人勾结,将食盐、布匹等偷运苏区,并从会昌筠门岭一带偷运钨砂,以中饱私囊。驻安远、会昌的粤军李扬敬部也在军需品的掩护下,争做盐、布、药的生意,“屡因争夺市场买主,引起很大矛盾”④《广东文史资料》第10辑,第95页。。经常性的贸易往来常常是由商家出面,而粤军参与得利。赣南的中心城市赣州是赣粤交通要衢,粵籍商人本来就很多。粤军驻防后,粤商以之为靠山,势力迅速发展。例如,余汉谋属下的驻赣第1师师长李振球等人就有当时赣州城内最大的商场——利民百货商场股份的80%。在粤军的庇护下,其他如广裕丰、广裕兴、泰来祥等赣州商号业务和规模也都得到扩展。因为有驻军撑腰,商家更加肆无忌惮地大做违禁买卖。甚至在国民党政府颁布油盐公卖办法后,利民百货还从南雄购进300桶煤油,在赣州高价私售,并招人转贩。⑤《赣州市党史资料汇编 (1919—1949)》,第482页。在这种情况下,蒋、陈间矛盾与广东军、商协同谋利正好成为中央苏区打破国民党经济封锁的一个突破口。

江口对外贸易分局组建后,通过赣江办事处,利用各种关系,同赣州大大小小的商家签订贸易合同,交流赤区与白区物资。其中,分局与赣州有名的大商家“广益昌”的贸易,“时间最久,数量最大,也比较安全”⑥陈毅、肖华等:《回忆中央苏区》,第356页。。“广益昌”老板是广东人,与李振球是同乡,又是亲戚。通过水西杂货店的老板刘东门生 (中共党员),赣江办事处代理主任王贤选与“广益昌”取得联系。之后,江口对外贸易局的代表和“广益昌”的代表、李振球的代表秘密协商,签订合约,还商讨了交换货物的有关事项。“广益昌”为表示诚意,派其刘少老板住在江口,李振球也同样派一名代表住在江口,与赣江办事处进行大宗贸易活动。⑦陈毅、肖华等:《回忆中央苏区》,第356页。双方的分工是:“广益昌”方面供给食盐、布匹、西药等,而苏区方面供给钨砂、粮食、油。双方还约定:交货都以“武装抢劫”为名义来完成。江口分局与“广裕兴”商场也建立了良好的贸易关系。“广裕兴”老板曾伟仁也是广东人,其后台是广东军阀李焕奎、陈济棠。江口分局与“广裕兴”互派常驻代表,设立秘密采购站,组织货源,使江口分局的营业额迅速增长。除钨砂外,苏区生产的农产品,如家禽、生猪、毛边纸、樟油、茶叶、烟叶、香菇、花生、黄豆等,也从江口运往赣州,换回苏区急需的布匹、药物、食盐、洋油等物资。由于联系广泛、货源充足,江口分局成为中央苏区最重要的对外贸易分局。1934年7月,由于第五次反“围剿”作战不利,红军的伤员陡增,江口分局受命在两个月内完成筹办6万元西药的任务。经过40多天的努力,江口分局从粤商处共收购到8万余元所需药品,缓解了红军的急需。①陈毅、肖华等:《回忆中央苏区》,第348—350页。

由于赣粤贸易的重要性,中央苏区领导人也尤其重视和陈济棠部的经济交往问题。朱德在给陈济棠的回信中提出的双方合作5项内容中,就有两项是关于经济方面的合作问题,包括:“立即恢复双方贸易之自由”和“请代购军火,并经门岭迅速运输”②1934年9月,朱德在给陈济棠的回信中所提到的关于双方实现合作的5项内容为:“一、双方停止作战行动,而以赣州沿江至信丰而龙南、安远、寻邬(乌)、武平为分界线。上列诸城市及其附郭十里之处统归贵方管辖,线外贵军,尚祈令其移师反蒋。二、立即恢复双方贸易之自由。三、贵军目前及将来所辖境内,实现出版、言论、集会、结社之自由,释放反日及一切革命政治犯,切实实行武装民众。四、即刻开始反蒋贼卖国及法西斯阴谋之政治活动,并切实作反日反蒋之各项军事准备。五、请代购军火,并经门岭迅速运输。”见《朱德选集》,人民出版社,1983年,第18页。。共产国际在得知陈济棠派信使到瑞金之事后,也强调和陈济棠谈判最主要的问题是经济方面的:“作为主要条件,请提出援助红军军事装备,其中包括子弹。装备运到之后 [我们可以]用现金 [支付]。他们可以在交货地点或上海收取货款。第二个条件是取消经济封锁和帮助开展贸易。第三个条件是广州军队从江西南部撤往广东边界……但是,如果签订的协议能保证广州人接受前两个条件,那就不应坚持第三个条件。”③中共中央党史研究室第一研究部译:《共产国际、联共 (布)与中国革命档案资料丛书》第14卷,中共党史出版社,2007年,第253页。可见,维持赣粤贸易是中央红军及共产国际对待赣粤关系的首要考量因素,比军事停火更为重要。相对来说,双方互利互惠的贸易关系也比较容易建立,也是赣粤和局的最早体现。有关资料显示:“红军与广东军阀陈济棠谈判后,他们还装了三船的物资到红二十二师驻地站塘,主要是布匹、牙膏、香皂、食盐等日用品。当时,双方都有贸易关系,红军在靖石设有一个贸易局,广东军在重石也设有贸易局。他们给我们主要是一些轻工业品,我们给他们主要是莲子、毛边纸 (重纸)、樟脑、樟油等。”④中共江西省委党史资料征集委员会、中共江西省委党史研究室编: 《江西党史资料》第11辑,1989年,第123页。

三

江口分局能成为最大的贸易分局,还有另外一个重要原因:它承担了苏区大部分钨砂的出口任务,而陈济棠是中央苏区钨砂最大的买家。

自20世纪初,钨的价值被世人发现及应用后,立即成为各国工业界,特别是军工界的宠儿。几乎是在同时,中国南岭地区的钨矿被发现并开采。这也使中国迅速成为世界钨业市场的中心。到30年代初,中国每年的钨产量即已“占世界产额百分之六十以上”⑤中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编第五辑第一编财政经济》(六),江苏古籍出版社,1994年,第693页。,而“国内各省产钨情形,以赣南为最盛,而粤湘次之,闽桂蓟各省又次之。之就赣南一部钨矿而言,估计矿床储量不下八九十万吨之巨数,每年若采钨砂两三万吨,决可供给二三十年之采掘而有余。”⑥《中华民国史档案资料汇编 第五辑 第一编 财政经济》(六),第704页。据统计,赣南的钨产量在当时占到全国总产量的70%,是名副其实的“钨都”。

由于钨的重要工业价值,以及中国钨矿在世界上的特殊地位,在国民党南京政府、广东地方政府和中央苏区三者围绕赣南这片土地而进行的博弈中,钨被赋予了非同寻常的经济、军事乃至政治意义。而是否能控制赣南钨的生产及出售,也成为一个关乎三方经济、军事利益的重大问题。南京方面,从1930年起,就开始谋划钨业统制,并欲借“国营统制”之名控制全国钨矿的开采、加工、出售①参见肖自力:《国民政府钨砂统制的尝试与确立》,《历史研究》2008年第1期。,以换取外援,并打击地方割据势力。广东方面,陈济棠觊觎赣南钨矿也有多时,并视钨矿为壮大广东地方实力的一大资源。而广东有临近赣南钨矿主产区的地利优势,又占据着通过香港进行对外出口的贸易便利,因此,长期把持了钨矿销售的南路。当时的一份报告指出:“因产地尽在赣省极南部,故输出之钨砂多半越梅岭经广韶铁路,由广东各关输出。其顺赣江而下由九江关输出者实少……约略计之,近数年赣钨经广东各关输出者当有二分之一至三分之二,经九江关输出者不过三分之一至二分之一而已。”②江西省政府经济委员会编:《江西经济问题》,1934年,第249页。到1933年,“各关钨之出口数量均在数千担以下,惟广州独钜,达二万七千担以上”③《江西经济问题》,第250页。。因此,陈济棠如能借助“剿共”之机控制整个赣南钨矿,则不仅稳住了一项重要财源,而且能显著增强抗衡南京政府的军事政治实力。中央苏区方面,从开辟赣南根据地直到长征撤离的几年内,苏区实际掌控了除大余之外的会昌、安远、于都、泰和等赣南主要的钨矿产区。据江西省经济委员会1934年的调查报告,该地区钨矿储量约占全省总量的26.8%,产量约占15.3%,④依《江西经济问题》中“赣南钨矿产额”、“赣南钨矿储藏量”统计而得出,参见《江西经济问题》,第246—248页。对国民党政府来说,对该地区钨矿开采及输出的失控是非常不利的,以致在国民政府实业部答复军政部的关于1929年至1932年钨矿产地产额及出口数量价值表中,1931年和1932年的数据均为空缺⑤《中华民国史档案资料汇编 第五辑 第一编 财政经济》(六),第710—711页。,这极有可能是因为失去了对该地区的控制而无法统计所致。

对处于被封锁状态的中央苏区来说,出口钨砂是存亡攸关的大事。苏区中央政府高度重视钨矿生产。1932年春,专门成立“中华苏维埃钨砂公司”,并提出:“成立钨砂公司,就是为了领导中央苏区的钨砂生产,多产钨砂,粉碎蒋介石的经济封锁。”⑥舒龙主编:《毛泽民》,军事科学出版社,1996年,第72页。钨砂公司成立后,扩大了钨砂产量,统一了对钨砂的收购和销售,使得钨砂贸易成为中央苏区对外贸易最重要最活跃的部分。1933年9月30日,苏区中央政府国民经济部部长吴亮平在《经济建设的初步总结》中指出:“我们应该用力发展钨砂生产,以其出口来加紧打破敌人经济封锁。”⑦《中央革命根据地史料选编》 (下),人民出版社,1982年,第604页。目前能看到的各种记录或研究数据虽不完全一致,但依各种史料推断,中央苏区时期,钨砂的年产量应该是4000余吨,产值在400万元至600万元左右⑧关于中央苏区钨砂产量及贸易价值的说法有多种。文献记录有两种说法:一种见于曾洪易的《对于经济建设中的几点意见》(《斗争》第42期,1934年1月12日)一文,其中记载:1933年“据中央财政部收入统计,今年一月至八月国营事业的收入还只有十万零七千一百八十八元 (其中还包括各种生产的盈利在内)”。另一种见于许毅主编的《中央革命根据地财政经济史长编》(人民出版社,1982年)一书,其中所载史料显示:1933年,盘古山、铁山垅、小垅三处年产量约1800吨左右,仅盘古山一个钨矿1931年秋至1934年秋产值就达200多万银元(《中央革命根据地财政经济史长编》(上),第98、556页)。学界的相关研究观点不一。第一种观点认为:中华钨砂公司成立后至长征离开前,共生产钨砂4193吨,占同期江西省全省钨产量的18%,出口总值430多万元 (舒龙、谢一彪:《中央苏区贸易史》,中国社会科学出版社,2009年,第159页);第二种观点认为:中华钨砂公司在这一时期共采出钨砂7890多吨,创造了620多万元的财富 (陈碧晖、傅兵:《钨都今昔》,《赣州文史资料》第7辑,第22页);第三种观点认为:中华钨砂公司在这一时期累计生产钨砂4020吨 (王豫新:《钨业的回顾与展望》, 《中国钨业》1999年第5—6期)。另外,李庆炎、彭桃林指出:中央苏区从钨砂贸易得到的财政收入占到当时全部财政收入的70%。参见李庆炎、彭桃林:《就西华山钨矿的发展谈钨矿山对国家的贡献》,《中国钨业》1999年第5—6期。,几乎全部用于对外贸易。具体来说,由江口贸易分局和新泉贸易分局分别承担钨砂出口任务,并以江口分局为主。中华钨砂公司分别在盘古山、铁山垅设立收购站,把钨砂由人工肩运至渔翁埠,然后水运至白鹅洗砂场精洗后,再经于都运到赣县江口贸易分局出售。价格是“每百斤五十二元”①参见许毅主编:《中央革命根据地财政经济史长编》(下),第102、555页。史料中所记载的钨砂价格不同当属砂价的市场变化或产地与市场的差别。如有史料记载:钨砂价格100市斤90元。参见《江西党史资料》第11辑,第17—18页。。

由于钨砂是特殊商品,“有权有势的人才敢做钨砂的买卖”②《赣州市党史资料汇编 (1919—1949)》,第254页。,因而,江口分局的主要贸易伙伴为陈济棠设在赣州的双田公司③双田公司成立于1933年秋,由粤军第一军投入公积金5万元及该军少校以上军官集资5万元组成。参见肖自力:《抗战以前广东与赣南钨业的开发》,《江西社会科学》,2006年第6期。和“广益昌”、“广裕兴”等有粤军背景的赣州商号。江口贸易分局与“广益昌”等商家买卖的所有物资都在河上用船装运,水路陆路并用,大多数物资进出都经过赣州,只是钨砂不运到赣州,而是由苏区方面用船运到流经信丰的桃江与贡江汇合处,就由李振球部武装接过钨砂,逆流运回信丰。余汉谋还特地修通了信丰到大余、大余至南雄的公路,将钨砂从信丰用汽车经大余、南雄运入广东。中华钨矿公司的大部分钨精砂,都是通过这种方式由江口对外贸易分局售出,钨砂“交换一次就几十吨,换回布二百多统 (一统二十匹,一匹合五丈)、盐几十吨、几千元的西药材,广益昌的货物都是从外地运到边区,再由我们派武装接收。”④陈毅、肖华等:《回忆中央苏区》,第356页。目前,尚没有资料显示双方交易的具体数额。但从1933年5月承担运输任务的中华钨砂公司苦力运输工会与江口外贸分局签订的钨砂运输合同规定:每月运量约200吨⑤舒龙、谢一彪:《中央苏区贸易史》,第160页。。正常来说,每月的交易量应该与之相当。

赣南钨砂对陈济棠的意义非比寻常。入赣“剿共”一年之余,陈济棠就联系上了当时世界上最大的钨砂买家——德国,并表示希望与德国进行以资源换军火的贸易。第一次世界大战后,中德关系进入了以中国提供农矿产品、德国提供军工及军事顾问为主要合作方式的互惠互利的新阶段。20世纪30年代,希特勒掌权后,德国加速扩军备战活动,对于战备资源的需求急速增长。原料的供给是德国发展战争经济的“瓶颈”,而其所缺少的战略原料基本上都可以从中国进口,特别是钨矿。在继承魏玛时期开拓的中国市场的同时,纳粹德国更加注重从中国获得重要的战略原料,尤其是钨、锑等金属原料。因为对德国军火供应的渴求,德国对于战略原料的需求不仅得到南京中央政府的积极回应,也得到与中央政府离心离德的地方军阀的积极回应,陈济棠就是其中的积极分子。为了巩固地盘、抗衡中央,陈济棠急需加强广东的经济和军事实力,而德国有高质量的工业技术和军火装备,其对稀有金属的需求也使双方的供需要求都非常契合,因此,为争取与德国的合作,陈济棠展开了和南京中央政府的新一轮争斗。

1933年5月初,受陈济棠之邀,德国国防军驻华代表汉斯·克兰抵达广州。1933年7月20日,陈济棠和李宗仁一起与克兰签订了第一份粤德合作协议—— 《中德交换货品合约》。协议规定:德国在广州的潖江口修建系列兵工厂,总价值549.08万元港币;两广以货代币,从签约之日到1935年6月1日,两年内分21期支付; “若不能依期付款须多付延期利息4%”,且“若买方不能履行付款条件……H.K.(即汉斯·克兰——笔者注)对于工厂,应作占有股份计,其股份之额数,等于欠付之款”。⑥中国第二历史档案馆编:《中德外交秘档》(1927—1947),广西师范大学出版社,1994年,第460—465页。1934年7月20日,克兰又与陈济棠签订了一份秘密易货协定:以中国的原料产品交换德国的“工业品”,总额达2亿马克。⑦《中德外交密档》中未见1934年7月20日的粤德易货协定,笔者多方查找亦未见此约,且国内已有研究也未提及此约,但同年9月8日广东当局与克兰签的《防毒面具厂合约》里多次提到双方于1934年7月20日所签“中德交换货品合约”(《中德外交密档》,第468—471页)。可见1934年陈济棠确与克兰又签订了易货合约。次日,双方又签订了在广东修筑铁路、建造现代化的黄埔港码头和船坞的合同。这份协定几乎与一个月后德国与南京政府签订的易货协定—— 《中国农矿产品与德国工业品互换实施合同》内容完全相同,而金额却是后者的2倍。①该协定于1934年8月23日签署,但德方直到1936年4月才批准正式实施。参见〔美〕柯伟林著,陈谦平等译:《德国与中华民国》,江苏人民出版社,2006年,第144页。后者规定:中国每年向德国输出价值360万元的钨砂②参见《中德外交密档》,第331页。,以1933年至1934年间“矿砂在沪价值,每吨以一千元计算”③《中华民国史档案资料汇编 第五辑 第一编 财政经济》(六),第706页。,大约是3600吨。同样,广东方面向德国支付的主要货物也是钨砂,数量当不少于南京政府所提供之量。而且,由于陈济棠与德国签有两份易货合约,因而,在中德钨矿交易中,陈济棠似乎是比南京政府更大的卖家。

陈济棠曾经对德国表示:其重整军备所需要的矿产原料,尤其是钨矿,实际上是垄断在广东省政府手中的。④参见马振犊、戚如高:《蒋介石与希特勒——民国时期的中德关系》,台湾东大图书股份有限公司,1998年,第287、121页。而据柯伟林的研究,克兰之所以对与广东方面合作兴趣浓厚,正是因为他相信:广州提供钨砂的能力丝毫不逊于南京,每年能提供8000吨黑钨矿。⑤参见〔美〕柯伟林著,陈谦平等译:《德国与中华民国》,第143页。克兰在给德国外交部的一份报告中说:“广东及邻省情势从本人去年谈判与结论体验中已获得相当认识,因此首先遴选最富裕的广东作为初步尝试地点,以争取广州政府同德国进行产品交易。广东及其互相友好的邻省 (广西、贵州、湖南和云南)的各种矿砂、煤炭及其他矿产都非常丰富,这些矿产多半蕴藏于许多河洲地域,如欲运往装船之港口并无多大困难……广东省及其邻省对德国经济和德国工业可说是一片取之不尽用之不竭的无限交易宝藏。”⑥转引自辛达漠:《德国外交档案中的中德关系》,台湾《传记文学》第42卷第2期,1983年2月,第124—125页。他在应对南京方面对其与广东合作的不满时,也辩解称:“湘省日趋于粤省控制之下……所有锡铝矿产悉收为粤省掌握中物……辰州之锑矿、衡山之钨矿,亦均为粤省所有…… (粤省)准备现金及较京方优越之组织。”⑦《中德外交密档》,第473页。

且不论克兰对广东方面实力的判断正确与否,广东本省的钨砂产量有限确是事实。据国民党政府实业部统计,1929年广东钨矿产量为3582吨,1930年为2433吨,而同期赣南钨矿的产量分别是5944吨和3805吨,⑧出自《实业部关于钨矿专卖及产销数量价值各情形复军政部函》“最近数年钨矿产地产额及出口数量价值表”,《中华民国史档案资料汇编 第五辑 第一编财政经济》(六),第710—711页。可见,广东本省的钨矿产量与德国人的预期相去甚远,差额必须得由赣南钨矿来补充。对陈济棠来说,最好的结果是能借“剿共”成功占据赣南,然后名正言顺地控制整个赣南钨产区,进而控制从钨矿开采到钨砂外销的全过程。中央红军长征离开中央苏区后,粤军一直赖着不走,令南京方面非常无奈:“以粤政府所辖军队攻陷赣南大庾、崇义等共匪区域,驻防该处,而赣南钨砂遂均向香港出口,由粤省政府设局征税,遂致更无由统制。”⑨《中华民国史档案资料汇编 第五辑 第一编 财政经济》(六),第719页。直到1936年3月,南京方面还不得不承认:“钨砂产地虽在江西省内,但产额十分之八皆受广东军人管理,运由粤省出口”⑩《中德外交秘档》,第240—241页。。这种局面一直持续到1936年夏陈济棠反蒋失败离粤后,方才终结。

总之,1932年至1934年间,中央红军对参与“围剿”的粤军的阻击与袭扰,不仅打破了陈济棠企图一举侵占赣南钨砂产地的如意算盘,还明显消耗了其军事实力。在这种情况下,明里“剿共”敷衍蒋介石、暗里与红军进行贸易成为陈济棠“名利双收”之事。而1933年至1934年间陈济棠接连与克兰签订的易货协定,使他对钨砂的需求无论是在时间上,还是在数量上,都比此前更为紧迫。1934年9月8日,陈济棠与克兰签订的《防毒面具厂合约》再次强调:1934年7月20日双方易货合约的交货原则应在两年内按期实行①《中德外交密档》,第470页。。几乎是在同时,陈济棠就向中央苏区派出密使,并表达停战谈判之意。显然,只靠“武装抢劫”,已经满足不了粤德易货协定的需要,必须兵不血刃地顺利送走中央红军,才能得到稳定、公开的钨砂来源供应。从这个逻辑出发,粤德贸易协定也促成了陈济棠与中央红军在长征前夕的谈判之举。

结 语

据有关研究,中共与陈济棠的正式接触始于1934年夏天。②参见力群:《一个值得查证的重要史实——初期推动陈济棠同红军谈判的中共使者》, 《中共党史资料》第66辑,中共党史资料出版社,1985年,第166页。至10月,双方签订停战协定,并由此决定了中央红军战略转移的路线。这次秘密谈判效率之高、影响之大、意义之深远,在民主革命时期的中共党史上并不多见。和许多地方实力派一样,陈济棠尽管同蒋介石矛盾很深,对中共也保持戒心,但保存实力、独霸广东是其处理粤省内外关系的基本原则。苏区中央政府正是抓住了陈济棠的核心利益,实施统战策略,灵活处理敌我矛盾,战场上与其打消耗战,战场外则以贸易为纽带,加强经济联系,密切双方关系,化敌为友,从而积极主动地争取形势向对己有利的方向发展,使得停战谈判水到渠成。因此,赣粤贸易不仅为赣粤和局铺垫了经济基础,为缓解中央苏区封锁时期的经济困难作出了重大贡献,而且也为长征前夕中央红军与陈济棠“借道”谈判的成功奠定了基础。