个体跨界活动对外包合作初期项目绩效的影响研究——企业间知识利用的中介作用检验

王亚娟,刘 益,王 良

(1.西安交通大学 管理学院,陕西 西安 710049;2.陕西师范大学 国际商学院,陕西 西安 710062;3.上海交通大学 安泰经济与管理学院,上海 200052)

一、引 言

外包是企业将原本在内部进行的活动和过程转移到外部[1],利用外部资源和知识完成相关活动,从而专注自己的核心业务。全球化下高度竞争的市场和技术环境,是促使外包趋势持续发展的根本驱动力[2]。通过将非企业内部核心能力的相关运营活动外包出去,发包企业和接包企业都可以获取和分享专业化分工的利益,将有限的资源聚焦于自身的核心业务,促进利用和重构资源的能力,加深核心知识的深度和广度,这无论对当前我国制造和服务企业还是服务外包企业自身,在参与更激烈的国际竞争、实施产业结构升级这一战略目标过程中,都是提升价值创造能力、塑造核心竞争力的重要途径。自2006年起,我国持续出台了一系列政策支持企业参与在岸和离岸的服务外包活动,包括鼓励政府和企业将非涉密和非核心业务外包给专业企业①,以促进这一全球化背景下具有战略意义的新兴产业发展。但是,对外包形成的企业间关系治理、核心知识泄露、运营依赖性增强等风险的担忧,阻碍了很多缺乏外包合作经验的企业利用此种途径,来提高资源利用效率和获取外部专业能力。

近年来的研究发现,发包方和接包方之间良好的合作关系会提高外包成功的可能,也能增强和提升发包企业持续合作的愿望[3-6]。在实践中,特定发包方和接包方之间反复出现的外包合作现象,使企业间动态关系管理成为研究外包成功因素的重要问题[2]。一般企业间关系会经历探索、建立、成熟和衰退几个阶段[6],在不同阶段,企业主体会用不同行为、过程和控制机制对待合作伙伴。“万事开头难”,探索阶段的双边关系很脆弱,此时的互动体验中,双方都在尝试和评估持续合作关系的潜在价值和风险,因此对进一步发展企业间合作非常关键。“好的开始等于成功的一半”,初期的外包项目对双方来讲,具有“试错”和“干中学”的特点,探索是否在资源和能力上具有互补性,是否能够形成有效的企业间合作机制[4]。在关系建立初期,成功的项目实施和满意的合作过程,能增加双方的合作意愿与信心,积累合作经验,而关系初期的互动,也会奠定未来关系质量和合作模式的基调。相反,未能实现预期的项目绩效和不满意的互动过程,也将直接导致合作关系的终结。因此,初期外包的活动是否能够成功,对建立长期稳定的外包合作关系,实现外包带来的核心能力提升尤为关键。

根据相关文献,对企业间合作关系的治理建立和知识转移的渠道可以从正式和非正式、个人还是组织、紧密还是松散[7]进行划分。在外包合作初期正式合作体系欠缺、合作规范尚未建立时,个人尤其是管理者通过跨界活动建立的双边联系,对信息传递和知识利用能够起到“守门人”的作用,因此成为构建双边动态关系和外包项目效率的关键。但从个体层面研究企业间关系发展中跨界活动对知识利用的影响机制,并未得到足够的重视。本文从企业间知识管理的视角出发,通过区分发包企业和接包企业的核心知识与边缘知识,研究在外包形成的合作初期企业间知识转移及利用的特点,并进一步探讨外包项目接包方个体通过跨界活动影响企业间知识利用效率的机制,并通过实证检验提出的假设,最后,根据分析研究对企业如何有效利用外包活动,聚焦自身核心能力的提升提出相关建议。

二、文献综述与概念框架

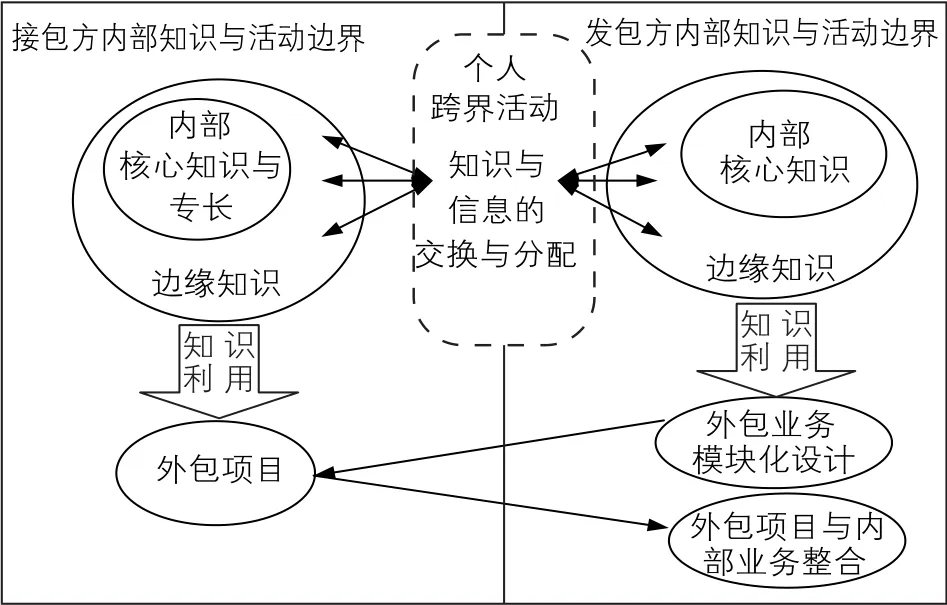

(一)外包合作中的知识利用:模块化与“边缘”知识

从知识管理的角度看,外包活动的目的是当企业的知识边界和产出边界不一致时,为获取必要的外部资源,通过合作使接包企业参与和承担相关的运营活动,跨越组织边界利用企业外部的知识和能力[8],提高发包企业资源利用效率和最终产品或服务的产出效率。现有知识联盟方面的文献,更关注的是如何通过企业间合作实现知识转移,获取和内化外部知识。而外包情境中的企业间合作有所不同,其目的并非通过合作将外部企业的核心专业知识转移到企业内部,而是为了获取被外包部分的产品或服务价值,用最低的成本整合到发包企业的最终产出中。

为了降低合作风险,实现在利用外部知识和能力的同时,保护和增强自身核心知识,发包企业往往通过对外包活动进行模块化设计,减少必须共享知识的数量和深度[9]。“边缘知识”存在于双边企业内部的知识中,发包业务与核心业务知识的耦合部分,其深度和广度由发包业务的模块化构建程度决定。无论跨越组织边界的专业化知识和产出之间存在何种相互依赖方式(共同、连续还是互惠),为保证发包部分的产品或服务能够最终有效地整合到发包企业的产出中,发包企业和接包企业间仍需进行“边缘知识”的传递[10]。这样,发包企业在保持核心知识相对独立的基础上,能利用接包企业专业领域的核心知识获取其产出能力;接包企业也并不追求通过组织学习获取和内化发包方的技术专长,而是以满足发包客户需求为目的,构建和利用自身的专业化优势,传递外包部分的产出价值。因此,无论发包目的是为提高服务质量,专注核心业务活动,还是获取新技术创新,实现业务转型,能否找到保障企业间边缘知识传递的途径,将影响发包企业知识利用的效率,决定外包产出和最终整合的绩效[11]。

(二)松散耦合的补偿观:正式治理机制与个体跨界活动

外包合作的企业间存在着Weick定义的各部分相互响应但同时又保持独立性的松散耦合关系[12-13]。外包合作中,契约治理机制一直被作为重要的治理机制进行研究[14],但由于松散耦合关系中存在着难以避免的不确定性和信息不对称问题,影响了依靠契约治理的效率。同时,外包项目的产出须最终与接包方其他产出部分进行整合,使单靠契约治理难以支持这一知识利用过程。

Poppo和Zenger认为,企业间交易如果仅依靠正式契约,可能会鼓励“钻空子”的机会主义行为,这时,关系治理机制就能对正式契约起到补充的作用[15]。合作中建立的企业间惯例、规范等关系治理机制,还可以支持企业间知识共享。但在外包关系建立初期,双方企业彼此缺乏合作经验,对被外包出去最终又要被整合的产出活动、合作对方的专业化知识和能力、运营特点,以及组织文化和价值观等存在着差异,因此还无法运用企业间惯例和合作规范治理双方的合作行为。

图1 个人跨界活动与外包项目中的企业间知识利用

三、提出假设

(一)个体跨界活动与整体产出角度的初期外包合作绩效

对降低成本、获取外部价值,专注于企业核心能力的外包活动绩效,本身存在着两个评价角度。一方面,接包方是否在期望的时间内以合理的成本和质量完成外包项目;另一方面,是否能将外包业务部分最终有效地整合到发包方产出中,与发包企业业务实现无缝耦合,会最终影响发包企业对项目的满意度。Narayanan等人[17]提出,必须从整体产出的角度来评估外包业务。因此,在外包合作初期,由于缺乏有效的正式机制和程序化企业间惯例,项目绩效就更取决于是否能跨越组织边界,有效的利用对方企业的相关边缘知识。从长期视角看,关系初期的外包项目绩效,还对双方能否建立长期导向和稳定的合作关系提供显示性信号。

依据Leifer和Delbeco对跨界的定义,边界指两个系统的分界线或区域,跨界活动是针对边界内外主体进行的,面对外部影响时,主动保护内部成员,并管理进出系统的信息流、物流和人流[18]。本文根据Tushman的观点,将跨界活动定义为一种跨越既有的组织、技术边界等[19]进行的与外部对象建立关系、不断互动的行为[20]。Leifer和Huber指出,跨界行为通过过滤、缓冲、调节和影响等方式连接组织的内外部,是应对内外部之间不确定性的中介[17]。企业间交互需求越密切,开放程度越高,就需要更加频繁的企业间跨界活动。初期合作项目中的跨界活动,有助于发包企业评估自身和接包企业知识和能力的互补性,判断对方是否具有承接其外包业务所必需的资源,并形成企业间信任合作的氛围;在此基础上,逐步引导和摸索形成组织间的共享知识、“一对一”的合作规范。

承担跨界角色的个体跨界者,要负责与群体外部的个体、群体或组织进行联系和沟通[21]。Friedman等将个体跨界活动所建立的内外部联系职能,划分为任务导向型和社会情绪型两部分。跨界者作为代理人,利用个人知识与内外部成员进行沟通和交互,保证合作行为的任务导向,协调和影响双边活动,建立和维护信任关系,并对企业间改变态度、认知和沟通文化价值观等方面负责[21-22]。初期外包项目的成功与否,将取决于外包项目本身和双方关系建立这两个方面如何受到个体跨界活动的影响。因此,我们提出:

假设1:外包合作初期,接包方个体跨界活动对项目产出绩效存在着正向影响。

(二)个体跨界者活动与跨界知识利用

接包方项目管理者承担的跨界者角色,是维系企业间任务和情绪的双重纽带,要承担信息处理和外部代表两大功能[23]。如谈判活动中的代表、信息守门人等,都在承担信息接收、分配或代理人角色。基于信息处理理论的观点,跨界者承担跨越组织边界进行的信息生成和分配活动,沟通和解决外包企业间边缘知识转移中的阻碍,提高企业间知识利用的效率。

在双边的边缘知识传递过程中,跨界者活动存在两个阶段:

一是与发包企业交换信息。从对方获取规划和实施具体任务需要的特定知识(包括显性和隐性知识、个体和组织知识),更好的理解发包企业需求和发包目标;以对方能够理解的语言,传递自身拥有的专长和能力,解释本团队完成项目的基本方式和控制方法;作为外部代表与对方企业沟通,使其能对团队产出形成合理的期望;对需要的资源和知识传递提出和设定要求,并在项目进行过程中对发包企业更新项目现状和进展。

广义计算主义的主张暗示了这样的观点,即广义的计算认知过程是一种信息加工,随附于“个体+环境”的计算认知过程本质上是一种信息加工过程。这也是广义的计算认知过程较之图灵计算的最大不同,它不是对“未加解释”的符号进行形式操作(这是对图灵计算的经典描述),而是对含有信息的符号进行形式操作。广义计算主义把计算认知过程定义为信息加工过程,为我们扩展计算的定义提供了策略上的指导。

二是对内部成员分配所需知识。为消除和缓解外部不确定性对内部活动的影响,跨界者要对外部信息和知识进行甄别判断,决定以过滤、缓冲、调节、影响等哪种方式连接内外部活动,通过适应性调整,来响应合作企业的需求。发包方的知识需要通过跨界者才能进入组织内部,同时跨界者也要与发包方进行必要的边缘知识共享,避免出现信息不足或超载现象;在此过程中,跨界者充当“守门人”的角色并承担领导和组织的职能,将获取的相关知识有选择地翻译、传递给团队内部有需求的成员,针对问题进行目标设定、分工与协调;项目出现问题时,促进双方拥有不同专业知识的个体进行交互,协调双方成员的共同行动,探索能将现有知识存量重新进行组合的方式,搜寻有价值的解决方案[24]。

除此之外,跨界者与外部组织和人员建立的互动关系也具有情绪纽带的功能。接包方跨界者要和发包企业中与项目有关的各类重要成员建立联系,包括项目的关键客户、项目管理者或高级行政人员等;跨界者对内要与高管、相关职能部门与项目团队成员等进行必要的知识传递,获取对项目实施的支持。跨越企业边界和知识边界进行知识利用的过程越复杂,不可预期的问题和冲突就会越多,个体管理者的跨界活动能够建立企业间和企业内部个体的信任,引导问题和冲突的解决方式,同时也能增加发包方感知到的合作满意度。Barden和Mitchell就指出,有经验的领导者能以其知识、信誉和权力,促使企业间建立相互的理解、信任和承诺,强调管理者的个人因素对建立企业间信任的重要性[25]。因此,我们提出:

假设2:在外包合作初期,接包方个体跨界活动对企业间知识利用存在着正向影响。

(三)企业间知识利用的中介作用

据前所述,在外包关系建立初期,跨越组织边界的知识利用是克服合作关系中的不确定性、促进外包目实现的关键。首先,项目开始前能否识别和预测合作过程中的边缘知识,即企业需要跨越边界传递哪些内部知识,如何实现内外部知识的组合和转化,会受到双方企业认知局限的限制。企业对外包活动的模块化构建程度越高,需共享的边缘知识显性化和编码化程度越高,需共享的知识数量越低,更利于在企业间进行转移;在参与外包活动初期双方缺乏合作经验,或外包模块化构建程度低时,需要跨界者通过频繁的沟通交互才能保证确认和获取外包的边缘知识,才能提高企业间知识利用的效率。

其次,企业间不同的文化、价值观及尚未建立的信任关系,会加剧这种不确定性和专业化差异带来的问题和冲突,严重时甚至可能导致项目的终止。个体跨界活动的意义,就在于能够弥补缺乏稳定的关系治理机制的不足,促进对信息和边缘知识的识别,并在企业间更有效地转移和共享。项目管理者通过与内外部成员的双向沟通和信息分配,在企业间创造和维持一种跨组织和知识界限的氛围,缓解因专业、语言、地理和文化等距离的存在对松散合作关系的阻碍,支持项目过程中边缘知识转移。双边的边缘知识转移既能促进接包方获取发包方对项目的功能性需求,提升对外包业务在最终产品或服务产出中价值的理解,并将其整合入外包项目中,也能提高发包方对外包项目模块的设计、利用和整合能力,从而提高外包成功率。因此,个体的跨界活动要通过促进企业间知识利用的水平和质量,实现设计的外包功能目标,提高整合效率。因此,我们提出:

假设3:企业间知识利用对接包方个体跨界活动与合作绩效的关系起中介作用。

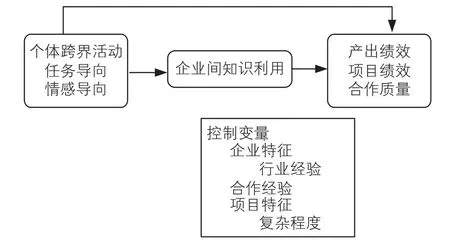

综上,提出本文的概念模型如图2所示。

图2 知识利用对个体跨界活动和外包产出绩效的中介作用

四、实证分析

(一)数据收集

本论文运用问卷调查方法收集数据,进行实证分析。从2011年10月至2012年3月,在西安软件园对从事服务外包的接包企业进行了预调研和正式调研活动。预调研阶段,对3家5年以上的外包企业中6名项目经理和中层人员进行了深度访谈,并就研究问题设计的基本构件和测量题项对问卷进行预测试,测试后现场与被测试人员进了沟通,并根据反馈意见修改了可能引起歧义的题项,删除了不符合中国服务外包企业情境的题项。正式调研是在西安软件园区内注册的服务外包企业名单中,随机发放项目问卷350份。回收项目问卷210份,回收率为60%,再筛除非初期项目等不符合本研究要求的或存在比较严重缺漏项的、没有问卷调查人信息或答题人为非关键信息人等问题的无效问卷,筛选出符合本研究要求的项目问卷114份,有效问卷率达32.6%。

(二)主要构件及测量

本研究主要构件的测量参考了来自于国内外文献中的成熟题项,并根据我国外包企业的具体情况进行了修改。调查问卷用李克特7级量表,从“1”到“7”代表从非常不赞同到非常赞同。个体跨界活动用“关注并及时向项目成员传递客户的需求信息”、“能扮演好内外部的沟通协调角色”、“能根据成员的能力和专长适当分配任务”、“能针对实施中的分歧和问题寻求解决方案”等题项进行测量;项目实施中企业间知识利用,“能将与项目相关的客户知识与已知的相结合”、“能整合协调项目成员的相关专业知识和技能”、“能获取并跨越专业领域运用知识和技能完成项目”等题项进行测量;产出绩效用“更多合作意愿”、“增强信任”、“项目的成本、质量和交货期符合客户需要”、“客户赞赏项目提供的功能和价值”等题项进行测量。

根据获取的数据,运用Cronbach’sa系数检测构建的信度,运用SPSS13.0分析的结果,各变量系数值均大于0.8,满足信度要求。运用探索性因素分析结构效度,所有题项在公共因子上的负荷均大于0.7,KMO值均大于0.8,Bartlett球状检验结果在0.001水平上显著,说明构件具有较好的结构效度。

(三)控制变量

外包合作初期,缺乏企业间合作规范和欠缺共享的边缘知识,会对实现外包绩效带来阻碍,但阻碍程度会受到外包项目特征和双方企业特征的影响。首先,项目的复杂性。复杂的项目本身会带来更多的不确定性,出现未被预期的问题时,需要双方专业化知识间进行更密集的交互。因外包项目设计原因带来更高的双边知识依赖,也会扩大知识共享的广度和深度,通过更多的双边参与、协调、共享信息和共同行动保证项目实施。罗珉等[26]针对制造业企业研究提出,在产品复杂性较低情况下,知识利用可以主要通过单层交换实现,而复杂性较高时则需通过双向交换。其次,发包方和接包方对进行的外包业务是否有行业经验。发包方内部是否进行过该外包业务,接包企业是否有接包该行业业务的经验,能扩展双方拥有的边缘知识,对外包要获取的知识和能力具有足够的“常识”,减少事先非预期的问题发生的概率,缓解不同专业化知识背景带来的沟通问题。第三,合作经验也能提供接包企业对发包企业需求的理解和响应能力,双方是否曾在该行业中与其他企业进行过合作,也能帮其获得必要的行业知识,降低与对方合作的知识门槛。Gefen等将接包方的行业经验视为帮发包方降低风险、提高信任和合作质量的一种信号[27]。在中国情境下的实证也显示出接包方企业的成立年限与企业绩效存在着正向关系[28]。因此,在本研究中,我们将企业特征、合作经历和项目特征作为影响知识利用的控制变量。

(四)实证检验与结果分析

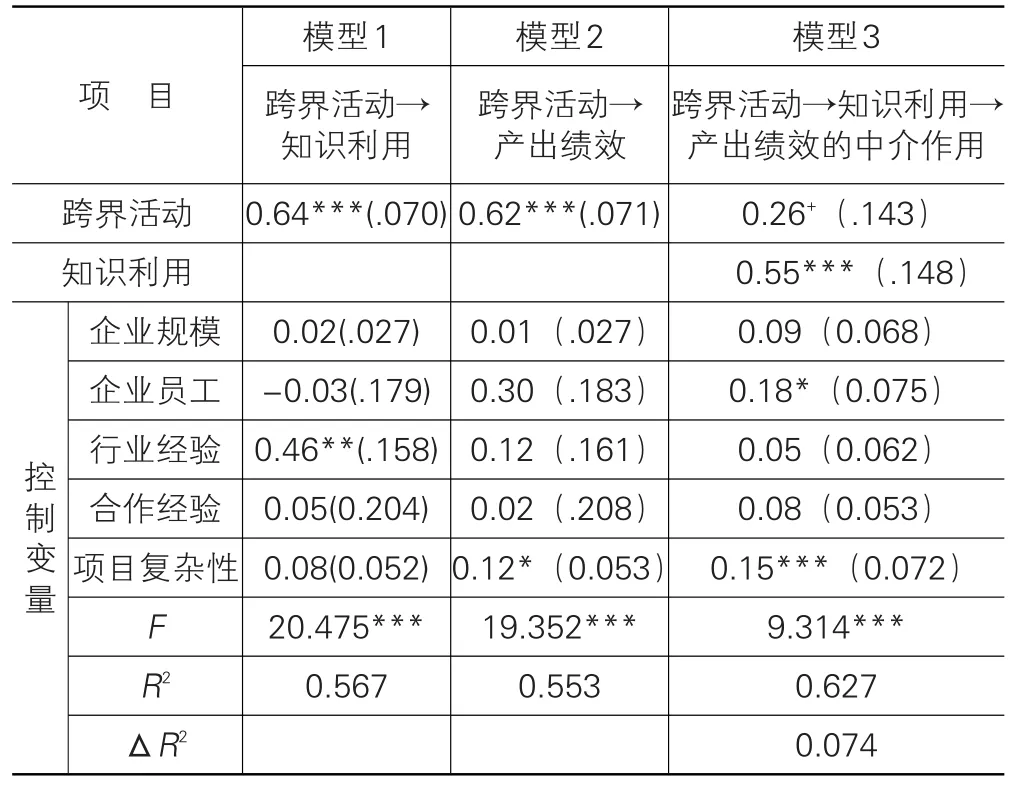

根据现有文献对中介效应的检验程序和方法,用层次多元回归法进行中介变量的检验。结果如表1所示。模型2对控制变量、跨界活动和产出绩效进行了回归分析,结果显示跨界活动对项目产出绩效存在着显著的正向影响(β=0.62,P<0.001),支持了假设1。模型1为对控制变量、跨界活动对知识利用进行的回归分析,结果显示个体跨界活动对知识利用存在显著的正向影响(β=0.64,P<0.001),支持了假设2。

模型3对控制变量、跨界活动、知识利用和项目产出绩效进行了回归分析,结果显示,知识利用对产出绩效存在着非常显著的正向影响(β=0.55,P<0.001),但个体跨界活动对项目产出绩效影响的关系显著性降低(β=0.26,P<0.1),证明了知识利用部分中介了个体跨界活动对项目产出绩效的影响,假设3得到了检验支持。同时,知识利用对个体跨界活动和产出绩效的部分地中介也说明,企业间个体跨界活动对产出绩效的正向影响,主要是通过促进跨越边界的知识利用来实现的,但除此之外,个体跨界活动本身还会对产出绩效产生直接的影响。比如,在项目进行中,个体的跨界活动会影响内部团队和企业间合作的氛围,激励项目团队成员,提高产出效率。

表1 知识利用对跨界活动与产出绩效的中介作用检验

五、讨 论

作为现代高端服务业的服务外包活动,最重要的资源是人力资源。随着对企业层面契约治理和关系治理的优势和局限性认识逐步加深,项目管理者个体进行的跨界活动,在对外包合作关系和项目效率中承担的功能,理应受到更多重视。事实上,这种个体活动在企业间合作中起到的“粘合”作用,是当正式机制缺乏或者低效时的必要补偿,更是形成组织间合作规范的开端。因此,在初期阶段,发包企业对外包活动和核心运营活动进行模块化结构设计(architecture design),建立组织间和知识间的松散耦合关系[29],对发包企业进行架构创新和接包企业进行模块创新[30],提升价值创造能力非常关键。通过支持双边边缘性和通用性知识的转移,更可能实现利用外部专业化知识的目标,也能奠定企业外包业务和核心运营业务中耦合方式的基础。在此过程中,接包企业跨界者利用个人知识,实施跨界功能促进企业间协作,对外包项目的成功以及企业间建立长期合作关系,具有不可替代的价值。发包企业对跨界者个体能力的认知和信任程度,会延伸影响到对接包企业能力的认知和信任。

对接包企业而言,获取、培养更多具有跨界活动能力的项目管理者,以合适的人选作为项目团队管理者来承担跨界职能,能够提高接包企业在外包市场上的口碑和竞争力,应成为接包方关注的关键问题。要通过跨界活动提升项目绩效,首先,跨界者个人必须具备完成项目必需的技术知识和市场知识。其次,跨界者必须具备良好的跨界沟通能力。第三,组织必须给予跨界者相应授权,支持其行使调动内部资源、进行任务导向的领导职能。当然也要意识到,若长期依靠个人跨界者作为企业间合作的中介,也会为企业带来风险。要避免在合作中对特定个体影响力的过度依赖,随着合作关系的发展,将个人化向非人格化、从隐性向显性、从非正式向正式转移,增强合作惯例和规范等企业间治理机制的作用。

理论上,本文在三个方面存在借鉴意义。首先,促进从知识管理视角理解不同合作情境与知识转移对合作产出的影响。不同合作类型(知识联盟或业务流程外包),不同产业(制造外包或服务外包)的知识转移可能对双方企业产生不同影响。Mowery等对企业联盟伙伴的知识转移研究表明,联盟合作可能会增加参与企业技术和知识资源的重叠程度,差异化减小,竞争性增强[29]。而根据本文的分析,外包情境下企业间边缘知识的传递,更可能增加双方企业核心知识与专业能力的差异化和资源互补性程度,从而降低双边关系中的竞争性行为,提高合作意愿和合作能力。其次,企业间关系经历的特定阶段,会相应伴随特定的行为、过程和导向。非正式机制和正式机制在企业间合作关系发展的不同阶段作用不同,在企业间规范、惯例等正式治理机制缺失时,非正式和非程序化的个体跨界活动能起到治理作用。对个体跨界者职能及其与正式机制间关系的研究,还可以进一步拓展到外包之外的组织间合作初期的其他情境中。比如,战略联盟等形成的初期,高层管理者的跨界活动是如何促进知识转移和合作创新的。第三,本文对企业间关系从个体层面对企业层面的影响进行研究,尤其是在合作初期的特定情境下,个体跨界者频繁与内外部参与者进行互动,会对企业层面的合作行为和合作绩效产生影响。通过个体跨界者作为企业代理人,如何影响内部团队和外部合作者的行为、认知和情感过程的分析,沿着这一脉络的研究,也将促进对企业间跨层次影响机制的理解。

注 释:

①国务院办公厅关于促进外包产业发展问题的复函(国办函[2009]9号),详见中国服务外包政策汇编。

[1]Ellram,Billington.Purchasing leverage considerations in the outsourcing decision[J].European Journal of Purchasing&Supply Management,2001,7(1):15-27.

[2]Jussi Hätönen,Taina Eriksson.30+years of research and practice of outsourcing-Exploring the past and anticipating the future[J].Journal of International Management,2009(15):142-155.

[3]Mary C Lacity,Shaji A Khan,Leslie P.Willcocks:A review of the IT outsourcing literature:Insights for practice[J].Journal of Strategic Information Systems,2009,18:130-146.

[4]Jae-Nam Lee,Young-Gul Kim.Effect of partnership quality on IS outsourcing:Conceptual framework and empirical validity[J].Journal of Management Information Systems(Spring),1999,15(4):29-61.

[5]秦仪.IT 外包关系质量研究[J].管理学报,2006(3):669-672.

[6]Sandy D Jap,Shankar Ganesan.Control Mechanisms and the Relationship Life Cycle:Implications for Safeguarding Specific Investments and Developing Commitment[J].Journal of Marketing Research.2000(37):227-245.

[7]Peter Turnbull,David Ford,Malcolm Cunningham.Interaction,relationships and networks in business markets:an evolving perspective[J].Journal of Business&Industrial Marketing,1996(11):44-62.

[8]Robert M Grant,Charles Baden-Fuller.A Knowledge Accessing Theory of Strategic Alliances[J].Journal of Management Studies,January,2004(1):61-84.

[9]Amrit Tiwana.Does interfirm modularity complement ignorance?A field study of software outsourcing alliance[J].Strategic Management,2008(29):1241-1252.

[10]Amrit Tiwana,Mark Keil.Does peripheral knowledge complement control?An empirical test in technology outsourcing alliances.[J].Strategic Management,2007(28):623-634.

[11]Robert M Grant.Toward a knowledge-based theory of the firm[J].Strategic Management Journal,1996(175):109-122.

[12]Weick K E.Educational organizations as loosely coupled systems[J].Administrative Science Quarterly,1976(21):1-19.

[13]J Douglas Orton,Karl E.Weick:Loosely Coupled Systems:A Reconceptualization.[J].Academy of Management Review,1990(15):203-223.

[14]Anandasivam Gopal.Konduru Sivaramakrishnan.M.S.Krishnan.Tridas Mukhopadhyay:Contracts in Offshore Software Development:An Empirical Analysis[J].Management Science,2003,49(12):1671-1683.

[15]Laura Poppo,Todd Zenger.Do formal contracts and relational governance unction as substitutes or complements?[J].Strategic Management Journal,2002(23):707-725.

[16]J.Douglas Orton,Karl E.Weick:Loosely Coupled Systems:A Reconceptualization[J].The Academy of Management Review,1990,15(2):203-223.

[17]Sriram Narayanan,Vaidyanathan Jayaraman,Yadong Luo,Jayashankar M.Swaminathan:The antecedents of process integration in business process outsourcing and its effect on firm performance[J].Journal of Operations Management.,2011,29(1):3-16.

[18]Richard Leifer,Andre Delbeco.Organizational/environmental interchange:A model of boundary spanning activity[J].Academy of Management Review,1978,3(1):40-50.

[19]Michael L.Tushman:Special boundary roles in the innovation process[J].Administrative Science Quarterly,1977,22(11).

[20]薛会娟.国外团队跨界行为研究回顾与展望[J].外国经济与管理,2010,32(9):10-15.

[21]Raymond A.Friedman,Joel Podolny.Differentiation of Boundary Spanning Roles:Labor Negotiations and Implications for Role Conflict[J].Administrative Science Quarterly,1992,37(1):28-47.

[22]Deva Rangarajan,Lawrence B Chonko,Eli Jones,et al.A.Roberts:Organizational variables,sales force perceptions of readiness for change,learning,and performance among boundary-spanning teams:A conceptual framework and propositions for research[J].Industrial Marketing Management,2004,33(4):289-305.

[23]Howard Aldrich,Diane Herker.Boundary Spanning Roles and Organization Structure[J].The Academy of Management Review,1977,2(2):217-230.

[24]Jack A Nickerson,Todd R Zenger.A knowledge-based theory of the firm_the problem-solving perspective[J].Organization Science,2004,15(6):617-632.

[25]Jefferey Q Barden,Will Mitchell.Disentangling the influences of leaders’relational embeddedness on interorganizational exchange[J].Academy of Management,2007,50:1440-1461.

[26]罗珉,王雎.基于组织间知识互动的研究[J].中国工业经济,2008(1):40-49.

[27]David Gefen,Simon Wyss,Yossi Lichtenstein.Business familiarity as risk mitigation in software development outsourcing contracts[J].MIS Quarterly,2008,32(3):531-551.

[28]杨波,殷国鹏.中国IT服务外包企业能力研究[J].管理学报,2010,7(2):199-203.

[29]David C Mowery,Joanne E Oxley,Brian S Silverman.Strategic alliances and interfirm knowledge transfer[J].Strategic Management Journal,1996,17:77-91.

[30]Akbar Zaheer,Bill McEvily,Vincenzo Pettone.Does trust matter?exploring the effects of interorganizational and interpersonal trust on performance[J].Organizational Science,1998(9):141-159.