良渚文化“人鸟兽”合一玉器蕴意新解

文 图 /十 工

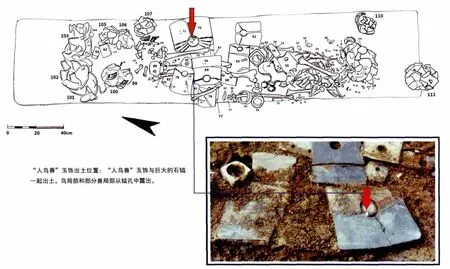

江苏昆山赵陵山新石器时代遗址77号墓出土现场

2007年,南京博物院联合《扬子晚报》,举办了“南京博物院镇院之宝”的甄选活动。在丰富的院藏品中,18件珍宝脱颖而出,若按时代排序的话,名列首位便是出自江苏昆山赵陵山新石器时代遗址77号墓的那件透雕“人鸟兽”玉饰件。2008年它被选作国宝级展品,参加首都博物馆举办的迎接奥运之“中国记忆5000年文明瑰宝展”。2012年,它又远赴英伦,放置于埃塞克斯郡“中国珍宝展”的显著位置。为什么一件不足6厘米的小玉件,竟然让大家惊叹不已?简洁构图下蕴含了什么样的意义,让美术史与思想史研究者沉醉其中呢?另外,在此之前,对于类似尖状的弧形器形,在文物学上多以解绳用途的“觿”命名,或笼统地命名为“挂饰”,但是它准确的名称又该是什么呢?若从良渚先民制造和使用它的角度去剖析,可能会有一些新的发现。本文即是一次小小的尝试。

构图及蕴意

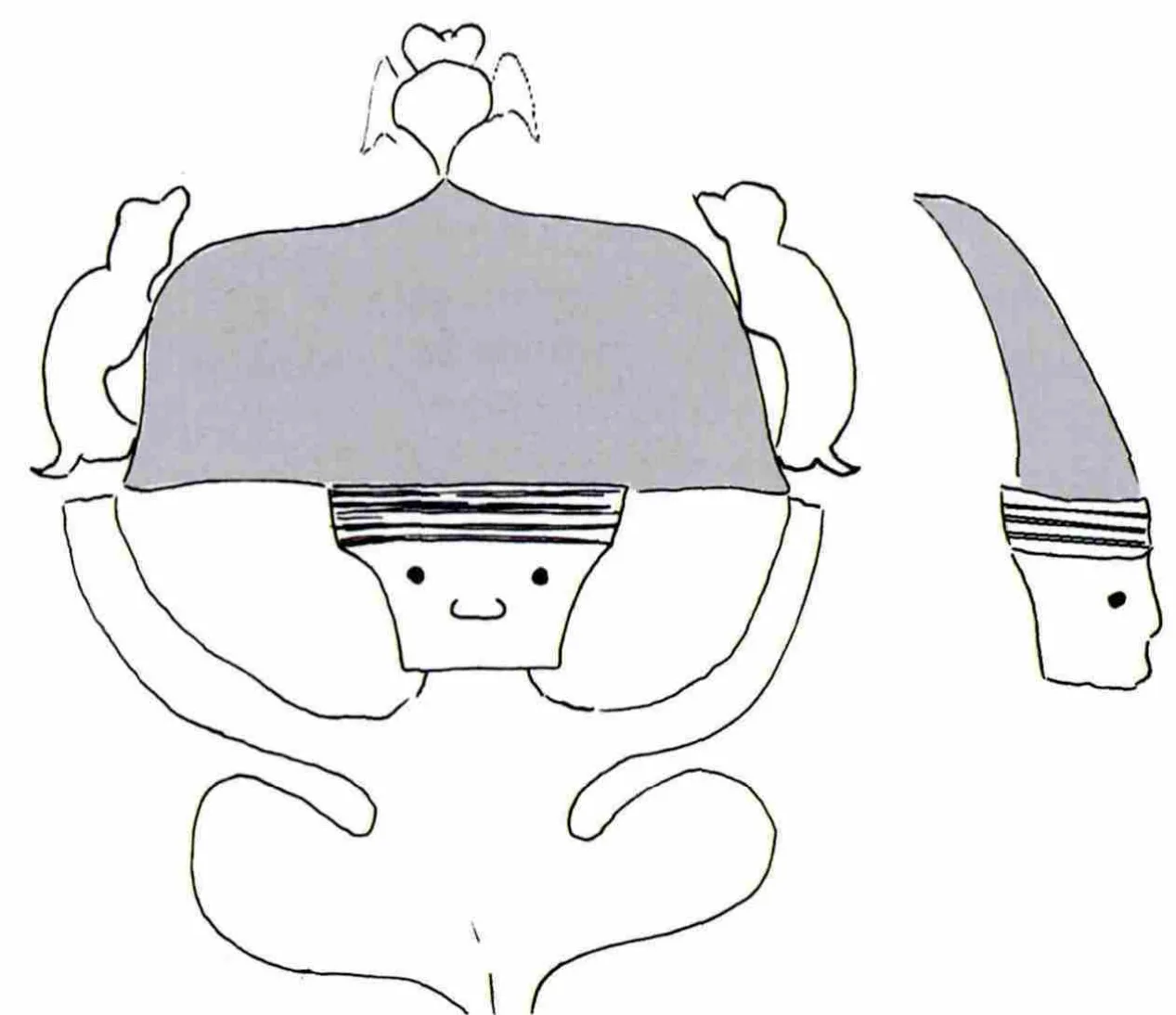

让我们先来了解一下这件玉饰件的基本情况:它仅长5.08、宽2.95、厚0.32~0.48厘米。玉质呈浅绿色,不过大部分已经受沁呈鸡骨白色,不透光,表面少量红褐色沁斑。它整体为弧条型片状,顶端偏厚,底端较薄,除镂孔处侧边外,均经过打凹抹边处理。整体可以分成上、下两部分,上部为该器的主体图案区域,两侧纹饰相同,下部为突出的榫头。主体图案顶部为一只立眼平视、长吻翘尾的小鸟,它的胸部下垂,做蹲踞的栖息状;下面匍匐的小兽与鸟腹下部相接,且前、后脚分别立于下方人物头部;人物头带 “羽毛”头冠,冠顶与小兽相接,颜面内凹、翘鼻,下颚微突出,颈部很短,胸部却凸起,手臂后举与兽尾部相接,人物下体作屈膝蹲踞式。除镂孔的内部,整体玉饰上打磨出平整的玻璃状光泽,靠近“尖头”部分有多个打磨粗糙面。

觿:古代用骨或玉制成的解绳结的锥子,也用作佩饰。

玉器之所以受沁,实质上是受自然环境下的风化作用与浸蚀作用所致,通常需百年以上方能受沁。

白沁现象(俗称钙化):玉器经长期风化作用,在器表或孔隙内附着一些白色粉末,或生成一层白色松软的包体。闪玉白化后,比重常常会变轻,硬度也会下降。凡入土时间长的高古玉,或因水土环境、或因玉质较次,造成白化严重,而呈鸡骨白、象牙白,甚至会完全腐化变质。“人鸟兽”玉饰件即是受白沁后呈鸡骨白色。

类似的还有黑沁现象(俗称黑漆古、水银沁)、红沁现象(俗称血沁,如“枣皮红”、“洒金沁”)和土沁现象(如“老甘黄”、“松香沁”)。

若经细致观察:人物羽冠部分的长条状凹槽一侧边与短侧面凹槽相接,另一侧面与短侧面略显错位;人物一侧臀部保留短小的切割痕迹;镂孔内面,保留的制作痕迹不明显,仅在人物手臂的较长镂孔处,保留有类似线切割痕迹。这些均说明此件玉饰是由手工并借助简单的工具琢磨而成。

鸟儿停留在人冠帽尖端的羽翎上,似乎在遥望。鸟是人类伴侣,它们展开翅膀在空中飞翔,展示神奇的魅力,不能不让人感到神秘和崇敬。良渚先民观察着鸟儿的一举一动,获取有关节令、时辰、天气等等自然界的变化信息。在浩瀚的天穹中,光芒四射的太阳威力最大,先民们把太阳作为上天世界的主神。自由自在飞翔的鸟儿,与太阳最为接近,人们便认为鸟儿正是太阳的精灵,神鸟是太阳神的化身。

若犬若豕的走兽,头上尾下的向上攀爬,利用前后肢与冠帽的巧妙相接,将人与鸟、兽关联起来。而走兽则又是与大地最亲近的神灵,他们奔走于旷野、山峦之间,与先民的生活密切相连。其中部分种类被驯养后,或是成为人类的朋友,或是成为为人类提供生活保障的食物来源,与遥不可及的飞鸟相比,它们与人类的关系更实际、也更加密不可分。

鸟局部

兽局部

人局部

人居于最下端,也是构图的基础,冠顶为鸟,手托走兽。我们可以从众多良渚时期的蹲踞状人物形象中推测,冠带羽翎的他(她)一定是一位具有崇高地位的人物,他(她)这一番异常于生产或者生活状态的肢体动作,所表达的应该是某种具有特殊意义的行为,也许我们可以将其看作为一种“仪式”。而这种仪式所要表达的是对太阳崇拜或鸟崇拜,与大地崇敬的交融,形成了自然神与通神人物合并的崇拜模式。

很多学者认为,这件由人、鸟、兽组合构图的玉器寓意,正体现了“天地人合一”,也可以解释为良渚时期的显贵者们借助鸟和兽这些有灵性的伙伴,集祖先、天、地于一体,上天通神,崇敬山川。这预示着良渚先民们逐步脱离原始单一信仰的宗教观念,迈向系统的神灵崇拜。无怪乎众多热衷于玉器、美术史及思想史的学者对它长久不衰地沉醉研究与痴迷探索 。

赵陵山“人鸟兽”玉饰展开想象图

反山玉琮神人兽面像从长江下游地区新石器时代良渚文化其他墓葬出土物来看,当时的人们似乎对将自然神与通神人物合并有着特殊的执念,借此表达对自然的崇拜。

正名

当我们从这件玉器的构图大致推想出其所表达的寓意后,接下来,它的用途便成为了我们亟待解决的问题。当然,讨论一件器物的用途,不能不思考它们原本使用时的状态,而对于墓葬,就不能不去了解它出土时的状态以及与周边伴出物的关系了。

根据赵陵山77号墓的出土情况,墓坑内发掘出长方形的葬具(即棺材),在清理完盖板后,才显露出层层叠压在墓主人身上用以随葬的石钺。“人鸟兽”玉饰件则被一件大石钺掩压着,鸟与部分的羽翎从这件大石钺的孔部露出;玉饰有部分压着另一件石钺的刃部。所以玉饰件无疑应出于葬具内部,发现时与墓主的相对位置是位于右腿胫骨外(右)侧。

巨大的石钺与“人鸟兽”玉饰同时发现并不是巧合。钺,在石器时代是一类脱离于实际生产的具有一定权力或者礼仪象征意义的器物。与玉饰同时出土的这件石钺孔部涂饰着朱砂、表面打磨有玻璃状光泽,且为良渚文化中目前发现的尺寸最大者,在早期的研究讨论里,一般将“人鸟兽”玉饰认为是这件巨大石钺、甚至具体到为钺孔内的装饰品。但实际上,依据最新资料,它被钺所掩压,只是部分于钺孔露出,由此可知道,“人鸟兽”玉饰在发现时与大石钺的空间关系并不是同一个层面。那么,所谓玉饰原本是立于大石钺孔部的推论便有可能不成立。

我们再来仔细观察“人鸟兽”玉饰的细节:上部是严谨的、具有深邃含义的构图,而下部——“人”脚部的穿孔周边,光洁的抛光戛然而止,余下的是打磨毛糙的棱面状。按照当时制玉水平,处理这些磨痕不是难事,所以这可能是制玉工匠为考虑其完工后的功用,有意识保留的痕迹。在此,我们当然有理由去认为此处的穿孔并不适合穿绳佩戴,这与先前所提及的“觿”的使用也并不契合;最重要的是,当穿绳佩戴后,所有的上部构图将会180°的反转,不符合人类通常的审美方式,并且无法合理地解释穿孔周边刻意保留的磨痕。

综上,考虑到鸟在顶端、人脚穿孔向下的图像构成,以及穿孔处周边保留粗糙磨痕的尖状类似“榫头”,我们推断,此类一端带有榫头的玉饰件,其使用时安装复合方式应该与玉锥形器(良渚时期一类尖状长锥形的玉饰件)和玉端饰(以复合的方式安装于其他器物的上下端)类似,均由榫头一端以复合方式插入另一物体卯孔内,并且大多有横穿过销孔的销钉加固。但从造型上看,这类象形的饰件可能存在与锥形器和端饰不同的使用功能,为了区别于后两者,我们暂命名为“人鸟兽”玉插件。

玉插件在严格意义上说同属于玉端饰,而将前者划分出来,主要是因为它的使用方式上应仅限于顶端,且从造型来看相对通常装饰品而言,更具有特殊的意义。以“人鸟兽”玉插件为代表,人体蹲踞的形态或许正表达了通常在高等级玉器上所刻划的正面神人兽面像的侧视;而另一件著名的人形镂空玉器,发现在与赵陵山遗址相距不远的张陵山遗址与赵陵山77号墓葬时代相近的一座墓葬当中。将其与“人鸟兽”插件相比,除了没有见到顶部的蹲鸟以外,攀爬的走兽也没有具象地表现出来;而在安徽马鞍山市的烟墩山遗址中,同样见有类似的人形玉器,形态则更加抽象,可以推测赵陵山所发现的“人鸟兽”玉插件,可能是这些抽象玉制品灵感的来源。

复原与使用

这件“人鸟兽”玉插件的下端虽没有类似锥形器突出的榫部,但依据近底部近乎尖状的粗糙部分及圆形的销孔,能够推想出其插榫时的形态:

“人鸟兽”玉插件位于复合杆状物(可能是竹木类制品)的上端,在杆的顶端事先钻有銎孔(安装柄或装饰物的小孔),再将“人鸟兽”玉插件的下端尖部包括毛糙部分插入銎孔当中,可能在銎孔内涂抹有粘黏物,最后利用销孔横向将玉插件下端与杆子销卯严密。同一墓中,在发现“人鸟兽”玉插件向北近50厘米处,发现一件制作精美的玉端饰,或许我们可以推测“人鸟兽”玉插件和玉端饰原本就属于同一件器物。

2011年在上海福泉山吴家场良渚文化墓地中,发现底部加有端饰的弧形象牙“权杖”,考虑到“人鸟兽”玉插件具有弧线形的外部轮廓,所以连接插件与端饰的杆状物很有可能具有弧形的弯曲,如此一来弧形所造成的倾斜也能将人、鸟放置于移动的不同观察视角,让该玉件更加具有灵动性。

余言

在史前考古发掘中,不仅能发现大量能够证明它们所属年代的常见器具,而且会发现一些令研究者们匪夷所思的新器物。史前时期没有文字记录,我们无法通过当时留下的文字去感知那个年代。对于那些器物功用与命名的探讨,需要一丝不苟的田野考古清理技术与敏锐的观察能力,并利用考古现场层位、痕迹与伴出物的关系,加上研究的经验来拼凑、还原一个活态的历史。

具象器物的复原研究仅仅是考古学器物研究的一个方面,小文即是以管中窥豹,聊以引玉。A