麦金对心身问题不同解释的批判

徐立江,檀沐延

(华中师范大学马克思主义学院,武汉430079)

心灵哲学的主要问题之一是“心身关系”问题。自笛卡尔以来,很多哲学家都为解决这一难题而煞费脑力,然而最终的解释并不让人满意。对此,麦金在批判的基础上,提出了自己的心灵哲学思想,被称为“新神秘主义”。本文以麦金对意识解释的批判为主线,勾勒出当代心灵哲学对意识解释的图景。

意识问题是心身问题的硬核,如果我们能够理解意识是如何从大脑灰质中产生的,它是如何与大脑发生联系、到底如何存在的、又是如何转变为实存的,等等,那么我们对心身问题的解答也就成为可能。麦金认为,对意识的解释可以分为五种:取消主义式、二元主义式、唯心主义式、泛心主义式、新神秘主义式。解释方案虽然很多,但没有哪一种是大家广泛认同的。难道说心身问题本来就是一个假命题吗?麦金认为,我们不能匆忙地肯定或者否定,要对每一种解释进行考察,找出它们为何不能被接受。

一、取消主义式的解释

心灵哲学中有一种还原论的极端形式——取消主义,丘奇兰德夫妇是取消主义的代表。但这里所说的取消主义式的解释还包括其他的还原论,例如哲学行为主义、同一论。因为他们都认为心灵不是独立于自然而存在的“幽灵”,要求把心灵还原为一种自然的或者可以观察的存在。以丘奇兰德夫妇的取消主义为例,他们认为我们日常所使用的命题态度(信念、希望、意图等)是前科学的,是人类在原始社会(对神经科学认识相当匮乏的情况下)形成的行为预测解释方案,这种猜测相互矛盾,并且几千年来没有任何发展;虽然它在一定程度上能解释人们日常生活中的心理状态,但是这些命题态度就像“燃素”一样,最终会被神经科学代替。也就是说,我们心灵所使用的一些概念是错误的,真正的存在是神经活动。

这种学说如此的极端,以至于它刚刚诞生就受到哲学家的猛烈批判。如果真的按照丘奇兰德夫妇所预言,那么小说就是一大堆脑神经活动,我们的诗歌或者《蒙娜丽莎的微笑》都成了毫无意义的大脑神经活动的复制。因此,麦金宣称,取消主义式的做法其实是在宣扬“人就是愚蠢的僵尸”。[1]虽然民间心理学(folk psychology)的解释有很多矛盾的地方,但这并不代表它所使用的命题态度就是错误的。因为每一个命题态度都不具有普遍性,都是和具体环境紧密相连的。对物理主义的另一个挑战是“感受性质问题”,例如杰克逊的“黑白玛丽”思想实验:这个对视觉神经生理学十分精通的科学家从黑白世界突然进入到有色世界,当她看到蓝天时,尽管能够用十分准确的科学语言描述这一现象,但不能否认,她的的确确有了新知识。这说明物理主义是不完善的,存在它不能解释的东西,并且这个东西和意识相关。[2]

哲学行为主义和同一论与极端的取消主义类似,哲学行为主义以维特根斯坦和赖尔为代表。他们指出,我们的心理活动可以分析为我们的行为或者行为倾向。同一论以斯玛特为代表。他们指出,心理活动其实就是脑神经活动,我们可以用脑神经科学的语言和心理学的语言来描述这同一状态。这三者都有一个信念,即世界是简单的,可以用物理科学式语言来描述,但是世界比他们所认为的更加丰富多彩。因此,麦金指出,对于这种解释路径我们只好放弃。

二、二元主义式的解释

如果承认意识现象的存在,另外一个难题就随之而来——意识与身体是如何相互作用的?这个问题首先被笛卡尔提出,但是他并没有给出令人满意的答案,而且他的“实体二元论”思想早已被学界所抛弃。现在的二元论以属性二元论为主,它们的特点是承认意识或心灵的存在,但并没有对此作出本体论承诺,例如突现论、副现象主义、解释主义。我们以副现象主义为例进行介绍。

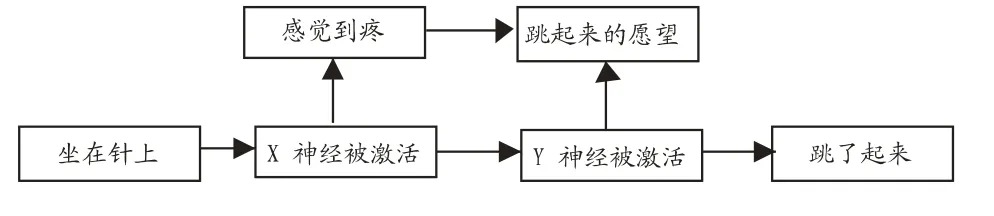

副现象主义承认意识的存在,但又指出意识在因果链中不起任何作用。这正如汽车在刹车的时候有声音相伴随,但是这个声音并不是停车的原因。意识就和刹车时产生的声音一样,虽然存在,却仅仅是脑神经活动的副产品。这就回避了意识和大脑相互作用的难题。既然意识是副产品,那么意识之间的因果作用是不是就不存在了?我坐在一个带有竖立的针的椅子上,然后就跳了起来,这可以解释为坐到针上,X神经被激活,产生了疼的感觉;随后Y神经被激活,产生了跳起来的愿望(如图1所示)。我们在这里找不到反驳的理由,但是一旦处于实际环境中,就会发现我们的选择和信念有着千丝万缕的联系。你相信天会下雨,而且你怕被淋湿,那么你就会带伞,但是如果你不怕被淋湿,你就不会带伞。我们的每一个选择都会有一大串信念作为前提,如果意识真的是副现象的话,我们就会陷入解释的无限倒退。当然我们也可以承认意识之间的相互作用,并且坚持意识是大脑的副产品,如此一来,我们就会陷入多重原因决定的困境(如图2所示)。[3]

图1 副现象论指示图

图2 突现论指示图

这些都在说明二元主义的一个难题,即“心和身在哪一点会相会——心灵怎么影响大脑?大脑怎么影响心灵?这系统的相关和相互作用源自何处”?[1]换句话说,二元论即要承认物质和意识的区别,又要说明这两个本质不同存在是如何作用的?突现论和解释主义也对这一问题进行了集中的讨论,他们想一方面承认意识的存在,另一方面把世界的本原看作是物质,这些解释方案最终都陷入了心身关系的因果困境。麦金指出,他很欣赏二元论,至少二元论指出了心身难题而不是回避它。①麦金在《我们能解决心身问题吗?》一文中指出,我们对意识的解释可以分为两种,一种是建构性的(例如功能主义),一种是二元论式的。这两者他更加欣赏二元论式的。因此,我们只好承认二元主义式解释也存在诸多问题。

三、唯心主义式的解释

对于心身问题,有的哲学家只承认意识的存在。“物是观念的集合”(贝克莱)就是这样的学说。我们所看到的东西除了我们的观念之外,还有别的东西吗?即使是还存在别的东西也和人类毫无关系,因为它们在我们的认识之外。唯心主义的观点虽然不能被人们所接受,但是我们对它的反驳也是困难重重。甚至有哲学家称,你可以用脚踢石头来证明这个世界的存在。这样的反驳软弱无力,只能成为笑柄。现在假想我们的世界就是意识流,所有的存在都是幻觉,宇宙大爆炸也只是宇宙精神的一个喷嚏。问题是这个意识产生于何处?我们可以从两条路径来解释:第一,考察意识的历史来发掘意识的产生,但是人们并不能回到宇宙历史第一次产生意识的刹那;第二,考察地球上的生物出生前或出生时产生意识的刹那,这条路依然走不通,因为幼崽并不能描述自己产生意识的刹那。如此以来,意识的产生就是一个谜。换句话说,唯心主义把人类带入了新的困境。

唯心主义式的解释说明了意识对人的重要作用,但是它同取消主义式的解释一样过于极端而不能被认可。我们对此的反驳即使不起作用,也不能接受物质世界不存在的预设。人们怎么可能把自己看成是宇宙精神的幻想呢?那样他们的存在又有什么意义(当然这是相对于无神论者而言的)?唯心主义作为历史上的存在早已被尘封,但也不能忽视它对意识问题的奇思妙想——唯心主义式的解释揭示了意识存在的种种形态,例如感受性质(qualia)。因此,麦金承认这条解释道路具有一定的吸引力。[1]

四、泛心主义式的解释

泛心主义与唯心主义不同,唯心主义只承认意识的存在,而泛心主义还承认物质的存在。世界万物都含有意识的种子,因此对意识问题的解释就成为了可能。我们可以说,意识和物质一样,在宇宙大爆炸之前就已经存在,它们本来就是结合在一起的东西,正如水本来就是氢原子和氧原子的结合一样。这种思想在哲学史上有重要地位,也被当代的部分哲学家所接受,例如功能主义、非笛卡尔式的二元论①非笛卡尔式二元论就是承认世界是二元的,但是物质和意识并不相互独立,两者是紧密结合在一起的。都有泛心论色彩。在这里我们以功能主义为例说明它所面临的挑战。

功能主义的一个基本命题就是“可多样实现性”。疼痛在人身上表现为A神经被激活,在其他动物身上则可能表现为B神经被激活。可以进一步设想,只要知道相类似的机制,我们就可以制造出类似的感受疼痛的机器。那么我们是不是可以说这个机器本身也带有意识?再看这个例子,假设有两个互不相通的房间,房间里有两个电脑可以联网,A和B两个人通过电脑对话。对话过程中,B临时有事,就用电脑中的某个程序与A继续对话。A并没有发现B的离开,他认为与他对话的始终是一个人。那么意识就可以用程序来代替,也就是说,所谓的意识其实就是和电脑程序相类似的东西。世界上的任何东西只要能运行这套程序就可以说它具有意识。这一思想具有多方面的意义,也面临诸多挑战,其中塞尔的“中文屋论证”②塞尔的“中文屋论证”虽然也存在着诸多争论,但它指出了功能主义的致命的缺陷——即功能状态缺乏语义特征。备受关注。中文屋论证的内容如下:有一个只懂英语不懂中文的人,他在一个密闭的房间里,手里有一套编辑好的英文说明;屋子外面的人用汉语提出一些问题,传到屋中,他通过英文说明把手中的汉字进行排列,形成对问题的回答,正好能得出标准答案,那么我们就认为屋中的人也懂汉语。这个论证旨在说明程序虽然具有语法特征,但是并不具有语义特征,而人的意识具有语义特征,因此功能主义是不正确的。[4]或者说,意识不是每一个东西都能够拥有的。麦金说,我们在自然界的确找不出意识广泛存在的根据。[1]我们可能对着一块石头诉说自己的心事,但是石头所承担的角色是我们意识所赋予的,而这个石头本身并不能觉察到什么,甚至这块石头本身就没有觉察的能力。

其他的泛心主义式的解释都没有超越功能主义所构建的体系,即世界万物是有意识的,意识和物质并行存在,并且它们的相互作用在宇宙大爆炸时就已存在,然而哲学家在探讨人工智能的过程中,逐渐发现泛心论的假设存在缺陷,即不是所有的物体都有意识的种子。

五、新神秘主义式的解释

麦金是心灵哲学中新神秘主义的代表,他指出意识难题是不能解决的——无论是建构性的解释还是二元论式的解释都得不到广泛认同,我们不能解决意识问题不是因为外部自然而是由于我们自己(我们没有解决意识问题的认知能力),因此只好用“神秘的自然”③麦金在《机器中有没有幽灵?》一文中的原文是:“我用乔姆斯基的‘神秘的自然’来描述我的境地。”来描述这样的处境。后来,麦金被欧文·弗拉纳根称为是“新神秘主义”。麦金并不反对这一称号,但是提醒大家不要因此把他和哲学史上的神秘主义等同起来。

首先,麦金的新神秘主义思想是通过论述意识问题而展开的。麦金写过很多论著,其中的心灵哲学思想影响更加广泛。从他的学习过程我们知道,他最早学习的是心理学(毕业论文主要是关于乔姆斯基的学说),后来进入牛津大学学习哲学,其论文的主题是唐纳德·戴维森的语义学。1989年,他的文章《我们能解决心身问题吗?》提出,我们应该对人类智力进行考察以解决心身问题。在《神秘的火焰:物质世界的意识》中,他又对这一观点作了非技术性的解释。这些都和意识问题密切相关。

其次,麦金在考察人类智力的过程中引入了一个新的概念“认知封闭”。①认知封闭:一种心灵M相对于性质P(或理论T)是认知封闭的,当且仅当由M掌握的概念形成程序无法扩展到对P的把握(或者对T的理解)。参见邱仁宗《国外自然科学哲学问题:1992-1993》,北京:中国社会科学出版社1994年版,第365页。这个概念旨在表明心身问题是自然界存在的一个现象,并不值得我们多么惊讶,但是由于人类的认知结构使我们不能有效地解答这一问题。在论证过程中,他指出,我们认知的封闭并不能证明大脑产生意识的自然属性不存在;另一方面也不能苛求人类的认知能力可以解决我们遇到的所有问题,虽然我们不能解决心身难题,但这并不妨碍我们能够认识这一难题的存在。需要我们注意的是,麦金对能否解决心身问题的结论是——“能或者不能”。[5]

最后,麦金一方面论述了人类认知能力的局限性,另一方面又试图解决心身问题。如何解决这一难题?麦金提出了三个方案:新脑、②新脑就是构建不占空间的大脑,意识问题能通过新脑来解释。基因工程、心智建筑术。然而这三个方案中前两个方案是不可取的,因为我们不可能有“非空间性的大脑”,也不可能全面地了解我们的基因。唯一可行的方案是“心智建筑术”。心智建筑术就是指“以现有心理学为基础,利用模型理论和目的论,即探讨心理系统是怎么被建造的”。[6]我们可以通过对这种模型关联的探索来解决意识难题。

通过以上论述,我们发现麦金的神秘主义思想是和自然主义紧密结合在一起的。正如麦金所说,科学的发展并没有消除神秘主义,相反,神秘主义影响的范围仍然十分广泛。以物理学为例,空间、时间、物质、运动等等都是神秘主义的温床。对于意识问题更是如此——神经科学日益发达,但在大脑中却找不到任何“意识幽灵”的存在。因此,麦金说:“对于已知,更多的是无知。”[1]

[1]Colin McGinn.All machine and no ghost[J].New statesman,2012,(2):40 -41,43.

[2]高新民,储昭华.心灵哲学[M].北京:商务印书馆,2002:85-86.

[3][美]约翰·海尔.当代心灵哲学导论[M].高新民,等译.北京:中国人民大学出版社,2006:26-46.

[4]陈嘉明,田平.实在、心灵与信念——当代美国哲学概论[M].北京:人民出版社,2005:199.

[5]Colin McGinn.Can wesolvetheMind-Body problem[J].Mind,New Series,1989,(7):349 -366.

[6]刘明海.麦金的新神秘主义研究[J].自然辨证法研究,2010,(6):25 -30.