新型装备作战指挥信息系统军事需求论证的反向分析方法

刘 一,罗小明,姚宏林

(装备学院,北京 101416)

武器装备作为军事斗争的物质手段,其发展有两个主要动力源:一是来自科学技术进步的推动力,二是源于军事作战需求的牵引力[1]。军事作战需求是新型作战力量装备建设的逻辑起点、主要依据和基本动力。为了克服军事作战需求与新型装备作战能力生成之间的瓶颈,提升部队基于信息系统的体系作战能力,走出武器装备创新型发展之路,必须对现行武器装备军事需求论证方法和手段进行创新[2]。

武器装备军事需求论证是指在未来一定时期内,为完成所担负的作战任务,对武器装备建设提出的基本要求而进行的一系列逻辑推理和分析过程,最终形成对未来一定时期的武器装备军事需求构想或方案[3]。军事需求论证是新型作战力量指挥信息系统建设的重要环节。它不仅是指导开发人员把握作战部队需求的主要阶段,还直接影响着后期工程的进度和经费预算,甚至是系统评估验收的主要依据。因此,对于指挥信息系统军事需求论证方法的研究越来越重要。

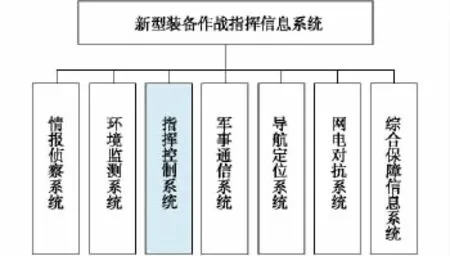

1 新型装备作战指挥信息系统构成及功能

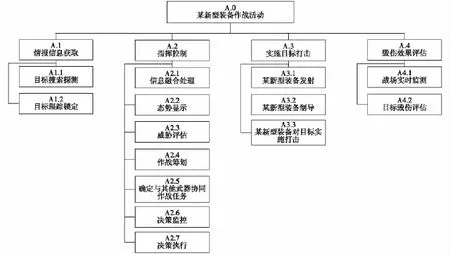

新型装备作战指挥信息系统是由功能不同且互补,地理上分布(覆盖),运行上相对独立的情报侦察、环境监测、军事通信、导航定位、指挥控制、网电对抗、综合保障等系统,依据基于信息系统的体系作战能力建设目标进行集成、交互、协作而形成的、动态演化的系统集合[4-5]。新型装备作战指挥信息系统具有体系倍增能力,其构成如图1所示。

图1 新型装备作战指挥信息系统构成

1)情报侦察系统 主要获取与新型装备作战相关的情报信息,运用地基(海基)、空基、临基、天基等多种探测手段,对所有可能对新型装备作战构成威胁的态势、情报进行事先感知并告警,从而辅助作战决策和作战效果评估。

2)环境监测系统 对新型装备作战空间的地形、气象、水文、网电等环境进行监测。

3)导航定位系统 一方面为指挥控制系统提供新型装备作战中的定向定位,以及所需的作战人员、武器装备、装备保障定位等信息;另一方面为新型装备精确制导提供实时的目标信息并辅助寻的,提高新型装备打击目标的精度。

4)军事通信系统 它是军事信息流动的媒介,是新型装备作战军事信息有效传输的专用系统,主要由地(海、空)基通信系统、通信卫星、中继卫星等完成。

5)指挥控制系统 它是新型装备作战指挥信息系统的神经中枢,主要具有信息存储、融合处理、态势显示、威胁评估、作战筹划、决策监控和决策执行等功能。指挥控制系统通过数据链系统与打击武器平台和系统相链接,对新型装备作战流程进行监控,实现决策向打击武器系统的延伸,从而促进“侦、控、打、评”回路的产生,是新型装备体系作战能力生成的重要基础和纽带。

6)网电对抗系统 与信息对抗系统功能相似,本质上都是为了获取信息优势而进行的主动或被动的对抗行动。

7)综合保障信息系统 包括支持新型装备作战所需的气象(如天气、温度、湿度)、空间环境(真空环境、中性粒子环境、等离子体环境、辐射环境、微流星体/轨道碎片环境)、测绘(如地貌、海拔、大地坐标测量)、作战保障、装备保障、后勤保障等信息的获取、处理,以及指挥信息系统中各种信息的管理和维护等方面。

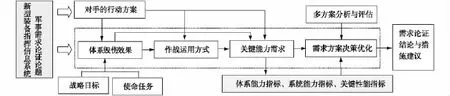

2 基于反向分析方法的军事需求论证框架

基于反向分析方法的指挥信息系统军事需求论证的基本思想是[6]:一是着眼体系作战效果,影响对手作战体系达到其所希望的状态;二是从战略目标、体系作战效果和对手的可能行动方案出发,反推指挥信息系统的作战运用方式和作战行动集,提出指挥信息系统的体系能力指标(Measure of Capability for SoS,MoCSoS)、系统能力指标(Measure of Capability for System,MoCS)和关键性能指标(Key Performance Parameters,KPP);三是采用多方案分析(Analysis of Alternatives,AoA)方法,对指挥信息系统需求备选方案进行评估、优化;四是形成“体系作战效果—作战运用方式—关键能力需求—需求方案决策优化”的军事需求映射机制,实现军事作战需求向武器装备发展要求与作战使用的前瞻性映射。

基于反向分析方法的新型装备作战指挥信息系统军事需求论证过程如图2所示。

图2 基于反向分析方法的指挥信息系统军事需求论证过程

体系结构是影响新型装备作战指挥信息系统有效运行,并体现新型装备作战效能的必要条件,其可以从全局和根本上理解指挥信息系统内在规律,为新型装备作战过程研究、指挥信息系统顶层设计和设备研制提供理论支持[7]。国防部体系结构框架(Department of Defense Architecture Framework,DoDAF)是一种由美国国防部开发、描述规范化体系结构的方法,其定义的体系结构产品构成了体系结构设计的基本语法规则,是设计或开发体系结构的指南[8]。目前,体系结构已经从理论研究阶段过渡到了实际应用阶段,实践证明,体系结构对提高系统效能,实现一体化指挥信息系统有较强的支持作用[9]。

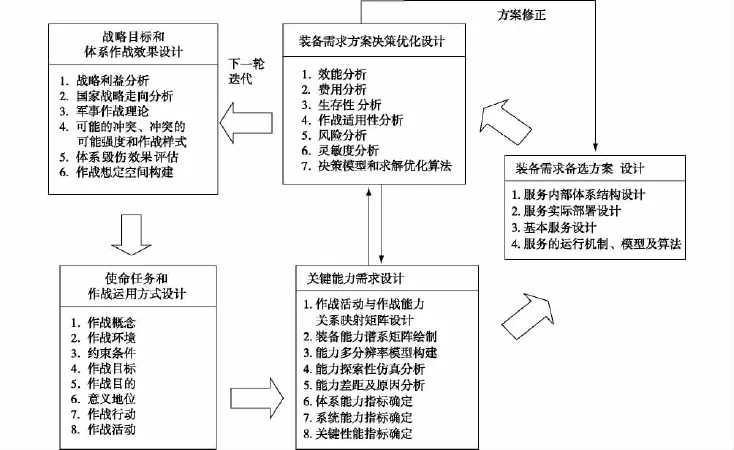

结合现有的体系结构框架中的多视图理论方法,借鉴DoDAF 2.0的多视图描述框架,依据新型装备作战指挥信息系统建设军事需求论证需要重点解决的问题,本文从战略需求、作战任务需求、作战能力需求、系统与服务需求、技术需求5个角度出发,构建新型装备作战指挥信息系统军事需求论证框架(如图3所示),并利用使命任务视图(Mission Viewpoit,MV)、作战视图(Operational Viewpoint,OV)、能力视图(Capability Viewpoint,CV)、系统与服务视图(Systems and Services Viewpoint,SV)、技术标准视图(Technical Standards Viewpoint,TV)对这5个层次的需求进行描述。从需求工程的角度,使命任务视图(MV)和作战视图(OV)属于问题域,系统与服务视图(SV)和技术标准视图(TV)属于解域,而能力视图(CV)则是链接问题域、解域之间的桥梁和纽带。

3 军事需求论证反向分析方法的内容和流程设计

新型装备作战指挥信息系统军事需求论证,可根据体系结构描述的多视图模型、面向服务的架构(Service-Oriented Architecture,SOA)和基于Web服务的实现方法,通过使命任务视图(MV)、作战视图(OV)、能力视图(CV)、系统与服务视图(SV)、技术标准视图(TV),依照从需求到系统与服务的思路,对涉及的作战想定空间、使命任务和作战运用方式、作战能力、多方案分析与评估、系统与服务模块等进行描述、分析与设计。新型装备作战指挥信息系统军事需求论证的反向分析总体框架如图4所示。

3.1 战略目标和体系作战效果设计

对于与新型装备作战相关的战略目标及威胁,每个威胁对应一个“点”想定,所有可能的想定即构成想定空间(Scenario Space)。作战想定(战役级)主要包括作战意图、使命任务、作战态势、打击目标的特性参数和作战行动阶段,其关键因素为政治和军事背景、战略战术、打击目标特性、反应及时性、作战环境、毁伤效果等。作战想定空间为新型装备作战指挥信息系统军事需求论证分析提供了基本背景,在军事需求论证中扮演了战略需求的角色。

下面以某新型装备为例进行说明。该型装备在自主飞行过程中,地(空)基探测雷达、侦察卫星系统对打击目标和该型装备实施跟踪监视,并对预定作战区域进行精细搜索,对该型装备毁伤效果进行评估[10],进而分析此次作战行动的直接影响、效果影响、连锁影响、跨层次效果影响、效果聚集影响和无意附带影响,评估此次行动的体系作战效果。

战略目标可运用“使命任务视图”(MV)来描述。其体系毁伤效果可运用作战视图(OV)中的高层作战概念图(OV-1)、作战节点连接描述模型(OV-2)等来具体描述。

图4 新型装备作战指挥信息系统军事需求论证的反向分析总体框架

3.2 使命任务和作战运用方式设计

为确定新型装备作战指挥信息系统的作战能力需求,需结合作战想定和完成使命的作战概念(Concept of Operations,CONOPs)对作战任务进行分解,得到新型装备作战行动过程(Course of Action,COA),从而进一步确定新型装备作战指挥信息系统的作战任务需求。即在资源、逻辑关系等约束条件下,可采用层次任务网络(Hierarchical Task Network,HTN)方法将使命逐步分层分解,形成一个有序作战任务网(树)。

新型装备作战指挥信息系统的使命任务和作战运用方式可运用作战信息交换矩阵(OV-3)、组织关系图(OV-4)、作战活动分解树(OV-5a)、作战活动模型(OV-5b)、作战规则描述(OV-6a)、作战状态转换描述(OV-6b)、作战事件跟踪描述(OV-6c)、逻辑数据模型(OV-7)等作战视图模型来具体描述,主要描述需要执行的使命任务的环境、条件、目标、目的、意义等基本情况。

以某型装备作战为例进行说明,建立包括预警探测、目标信息获取、指挥控制、实施目标打击、毁伤评估在内的该型装备作战活动节点树模型(OV-5)[10-11],如图5所示。

3.3 关键能力需求设计

作战能力是装备在执行特定任务时所需的“本领”或应具有的潜力。作战能力需求包括体系能力指标、系统能力指标、关键性能指标3种,从体系能力指标(MoCSoS)到系统能力指标(MoCS)再到关键性能指标(KMoP)的定性映射必须以想定目标及使命、作战阶段及分层作战任务体系为根本背景,即每一个任务执行中都体现着相应的能力。

结合新型装备作战对发现目标、信息传递、辅助决策、定位定向、精确制导、毁伤评估等方面的信息需求,其指挥信息系统的关键能力可从信息获取能力、信息处理能力、信息存储能力、信息传输能力、信息分发管理能力、导航定位能力、网电作战能力、信息保障能力8个方面进行表达,这些能力是指挥信息系统形成决策优势能力不可或缺的因素[4]。作战能力需求可运用能力视图(CV)来描述,具体包括作战能力分类模型(CV-1)、作战能力关系模型(CV-2)、作战活动与作战能力的映射(CV-6)、作战能力到服务的映射(CV-7)等。

3.4 装备需求分析设计

系统(装备)需求是解决关键能力要求的装备或/和非装备方案(或构想),可用系统与服务视图(SV)来描述。新型装备作战指挥信息系统需求选项本身可以是非装备、装备或两者的混合。选项的生成实质上是一个“设计→优化”过程,即以关键能力需求为依据,通过模块化设计和服务的“积木式”组装来设计指挥信息系统需求选项,并使需求选项具有可快速组合、互相补充的特点,增强指挥信息系统的向前和向后兼容性、互操作性、可共享性等,保证指挥信息系统建设的开放性、连续性和一致性。

图5 某新型装备作战活动的节点树模型

新型装备作战指挥信息系统需求选项可运用服务背景描述(SV-1)、服务—服务矩阵(SV-3b)、服务功能描述(SV-4)、作战活动—服务追溯矩阵(SV-5)、服务性能描述(SV-7)、服务规则模型(SV-10a)等系统与服务视图模型来具体描述。本文研究的基本服务模块主要是针对指挥信息系统需求构想或方案,目的是确定由系统能力指标(MoCS)到关键性能指标(KMoP)的定性映射关系。

3.5 装备需求方案决策优化设计

新型装备作战指挥信息系统需求构想或方案确定的过程实际上是对提交的各个需求选项在总体上以效能、费用、效费比、风险等为指标进行综合备选方案决策优化的过程。指挥信息系统需求备选方案的评估,是基于多方案分析与评估方法,将效能、费用、生存性、作战适用性、风险等因素(如效能鲁棒性、效费比最大、费用最小、风险最小等)作为评估方案优劣的目标或约束条件,建立相应的决策模型和智能求解优化算法,评估选择满足多目标、多约束条件的指挥信息系统关键性能指标确定方案,确定由系统能力指标(MoCS)到关键性能指标(KMoP)的定量映射关系。

4 结束语

军事需求论证是指挥信息系统建设研究的一个重点和热点问题。基于效果作战是计划、执行、评估和调整作战以达到国家安全目标所要求效果的方法、途径或思考方式。新型作战力量装备建设和战斗力生成模式转变,促使体系毁伤效果成为军事系统构建的出发点和落脚点。本文基于DoDAF 2.0对新型装备作战指挥信息系统军事需求论证框架进行了分析与设计,明确了新型装备作战指挥信息系统建设中战略需求、作战任务需求、作战能力需求、系统与服务需求、技术需求之间的相互关系,对新型作战力量指挥信息系统的顶层设计和工程建设具有一定的价值,对于开展其他复杂系统的体系结构研究也具有借鉴意义。

[1] 邢世忠.军事装备学[M].北京:国防大学出版社,2000.

[2] 麻广林,谢希权,高明洁.新型装备作战概念设计框架[J].军事运筹与系统工程,2012,26(1):1-13.

[3] 王凯,孙万国,等.武器装备军事需求论证[M].北京:国防工业出版社,2008:3.

[4] 孙兵成,熊焕宇,郑刚.基于体系结构的指挥信息系统需求论证方法[J].指挥控制与仿真,2012,34(3):1-5,11.

[5] 任连生.基于信息系统的体系作战能力概论[M].北京:军事科学出版社,2009:54.

[6] 张最良,等.军事战略分析方法[M].北京:军事科学出版社,2009:208-209.

[7] 罗雪山,等.军事信息系统体系结构技术[M].北京:国防工业出版社,2010.

[8] DoD Architecture Framework Working Group.DoD Architecture Framework 2.0 Volume[M].Washington:U.S.Department of Defense,2009:48-57.

[9] 姚勇,李智.基于DoDAF的C2BMC系统作战视图研究[J].装备指挥技术学院学报,2011,22(3):76-81.

[10]余明,毕义明,邓鹏华.基于STK的动能反卫作战信息流程构建[J].指挥控制与仿真,2012,34(3):12-15.

[11]熊伟,贾鑫.反卫星方式的技术与性能分析[J].电子对抗技术,2004,19(9):39.