重点实验室研究进展

编者按:上海交通大学金属基复合材料国家重点实验室是国内唯一的金属基复合材料领域的国家重点实验室。肩负着打破国际封锁、满足我国重要领域建设及高科技发展的迫切需求,为复合材料发展提供关键性基础理论依据和技术支撑的重任。现已发展成为我国乃至国际重要的先进复合材料的科学研究、学术交流、技术创新和高级人才培养中心,是我国重要领域用轻质高强多功能金属基复合材料主要研发和生产基地。5年来硕果累累,2013年评估实验室进入冲优队伍。

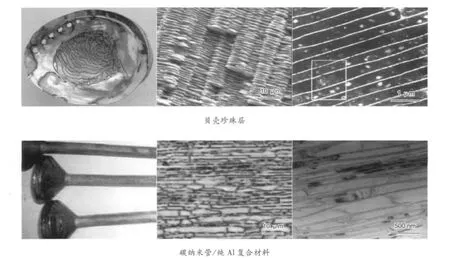

仿生构筑具有类贝壳“砖”砌式叠层结构的金属基复合材料制备

实验室主要开展了片状金属粉末的制备方法、纳米增强体与铝的复合方法、叠层复合构型的制备工艺等研究,取得了以下进展:(1)探索了CNT/Al复合粉末的致密化工艺,通过研究冷压成型工艺、烧结温度、烧结时间、挤压温度等参数对力学性能的影响,初步形成了CNT/Al的致密化工艺。所制备的CNT/Al复合材料具有良好的界面结合,其性能和国际同类材料相比,更好地发挥了CNTs的增强效率和延展性。研究成果分别发表于Carbon(2012,50:1 993-1 998)和 Scripta Materialia(2012,66:331-334)。(2)以表面改性片状粉末冶金方法制备了石墨烯增强铝基复合材料(GNS/Al),发现GNSs具有很好的增强效果。制备的0.3%GNS/Al样品的抗拉强度达249 MPa,比相同工艺的纯铝样品的拉伸强度(154 MPa)提高了62%。这是国际上首次获得石墨烯铝的复合材料。文章发表后立即入选2012年1~3月份最热门文章。(3)通过在超细晶铝基体中原位引入纳米氧化铝颗粒,促进位错的储存与运动,提高其应变硬化能力,使所制备的碳化硼/铝复合材料的塑韧性显著改善,超过目前国际上同类复合材料,为颗粒增强金属基复合材料的强韧化提供了简便、高效的技术途径。研究成果发表在Scripta Materialia上(DOI:10.1016/j.scriptamat.2012.11.024)。(4)通过调控金刚石和铝的颗粒尺寸、烧结温度和时间,优化了金刚石在铝中的界面结合,制备出界面结合良好的高导热金刚石/铝复合材料,其导热系数接近模型预测的理论值,性能超过目前国际上同类复合材料。研究结果分别发表在Diamond and Related Materials,Composites:Part B 和 Material and Design上。

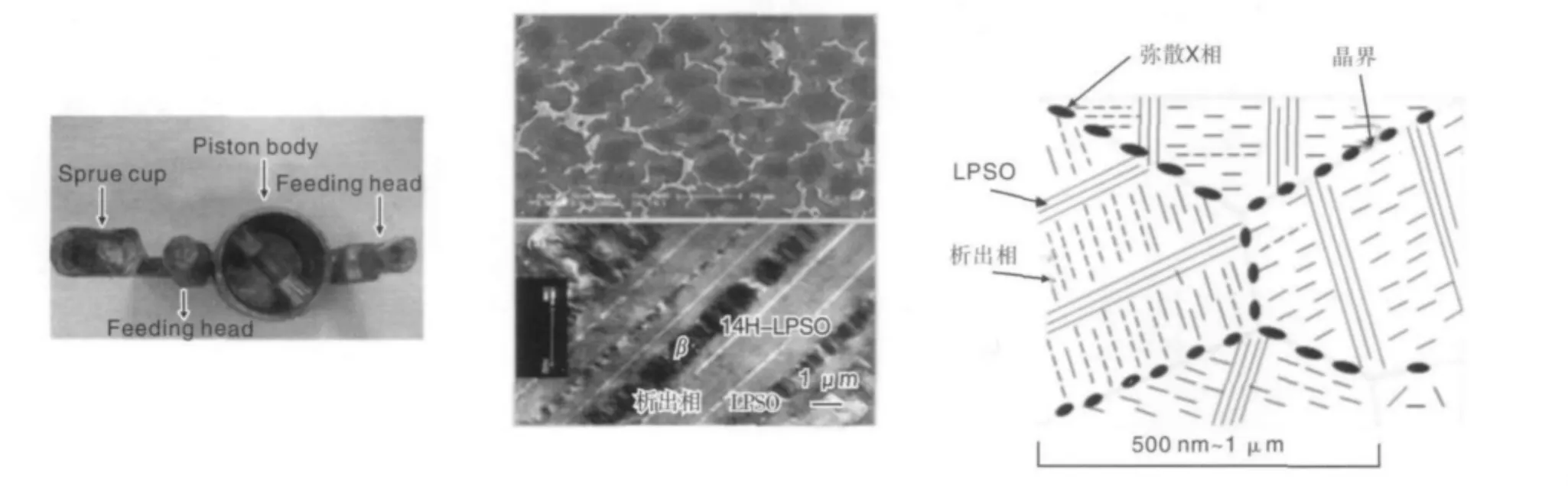

镁-稀土系合金及其复合材料共性准则

以“稀土合金化”为特色,探明了镁-稀土系合金及其复合材料精细结构(析出相、LPSO、准晶等)的晶体学特征、相变模型与强韧化机制,建立和完善了高强镁合金基体的设计共性准则,解决了镁及镁基复合材料在设计、制备和加工中的关键科学和技术问题。开发出了一系列具有自主知识产权、国际领先的高性能镁-稀土合金(JDM1-JDM4)及以此为基体的镁基复合材料,并实现了稳定化和系列化。发明了精密砂型低压铸造等多种镁-稀土合金加工技术,解决了我国多个两用工业关重件的轻量化难题。目前正向镁基能源材料和生物医用材料等功能材料领域拓展研究。实验室已成为我国重要领域用轻质高强多功能镁及镁基复合材料的主要研发和生产基地。在由丁文江教授担任首席科学家的“973”重大工程项目、“863”项目“镁合金发动机关键材料及系统集成”、国家科技支撑计划项目“镁合金高致密度压铸技术开发”等支撑下,开展了先进轻质镁及镁基复合材料的基础和应用研究,并在高性能镁合金设计及表征、镁的功能化与复合化、镁基复合材料工程化与集成应用3个方面开展了深入系统的研究,取得了系列创新性研究成果。

高热稳定性的“LPSO+析出相”为核心单元的多因素复合强化模型

原位自生金属基复合材料

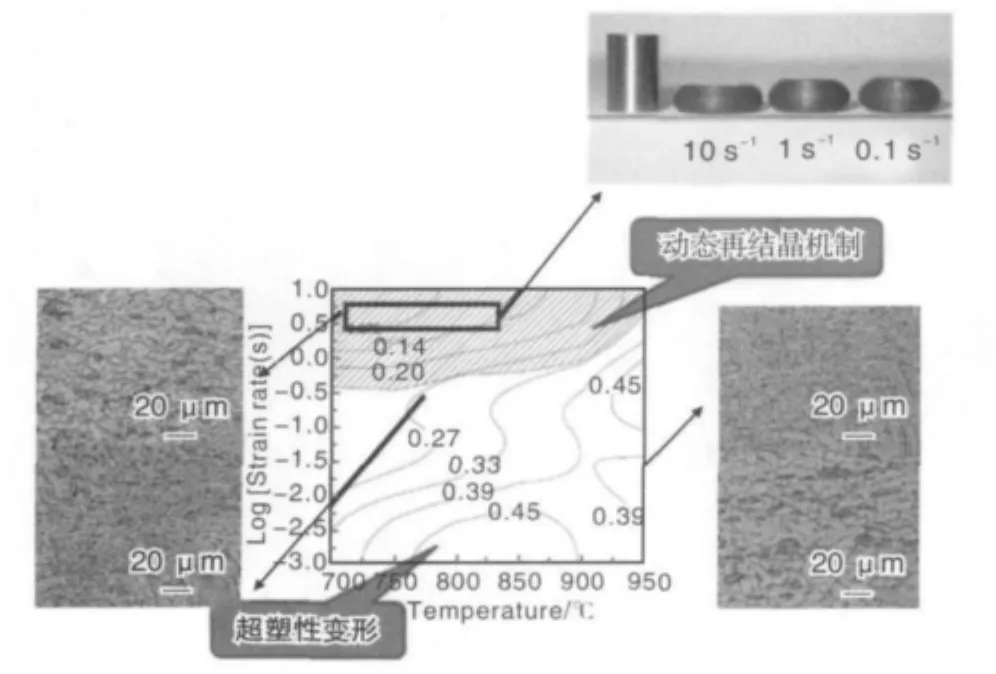

由张荻教授领衔的钛基复合材料研究团队,自2008年起开展了“航天用700℃耐热原位自生钛基复合材料研究”等钛基复合材料的制备科学和应用基础研究。在理论研究成果的指导下,建立了钛基复合材料的熔炼和热加工(包括等温锻造)制备平台,形成了简捷、低成本、高效、高质量的钛基复合材料原位自生制备技术,并成功将原位自生钛基复合材料通过等温锻造和铸造成形交付航天六院、中科院技物所和航天八院,并结合国家航天领域的需求,研制出高强、高模的钛基复合材料实用构件,在我国航天领域得到了应用和验证,满足了我国国防和国民经济建设对高性能钛基复合材料的小批量、多品种、高性能的需求。研究团队2012年度在 Acta Materialia,Metallurgical and Materials Transactions A,MSEA,MSEC等SCI期刊上发表论文21篇。

钛基复合材料形变加工规律

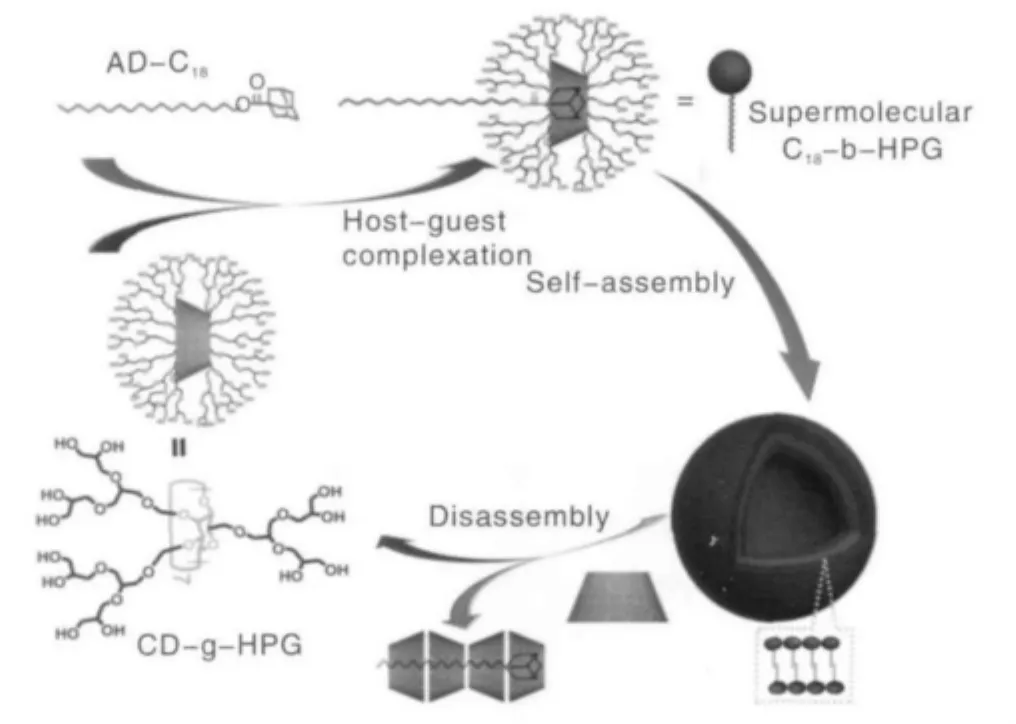

超支化聚合物的可控制备及自组装

由颜德岳院士领衔的研究团队,主要围绕超支化聚合物自组装及其在生物医药中的应用展开研究工作。在Chem Soc Rev等多种国际知名SCI刊物发表论文38篇。主要研究成果有:(1)超分子超支化聚合物的合成及自组装行为研究。提出用超分子化学的方法来构筑具有各种拓扑结构的超分子超支化聚合物,并详细研究了相应聚合物的自组装行为。比如采用非共价键的方法来构筑线性-超支化嵌段聚合物,分别制备了含环糊精端基的亲水性超支化聚合物CD-g-HPG,及含金刚烷端基的长链烷基AD-C18,并通过环糊精和金刚烷基团之间的主客体复合,由CD-g-HPG和AD-C18复合形成了线性-超支化超分子嵌段聚合物,并发现该超分子聚合物可以在水中自组装形成囊泡,而且这些囊泡具有非常的形变能力。(2)以聚合物囊泡作为模型体系模仿细胞的结构和功能。在前期研究中已采用超支化聚合物囊泡作为模型薄膜,实时模拟了细胞的各种结构,包括形貌和动态变形过程,如囊泡融合、分裂、出芽、聚集等。但细胞模拟的核心主要还是功能的模拟,因此要推动细胞模拟化学的发展,必须从结构模拟推进到功能模拟。通过嵌段共聚物的自组装得到了具有类似水母结构和功能的聚合物囊泡。在该囊泡水溶液中加入盐酸后,囊泡膨胀,荧光淬灭;加入氢氧化钠后,囊泡收缩,并发出强烈的绿色荧光。驱动囊泡呼吸和发光的机制是囊泡中嵌段共聚物的构象转变。该研究通过化学能(溶液pH的涨落)来实现囊泡形变,从化学能转变为机械能;同时囊泡在呼吸过程中,发生荧光性能的连续变化,从机械能转变为光能,实现了连续的能量转变。从而将细胞模拟化学研究从结构模拟拓展到功能模拟。(3)超支化聚合物及其组装体的生物医药应用。合成了一系列刺激响应性超支化聚合物,比如pH、光、氧化还原、酶、温度等,并系统研究了其在智能药物载体、基因载体、生物成像等方面的应用。此外还研究了超支化聚合物的支化拓扑结构对其性能的影响规律。

基于非共价键合成了超分子超支化聚合物

启迪于自然的遗态材料及其复合材料的基础研究

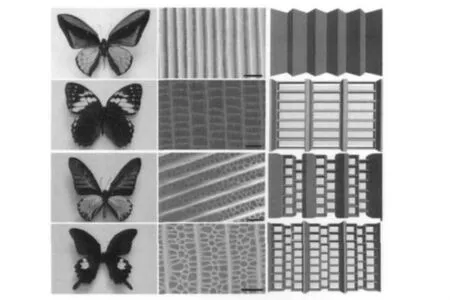

遗态材料方向由张荻教授领衔,研究团队围绕生物分级结构与性能之间的构-效关系开展工作,发展了利用自然材料为模板,制备具有生物精细分级结构的功能材料方法,功能涵盖光、电、磁、热、催化等多个领域的性能和应用可行性,取得重要进展,发表了一系列高水平学术论文,越来越受到国际同行的关注,并进一步探索了应用的可行性。围绕生物模板分级多孔材料在光功能领域展开了深入研究,将具有蝶翅结构的金材料用作表面等离子体增强基板进行超灵敏化学物质检测,具有高灵敏度、价格低廉、信号稳定等优势。以多种超黑蝶翅为模板,合成了具有蝶翅精细分级多孔结构的二氧化钛系列材料,具有优良的光催化性质,可用于催化降解环境中有机污染物以及光催化分解水制氢和产氧。研究团队2012年度在德国应用化学、Advanced Functional Material等SCI期刊上发表论文45篇,内封面文章1次,Hot paper 3次,243届ACS年会等国际重要会议Keynote报告3次,Invited Lecture 5次;ACS Press Release 1次,ACS Interview 1次,先后被 Science Daily,Physorg,Nanowerk, Scientific American, The New York Time等国际科技媒体报道、转载和评价100余次。

黑色蝴蝶翅膀鳞片4类构造

学术成果

截止2012年,实验室共出版教材和专著8本,其中英文专著2本。另发表学术论文1 354篇,其中SCI收录论文1 100篇。国际顶级期刊Nature Materials 2篇、Chemical Society Reviews 3篇、Advanced Materials 8篇、Angewandte Chemie-International Edition 10篇、Advanced Functional Materials 10篇、Biomaterials 5篇、Chemistry of Materials 10篇、Chemical Communications 22篇、Journal of Materials Chemistry 46篇和Acta Materialia 9篇等。其中影响因子大于10.0的论文36篇、大于6.0的论文90篇、大于3.0的论文400篇。论文SCI他引次数达4 410次,研究成果得到了国际学术界的高度评价。其中张荻教授的遗态材料研究成果被Nature及其系列期刊作为亮点报道并引用。颜德岳院士研究团队在支化聚合物的聚合反应动力学理论、合成方法学、超分子自组装、结构控制和性能调控等研究成果,被Nature评价为从事支化聚合物研究者的案头必备书。

世界首部遗态材料专著