比梦更远(组章)

山西 李 需

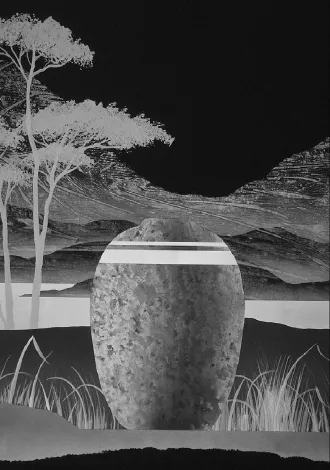

石碑庄

石碑是活在村庄的历史,隐隐约约。

印痕模糊,吹着的风模糊,但模糊,比梦更远。

像一种深,泛着皎洁的月色,泛着骨头和牙齿的锋芒;

像另一种深,从血脉里汩汩流来,暗青着,碧绿着,或者,仅仅只是一种浅色的淡。

一座村庄,在一个姓氏里或者更多的姓氏里沉沦或者兴衰;

一座村庄,在一口池塘里荡漾或者平静。

背影,摩肩接踵;

剩余的目光,在遥远和古老里逡巡,时光,很静,很静。

一场雪,仍在岁月里弥漫,飘洒,像诉说,又像悄悄地私语。

大地里,白茫茫一片。

疼痛,抑或温暖;贫穷,抑或长久地抚摸;

低敛着,顺从着,抑或是高扬着,巍耸着。

而石碑,仍寂静如初,默默无语。

在一种苍老和模糊里,依旧泛着清晰的痕迹,或者,仅仅只是一点点梦的波影……

月亮升起来

月亮升起来。

村庄在变矮,沿滩的土岭在变矮,狗的一两声低吠在变矮;

巨大的宁静和空寂在变矮。

远远处,一点淡红的磷火,像一盏小小的灯,在升高、升高。

冷冷的,暖暖的,

像一段久远的记忆,像一截残梦。

随后,起风了。

月亮灰蒙成一片。

低矮的村庄不见了,那一盏小小磷火的灯也不见了。

大地的眼睛

我常常会看到大地的眼睛。

有时,他们抬着头,看云识天气;有时,他们低敛着目光,抚摸一棵玉米的长势。

那面他们爬惯的坡,影子消失,但一双双眼睛,温和的、浑浊的、幸福的、痛苦的,都还在。

那道梁,长庄稼,也长荒草,让剩下的全剩下,让走远的都离去。

但我还是会看到那些眼睛,老态龙钟,却依旧放着光芒。

大地的眼睛,在夜晚,磷火一样飘渺;

大地的眼睛,是村庄一盏盏吹不灭的灯。

那些他们收完麦子的田野,又长出新麦;

那些他们割过的青草,又葳蕤了一季春色。

大地的眼睛,在空旷的田野,像花朵一样绽放。

有时,我会挥一挥手,心就温暖了;有时,我会刻意回望一阵,梦就爱意微澜了。

天空低矮,只剩下一个夕阳。

远山仍然如黛。

一种深

一种深,在天光映现的瞬间,成为深深地回忆。

一种深,像斑驳的老屋,在一个月夜泊着:

低敛、卑微。

偶尔吹来的风,扑打着窗户,而屋内已没有了那盏时明时灭的灯。

在这世界,有些东西,我们曾看见过,忽然间就又看不见了。

我知道,一个人被他的故事缠绕了一生,但最后,他又不得不在他的故事里消隐,像流星划过黑暗的夜空。

就像这个月夜,秋虫唱着。

我想喊。

但我的声音却在我的内心陷得很深、很深。

月光在老屋的四周波动。

老屋如舟,一只小小的舟,闪现着月亮的光驶向了更远和更深。

一个人用他的名字活过一生

田地辽远,村庄很小,一个人用他的名字活过一生。

爹喊,娘喊。左邻右舍喊,十里八庄的亲戚熟人喊。

快成熟的庄稼喊。稻田里的稗草喊。田鼠喊,一棵棉枝上的棉蛉虫喊。远山喊,近水喊。

同村一位小女子,藏在心里偷偷喊。

喊的最多的还是坡上村嫁过来的那位女子。白天喊,夜里喊。笑着喊,哭着喊。喊着你这挨刀刮的,喊着你这亲疙瘩的。

有时,他自己也喊。蹲在干渴的玉米地里喊。望着远方,跺着脚喊。一个人在苹果挂满枝头的园子里,乐着喊。

梦里喊。做错了事情,就躲在哑巴沟里,恨着喊。崖娃娃,也学着喊。

!!!!!!

喊着,喊着。名字仍然响亮。

他自己却被喊老了,最终,变成了天边一块浮云。

浮云挂在天上,偶尔也会被谁瞧上一眼。

但,他的名字再没人喊了。或许,这个名字,从来就没存在过。

秋 夜

秋夜很寂静,就连蟋蟀的鸣叫,月色撒落的声音,

都使你感到一种空洞和寂寞。

月色如纱;

她黑发的瀑,流泻在你的心头;浓了,淡了;淡了,浓了。

二十年是一场梦吗?这梦,你编织了二十年,还要编织下去吗?

坚守,是一种幸福;坚守,更是一种疼痛。

“你真的还要等吗?”是谁在问,声音很轻却又很暖。

“我是那只飞进秋天的鸟。”你说。

夜开始了陷落,而你的心却第一次透出微微的亮。

秋夜依然寂静。

月色,一点一点漫进你开启的窗……

紫色的苜蓿花开了

紫色的苜蓿花开了,淡淡的,浮一片紫色的雾。

梦里的那条红纱巾呢?望不见,望不见。

天地如此空旷,像被谁刚擦洗过。

(城市那头,此时正是灯红酒绿。一个乡村女子,涂着血红的唇,而牙齿仍然洁白。)

紫色的苜蓿花还在一朵一朵地开,忧伤且温馨。

一位小哥哥,背影已被黄昏吞噬。

可他还在等:

明天,明天,是否还会有那紫色的幸福?

牧羊少年

小树林抖掉薄薄的外衣。

鸟鸣婉转。滴着水珠儿,粘着昨晚的梦语呢喃。

牧羊的少年和他的羊群,是从哪儿冒出的呢?

羊们四散,在静静地啮草。声音洒洒的,微风似地掠过,掠过。

牧羊的少年就在一棵被折断的小树旁坐着。在他的身边,有一朵小蓝花刚刚绽放,轻轻地摇曳着。

(是谁燃亮的一根火柴的蓝焰呢?)

远远处,有朗朗的读书声,丝丝传来。在这个春天的早晨,宛然仙乐飘逸。

牧羊的少年,仍然坐在那儿,一动未动。

小树林渐渐着满了明丽的阳光……

故乡在

早晨,无风。冬天的太阳很远。

我开始寻找一些久远的记忆。

石碾、碌碡、燕窝、牛哞……还有一滴清冷的露;

静寂的果园,那个空场子上的麦秸垛,姜太公庙(虽然已风蚀斑驳);

谁剧烈的咳嗽;

谁在井台挽水的背影……

哦,一切都还在!

炊烟在,屋内祖宗的灵位在,鸡飞狗叫在,

崖畔上那丛风干的荆棘丛在,

院子里的旧鸡窝在,突然吹动我头发的风在——

风物依旧。

只是,什么不在了呢?

叔叔,父亲,还是曾经总对我讪笑的哑吧伯;

或者,只是我从前认识的那棵树,甚或一棵随风摇曳的草?

在不在,经常在!

天空还在,那条河还在,远山远地还在。

梦在。

故乡在!

月夜或幻

我说的还是月夜,月色洒下来,像夜偌大的披风。

一只红狐,兀立在麦田深处的倩影,很美。

我说的那些亡灵,此时他们正蹑足在远处、近处,若即若离。

其实,离去的身影,只属于物质;而没有离去的,仍存在于我们精神的深处。

月色下的麦田,此时她入睡的姿势,恬静而暖。

村东头一个夜哭的孩子,他看见了什么?我们看不见。

痛和伤,人世和天堂,让一种距离,在这个月夜缩小成一种小小的美丽。

那只红狐,她弯曲的弧,伏下去,又凸起来。

月色其实并不如水,月色更像一种幻。

我们的所爱,那些离去的人仍爱着。

古老的村庄,是谁提一盏灯而来?

照着我的来世和今生!

乡村的夜恢复了它的安静,

世界也恢复了它的原始和本初。