陨击天文事件与新生代全球气候变化

傅 恒,高雁飞,肖重阳

(成都理工大学能源学院,四川 成都 610059)

新生代已确认的陨击天文事件至少有8次[1][2],根据陨击直接证据或板块构造演化等推测的陨击事件至少还有3次,这些陨击事件都对应了新生代程度不同的气候变化。

气候变化的触发因素一直是古气候研究的焦点。自20世纪70年代以来,不同研究者相继提出了多种假说,例如将洋流变化、CO2浓度降低和全球碳循环变化、高原隆升、火山活动、天体撞击、地球轨道参数变化等因素与始新世-渐新世气候转变的驱动机制相联系[3]。

天文事件可以引起构造隆升、火山活动、洋流变化、CO2浓度降低和全球碳循环变化,是新生代全球气候变化最主要的触发因素。

1 新生代陨击天文事件

新生代已确认的陨击天文事件至少有8次,即加勒比海陨击事件(65Ma)、北美玻璃陨石事件(34Ma)、俄罗斯西伯利亚陨击事件(24Ma)、捷克玻璃陨石事件(15Ma)、俄罗斯南乌拉尔陨击事件(6.2Ma)、南太平洋陨击事件(2.4Ma)、象牙海岸玻璃陨石事件(1.1Ma)和澳-亚玻璃陨石事件(0.73Ma)[1][2]。此外,根据陨击直接证据或板块构造演化推测的陨击事件至少还有3次,即有陨击直接证据的55Ma陨击事件,以及推测的日本海陨击事件(45Ma)、德雷克海峡陨击事件(41Ma)。

加勒比海陨击事件(65Ma),发生在白垩纪/第三纪(即中生代/新生代)之交。目前大部分学者都趋于认同K/T事件为一次地外撞击事件,直接证据是墨西哥Yucatan半岛直径约180 km的Chicxulub撞击坑(Hildebrand,1991)[4],以及全球 K/T 剖面已达120多个Ir正异常记录和K/T含恐龙和菊石灭绝在内的表层短期生物集群灭绝事件(属灭绝率为48%,种灭绝率为60% ~80%;浮游有孔虫灭绝率极高,底栖有孔虫灭绝率相对较低)[5]。

55Ma的陨击事件,发生在古近纪古新世/始新世之交,陨击直接证据有玻璃质飞溅状玻陨石、微玻陨石、撞击石英、焦石英、柯石英和Ir正异常[5],以及富铁磁性微粒[6]。可能由陨击触发的PETM(Paleocene-Eocene Thermal Maximum)最热事件造成了大洋环流模式的突然倒转和海水盐度、大气湿度的迅速上升;海洋表层生态系统和陆地生态系统生产力迅速上升;大洋底栖微生物发生集群灭绝,哺乳动物演化进程发生重大改变,植物、动物、微生物许多属种的生活范围向高纬区扩大;地球表层碳循环系统发生不同程度的碳同位素负偏移,全球碳循环系统发生大规模搅动[6]。

45Ma的日本海陨击事件,是作者根据板块构造演化和日本海形态推测的陨击事件,还需陨击直接证据证实[7]。陨击地点位于现今日本海,形成的巨型陨石坑——日本海盆是欧亚、太平洋、菲律宾各大板块汇聚的中心。此次陨击将日本列岛与东北亚大陆分离,形成东北日本逆时针、西南日本顺钟向的双开门式旋转。此次陨击还使朝鲜地块逆时针旋转式东移,导致郯庐断裂带的第4次构造热事件(45Ma)。陨击引起东北亚大陆边缘广泛发育玄武质岩浆活动。陨击改变了太平洋板块的运动方向,由原来的NNW向在43Ma时转变为NWW向。陨击还使古太平洋板块西部破裂形成菲律宾板块雏形,破裂带形成小笠原海沟-岛弧系。陨击及其后效还引起43~35Ma的阿尔金断裂开始新生代第一次脉冲式左行走滑,显示华北地块整体向东(日本海方向)移动,可能也是后期波斯湾、红海拉张的源动力。陨击及其后效还引起30~25Ma贝加尔湖裂谷的形成[7]。

41Ma的德雷克海峡(Drake Passage)陨击事件,是作者根据德雷克海峡打开时间和形态推测的陨击事件,也需陨击直接证据证实。Howie D.Scher等(2006)根据钕(Nd)同位素跟踪洋流变化判断,约41Ma时,较大范围的太平洋表层洋流进入大西洋导致大西洋εNd值升高,表明德雷克海峡开启;随后在始新世晚期εNd值增加很可能表明海峡进一步拓宽并加深[8]。第三纪初南美洲南部和西南极洲之间曾有一狭窄的陆地相连,由于东南太平洋沿沙克尔顿断裂带断裂作用使阿卢克海岭向东扩展使南美-南极陆桥分离[9]。但作者根据德雷克海峡形态判断,南美-南极陆桥分离形成德雷克海峡很可能是源于约41Ma的一次自西向东的低角度陨击。

34Ma的北美玻璃陨石事件,发生在古近纪始新世/渐新世之交。陨击直接证据有北美玻璃陨石、微玻璃陨石及冲击矿物,同期还有意大利安科纳冲击石英及 Ir正异常[2]。陨击位置 71°N、111°E,陨击坑直径达100km,撞击能量相当于8.6×107Mt TNT,平流层尘埃增量达 8.9 ×1012t[10]。陨击引起的E/O骤冷事件是地史上重要的全球气候加速变冷时期,深水降温7~8℃,整个事件发生迅速而短暂,持续时间不超过20万年。E/O事件生物绝灭出现两个特点,一是表层浮游有孔虫绝灭率高,底栖有孔虫绝灭率中等;二是绝灭持续时间长(约4Ma),浅水软体动物绝灭率达68% ~97%[5]。

24Ma的俄罗斯西伯利亚玻璃陨石事件,发生在古近纪/新近纪之交前不到1Ma,陨击直接证据有俄罗斯西伯利亚玻璃陨石[2]。

15Ma的捷克玻璃陨石事件,发生在新近纪中中新世,陨击直接证据有捷克莫尔达维玻璃陨石[2]。陨击位置 49°N、11°E,陨击坑直径 24km,撞击能量6.7 ×103Mt TNT,平流层尘埃增量 1.2 ×1011t[10]。MM事件深水底栖有孔虫绝灭率为35% ~52%,全球气候变冷[4]。

6.2 Ma的俄罗斯南乌拉尔玻璃陨石事件,发生在新近纪上新世,陨击直接证据有俄罗斯南乌拉尔玻璃陨石[2]。

2.4 Ma的南太平洋陨击事件,发生在近第三纪/第四纪之交。陨击直接证据有南太平洋小行星残骸及Ir正异常,北太平洋微玻璃陨石及亲铁元素丰度正异常[2]。陨击位置 58°S 90°W,陨击坑直径10km,撞击能量3.4×104Mt TNT,平流层尘埃增量8.9 × 109t[10]。

1.1 Ma的象牙海岸玻璃陨石事件,发生在第四纪更新世。陨击直接证据有微玻璃陨石、Ir正异常、低187Os/186Os比[2]。陨击位置 6°N、10°W,陨击坑直径10.5km,撞击能量4.0 ×104Mt TNT,平流层尘埃增量 1.0 ×1010t[10]。

0.73 Ma的澳-亚玻璃陨石事件,发生在第四纪更新世。陨击直接证据有澳大利亚玻璃陨石、微玻璃陨石、冲击矿物及 Ir正异常[2]。陨击位置49°N、61°E,陨击坑直径 10km,撞击能量 3.4 ×104Mt TNT,平流层尘埃增量 8.9 × 109t[10]。同期,我国陕西发现了微玻璃陨石及铁质微球粒,危地马拉蒂卡尔发现了 0.8Ma 的玻璃陨石[2]。

2 新生代气候变化

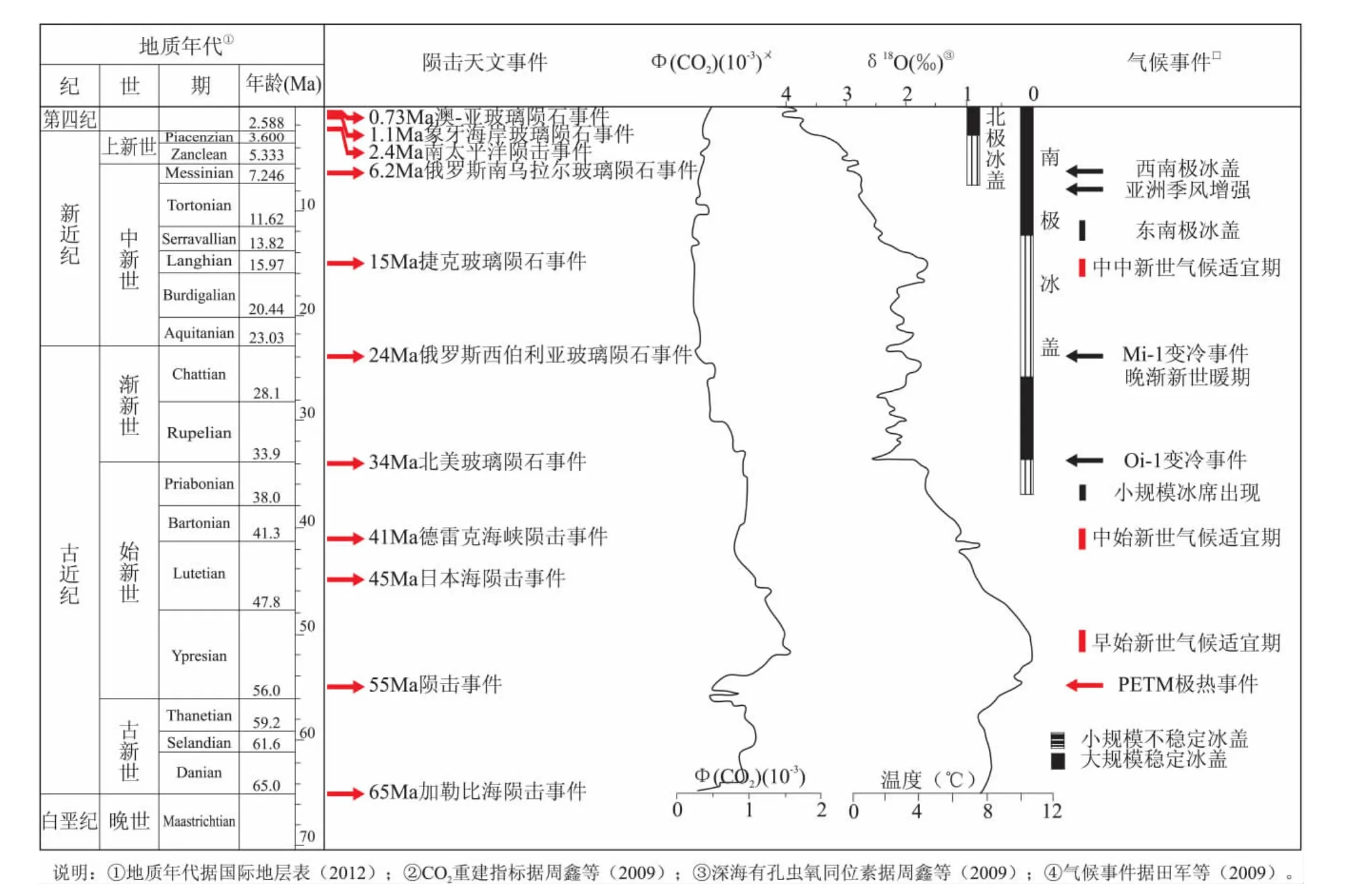

反映新生代全球气候变化分辨率较高的指标为深海底栖有孔虫 δ18O[11][12],新生代全球气候变化与大气温室气体 CO2浓度具有一致性[12][13](图1),图中反映CO2浓度大尺度变化的指标Φ(CO2)系依据海洋浮游植物δ13C、海洋δ11B、维管植物化石叶孔指数、古土壤成壤碳酸盐δ13C及地钱植物化石δ13C重建[12]。多数情况下,CO2浓度较高时期对应于气候温暖期[12]。将新生代陨击天文事件发生时间与新生代全球气候变化对比发现,天文事件对应了程度不同的气候变化。

65Ma的加勒比海陨击事件,K/T界线附近δ13C明显正偏,欧洲δ18O增加2‰~3‰,温度下降8~13℃[5]。撞击降温最低至 225K(-48℃),降温阶段持续近1000d,缓缓升温至正常需近5000d,整个温度效应持续5000 d(近14a)[15]。撞击作用还使海洋pH值增大,海洋中CO2溶解度增大,直接导致大气中CO2含量的下降,大气和海洋CO2重新平衡需103 ~ 105a[5]。

55Ma的陨击事件,可能触发了 PETM(Paleocene-Eocene Thermal Maximum)最热事件,δ13C、δ18O剧烈波动,反映温度在约2Ma内至少经历了两次降温-升温过程(图1)。地球表层碳循环系统发生不同程度的δ13C负偏,全球碳循环系统发生大规模搅动[6]。底栖有孔虫δ18O下降2.0‰,深水浮游中间类型δ18O下降1.5‰,浅水浮游型δ18O下降1.0‰,说明温度发生差异性下降。表层水温升高5~6℃,最高20℃;底层水温升高4℃,最高15℃。整个温度更替不超过1万年,随后10万年内逐渐降温。底层水迅速变暖是导致底栖有孔虫大规模绝灭的主要原因,40%深水生物分类单元在不到1万年内迅速绝灭,33% ~65%深水底栖有孔虫消失,浮游绝灭率极低,为中深水短期集群灭绝事件[5]。全球高纬度海区的表层海水温度在PETM事件开始不到30 ka时间内上升8~10℃,北极地区表层海水平均温度高达24℃ ;热带亚热带海区表层海水温度上升约4~5℃,全球底层海水温度上升4~5℃左右;高低纬海区间温度升高幅度的不平衡造成极地与热带地区温度差减小,从而使全球底层水形成中心由南半球转移到了北半球;大洋底层水形成中心的转移造成全球大洋环流模式发生了倒转,整个倒转的发生只是在不到5 ka的时间内完成的,而之后却花了将近200 ka恢复到原来的状态[6]。

图1 陨击天文事件与新生代全球气候变化Fig.1 Relationship between the meteorite-impact astronomical events and global climatic changes during the Cenezoic

推测的45Ma日本海陨击事件,对应了一次持续约1Ma的δ13C小规模正偏,δ18O由早始新世气候适宜期缓慢上升过渡到中始新世气候适宜期急剧上升,结束了持续约8Ma的新生代全球温度最高的早始新世气候适宜期,反映气候在整体适宜的背景下持续降温(图1)。由于45Ma的日本海陨击事件发生在当时欧亚大陆东北部,推测对海洋生态的影响可能不大。

41Ma的推测的德雷克海峡陨击事件,对应了54~32Ma的 δ13C最低值,δ18O出现了一次约0.4‰、持续约1Ma的明显负偏,结束了持续约4Ma的中始新世气候适宜期,对应了一次规模不大的降温-升温-降温过程(图1)。41Ma的德雷克开启及其后海峡进一步拓宽并加深对新生代全球气候改变的意义深远。根据Kennett等(1976、1977)的热隔离假说,由于德雷克海峡的开启以及始新世末澳大利亚与南极大陆之间的塔斯马尼亚海道开启,环南极流开始形成,阻隔了赤道地区向南极的热传输而导致南极地区变冷并在约37Ma形成南极冰席,最终到34Ma形成南极冰盖。

34Ma的北美玻璃陨石事件,触发了(E/O)骤冷事件即渐新世冰期早期变冷事件(Oi-1),δ18O整体骤然上升约1.5‰,反映全球表层温度骤然降低约4℃,南极冰盖形成(图1),地球从此由两极无冰状态过渡到单极冰盖状态[11]。δ13C、δ18O 均发生正偏,δ13C 增加 0.4‰ ~0.8‰,最高值达 1.3‰ ~1.7‰,δ18O增加3‰,深水降温7~8℃,整个事件发生迅速而简短,持续时间不超过20万年[5]。Oi-1骤冷事件使全球表层海水温度明显下降,赤道附近均温仅20℃ ±,两极则在2℃ ±,对应了约50m的平均海平面下降和相当于现在南极冰盖85%~95% 的冰量已在南极海域出现[16]。

24Ma的俄罗斯西伯利亚玻璃陨石事件,使δ13C、δ18O明显波动,结束了持续约3Ma的晚渐新世暖期,反映在其后约1Ma内经历了一次显著的降温-升温过程,可能触发了其后23Ma的变冷事件(Mi-1)(图1)。赤道太平洋地区底栖有孔虫氧同位素在23.7Ma和22.9Ma出现了两次正偏和碳同位素轻微正偏,每次持续时间200~300ka,其壳体钙镁温度计显示底层水温至少下降了2℃[16]。Mi-1变冷事件持续时间约为400ka,南极冰盖相当于现今冰盖的120%,并伴随约50m的海平面下降[16]。

15Ma的捷克玻璃陨石事件,δ13C偏移不明显,δ18O在不到1Ma的时间内急剧正偏约2.0‰,结束了持续约2Ma的中中新世气候适宜期,对应了中中新世气候变冷事件,东南极冰盖形成标志南极冰盖永久性形成(图1)。

6.2 Ma的俄罗斯南乌拉尔玻璃陨石事件,δ18O剧烈波动,在不到1Ma的时间内急剧正偏或负偏约0.5‰,反映了短期时间内的降温-升温-降温过程,对应了西南极冰盖形成(图1)。同期及其后1Ma(中新世/上新世)全球海平面明显下降,地中海、日本海干涸,中国沿海渤海-黄海-东海-南海经历了一次广泛的暴露剥蚀夷平。

2.4 Ma的南太平洋陨击事件,在北太平洋也有陨击记录。δ18O在不到1Ma的时间内急剧正偏约2.0‰,大致对应了2.588Ma新近纪/第四纪的降温事件(图1)。约8Ma开始的北极冰盖最终在此时完全形成,地球由单极有冰过渡到两极都发育冰盖,从此地球进入新生代以来的冰室状态,地表气候由幅度变化显著的冰期、间冰期旋回主导[11]。

1.1 Ma的象牙海岸玻璃陨石事件和0.73Ma的澳-亚玻璃陨石事件,δ18O波动明显,大致对应了0.90~0.92Ma的中更新世气候周期转型(Mid Pleistocene climatic transition,MPT),MPT 是指全球气候主导周期从早更新世40ka转变为中更新世以后的 100ka周期[14]。

3 讨论

新生代冰期开始的原因,究竟是南极周围塔斯曼尼亚海道和德雷克海峡的开启使得环南极洋流形成,还是喜马拉雅山脉和青藏高原隆升导致大气环流改组[13]。新生代全球气候变化的触发因素一直是古气候研究的焦点。

全球气候变化的触发因素分地外和地内因素两大类。地外因素主要包括陨击天文事件和地球轨道参数变化;地内因素主要包括CO2浓度降低和全球碳循环变化、海洋及大气系统大量甲烷水合物释放、洋流变化及全球规模的构造运动(如构造隆升、超地幔柱、大规模火山活动)。显然,地内因素不可能是地外因素的触发因素。

由于偏心率最大值与碳同位素最小值周期在气候事件期间不一致应有其它轨道应力机制或碳源作用,因此运用地球轨道参数变化来解释第四纪之前大尺度气候变化还面临诸多挑战[16]。此外,地球轨道参数变化一般也不会引起全球规模的构造运动及洋流变化。

但足够大的陨击天文事件可以直接触发超地幔柱和大规模火山活动,可以大量(瞬间)释放海洋及大气系统中的甲烷水合物,可以对洋流变化产生影响,最终改变全球碳循环导致CO2浓度降低,触发全球气候变化。新生代8~11次陨击天文事件都对应了新生代程度不同的气候变化。

因此,陨击天文事件是全球气候变化最主要的触发因素。

[1]王世杰,欧阳自远,肖志峰,李春来.地外撞击诱发的气候循环和新冰期的形成[J].地球科学-中国地质大学学报,1999,24(6):568-572.

[2]苏旸.地层记录的灾害性撞击事件[J].地球物理学报,1999,42(增刊):49-56.

[3]肖国桥,张仲石,姚政权.始新世-渐新世气候转变研究进展[J].地质论评,2012,58(1):91-105.

[4]杜品仁,马宗晋,高祥林.中、新生代全球尺度地质过程及其对自然环境的影响[J].地学前缘(中国地质大学,北京),2003,10(特刊):38-44.

[5]胡修棉,王成善.100Ma以来若干重大地质事件与全球气候变化[J].大自然探索,1999,18(67):53-58.

[6]赵玉龙,刘志飞.古新世一始新世最热事件对地球表层[J].地球科学进展,2007,22(4):53-58.

[7]傅恒,房晓璐,姜绍珍.日本海陨击事件与新生代东亚大地构造演化[J].沉积与特提斯地质,2010,30(1):93-97.

[8]SCHER D,MARTIN E.Timing and climatic consequences of the opening of Drake Passage[J].Science,2006,312:428 -430.

[9]吴水根,吕文正.德雷克海峡的扩张历史及其影响[J].南极研究,1988,1(2):1-7.

[10]欧阳自远,管云彬.巨大撞击事件诱发古气候旋回的初步研究[J].科学通报,1992,1992(9):829-830.

[11]田军.新生代的气候节律:赤道太平洋IODP320、321航次[J].地球科学进展,2009,24(12):1357-1361.

[12]周鑫,郭正堂.浅析新生代气候变化与大气温室气体浓度的关系[J].地学前缘,2009,16(5):15-28.

[13]汪品先.气候演变中的冰和碳[J].地学前缘,2002,9(1):85-93.

[14]陆钧,陈木宏.新生代主要全球气候事件研究进展[J].热带海洋学报,2009,25(6):72-79.

[15]肖志峰,欧阳自远,林文祝.新生代巨大天体撞击作用的气候效应模拟[J].科学通报,1995,40(4):151-153.

[16]江湉,贾建忠,邓丽君,万晓樵.古近纪重大气候事件及其生物响应[J].地质科技情报,2012,31(3):31-38.