大学生网络成瘾与人格特质关系研究

陈秋珠,郭文斌

(温州大学心理与行为研究所,浙江温州325035)

网络成为现今人们日常生活中必不可少的组成部分.中国互联网络信息中心(CNNIC)统计报告显示,截至2012年12月31日,中国网民规模达到5.64亿人,普及率达到42.1%.网民规模较2011年底年增长5.90万人,提升3.8%[1].网民上网时长人均每周增加1.8小时[1].大学生由于自身的特点以及客观条件的许可,一直是互联网使用的主力军.16.1%的大学生经常上网,72%的大学生一有时间就上网,46%以上的大学生上网的目的是为了交往[2].随着手机上网越来越普及,大学生与互联网的关系将越来越密切.网络的正确使用有助于经济和文化的发展,而网络的过度和错误的使用则会影响身心健康,破坏现实的人际关系,导致家庭、学习和工作等各方面的问题,网络成瘾就是其最典型的表现.研究大学生互联网使用以及病理性互联网使用状况,不仅是心理学研究的一个崭新视阈,更是大学生现实生活紧迫的课题.网络成瘾已成为近20年来国内外研究的热点问题.网络成瘾是一个广泛的概念,它包含了大量的行为问题和冲动控制问题,概括起来,主要有五种基本类型:互联网色情成瘾、互联网游戏成瘾、互联网交际成瘾、信息超载成瘾、计算机成瘾[3].近来,更多学者将其大致归为网络关系成瘾、网络娱乐成瘾、信息搜集成瘾三个大类[4].国内外学者对网络成瘾与人格特质的关系研究所得出的结论并不一致[5-8].有研究证实可以用某些人格特质来预测网络成瘾问题,但也有研究表明这二者之间没有多大的相关.对于两者之间的影响关系也存在不同的观点:一些研究者认为个体中存在某些人格特质诱发网络成瘾的发生,另外一些研究者则认为是网络成瘾导致了人格的相关特质的变化.到底二者之间关系如何?是否可以通过人格特质来预测网络成瘾问题?具体是哪些人格特质?为了回答上述问题,我们选取了W市大学生上网情况进行调查研究.期望通过研究,发现大学生人格特质对网络成瘾行为的作用机制,为学校网络管理和教育提供心理学依据.

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

研究对象为随机整群选取的W市三所高等院校(A大学、B大学、C大学)的大学生.发放问卷300份,回收有效问卷为285份,有效回收率为95%.其中男生110人,女生175人;大一学生60人,大二学生100人,大三学生75人,大四学生50人;文科学生153人,理科学生132人.

1.2 研究工具

1.2.1 卡特尔16种人格因素调查量表(简称16PF)

本研究采用国内学者戴忠恒、祝蓓里1993年修订的中文修订本[9],该量表共有187个题,在我国被广泛应用,具有较好的信度和效度.

1.2.2 网络成瘾问卷

采用美国匹兹堡大学Young教授编制的网络成瘾量表[7],该量表由8个项目构成,对其中的5个项目作出肯定回答即可作出网络成瘾的判断,该量表项目少、操作方便简单,是目前国内外使用最广泛的网络成瘾诊断工具.

1.3 施测程序

在被试中分年级随机整群抽取相应的班级,以班级为单位实施调查.调查采用不记名问卷方式,由学生自行填写,当场收卷.

1.4 统计分析

问卷经过整理后录入计算机,运用SPSS16.0统计软件对收集的数据资料进行统计分析.

2 研究结果

2.1 大学生网络成瘾检出率

本次调查研究发现,大学生中共有24名网络成瘾患者,IAD发生率为8.4%.

2.2 大学生网络成瘾分布的性别差异比较

进一步对IAD在性别方面的检出分布进行差异比较,结果见表1.

表1 大学生网络成瘾性别差异比较

由表1可以看出,大学生网络成瘾中,男大学生16人,占男大学生14.5%;女大学生8人,占女大学生人数4.6%,性别上表现出明显的统计学差异(X2=8.71,P<0.01).

2.3 大学生网络成瘾分布的专业差异比较

对IAD在文理科方面的检出分布进行卡方比较,结果发现:大学生网络成瘾人数上,理科生高于文科生,但不存在统计学上的显著性差异(X2=1.52,P>0.05).

2.4 大学生网络成瘾分布的年级差异比较

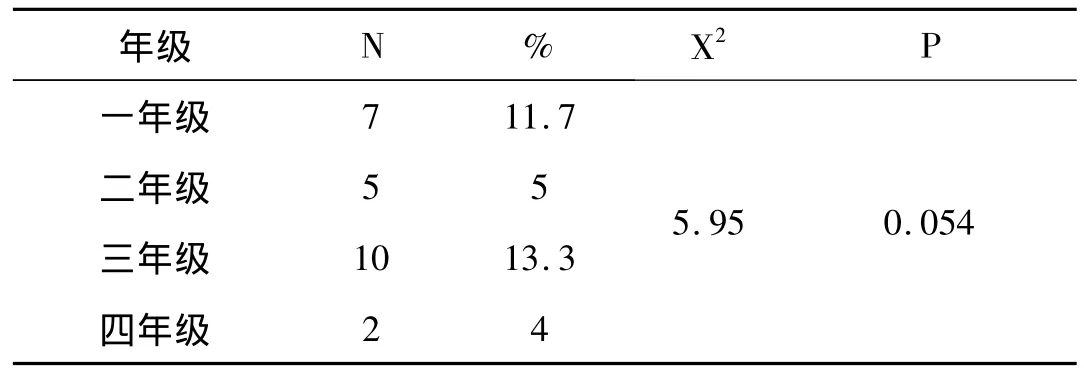

对IAD在年级方面的检出分布进行差异比较,结果见表2.

表2 大学生网络成瘾年级差异比较

由表2可以看出,大三学生IAD比例最高,占本年级学生的13.3%;其次为大一学生,占11.7%;再次为大二学生,占5%;最低为大四学生,占4%,但各年级间不存在统计学上显著性差异(X2=5.95,P >0.05).

2.5 大学生IAD组和非IAD组在人格特质上的差异比较

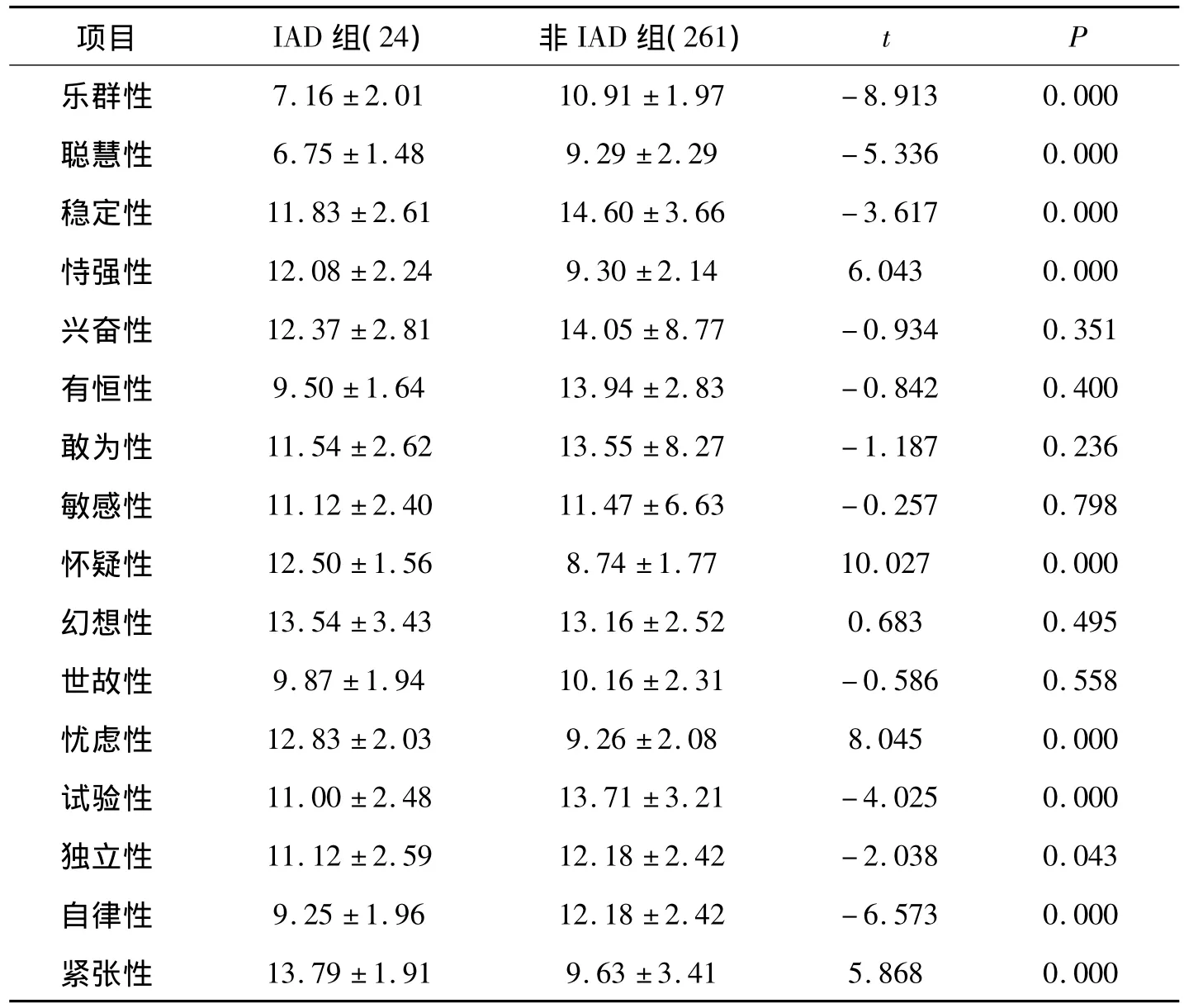

对大学生IAD组和非IAD组在人格特质上进行t检验,结果见表3.

由表3可以看出,IAD组和非IAD组在卡特尔16种人格特质中的乐群性、聪慧性、稳定性、恃强性、有恒性、怀疑性、忧虑性、试验性、自律性、紧张性等几方面存在统计学上显著性差异(均P<0.05).其中,乐群性、聪慧性、稳定性、试验性、独立性、自律性等人格因子的得分,IAD组统计学上显著性低于非IAD组;恃强性、怀疑性、忧虑性、紧张性人格因子得分,IAD组统计学上显著性高于非IAD组得分.

表3 IAD组和非IAD组在人格特质上的差异比较(M±SD)

2.6 网络成瘾与大学生人格特质的相关分析

为了进一步研究网络成瘾与大学生人格特质间的关系,我们对IAD得分与各人格因子进行了相关分析,结果为:其与乐群性、稳定性、自律性、聪慧性显著性负相关(r= -0.321、r= -0.180、r= -0.210,均P <0.01、r= -0.129,P <0.05).其与恃强性、怀疑性忧虑性、紧张性显著性正相关(r=0.232、r=0.361、r=0.406、r=0.271,均 P <0.01).其与兴奋性、有恒性、敢为性、敏感性、幻想性、世故性、试验性、独立性相关不显著(均 P >0.05).

2.7 影响大学生网络成瘾的人格特质分析

在相关分析的基础上,为了探索人格特质对大学生网络成瘾的预测力,我们采用16种人格特质各个特质维度作为自变量,以网络成瘾得分为因变量,进行多元逐步回归分析,结果显示:人格特质中的忧虑性、乐群性、怀疑性、紧张性等四个特质纬度对网络成瘾具有较好的预测力,被纳入了回归分析模型.进一步分析得到回归方程为:IAD得分=0.112+0.165×忧虑性-0.177×乐群性+0.149×怀疑性+0.058×紧张性.整个预测模型的 R=0.521,R2=0.271,F=26.075,P <0.001.

3 讨论

3.1 大学生网络成瘾状况分析

本研究中,大学生网络成瘾人数为24人,占总人数的8.4%.这一比率和近期对网络成瘾的调查研究结果显示基本一致[10].虽然有大部分大学生没有达到网络成瘾的程度,但他们在成瘾量表上至少做出了一个或几个肯定的回答,尤其是对量表中第五个项目(“每次上网实际所花的时间是否都比原定的时间长”)所有调查对象都做出了肯定的回答.这与电脑在大学生中的普及率高,大学生自由支配的闲暇时间较多,多数学生可以自由上网有密切关系.虽然他们没有达到网络成瘾的程度,但至少在一个或几个方面存在网络成瘾的倾向,如果引导不当,最终可能会发展为网络成瘾.

3.2 大学生网络成瘾的性别差异

本研究发现,IAD组和非IAD组在性别维度上存在显著性差异,男生网络成瘾的人数统计学上显著性高于女生.这一研究结果与Young[7]、潘琼等人[11]的研究结果基本一致.原因主要有:第一,男女对事物的不同态度所导致.男生相对于女生,主要喜好贪玩、冒险等等.男生使用网络往往为了释放被压抑的能量,实现现实生活中无法完成的欲望、冲动,满足自尊等,其对网络的依赖程度高于女生.第二,男女自律水平有关.男生的自律性水平较女生差,这也是男大学生更容易沉迷于网络的原因.第三,男女大学生现实活动方式存在一定差异.女大学生更喜欢至少有2~3个人的团体活动,而男大学生更喜欢独立行动,网络恰好满足了男生这种需求.

3.3 大学生网络成瘾的年级差异

大三学生网络成瘾人数比例最高,占本年级学生人数的13.3%;其次为大一学生,占11.7%;大二学生再次之,占5%;最后为大四学生,占4%.尽管这一比率没有显著性差异,但是在网络成瘾人数分布上,大一和大三年级是高峰.原因主要有:第一,大一新生由于刚刚入校不久,功课压力不是很重,加上高中与大学学习以及考核目标发生了较大变化,他们时间安排上较为自由.由于升学目标已经达到,进人大学后奋斗目标模糊,竞争性也有所减弱,转而在虚拟世界中满足自我实现的心理需要,久而久之,内心世界不知不觉被网络所占据[12].第二,部分大一新生,暂时对大学生活还无所适从,再加上对过去朋友和亲人的思念,其中很多人选择网络作为互相联系和消磨时间的手段.第三,大二学生由于慢慢地适应了大学生活,再加上各种等级考试压力较大,很多学生具备了较好的时间管理能力,所以他们个人学习生活目标都有了合理的安排,对于网络的依赖也有所降低.第四,到了大三,学生的大量学业任务已经结束,学业相对变得较轻松,很多人重新回归网络,网络成瘾现象有所回升.第五,大四是大学生最忙碌的一年,考研、实习、工作等事情都是大学生必须考虑的现实问题,致使大四学生沉迷于网络的人数明显减少.

3.4 大学生人格特质与网络成瘾的关系分析

研究结果显示,IAD组和非IAD组在人格特质上存在广泛性差异,不良的性格特征容易导致网络成瘾的发生.在16种人格特质上,IAD组在乐群性、聪慧性、稳定性、试验性、独立性、自律性上明显低于非IAD组,而在恃强性、怀疑性、忧虑性、紧张性上的得分则明显高于非IAD组得分.这表明IAD者在人格上表现为孤僻缄默、内心孤独、聪慧性较低、稳定性差、独立性不高、自我控制能力差、自信不够等特点,同时,又表现出固执孤僻(恃强性)、紧张忧虑、逃避现实、缺乏必要的人际信任等人格特征.这与Young的调查研究结果基本一致[7].研究中发现大学生网络成瘾和乐群性、聪慧性、稳定性、自律性等呈显著性负相关,和恃强性、怀疑性、忧虑性、紧张性等呈显著性正相关.这部分大学生由于缺乏必要的人际沟通、缺少稳定的恒心和毅力、欠缺自我控制调节能力,表现出许多上网耐受症状,需要进行更多的网络交往或上网时间才能获得心理的满足.而将大量时间花费在网络上,会影响正常现实中的人际交往,导致不可自拔的上网冲动等问题.回归分析表明,大学生人格发展中忧虑性、怀疑性、紧张性越高,乐群性越差,行为表现孤僻、内向不合群的大学生更加容易沉迷于网络世界,发展为网络成瘾.

4 结论与建议

4.1 结论

大学生网络成瘾率为8.4%;男大学生网络成瘾人数显著多于女大学生;不同专业、不同年级大学生在网络成瘾分布上不存在显著差异;网络成瘾组与非网络成瘾组在乐群性、聪慧性、稳定性、恃强性、有恒性、怀疑性、忧虑性、试验性、自律性、紧张性等几个方面存在显著性差异;忧虑性、乐群性、怀疑性、紧张性等人格因子影响大学生网络成瘾.

4.2 建议

首先,加强大学生健全人格的教育.必须从各方面提高大学生的心理素质,培养他们良好的人格特质,引导他们积极调整自身心态,提升人际交往能力,多参加现实中的各种社团活动,减少对网络世界的依赖程度.

其次,高校要加强网络建设,净化网络环境.教育工作者应当根据网络特点,引导大学生正确使用网络.适当的时候可以开设相关课程,指导学生如何避免或降低网络所带来的消极影响.

最后,高校应该引导大学生根据自身特点设置不同的学习目标.根据一、三年级大学生学业压力较小,学习任务较轻的特点,学校应该引导他们设置适当的学习目标,避免他们将大量时间花费在网络上.

[1]中国互联网络信息中心.第31次中国互联网络发展状况统计报告[R/OL].(2013-01-15)[2013-03-27].http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201301/t20130115_38508.htm.

[2]林绚晖,阎巩固.大学生上网行为及网络成瘾探讨[J].中国心理卫生杂志,2001,15(4):281-283.

[3]杨容,郑涌,阮昆良.网络成瘾(IAD)实证研究[J].西南师范大学学报(社会科学版),2004,30(5):40-43.

[4]宋君,杨风池.网络成瘾研究进展[J].中国心理卫生杂志,2006,20(11):758.

[5]吴佳辉,林以正.依附类型与网路人际互动行为之相关研究[C]∥中山大学.两岸三地网络与心理学学术研讨会学术文稿专辑.广州:中山大学出版社,2002.101-120.

[6]Davis R.A.Internet addicts think differently:An inventory of online cognitions[J/OL].Retrieved April,2001,(10):2002.[2013 -02 -05].http://www.internetaddiction.ca/scale.htm.

[7]Young K S.Internet addiction:The emergence of a new clinical disorder[J].CyberPsychology & Behavior,1998,(3):237 -244.

[8]Sdiaer K.College life online:Healthy and unhealthy Internet user[J].Journal of College Life and Development,1997,38:655 -665.

[9]戴忠恒,祝蓓里.修订卡氏16种人格因素量表手册[K].上海:华东师范大学出版社,1998.5-6.

[10]万晶晶,张锦涛,刘勤学.大学生心理需求网络满足问卷的编制[J].心理与行为研究,2010,8(2):118-125.

[11]潘琼,肖水源.病理性互联网使用研究进展[J].中国临床心理学杂志,2002,10(3):237-240.

[12]田慧.大学生网络心理问题分析与对策[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2009,30(3):48-50.