文化视角下的陵园景观设计

武海晨,陈进燎,郝 杨,常晓静,彭东辉

(福建农林大学 艺术园林学院,福建 福州 350000)

文化视角下的陵园景观设计

武海晨,陈进燎,郝 杨,常晓静,彭东辉

(福建农林大学 艺术园林学院,福建 福州 350000)

陵园景观是中华传统文化继承的重要载体,也是中西方文化融合的重要体现,文化因素对于陵园景观设计具有重要意义。通过对福州市4个陵园的调查走访,分析文化理念在陵园景观设计运用中的成绩和不足,并从文化视角,在陵园景观设计理念、陵园功能划分、陵园景观要素和陵园植物配置等方面,通过把景观元素与相应的文化结合以提升陵园景观的文化品味。

陵园景观;文化传承;设计思路

网络出版时间:2013-10-17 18:40

中国是一个历史悠久的文明古国,在特定的地理环境以及自然资源下,形成了具有中国特色的民族文化体系,独立于世界文化之林。在中国广阔的土地上,由于地形地貌的阻隔,各个地区分别形成了具本土特色的文化。诸如:中原文化、三秦文化、燕赵文化、闽文化等这些文化的差异性主要是通过当地的物化景观如建筑风格以及非物质的方言和习俗等来表现的。这些地域性特征正不断受到传统的与现代的、本土的与外来的、精英的与大众的文化影响[1],各地区的地域性文化安全正面临濒于流失的窘境。

城市陵园的出现正是中国墓葬改革和发展的一个飞跃。陵园作为逝者安息的场所,是城市绿化系统的一部分[2],也是文化传承和表现的重要载体之一。传统文化和地域文化的缺失是当前陵园面临的严重问题,如何在陵园景观中体现传统文化和地域文化,是当前人们对于景观设计界提出的新要求。

笔者在对福州市陵园文化性景观应用情况调查基础上,从文化的视角来审视当前陵园的设计,从而找出景观要素中文化融入的不足,并针对以上不足提出增强陵园景观文化性的解决方法,旨在为今后陵园景观设计提出借鉴。

一、文化对于陵园景观设计的重要性

目前,中国陵园建设正处于刚刚起步的阶段,随着中国文化的发展,人们开始意识到陵园建设是中国文化产业建设的一个分支,在中国传统文化的传承方面和西方文化的表现方面有着重要的现实意义。

(一)陵园景观是中华传统文化继承的重要载体

现代殡葬倡导的是文明,提倡的是美德,颂扬的是精神。陵园的功能决定它不仅仅是安放死者骨灰的地方,同时也是活人祭奠死者的活动场所。这种祭奠活动本身就是一种文化活动,因此,陵园的景观设计中应该充分渗透与之相关的文化气息,设计创造出相应的文化氛围,才能使人们更好地感受到纪念情怀。目前,中国大部分的陵园装饰都采用了较为传统的文化元素,主要表现为传统的建筑样式(图1)与雕塑(图2)等。图1中的入口为中国传统的门牌坊样式,同时旁边的一尊佛像又是中国传统宗教文化的具体表现。图2中的雕塑就是古代著名的“二十四孝”中的“啮指痛心”。这些建筑样式和雕塑反映了中国传统文化,以孝道、仁道为主题的景观设置是对中国传统美德的一种宣扬。陵园景观的设计过程就是文化表现的过程,文化提升品味,是陵园景观设计的精髓和内核。陵园中的景观是中华传统文化表现的重要载体,对中华传统文化的传承有着重要的作用,能成为中华传统文化的教育基地[3]。

图1 福州圣泉生态陵园入口 图2 福州妙峰山陵园路旁雕塑

(二)陵园景观是中西方文化融合的重要体现

文化是人类社会实践的产物,是一个国家和民族的根之所系、脉之所维,对于社会的进步具有重大的影响[4]。中国自改革开放以来,在各个领域都受到了西方科学技术与思想的影响。西方人认为人死后是升天回到上帝的身边,那里阳光明媚,不像大多数中国人对墓葬充满了恐惧。受西方文化的影响,陵园应该是给人一种阳光灿烂的感觉。因此,陵园的景观设计也发生了许多改变,主要体现在墓葬形式、墓碑样式以及植物选择与配置上等。目前中国陵园景观中艺术墓碑的设计、休闲化功能分区的设计以及植物色彩上的变化等都是受西方文化影响的具体体现。下文以福州市陵园景观为例作出了有关中西方文化融合的总结分析。陵园景观也是中西方文化融合展示的重要窗口。

二、福州市陵园景观设计中文化理念运用的现状

笔者通过对福州三山陵园、福州皇天陵园、福州圣泉生态陵园、福州妙峰山陵园4个陵园进行实地调查,进而对它们从文化视角进行景观分析,找出陵园景观中文化融入的不足。

(一)福州市4个陵园的概况

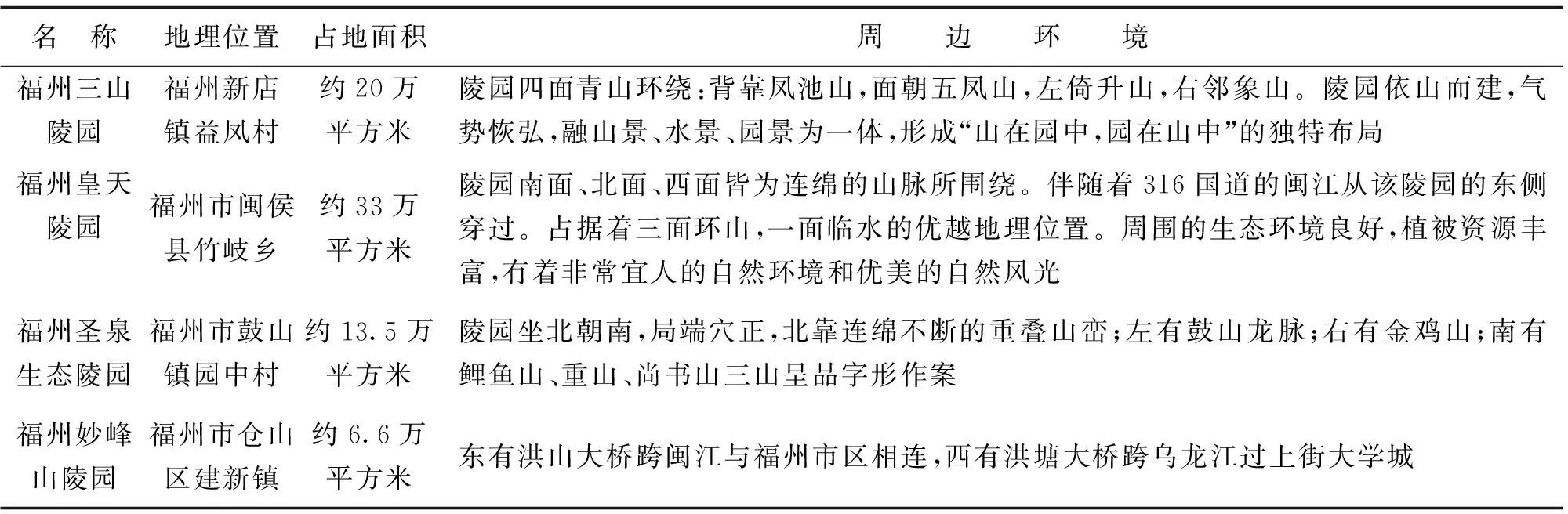

通过对福州4个陵园进行调查,得出它们的地理位置、占地面积和周边环境概况如表1所示。

(二)福州市陵园景观设计中文化理念的运用

近些年,福州市陵园景观在文化理念的影响下,发生了一定改变。这些变化主要体现在以下几个方面:

表1 福州市陵园概况

1.功能区分的休闲化

在西方先进文化的影响下,受西方陵园游憩休闲功能的启发,福州市一些陵园在功能分区上设置了供人们游憩放松的休闲分区。例如福州圣泉生态陵园的休闲区,若干健身器材的设置不仅仅丰富了陵园的功能性,而且极大程度地缓解了人们对陵园的恐惧感,给人们以舒适感。

2.墓葬形式的多元化

传统的福建墓葬形式是土葬,即将棺木放入山上的墓穴中,有些还将墓穴周边用大量石头浆砌成太师椅型护坡,导致大量山地被占用。随着文化的发展,中国迎来了火葬的殡葬改革。此后,陵园、公墓得到了快速地发展,直接提高了墓葬用地的利用率。但是墓碑葬依然没能彻底改变固化土地的危害。在先进文化盛行的今天,把先进文化与陵园建设规划理念进行不断结合,在对西方陵园发展现状进行分析研究的基础上,最终确认草坪葬、树葬、壁葬等节地葬方式,符合中国的国情,是中国未来陵园建设的发展趋势。这些新兴的墓葬形式能使陵园最小程度地影响山地原有的生态性,使自然环境与陵园建设和谐共处。同时还能最大限度地缓解人们对陵园的恐惧感,是先进文化在陵园建设中的具体体现。福州市4个陵园在这方面都作出了相应的改变。例如皇天陵园的草坪葬区,书形的墓穴不仅最大程度地缩小了殡葬所需用地,符合先进文化中保护生态的要求,而且很大程度地消除了人们的恐惧感,同时使墓穴本身成为了一处景观。福州圣泉生态陵园的树葬区,在异叶南洋杉的基部安放死者的骨灰,把对死者的精神寄托到树上。树葬形式对环境的破坏程度减小很多。

3.硬质景观的人文化

出于对名人效应和营造人文气息的考虑,福州市陵园都在陆续地引入名人雕塑景观。其中福州皇天陵园最近开始引入了部分名人,相应地设计出了名人园。目前皇天陵园建成著名越剧演员尹桂芳(1929-2000年)雕塑,此处雕塑小品的设置使尹桂芳的忠实观众在福州皇天陵园对她有一个精神寄托的地方,为皇天陵园增添了人文情怀,增加了文化底蕴。

4.植物配置的彩色化

早期的福州市陵园在植物配置方面较为侧重的选择了常绿树种,有苏铁、塔柏等树种,这些树种给人一种庄严肃穆的感觉。缺少彩色植物的配置只能更多的增加人们对陵园墓区的恐惧感。近年来,在新文化与全球化的影响下,陵园中的植物配置也开始丰富起来,彩色植被在陵园的植物配置中越来越多。目前福州市陵园已采用了亮叶朱蕉、红叶石楠、香石竹、一串红、三角梅、翠芦莉、双夹槐等具鲜艳色彩的植物。其中福州皇天陵园还设置了以杜鹃、玫瑰、茉莉等为主的专类墓区,极大地丰富了陵园的植物色彩种类,增加了美感,淡化了陵园给人们带来的恐惧感。

5.墓区的专类化

为满足当今个性化文化的发展要求,福州陵园在墓区分区的设置方面也更加细致。其中福州皇天陵园从早期的墓区只设置皇天园,到后来细化出了基督教教徒墓区、专门为老师设置的园丁园墓区和专门为五保户设置的爱心园区等专类墓区。细分后的分区更加人性化、专业化,更好地适用于特定的人群。

(三)调查地陵园景观设计文化融入的不足

通过对福州市陵园景观的实地调查,笔者发现在这些陵园中,景观的文化表现仍然不足。不足之处主要体现在以下几个方面:

1.设计理念上文化融入不足

主要体现在以下两个方面:

第一,地域性文化理念融入不足。福州市陵园总体设计上,地域性文化融入不足,本土文化特色表现不足,不能适应人们对地域文化的需求,很难起到对本土文化的保护和传承作用。例如,陵园入口的设计样式单一,千园一面,不具有本地文化特征,另外陵园中雕塑所表达的故事传说基本上都不是本地的故事传说,不具有本土地域性文化特色。

第二,生态文化理念融入不足。目前所调查的陵园开发形式多为高密度的墓穴开发。例如福州皇天陵园中的皇天区,墓碑集群紧密罗列,极大地破坏了原有的生态景观。受生态文化的影响,通常陵园中墓穴所占的总面积一般不应超过陵园总面积的1/3[5]114-115,然而目前福州市陵园墓穴所占的总面积仍然占陵园总面积的1/2左右,不符合生态文明的发展要求。同时,陵园中的乔木所占比重较小,导致其生态效益较差。

2.陵园公园化文化融入不足

据调查证实,中国陵园目前公园化程度不高,距离发挥其作为旅游圣地的职能还有很大差距。只有极少数陵园的设计中融入了公园化元素,中国陵园设计在功能划分上离真正实现多元文化的融合还有一定差距。

3.硬景建设文化应用形式单一

除了部分陵园设置雕塑小品外,陵园中相应服务设施的文化性融入不足。例如福州市陵园中的洗手间、娱乐设施、指示牌、垃圾桶在设计上没有很好地融入文化的元素,这些服务性设施在设计上文化表现力亟待加强。

4.植物文化内涵挖掘不够

目前所调查陵园中的植物主要表现为两大类,一种是受传统文化影响的常绿性植物,它们通常能给人一种庄严肃穆的感觉,如塔柏、苏铁等。另外一种则是受西方文化影响的多彩性植物,它们通常能缓解人们心中的恐惧感,如亮叶朱蕉等,这些是文化影响的结果。但是却少有通过植物组团的方式来展现文化内涵,对植物本身的文化属性挖掘不够,导致植物的文化表现无力。

三、文化视角下陵园景观设计的思路

在中国文化大发展、大繁荣的今天,无论在何种类型园林景观的设计过程中,文化都是设计师们所要考虑的重要因素之一。作为特殊的园林景观设计,尤其是考虑到其人文的特殊性要求,在陵园景观设计的过程中对文化的融入显得尤为重要,只有这样才能使陵园更好地发挥其纪念性园林的功能。对文化的思考主要包含了对传统文化以及外来西方文化的取舍。优秀文化在陵园景观中得以传承和发扬符合国家对文化建设和生态文明建设的要求,是历史进步的表现。通过对福州市陵园的调查分析,笔者认为其文化性可以通过以下几个对策来表现:

(一)陵园景观设计理念上融入文化的因素

理念是设计的灵魂。因此,在进行陵园景观设计时,首先要从设计理念上充分融入文化的因素。陵园景观设计中主要考虑对传统文化理念、地域文化理念和生态文化理念的融入。

中国地域文化是中国文化的重要组成部分,是地方文化发展所积累的宝贵财富。把地域文化融入到陵园入口的景观设计中,不仅是对中国地域文化的传承和发扬,而且更易于被从小接受本土文化教育的当地人接受,使人们有地域性文化的归属感。例如,在入口处设立当地文化传说故事的小品景观,或者设置能够介绍当地民俗的宣传栏等,都能很好地把地域性文化表现出来。

在中国对生态文明建设力度逐步加大的背景下,陵园作为园林的一个分支,其绿化水平对中国生态文明建设的意义重大。扭转陵园设计师的思想观念,使环境保护深入人心,深化环境的重要性是改善陵园生态性的重要举措。要求设计师在设计的过程中加大陵园绿化率,同时提升乔木的比重,注重其设计成果对生态性的影响指数。

(二)陵园功能划分上实现公园化文化的融合

在欧美,陵园是公园的一个分支,著名的陵园是旅游圣地。如巴黎拉舍神父公墓、华盛顿阿灵顿公墓、莫斯科新圣母公墓、柏林多罗顿公墓、维也纳中央公墓等都是旅游热点。中国陵园的公园化实质上是东西方文化的融合。中国应吸收西方丧葬文化中的合理内核,逐步加大对陵园公园化的建设力度。使其不仅仅是逝者安息的地方,同时也应发挥其公园[6]的功能。这需要设计师们在功能划分方面进一步探究多元文化融合的设计方法,把多元文化全面地融入到陵园设计中去,使中国的陵园景观真正地适应当今多元文化交融的历史洪流,为中国的文化建设起到支持作用。

理论源于实践,为加快中国陵园公园化进程,探究人们对陵园的观点是很重要的一个方面。设计师们可以采用问卷调查的方式,将人们对陵园公园化的观点进行统计分析,从而归纳出一套既能适应广大中国人民的心理活动,又能全面实现陵园公园化要求的设计思路与方法。

(三)陵园景观要素上体现主题文化的倾向

陵园的文化主要是通过景观作为载体表现出来的。每一处景观的设计都应当充分考虑文化因素,文化是陵园景观的内核,是陵园景观的精髓,有文化的景观才有了灵魂和神韵,才更富有现实意义。因此,塑造建筑、雕塑精品的过程实际就是增强文化表现力的过程。在雕塑景观中融入中国优秀的传说故事,尤其加大对本土文化的考虑力度,通过园林的表现手法表现出来,寓教于乐,既增强了陵园雕塑景观的观赏性,又丰富了陵园的文化内涵。

陵园的服务设施是陵园中不可忽略的重要组成部分,在洗手间、标识牌、宣传栏、垃圾桶等服务性设施的设计过程中,都要注重其与文化的融合。这些服务性设施在陵园的构成中占据着重要的位置,分布于陵园的各处,因此,注重服务性设施的文化设计,能够使陵园景观的文化表现更全面。

(四)陵园植物配置上展示花文化的内涵

植物不仅仅能改善生态环境,也具有文化属性。中国花文化历史悠久,是在浓厚的传统文化基础上发展起来的。中国人视花有灵有情。例如,以松柏象征坚贞不屈的英雄气概;以兰花象征高尚人格;以竹象征气节;以荷花象征清白的高贵品格。另外还有取其植物谐音来表达思想感情,如柳树有“留”之意,槐树有“怀”之意。这些具有文化意义的植物与其他彩色植物相互搭配,通过塑造组团植物景观等多种配置方式,提升陵园文化品味。

经过对福州地区多个陵园的实地考察,笔者发现它们无论从规划分区上,还是植物配置和园林小品的设置等方面,在一定程度上体现了先进文化的发展要求。但是,由于墓地在东方给人灰暗的形象已经长达数千年,陵园给人的感觉通常是充满了孤苦、凄凉,给人萧瑟感[7]。这种根深蒂固的落后观念短时间内是无法彻底改变的。怎样在不违背中国传统文化理念的前提下,吸取西方陵园的发展经验,把中国传统文化的经典融入到陵园的规划设计和建设中去还是一个漫长而又艰辛的研究过程。这要求园林设计工作者在进行陵园规划设计时要围绕一定的文化理念进行设计,在功能分区的设置、景观小品的设计和植物配置上都要充分考虑对传统的文化、地域文化和部分西方先进的文化的融入,这样才能提升陵园景观的品味,使其富有神韵。

在中国人口老龄化日益加重的今天,人类可利用的土地资源不断减少,陵园作为特殊建设项目,其规模逐渐扩大[8]。通过发展规模日益剧增的载体,将先进文化进一步融入到陵园景观建设中去,是园林工作者今后的研究工作重点之一。在当前中西方文化大融合的背景下,应用生态学原理和园林美学原理建设来改造中国城市陵园正是中国墓葬改革和发展的一个飞跃[9]。将文化适宜地融入到陵园的各处景观中去后,墓地可成为园林艺术、建筑艺术、雕塑艺术和墓志铭艺术的荟萃地,成为先哲精神财富的展示地[10]。陵园景观中文化的融入方法是多方面的,需要社会科学和自然科学各个层面的智力支持。如何细化将文化与陵园景观相结合的可行性步骤,更加适宜地展现其文化性,设计师们还需要继续去探索。相信在不断的探索与研究中,定能使中国陵园文化性建设不断趋于成熟,为文化领域的发展带来更为辉煌灿烂的明天。

福建农林大学园林学院2012级硕士研究生江鸣涛、龚湉,2008级本科生杨海燕参加了外业调查工作。福州皇天陵园林国红设计师在外业调查工作中提供了帮助,福建农林大学马克思主义学院刘淑兰副教授,园林学院吴沙沙博士,对文章修改提出了宝贵意见,在此一并致谢!

[1] 王宾.对批判的地域主义和地域性的认识[J].山西建筑,2008,34(8):53-54.

[2] 章俊华.日本城市绿地空间(下)[J].中国园林,2001,(6):49-51.

[3] 樊俊喜,刘新燕,娄钢,等.生态陵园规划设计[J].陕西林业科技,2005,33(2):28-31.

[4] 张怀兵.先进文化与90年社会变迁的若干思考[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2010,(2):99.

[5] ﹝日﹞池田二郎.日本造园设计与鉴赏[M].陈吾,译.北京:中国科学技术出版社,1992.

[6] 谭竹.对人类终极关怀的建筑体现:现代城市公墓设计初探[D].北京:北京工业大学,2007.

[7] 王开岭.谈谈墓地谈谈生命[J].杂文选刊,2009,(2):12-13.

[8] 邵锋,宁惠娟,苏雪痕.墓园中植物种类选择特点[J].现代园林,2008,(6):16-19.

[9] 王玉石.纪念性景观设计要素的研究[D].哈尔滨:东北林业大学,2007.

[10] 胡兆量.公墓园林化[J].规划师,2003,(1):93-95.

CemeteryLandscapeDesignfromCulturalPerspective

WU Hai-chen,CHEN Jin-liao,HAO Yang,CHANG Xiao-jing,PENG Dong-hui

(School of Arts and Landscape Architecture,Fujian Agriculture and Forestry University,Fuzhou,Fujian 350000,China)

Cemetery landscape is an important carrier to inherit the traditional Chinese culture,and is also the important embodiment of the fusion of Chinese culture and Western culture,thus cultural factors are of major significance to the cemetery landscape design.Through the investigation of four cemeteries in Fuzhou City,the article analyzes the achievements and shortcomings of the cultural concepts in the cemetery landscape design.From the perspective of cemetery culture,the article discuses the design ideas,functional division,main factors,and plant furnishing,and thinks that the cultural taste of cemetery landscape can be improved through the combination of landscape elements and relevant culture.

cemetery landscape;cultural heritance;design ideas

2013-06-28

福建省社会科学规划项目(2012B070)

武海晨(1988-),男,河南汤阴人,福建农林大学艺术园林学院在读硕士研究生,主要研究方向为园林规划设计。通讯作者:彭东辉(1971-),男,福建屏南人,福建农林大学艺术园林学院副教授,博士,主要研究方向为园林植物与应用研究。

F 2

A

2095-462X(2013)05-0062-05

http://www.cnki.net/kcms/detail/13.1415.C.20131017.1840.028.html

(责任编辑治丹丹)

——《势能》

——福州市冯宅中心小学简介(二)

——福州市冯宅中心小学简介(一)